当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2010年第14期 > 中国财政2010年第14期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2010年第14期 > 中国财政2010年第14期文章 > 正文一事一议架设惠农惠牧新桥梁

时间:2020-01-21 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

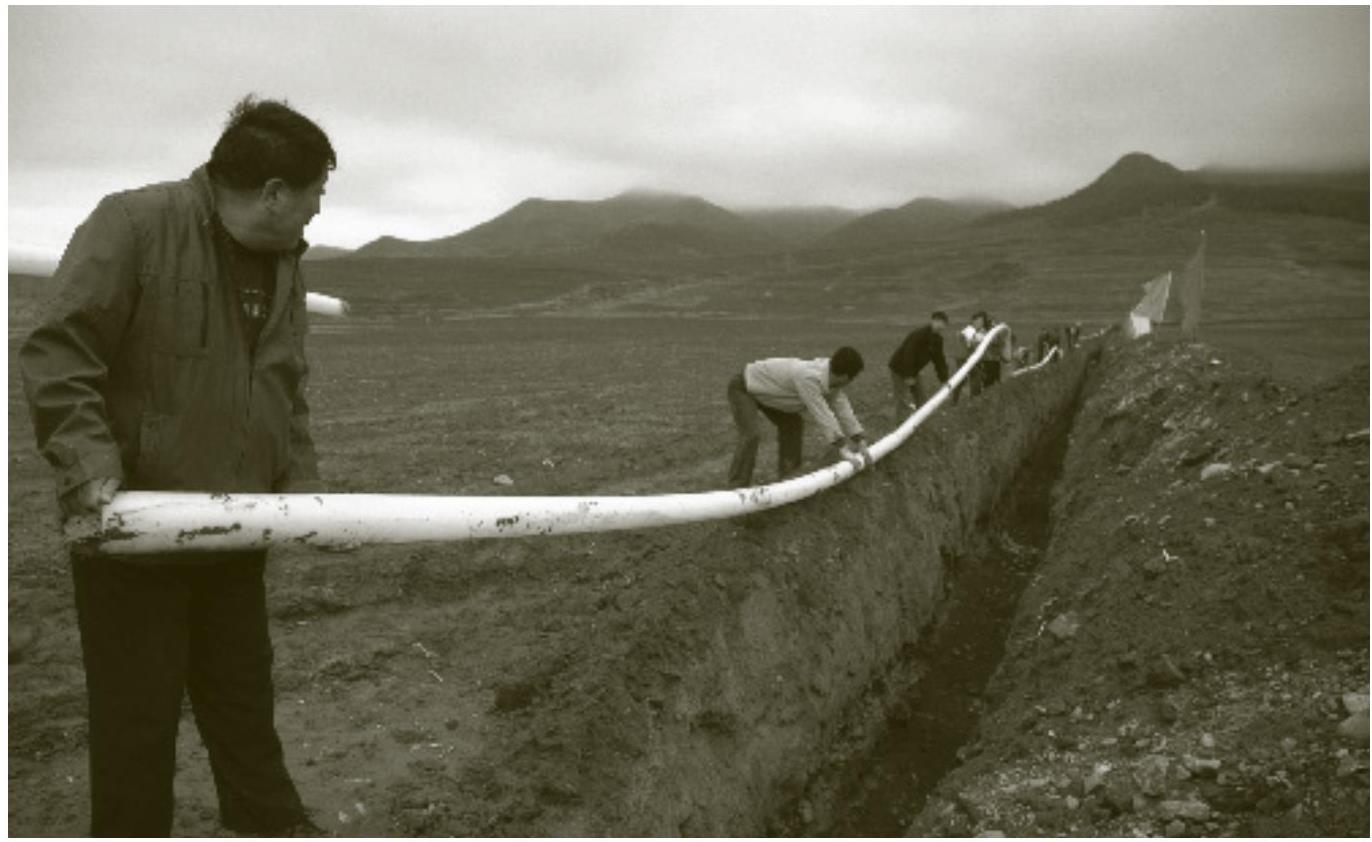

2008年,内蒙古自治区选择敖汉旗、太仆寺旗和五原县等3个旗县开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点,2009年,被列为全国一事一议财政奖补试点省份,2010年,自治区人民政府将一事一议财政奖补工作纳入十项民生工程。目前,全区已完工或在建一事一议财政奖补项目3412个,覆盖100个旗县、638个乡镇、2675个行政村,378.4万农牧民直接受益。项目投资总额12.77亿元,其中:农牧民筹资筹劳4.65亿元,占36.4%;财政奖补资金7.29亿元,占57.1%;引导社会力量捐资赞助0.83亿元,占6.5%。

为把一事一议财政奖补工作做好、做实,内蒙古采取多项措施,探索出一条符合农村牧区实际的财政奖补道路。

一是加大财政投入力度,构建村级公益事业建设投入新机制。全区各级财政部门从广大农村牧区发展和稳定的大局出发,进一步调整财政支出结构,挖掘自身潜力,努力增加奖补资金投入。2009年,自治区本级财政共安排奖补资金8000万元,2010年提高到1.5亿元,区内各盟市、旗县也积极配合,安排奖补资金。如鄂尔多斯市、赤峰市,分别达到2000万元和1000万元,通辽市科尔沁区是自治区安排奖补资金最多的旗县,达到900万元。考虑到地广人稀、收入偏低和发展不平衡的客观实际,内...

2008年,内蒙古自治区选择敖汉旗、太仆寺旗和五原县等3个旗县开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点,2009年,被列为全国一事一议财政奖补试点省份,2010年,自治区人民政府将一事一议财政奖补工作纳入十项民生工程。目前,全区已完工或在建一事一议财政奖补项目3412个,覆盖100个旗县、638个乡镇、2675个行政村,378.4万农牧民直接受益。项目投资总额12.77亿元,其中:农牧民筹资筹劳4.65亿元,占36.4%;财政奖补资金7.29亿元,占57.1%;引导社会力量捐资赞助0.83亿元,占6.5%。

为把一事一议财政奖补工作做好、做实,内蒙古采取多项措施,探索出一条符合农村牧区实际的财政奖补道路。

一是加大财政投入力度,构建村级公益事业建设投入新机制。全区各级财政部门从广大农村牧区发展和稳定的大局出发,进一步调整财政支出结构,挖掘自身潜力,努力增加奖补资金投入。2009年,自治区本级财政共安排奖补资金8000万元,2010年提高到1.5亿元,区内各盟市、旗县也积极配合,安排奖补资金。如鄂尔多斯市、赤峰市,分别达到2000万元和1000万元,通辽市科尔沁区是自治区安排奖补资金最多的旗县,达到900万元。考虑到地广人稀、收入偏低和发展不平衡的客观实际,内蒙古在不断加大投入力度的同时,因地制宜制定上级和下级财政之间、政府与农牧民之间的奖补办法,以最大限度地实现财政资金的引领带动作用和资金分配的公平公正。

二是发挥奖补资金的带动作用,有效整合各类支农资金。近年来,内蒙古支农支牧资金投入逐年增加,到2009年底已经达到295.8亿元,比上年增长36.5%,但各类支农支牧资金使用分散、效率低下的问题依然存在。实践证明,一事一议财政奖补工作可以为资金整合提供制度安排、机制保障和工作环境。全区各盟市、旗县以新农村新牧区建设为平台,以农牧民自愿、直接受益为基础,以一事一议奖补机制为桥梁和纽带,充分发挥奖补资金的“粘合剂”和“催化剂”作用,将各类资金捆绑起来使用。按照渠道不乱、权限不变、优势互补、各计其功的原则,集中力量共同兴建村内公益事业,推进公共资源优化配置,提高支农支牧资金的使用效益。

三是强化政策宣传力度,努力发动群众、组织群众共同投身公益事业建设。首先,按照政策透明、操作规范、简便易行的原则,积极探索通俗易懂、便于操作的奖补办法,增强操作性。全区各地探索将政府对农牧民筹资筹劳按比例补助,逐步改为量化到按参加一事一议筹资筹劳村民人数定额补助等,鼓励农牧民广泛参与、共同投入。其次,通过各种农牧民喜闻乐见的形式,广泛开展宣传宣讲活动,把政策交给基层、交给群众,做到家喻户晓。第三,按照科学化精细化管理的要求,健全规章制度,细化操作程序,在项目的规划、申报、审核、批复、实施等各个环节,都实现阳光操作、规范透明;实施资金拨付清算制、专账管理制、项目报账制、财务公示制和村民理财小组监督制,确保资金使用安全,增强了政策的公信力和吸引力。

四是突出农牧民的主体地位,发挥农牧民的主观能动作用。村级公益事业财政奖补项目,区别于其他项目的最鲜明特征就是民事民议、民办、民管,让农牧民群众依法享有知情权、参与权、决策权、管理权和监督权。在项目的选择上,内蒙古充分尊重农牧民的意愿,让农牧民按照一事一议程序,自己商议,自己选择,自主决定,不强迫命令,不包办代替。在项目建设上,充分发动群众,让群众自己动手、自主管理,按照一事一议奖补项目的议事程序,在村“两委”的具体组织下,通过群众筹资筹劳、政府奖励补助、社会捐资赞助、相关部门提供技术指导来完成;在项目资金的使用上,充分接受村民的监管,按照村务公开的原则进行公示;在项目的验收上,以农牧民满意为最高标准,做到既让农牧民受益,更让农牧民满意。

内蒙古实施一事一议财政奖补制度以来,村级公益事业建设需要和资金供给的矛盾基本解决,取得了良好的工作成效。

(一)改善了农牧民生产生活条件,促进了农牧民增产增收。2009年,内蒙古全区实施一事一议财政奖补项目共1060个,覆盖903个嘎查村,使133.56万农牧民受益。项目包括硬化街道940.3公里,修建水渠599.6公里,建设小型水利设施1054个,整治村容村貌8.28万平方米,建设文体活动场所17.87万平方米,植树5.69万株。项目的实施,使农村牧区基础设施和农牧民家居环境得到改善,收入水平和生活质量得到提高。同时,一事一议财政奖补项目还加快了农村牧区经济发展的步伐,促进了农牧民脱贫致富,提高了农牧民生活水平。敖汉旗四道湾子镇四道湾子村六组2009年实施了240亩节水灌溉项目,在大旱之年当年受益,每亩玉米增产300公斤,全组当年人均增收320元。

(二)转变了农牧民的思想观念,调动了农牧民参与公益事业建设的积极性。一事一议财政奖补工作让广大农牧民群众得到实惠,使农牧民多年形成的“等、靠、要”思想发生了根本变化,从以前的“要我干”转变为“我要干”,群众参与公益事业建设的积极性空前高涨,出现农牧民积极筹资筹劳排队等项目的喜人景象。敖汉旗红娘沟村是个典型的贫困村,温家宝总理曾三次到这个村视察工作。2008年,该村通过一事一议财政奖补安装了有线电视,修建了村内浴池,并骄傲地向总理汇报他们的建设成绩,受到了总理的高度赞扬。

(三)推动了基层政府职能转变,密切了党群、干群关系。一事一议财政奖补工作,为基层政府职能转变找到了新的切入点,为基层干部服务农牧民搭建了新平台,促进了农村牧区社会和谐稳定。太仆寺旗千金沟镇七号村85%以上的村民信仰天主教。村支书郑永江介绍,过去村民的想法和愿望是向教会倾诉,不愿向村干部表达。现在不同了,街道治理、路灯安装和清理垃圾等财政奖补项目的建设,彻底改变了七号村的村容村貌,村民主动找村干部议事,大家心往一块想、劲往一处使,盛赞党和政府的富民政策,基层组织的凝聚力得到了显著提升。

(四)充分尊重群众的民主权利,加速了农村牧区民主化进程。一事一议财政奖补使得老百姓不仅有权提事,而且有权议事、决事,并且可以全程监督,老百姓的民主权利得到充分发挥,主动参与的积极性空前高涨。敖汉旗四道湾子镇小河沿村是一个移民搬迁村,原先全村550户未通有线电视,群众不满意,干部想服务苦于没有平台。当地村民听说一事一议财政奖补政策后,主动找村干部要求议事,全体村民代表百分之百同意通过筹资筹劳实施有线电视入村项目。村支部书记王文玉介绍,以前村内议事和表决,这样一致通过的几乎没有。实践证明,一事一议财政奖补工作带来的不仅仅是经济效益,还有更大的政治效益。

(五)充分发挥了财政资金的引导作用,村级公益事业建设多方投入的新机制初步形成。2009年,全区一事一议财政奖补项目总投资5.2亿元,其中:财政奖补资金2.83亿元,占54.29%;引导群众筹资和筹劳折资1.31亿元,占25.1%;乡镇、村集体出资6059万元,占11.64%;引导企业、个人赞助4671万元,占8.97%。充分发挥了财政奖补资金的引导、带动作用,初步形成了政府激励引导、农牧民筹资筹劳、社会捐资赞助的村级公益事业建设投入新机制。财

(内蒙古农村牧区综合改革领导小组办公室供稿)

责任编辑 冉鹏

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 电话:010-88227114

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号