财务与会计 | 闫华红 等:股份对价分期支付与业绩补偿承诺的会计处理比较分析

引用本文请复制此条目:闫华红,杨琦,王婷.股份对价分期支付与业绩补偿承诺的会计处理比较分析[J].财务与会计,2025,(18):40-45.

股份对价分期支付是指在股权转让交易中,收购方不是一次性支付全部股份转让的对价,而是根据合同约定的时间表,分阶段支付股权转让款。与传统“先支付、后追偿”的业绩补偿安排不同,股份对价分期支付安排强调延期支付报酬结算,将股份支付节点与标的公司未来承诺挂钩,当期业绩达成则支付当期对价,未达成则不再支付,使得上市公司在控制风险的同时无需承担未来追索的不确定性,也无需依赖复杂的补偿履约机制,在机制设计上前置了业绩验证条件,从而减少事后纠纷。

一、股份对价分期支付与业绩补偿承诺机制的差异分析

(一)交易定价方式的差异

在并购交易中,如何协调交易各方对标的公司价值的估值分歧,是影响并购协议达成的关键问题。传统的业绩补偿承诺机制下,交易定价大多依赖外部专业机构采用市场法、收益法等模型作出的估值,由买方依据该估值一次性支付全部交易对价,并通过附加的业绩补偿安排实现一定程度上的风险控制。然而,该模式难以彻底解决估值不确定性带来的并购失败风险,还暴露出诸如补偿履约难、回购程序复杂等实践难题。股份对价分期支付机制将支付的时点后置,使对价与标的公司实际履约情况挂钩,在合同中实现交易价格动态调整,一方面有效弥合了双方因估值分歧导致的博弈冲突,另一方面也提升了并购谈判的灵活性与有效性,为并购双方提供了更大的协商空间。

(二)估值调整机制的差异

从风险管理视角来看,业绩补偿承诺机制是一种反向估值调整机制,即买方在交易初期按照预期的最优业绩全额支付对价,若标的公司未能实现业绩承诺,再触发回购或补偿条款,将部分交易对价回拨。在经济实质上,此类安排可类比为“看跌期权”,买方在初始阶段承担较大支付义务,事后再行追索,不确定性高、成本大。而股份对价分期支付安排体现出“看涨期权”特征,属于正向估值调整机制,标的企业需先实现约定的目标,买方再据此支付相应股份的对价,从而在交易初期避免了过高估值带来的溢价风险,在降低前期支付压力的同时提高了契约履行效率。

(三)制度执行弹性的差异

股份对价分期支付安排较业绩补偿协议更为灵活,主要体现在两个方面:一是对支付时间的动态安排。通过“一次注册,分期发行”的方式,上市公司可在监管批文有效期内自主选择支付时点,为上市公司依照标的资产经营状况灵活调整支付安排、降低交易风险提供了更大空间。二是对股份对价支付安排的灵活控制。上市公司可以结合标的公司实际经营成果,分阶段确定每期应付的股份对价,即使标的资产遇到突发问题或行业出现重大不利变化,上市公司也可以利用股份对价支付安排的灵活性调整支付计划,以应对各种不确定性。

二、股份对价分期支付与业绩补偿承诺的会计处理比较分析

(一)以现金结算的业绩补偿承诺与股份对价分期支付的对比

1.业绩补偿承诺机制下的会计处理。

例1:上市公司A公司2017年以200 000万元现金一次性收购初创企业B公司全部股权。收购协议中约定,全部对价于购买日一次性支付完成。同时,双方签订了具有约束力的业绩补偿承诺协议,B公司承诺在首个考察期(交割后12个月)内实现营业收入不低于40 000万元,在两个考察期(交割后24个月)内累计净利润达到32 000万元。若B公司未能完成业绩目标,应在业绩承诺期满后以现金形式向A公司补偿差额部分。为简化分析,本案例假设在公允价值估计中不考虑未来业绩预测、信用风险、偿债能力、货币时间价值等复杂因素。实际经营中,受市场波动的影响,B公司第一个考察期实际营业收入为36 000万元,达成目标的90%;前两个考察期累计净利润为27 200万元,达成目标的85%。

《企业会计准则第2号——长期股权投资》第五条规定,非同一控制下的企业合并中,购买方在购买日应以《企业会计准则第20号——企业合并》(以下简称20号准则)确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。同时,《企业会计准则讲解2010》明确了或有对价的处理要求,即某些情况下,如果合并各方在合并协议中约定,根据未来一项或多项或有事项的发生,购买方通过发行额外证券、支付额外现金或其他资产等方式追加合并对价,购买方应当将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。经判断,本案例交易双方签署的业绩补偿协议属于以金融工具结算的或有对价安排,适用于金融工具相关会计准则进行判断。依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(以下简称22号准则)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下简称37号准则)相关规定,该类业绩补偿协议所形成的未来经济利益权利满足金融工具的确认条件,通常构成一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在收购日,A公司预期B公司业绩目标极有可能实现,故将预计未来收到的B公司补偿的公允价值确认为0。合并对价为实际支付的200 000万元,应直接记入“长期股权投资”科目。第一个考察期结束后,B公司实际营业收入为36 000万元,未完全达标;两年累计净利润为27 200万元,亦低于预期。A公司结合B公司实际业绩重新估计应收补偿金额,调整金融资产的账面价值,确认公允价值变动损益。待补偿款收到后,按照实际金额记入“银行存款”科目。

2.股份对价分期支付方式下的会计处理。为厘清股份对价分期支付与传统业绩补偿承诺机制会计处理上的区别,本文以例1为基础,构造以现金支付的股份对价分期支付的情境。假设A公司2017年拟斥资200 000万元收购B公司全部股权。双方协商将股权转让对价分为固定对价和或有对价两部分:其中固定对价为144 000万元,于购买日一次性支付;或有对价合计56 000万元,约定分两个考察期支付:若交割后12个月内实现营业收入不低于40 000万元,则支付24 000万元;若交割后24个月累计实现净利润不低于32 000万元,则支付32 000万元。上述业绩目标未完全实现时,A公司将按实际达成比例支付部分相应对价。其他条件与例1相同。

此情形依然属于或有对价。按照22号准则、37号准则以及其他相关准则的规定,或有对价符合权益工具和金融负债定义的,购买方应当将支付或有对价的义务确认为一项权益或负债。本案例中,A公司对固定对价144 000万元应予以直接确认;对或有对价56 000万元应预估后分类为一项金融负债确认在合并成本中,记入“长期应付款”科目。

购买日后,依据22号准则规定,A公司在每个资产负债表日应根据B公司实际业绩表现,动态调整金融负债的账面价值,并将公允价值变动计入当期损益。第一个考察期结束后,B公司实际实现营业收入36 000万元,达成目标的90%,A公司应按比例支付21 600万元(24 000×90%),差额2 400万元需冲减“长期应付款”。第二个考察期结束后,B公司累计实现净利润27 200万元,达成目标的85%,触发支付金额27 200万元(32 000×85%),相较预估金额少4 800万元,差额应记入“公允价值变动损益”科目。

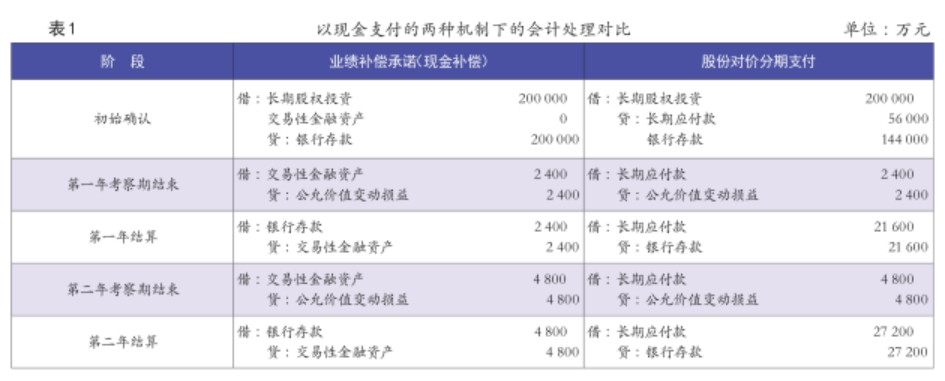

3.比较分析。通过上述分析可以发现,虽然传统业绩补偿承诺机制与股份对价分期支付方式在交易安排上存在显著差异,但会计处理上均涉及对或有对价的判断与估值。如表1所示,二者在初始确认、后续计量及最终结算环节的会计处理逻辑具有一定可比性。

从表1可以看出,初始确认阶段,业绩补偿承诺机制下,收购方已一次性支付全部对价,且由于补偿权利的公允价值难以可靠计量,实务中通常将相关金融资产的初始金额确认为0;而股份对价分期支付安排中,或有对价在购买日即确认为金融负债,直接记入“长期应付款”科目。在后续计量阶段,两种安排均需结合标的企业业绩实现情况调整金融工具的账面价值。但业绩补偿承诺侧重于金融资产的确认与价值增加,其账面金额随预期补偿金额的上升而增加;而股份对价分期支付随着支付义务的履行而相应调减金融负债的账面价值。最终结算阶段,业绩补偿承诺表现为资产的收回,而股份对价分期支付体现为负债的减少。由此可见,尽管两种机制均属于对未来交易风险管理的安排,但其在资产负债列报、损益确认等方面存在明显区别。

(二)以股份结算的业绩补偿承诺与股份对价分期支付的对比

1.业绩补偿承诺机制下的会计处理。

例2:2022年12月31日,上市公司M公司按照每股10元的价格向N公司原股东发行1 000万股普通股,收购N公司100%股权,交易对价总额为10 000万元。双方约定,若N公司在2023年度未实现承诺净利润5 000万元,其原股东应按比例返还股份。当业绩未完全达标时,M公司有权以1元回购相应比例的股份。2023年度,N公司仅实现净利润4 000万元,未达成业绩目标。2023年12月31日M公司股票收盘价为12元/股。

业绩补偿承诺中股份补偿通常是指上市公司以发行股份的形式收购标的公司的股权,若标的公司未完成承诺业绩,补偿义务人需返还股份,由购买方以名义价格回购股权,预计将结算的股份数量按协议约定计算。实务界普遍认为,该安排实质上可以视为并购方取得一项看跌期权,当被并购方未达成业绩承诺时,并购方会收到被并购方支付的补偿以对冲所蒙受的损失。根据证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第1号》相关规定,非同一控制下企业合并形成的或有对价中,因股份回购补偿的履约条件依赖于标的公司业绩,可回购的股票数量是可变的,该对价在购买日不满足“固定换固定”的条件,不属于一项权益工具,应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认时,如果无法对未来收回股份的数量或其公允价值进行可靠估计,实务中通常不予确认或确认为0,这一处理逻辑与现金支付的业绩补偿基本一致。

后续计量阶段,M公司需根据N公司实际业绩完成情况重新评估回收股份的可收回数量,并据此调整金融资产的账面价值,确认公允价值变动损益。根据协议,M公司需回购20%股份(即200万股)。期末M公司股票市场公允价值为12元/股,应确认公允价值变动损益2 400万元。2023年12月31日,N公司业绩已确定,回收股份条件满足且股份数量明确,该对价满足“固定换固定”的条件,应将交易性金融资产重分类为权益工具,以重分类日相关股份的公允价值计量,后续不再核算相关股份的公允价值变动。在实际收到并注销股份时,中止确认上述权益工具,并调整股本与资本公积等。

2.股份对价分期支付方式下的会计处理。在股份对价分期支付的安排中,若以公司自身股份作为对价支付工具,依据股份数量确定方式的不同,可分为发行固定数量股份支付和发行可变数量股份支付。前者指在合同中事先约定需要支付股份的具体数量,后者指支付金额确定、但具体交付股份数量依支付时股价而定。下面举例分析。

(1)发行固定数量股份支付。

例3:2021年,制药企业X公司实施了一项并购交易,收购了Y公司全部股权。并购协议规定:交易对价由收购日支付的100 000万元现金,以及与Y公司未来经营业绩挂钩的分期支付安排两部分构成。若Y公司于2022年度实现净利润超过500万元,X公司将向其原股东额外发行10 000股普通股;若2023年度净利润超过1 000万元,则再发行15 000股股票。两项业绩指标相互独立,分别设定支付条件与触发机制。X公司普通股面值为1元/股,2021年购买日X公司股票市价为200元/股。X公司管理层预计Y公司两个业绩目标均将实现。

依照37号准则规定,如果一项金融工具属于未来须用发行方自身权益工具进行结算的衍生工具,该金融工具只能通过交付固定数量的发行方自身权益工具换取固定数额的现金或其他金融资产进行结算,才有可能被认定为权益工具。本案例中,或有对价部分分别在2022年与2023年按固定股份数量进行支付,支付条件依赖于Y公司自身的经营状况,不因未来市场价格变化而调整,支付的股票数量为0或固定值10 000股与15 000股,属于“固定换固定”的权益工具范畴,应在购买日作为权益工具确认,并按公允价值计入合并成本。

需要注意的是,当多个业绩目标独立设定时,每一个业绩条件都应视为独立的会计核算单位;如果付款条件彼此相关或互为前提,则应视为一项整体安排,按一个单位进行评估。本案例中,两个条件相互不影响,应视为两个单独的或有对价安排,每种情形都应当视为一个权益工具,在收购日以公允价值计量。

后续计量时,若在购买日初始分类时将该或有对价划分为权益工具,则后续无需重新计量其公允价值,也不影响合并日后的损益确认。若最终支付条件达成,X公司应按原协议发行相应股份,如条件未达成,支付义务中止,不再进行账务处理。最终结算时,对价在所有者权益内部可能被重新分类,但不会影响合并日后的损益。

(2)发行可变数量股份支付。

例4:2015年12月31日,上市公司X公司以700 000万元现金收购M公司旗下的Y业务。协议明确:如Y业务2016年和2017年的平均净利润超过某个目标水平,X公司将于2018年1月10日额外支付等值120 000万元的股票,具体股数取决于支付股票时X公司股票的公允价值。收购日X公司管理层预测目标实现概率为80%。2016年年末,X公司发现目标达成的概率增加到90%。2018年1月10日X公司股票市价为24元/股。

根据37号准则,应首先判断该项交易支付的或有对价是否符合权益工具或金融负债的定义。本案例中,双方约定支付金额固定,但交付股份数量不定,不满足“固定换固定”条件,应将该项对价分类为金融负债。收购日进行会计处理时,X公司预估Y业务达成业绩目标的可能性为80%,可以采用概率加权平均法估算出或有对价的公允价值为96 000万元(120 000×80%)。收购日的总对价应为796 000万元。

后续计量期间,根据《企业会计准则讲解2010》解释,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的,应当予以确认并对原计入合并商誉的金额进行调整。本案例中,或有条件为购买日后Y业务平均净利润情况,不属于“12个月内出现的对购买日已存在情况的新的证据”,不应对商誉进行调整。同时,后续计量期间,还需要充分考虑Y业务业绩达标的可能性。如果X公司重新评估了Y业绩目标达成的概率,或有对价的公允价值也会相应调整。2016年年末,X公司发现目标达成的概率增加到90%,重新估值后公允价值为108 000万元(120 000×90%),需确认12 000万元(108 000−96 000)的损益增加。

根据Y业务的平均净利润,若业绩目标达成,则2017年年末或有对价公允价值金额应调整为120 000万元,2018年1月10日需按约定清偿债务。若业绩目标未达成,应当终止确认金融负债,原确认的金融负债应当全额冲销。

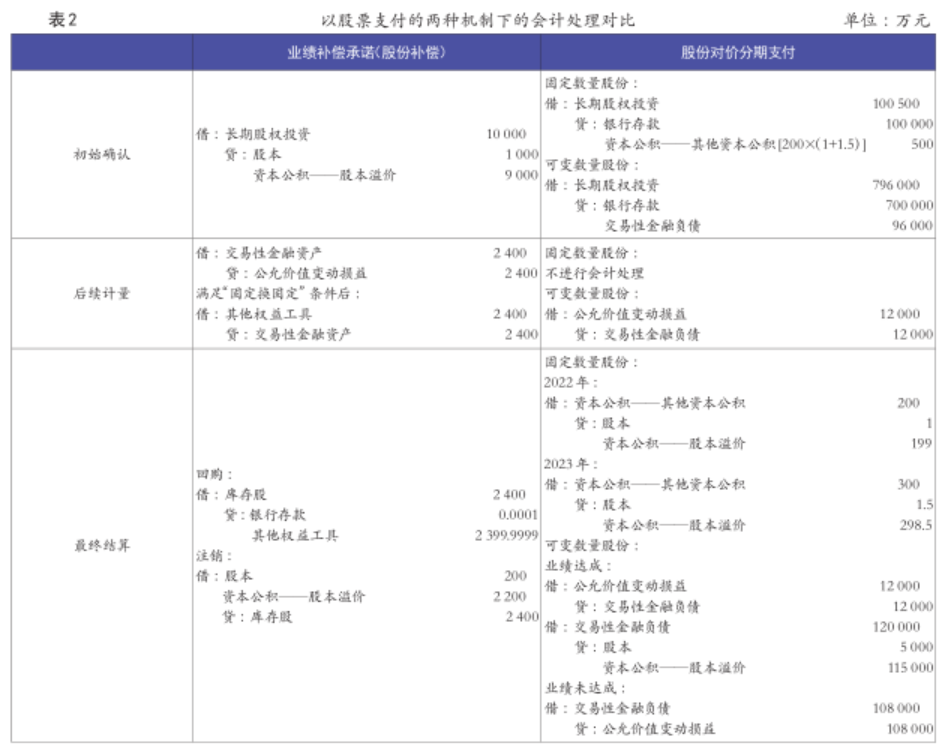

3.比较分析。以股份结算的业绩补偿承诺与股份对价分期支付在会计处理上的差异如表2所示。在初始确认阶段,业绩补偿承诺机制下对未来基于业绩条件触发的股份返还安排,通常不影响合并成本,而股份对价分期支付安排下,基于未来业绩条件达成情况而支付的股份应当在购买日按公允价值计入合并成本,并根据是否满足“固定换固定”条件,分别归类为权益工具或金融负债。在后续计量阶段,业绩补偿承诺机制下企业需结合标的企业业绩实现情况确认交易性金融资产,并在满足“固定换固定”条件后将该项金融资产重分类为权益工具,而股份对价分期支付安排中,以固定数量股份支付的或有对价因其在初始确认时已作为权益工具确认,不再进行后续计量。在最终结算阶段,业绩补偿承诺机制下以股份回购与注销实现补偿权利的兑现,而股份对价分期支付安排下则依据交易约定发行股份履行支付义务,或清偿金融负债,相应调整股本及资本公积。

三、股份对价分期支付会计处理的问题与建议

(一)存在的问题

股份对价分期支付能够有效降低和解决并购交易中的高风险和高不确定性问题。然而,在实践操作中,这一机制仍然面临诸多挑战。结合上述案例分析来看,首先,股份对价分期支付的会计处理涉及多项会计准则判断,虽然我国企业会计准则中对或有对价的确认与计量有原则性规定,但在实务中,判断分期支付安排是否构成或有对价以及其是否满足“固定换固定”的条件依然是一个难点。其次,股份对价分期支付在初始确认阶段需以公允价值进行计量,按照现行准则要求,购买方需在购买日基于交易协议及标的企业业绩实现的可能性估算该项或有对价的公允价值,并计入合并成本。然而,由于业绩实现情况具有高度不确定性,在估计过程中难以避免主观判断,因此该类估值结果在不同企业、不同管理层的判断下往往产生显著差异。在重大非现金并购交易中,初始估值偏离实际会对合并日确认的长期股权投资、商誉金额以及后续损益产生连锁影响,进而影响财务报表信息的可靠性。最后,股份对价分期支付与传统业绩补偿承诺机制在现行企业会计准则体系中尚未形成清晰的界限。《会计监管通讯》《监管规则适用指引——会计类第1号》虽然对或有对价的处理提供了指引,但“收购方主动支付”的或有对价与“被收购方业绩未达标时返还”的补偿安排在经济实质、风险承担、信息披露等方面存在差异,需要加以区分。

(二)相关建议

基于上述分析,笔者认为,我国应尽快完善股份对价分期支付并购相关会计处理规范,制定专门的业务指南或解释性公告,明确股份对价分期支付的确认与计量要求。就股份对价分期支付机制下权益工具与金融负债的区分标准而言,可参考《国际财务报告准则第3号——企业合并》(IFRS 3)、《美国会计准则汇编815:衍生工具和套期》(ASC 815)、《美国会计准则汇编480:负债与权益区分》(ASC 480)等关于企业合并与或有对价的处理逻辑,构建适应我国环境的制度框架。以美国公认会计准则为例,ASC 815-40提出“两步判断法”,先判断收购方用自身权益结算的或有对价的安排是否与收购方自身的股份挂钩,符合条件后再判断其是否符合“固定换固定”原则。如果收购方的行权条件是基于“可观察市场指标”或非本公司经营指标(如行业指数、股票市场指数、某商品的价格),该安排应归类为衍生负债;如果触发条件属于公司自身运营范畴,就需要判断结算条款是否满足“固定换固定”的要求,若满足一定数量的发行方股票对应固定金额或固定债务金额,且结算金额不会受到与定价变量无关的其他因素的影响(如杠杆因子或其他金融变量),则很有可能被分类为权益工具,否则应分类为金融负债。

在财务报告和信息披露方面,应强化股份对价分期支付交易披露义务,建议监管机构应出台专门的信息披露指引,明确上市公司在并购交易公告、财务报告附注中的股份对价分期支付安排信息披露要求(对价结构、触发条件、公允价值计量方法、各期支付的时间安排与数量、期后变动的处理方式以及该安排对合并成本、商誉、未来利润指标的潜在影响等),提高信息透明度,从而为投资者提供完整且有判断价值的信息。

基金项目:国家社会科学基金一般项目“企业创新信息影响资本市场定价效率的内在机制及偏差治理研究”(23BGL106)

[2]赵国庆.资产注入业绩不达标触发补偿的会计与税务处理探讨[J].财务与会计,2012,(1):48-50.

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月