摘要:

【史海钩沉】

魏、齐世,台郎多不免交通饷遗,聿修在尚书十年,未曾受升酒之馈。尚书邢邵与聿修旧款,每于省中语戏,常呼聿修为清郎。大宁初,聿修以太常少卿出使巡省,仍命考校官人得失。经历兖州,时邢邵为兖州刺史,别后,遗送白为信。聿修退不受,与邢书云:“今日仰过,有异常行,瓜田李下,古人所慎,多言可畏,譬之防川,愿得此心,不贻厚责。”邢亦忻然领解,报书云:“一日之赠,率尔不思,老夫忽忽意不及此,敬承来旨,吾无间然。弟昔为清郎,今日复作清卿矣。”

——李百药《北齐书》卷四十二

【品读】

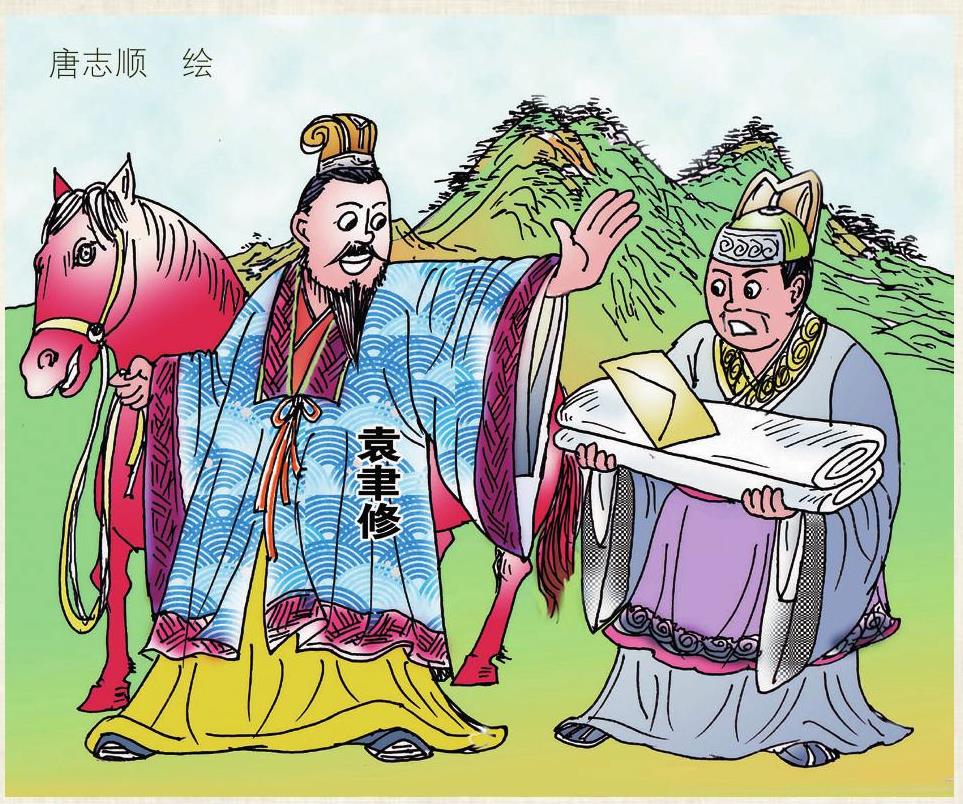

袁聿修(511—582年),字叔德,南北朝时期陈郡阳夏人(今河南太康一带),出身官宦之家,北魏中书令袁翻之子,自幼过继给叔父袁跃。其性情深沉,卓有见识。7岁时家中遭遇丧事,按礼守丧,“有若成人”。18岁时出任本州中正,兼任尚书度支郎中。步入仕途之后,著有政声,远近称赞,历任刺史、太常少卿、吏部尚书等职。

史载袁聿修“在官廉谨,当时少匹”,在东魏、北齐时期,台阁郎官都不免接受贿赂,然而他在尚书省任职达十年之久,未曾接受过一升酒的馈赠。尚书邢邵是他的老朋友,在官署中开玩笑时,常常称呼其为“清郎...

【史海钩沉】

魏、齐世,台郎多不免交通饷遗,聿修在尚书十年,未曾受升酒之馈。尚书邢邵与聿修旧款,每于省中语戏,常呼聿修为清郎。大宁初,聿修以太常少卿出使巡省,仍命考校官人得失。经历兖州,时邢邵为兖州刺史,别后,遗送白为信。聿修退不受,与邢书云:“今日仰过,有异常行,瓜田李下,古人所慎,多言可畏,譬之防川,愿得此心,不贻厚责。”邢亦忻然领解,报书云:“一日之赠,率尔不思,老夫忽忽意不及此,敬承来旨,吾无间然。弟昔为清郎,今日复作清卿矣。”

——李百药《北齐书》卷四十二

【品读】

袁聿修(511—582年),字叔德,南北朝时期陈郡阳夏人(今河南太康一带),出身官宦之家,北魏中书令袁翻之子,自幼过继给叔父袁跃。其性情深沉,卓有见识。7岁时家中遭遇丧事,按礼守丧,“有若成人”。18岁时出任本州中正,兼任尚书度支郎中。步入仕途之后,著有政声,远近称赞,历任刺史、太常少卿、吏部尚书等职。

史载袁聿修“在官廉谨,当时少匹”,在东魏、北齐时期,台阁郎官都不免接受贿赂,然而他在尚书省任职达十年之久,未曾接受过一升酒的馈赠。尚书邢邵是他的老朋友,在官署中开玩笑时,常常称呼其为“清郎”,意思是清廉的尚书郎。北齐武成帝高湛太宁初年(561—562年),袁聿修以太常少卿的身份到各地去巡查,负责考核官员的政绩和过失。他巡查到兖州,邢邵正好担任兖州刺史。在准备离开之时,邢邵派人送来几匹精美的白绸子,以表达情义。袁聿修没有接受,将绸子原封不动退了回去,并亲笔给邢邵写了封信说:“今天从您那里经过,与平常出行不同。瓜田李下之嫌,古人向来都慎重对待。人言可畏,应该像防御水患一样,不忽视细微末节。希望您能体会我的想法,不要责怪我。”邢邵看了信后,也欣然领会,回信道:“前日的馈赠,确实有些轻率,我匆忙间也没想到这些,我理解您的意思,并无不快,老弟过去是‘清郎’,现在又成‘清卿’了。”

这段历史故事品读起来,让人回味无穷。或许,拒绝朋友熟人的馈赠比拒绝陌生人的馈赠更为不易,因为大多数人会无意识地混淆了公私之间的界限。一般而言,如果从私人感情来说,接受老朋友的馈礼似无不可,但是当这种事情发生在工作范畴中时,朋友之间的言行就不能单纯以私人情感来评判了。袁聿修对此有着清楚的认知,他与老朋友之间的会面是在其巡查各地的情境下进行的,也就是说在工作范畴中,那么,即使是老朋友的真心馈赠,也是不能接受的。始终怀有清廉谨慎之心,有意识地避古人“瓜田李下”之嫌,这种看似谨小慎微的心理正是袁聿修廉政大智慧的真正体现。

北齐后主高纬天统年间(约565—568年),朝廷下诏任命袁聿修出任信州刺史,信州是他的家乡,当时很久都没有官吏回原籍为官的旧例了,乡人无不以他为荣。他为政清廉,不言而治,百姓钦服。自长史以下,直到鳏寡孤独,他都得到他们的欢心和认可。武平初年(约570—575年),各路御史奉命出京巡视,几乎所巡查的州郡都有被检举弹劾的地方官,但是御史惟独不到信州来查视,足见对他的信任。后来,袁聿修任满调回都城时,黎民百姓,甚至是僧侣道士都来为他送行。人们挤满了道路,有的人带着酒肉,哭泣着想挽留他,想远送他一程。当时正值盛夏酷暑,他怕百姓们过于疲惫劳累,往往停马驻足,随饮一杯,表示已领受了他们的心意,感谢他们的情义,然后与他们拜辞,请他们回家。袁聿修回到都城后,信州百姓七百多人联名上书朝廷,请求为其立碑,并募集布帛丝绢,请人撰写碑文以记述其功绩,得到准许。

袁聿修“清净寡欲,与物无竞”,在士族高门子弟中最有规矩法度,得到当时很多名士的赏识与称许。因南北朝时期政权更迭频繁,袁聿修一生共经历五个朝代(北魏、东魏、北齐、北周、隋),为官50多年,然而清正廉洁,始终如一,被后人赞誉为“五代清郎”。

责任编辑 张小莉