发展集体经济,既是我国宪法规定的社会主义基本经济制度的组成部分之一,也是社会主义新农村建设的主要载体。许多地方的经验证明,不论是加快城镇化进程,还是推进社会主义新农村建设,都离不开集体经济这一重要的经济基础和组织载体。近年来,记者就新农村建设问题在各省(区)调研时发现,凡是新农村建设搞得好的村子,一般集体经济实力都较强,而村级集体经济薄弱、无钱办事成为建设新农村的突出难题。

谈到新农村建设,“钱从哪里来”几乎是大多数基层干部最先提及的问题。据调查,一般规模较大的行政村每年刚性支出需15万元左右,规模相对较小的行政村也不少于10万元。但目前大多数村的经济现状都不乐观,一些相对发达地区的村日子较为好过,而欠发达地区很多县几乎谈不上村级集体经济,许多村几乎没有集体经济收入,没有资金进行新农村建设。记者在采访中发现,河南某县489个行政村,有集体经济收入的村仅有70个,占14%,这些村的集体收入主要是承包费、租赁费等,少的仅几千元,多的不过数万元,很难发挥实质性作用。有的村虽有集体收入,但是却按人头分到各家各户,并没有公共积累。有的村级经济没有发展起来,但村集体却负债累累。村干部的工资虽然由县财政发,但每月只有80-100元。村支书说:“没有村级经济,建设新农村就失去了一个重要支柱,这个问题亟待破解。”

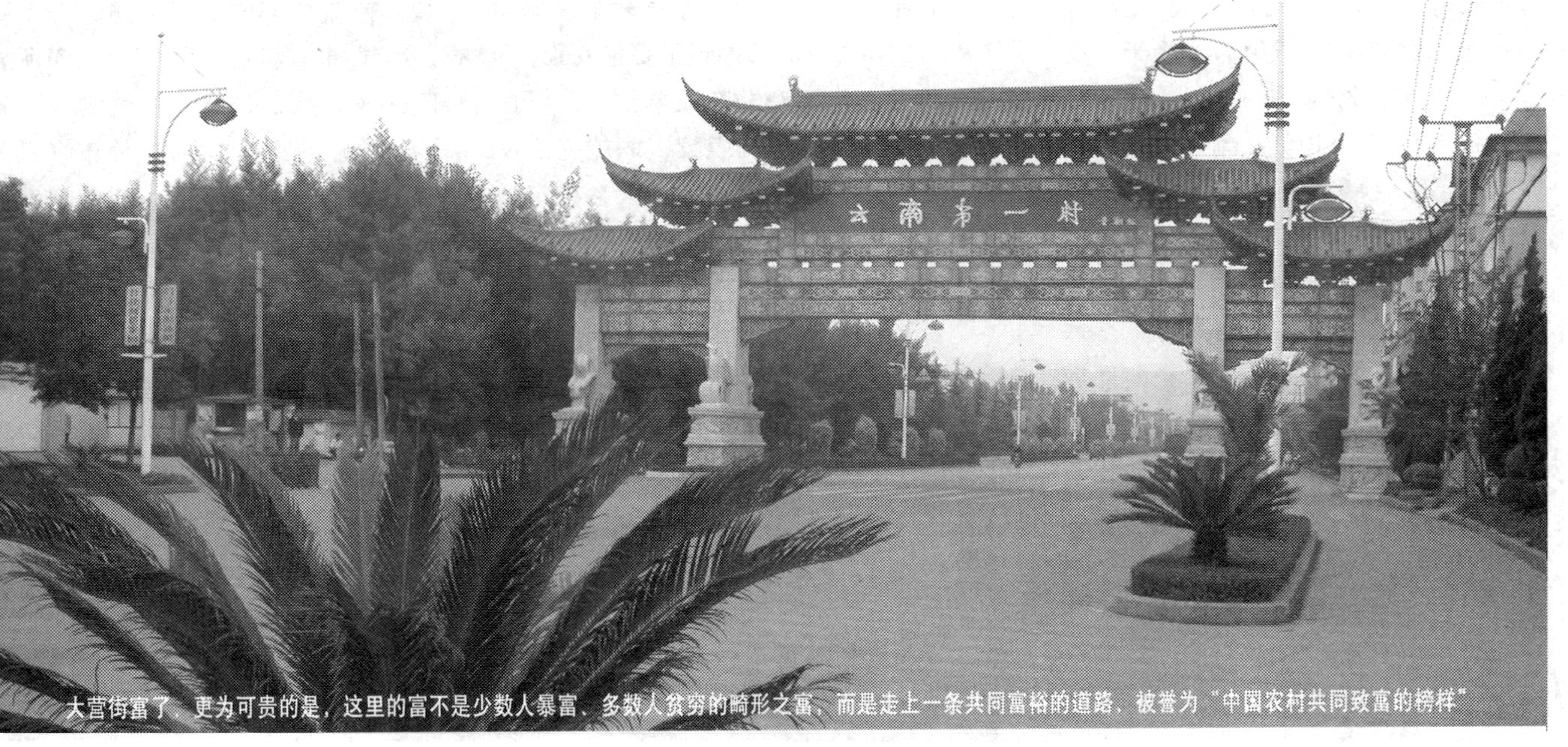

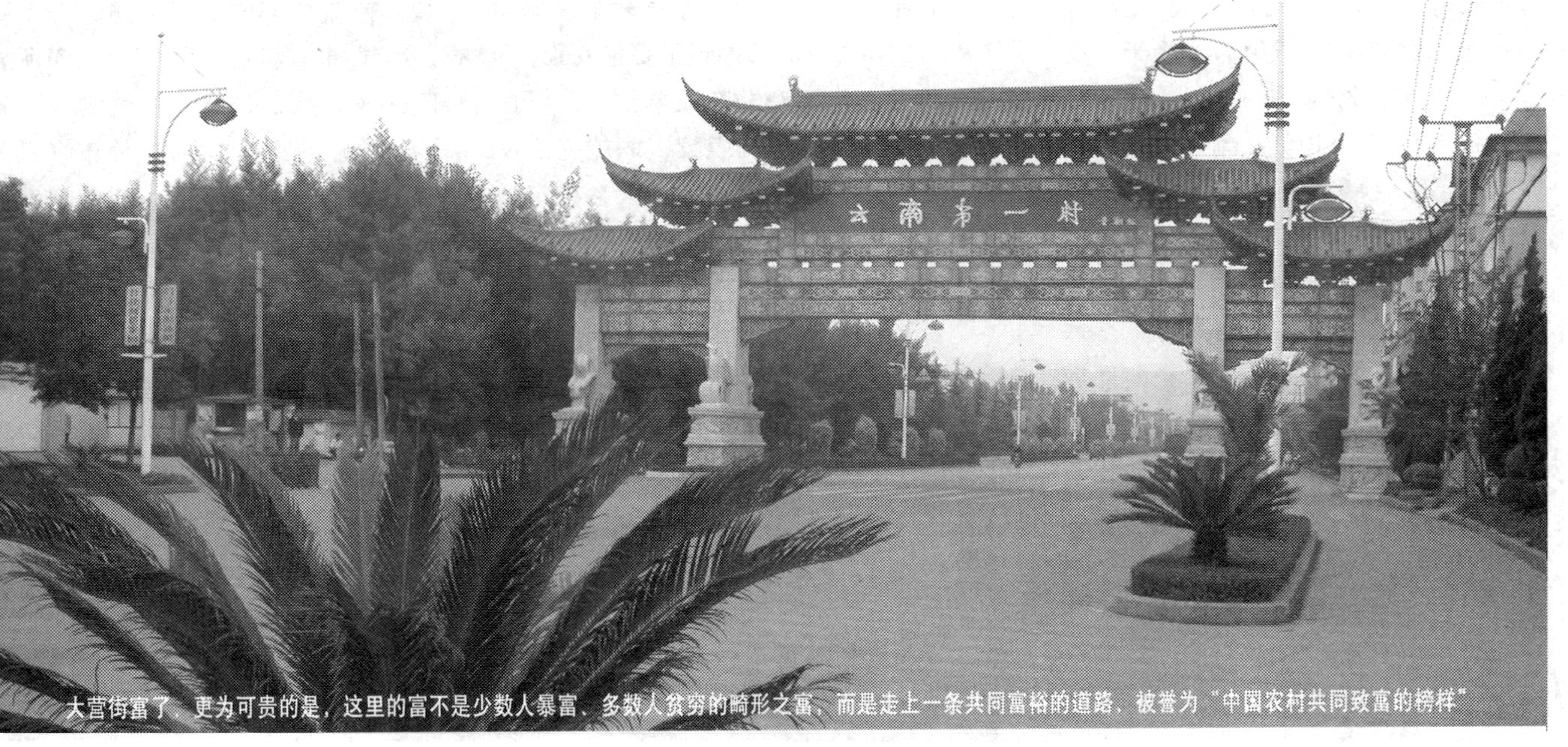

而大力发展集体经济的地方则是另一番景象。如记者采访的“云南第一村”——玉溪市红塔区的大营街村,一个普通的家庭年收入也有几万元;老年人按月领取养老金、免费供应粮油果菜、免费体检;青年人参军可以在村里领工资(每月400元);上幼儿园全免费,从初中到大学都有补贴,学历越高补贴越高。全体村民过着“少有所教,壮有所为,老有所养”的共同富裕生活,村民们感觉“过得有点共产主义的味道了”,被誉为“中国农村共同致富的榜样”。所以如此,主要不是来自政府的投入,更不是老板的捐赠,而是大力发展集体经济的结果。

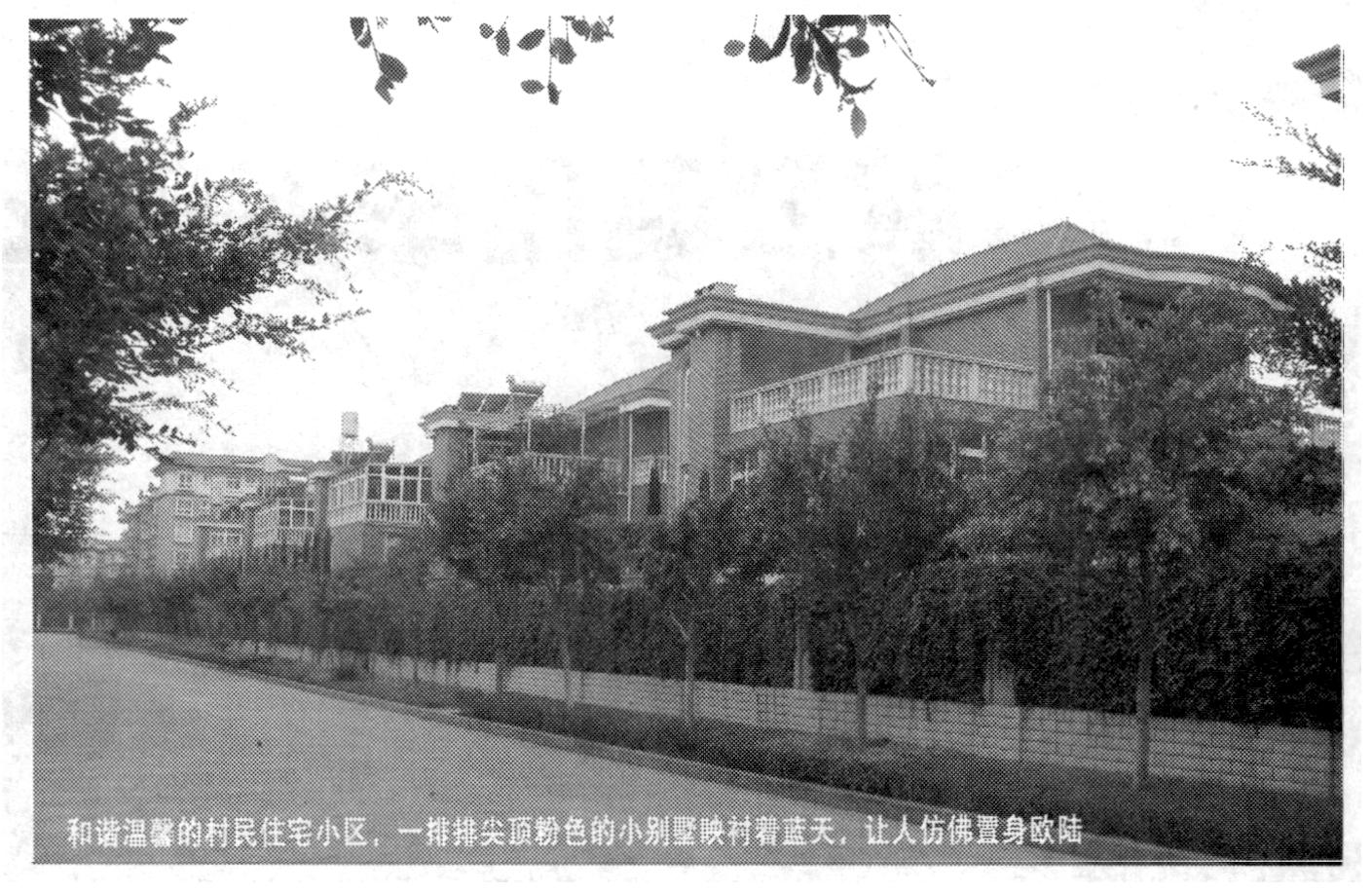

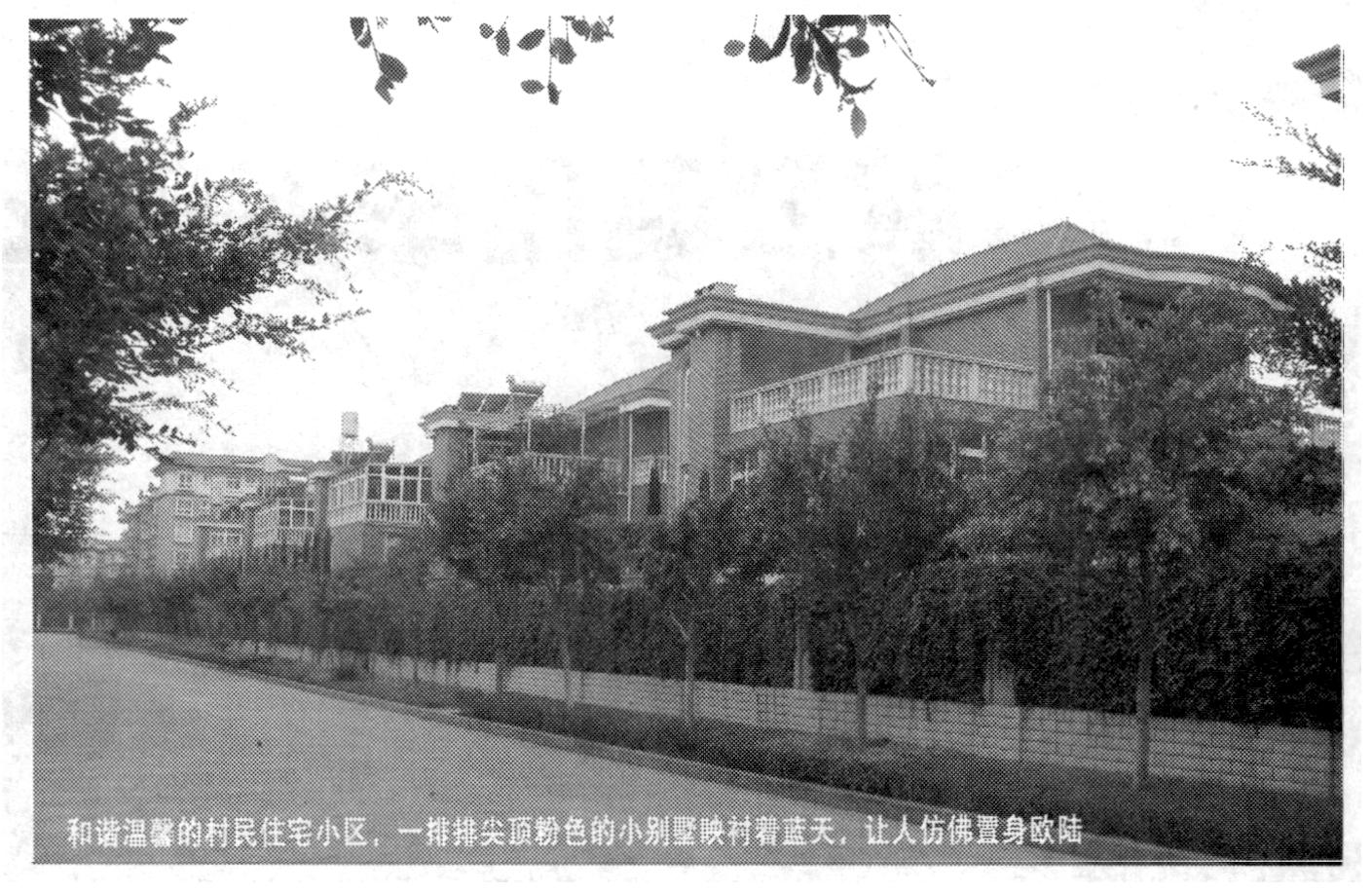

上世纪80年代这个村就开始大办集体企业,从最初的建筑业起步,先后办起了麻片厂、红砖厂等20多个集体企业,1992年,全村经济总收入突破1亿元,是1978年的100倍,实现了第一次经济腾飞。随后他们捕捉到全国所有卷烟企业都是从国外高价进口卷烟辅料的信息,抓住机遇投资430多万元办起了科技含量很高的滤嘴棒厂和水松纸厂,找到了新的经济增长点,1995年经济总收入突破10亿元,是1978年的1000多倍,实现了第二次经济腾飞。此后,他们按照集体经济为主、多种经济成分共同发展的路子,对村里8个大型企业实现强化管理的机制创新,而对20多个小企业实行拍卖、转让等多种形式的产权制度改革,优化经济结构,到2003年,经济总收入达到20多亿元,是1978年的2000多倍,实现了第三次经济腾飞。集体经济滚雪球式的发展,带来了今天共有、共享的共同富裕的可喜局面。漫步今日的大营街村,街道整齐,绿树成荫,村东是温馨和谐的村民住宅区,村西是现代化的科技工业区,村北是风光旖旎的农业生态园,40米宽的玉带路和杯湖路犹如两条彩带,把这些园区像珍珠一样串联起来。而在上世纪80年代初,这是个村民连饭都吃不上的穷山村。

事实证明,新农村建设中,许多公益性、基础性设施的建设、维护和更新,靠一家一户根本做不到,必须依靠集体经济的力量,这就要求村集体有收入、有实力。因此,新农村建设中,村级组织要因地制宜,创新思路,找准发展途径,不断发展壮大集体经济;上级政府及有关部门要从政策上、资金上、技术上帮助村级发展壮大集体经济,为村级经济的发展壮大营造良好的环境。

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号