当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2014年第20期 > 中国财政2014年第20期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2014年第20期 > 中国财政2014年第20期文章 > 正文关于浙江省省级公务支出管控的调查

时间:2020-02-12 作者:浙江省财政厅课题组

[大]

[中]

[小]

摘要:

公务支出作为政府支出的一个重要部分,是保证行政单位履行政府职能的必要资金基础,但过高的政府公务支出会导致行政成本高企、政府资源浪费,也可能导致政府效能低下、腐败等不良现象的产生。随着我国政府行政体制和公共财政支出管理体制改革的推进,厉行节约、提高政府效能已成为各方共识。浙江省委省政府以及省级财政部门在2009年出台了省级政府公务支出管控的相关政策。政策出台至今已4年有余,为深入了解实施效果,我们对省级行政单位的公务支出情况进行了调查。

一、浙江省省级公务支出管控的具体措施及成效

(一)公务支出管控的具体措施。

2009年以来中央多次倡导厉行节约、反对浪费,大力弘扬艰苦奋斗作风。浙江省委、省政府也在省第十一届人大二次会议审查批准的2009年省级预算中,明确提出了严格控制行政成本、压缩公用经费的具体目标,并出台了一系列省级公务支出管控的举措。主要有:1.进一步压缩一般性财政支出,同时压缩出国团组,暂停审批党政机关办公楼项目。2.加强预算编制管理和预算执行监督,严格控制行政成本。各级党政机关2009年因公出国(境)经费在近三年平均数基础上压缩20%,公务用车运行费用在近三年平均数基础上降低15%,公...

公务支出作为政府支出的一个重要部分,是保证行政单位履行政府职能的必要资金基础,但过高的政府公务支出会导致行政成本高企、政府资源浪费,也可能导致政府效能低下、腐败等不良现象的产生。随着我国政府行政体制和公共财政支出管理体制改革的推进,厉行节约、提高政府效能已成为各方共识。浙江省委省政府以及省级财政部门在2009年出台了省级政府公务支出管控的相关政策。政策出台至今已4年有余,为深入了解实施效果,我们对省级行政单位的公务支出情况进行了调查。

一、浙江省省级公务支出管控的具体措施及成效

(一)公务支出管控的具体措施。

2009年以来中央多次倡导厉行节约、反对浪费,大力弘扬艰苦奋斗作风。浙江省委、省政府也在省第十一届人大二次会议审查批准的2009年省级预算中,明确提出了严格控制行政成本、压缩公用经费的具体目标,并出台了一系列省级公务支出管控的举措。主要有:1.进一步压缩一般性财政支出,同时压缩出国团组,暂停审批党政机关办公楼项目。2.加强预算编制管理和预算执行监督,严格控制行政成本。各级党政机关2009年因公出国(境)经费在近三年平均数基础上压缩20%,公务用车运行费用在近三年平均数基础上降低15%,公务接待费用在2008年基础上削减10%。3.严格控制地方公务用车编制总数,从严从紧核定各党政机关公务用车编制数,厅级单位每车控制在18万元以内,处级单位每车控制在16万元以内。4.严格执行各项开支标准、控制一般性支出、确保“三公”经费只减不增。

(二)公务支出管控的总体效果

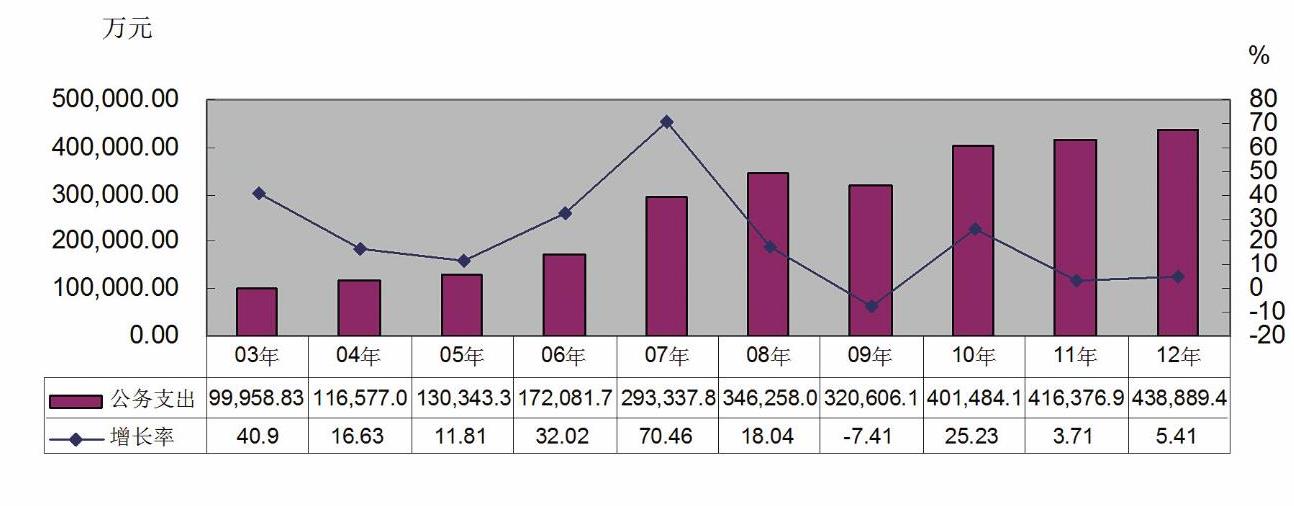

1.管控初期公务支出大幅下降,之后保持低速增长。2009年作为实施公务支出管控的头一年,取得了明显的成效,图1显示,在省级行政单位人数增加2.1%的背景下,公务支出下降7.4%;2010年公务支出总额上升25.2%,主要由于新增人数10.4%;2011年和2012年保持低速增长,增速分别为3.7%、5.4%,大大低于管控前的增速。

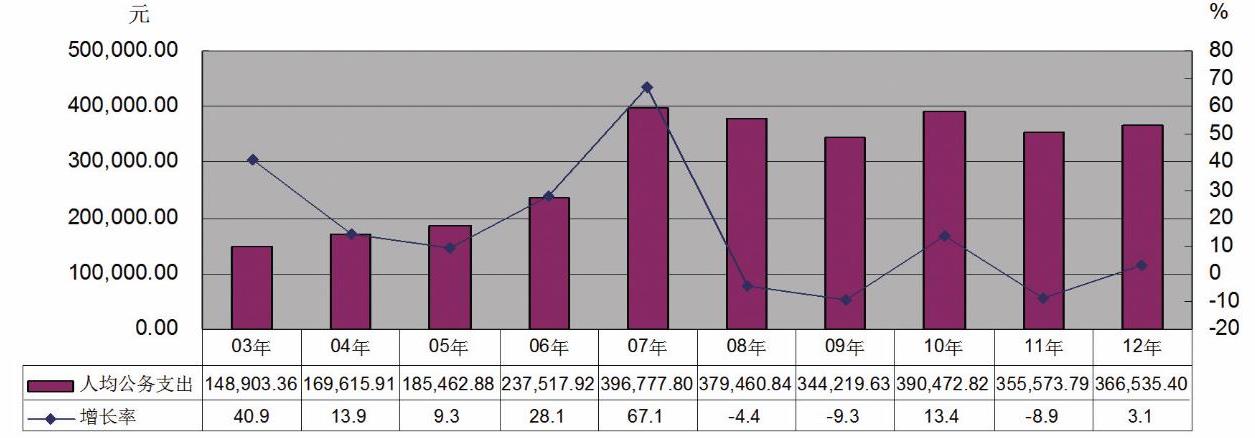

2.人均公务支出低位徘徊,增速低于管控前。公务支出管控具体政策出台后,人均公务支出实现负增长或低速增长,处于低位徘徊状态。人均公务支出在2008年下降4.4%的基础上,2009年继续下降9.3%;2010年增长13.4%,但人均公务支出仍低于2007年水平;2011年下降8.9%,2012年增长3.1%,增速远低于管控前,管控效果显著。

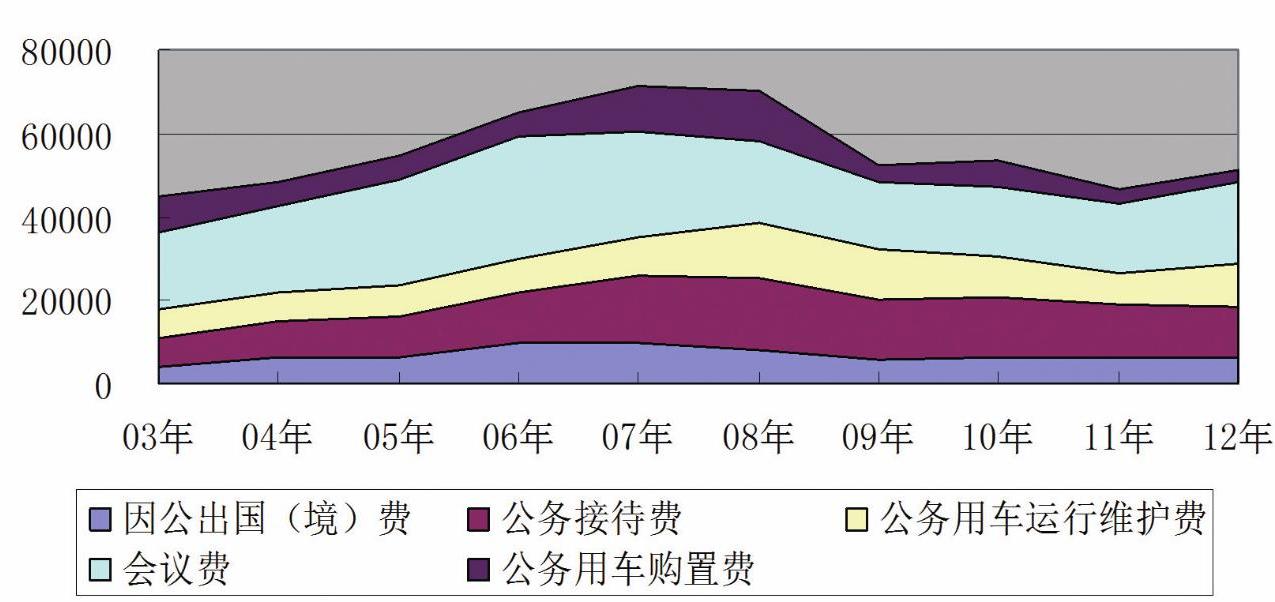

3.五项经费支出持续走低,占单位公务支出比重大幅下降。上表显示,实施管控措施后,2009年省级行政单位的五项经费支出总额下降24.1%,回到2006年的支出水平,2010年和2012年虽有反弹,但仍低于2008年的支出水平。人均五项经费支出的走势与总额走势相仿,2012年的人均五项经费支出甚至低于2005年的支出水平,管控取得阶段性成效。从五项经费支出占单位公务支出的比重来看,管控后比重大幅下降。从上表可以看出,2003—2008年五项经费占单位公务支出比重均在18.0%以上,实施管控措施后,该比重大幅下降,2009年15.2%,2010年13.7%,2011年13.1%,2012年14.0%。

4.购车、出国费用易压缩,接待、用车和会议支出刚性较强。从因公出国(境)费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、公务用车购置费分别占五项经费合计的比重来看,图3显示,与2008年相比,2009年因公出国(境)费用比重由11.7%下降为11.4%,公务用车购置费用比重从16.8%下降为7.5%,而其他三项支出的比重均有所上升。这在一定程度上说明短期内因公出国(境)费用和公务用车购置费用易压缩,而公务接待费、公务用车运行维护费和会议费则具有较强的刚性,压缩相对困难。

二、浙江省省级公务支出管控中存在的不足

(一)在政策制定依据上,“三公经费”管控以“基数法”为基础,欠缺科学合理性。目前“三公经费”预算采用基数预算法,参照单位前三年平均数为基数,这有助于降低行政成本,优化财政资金的使用,但在实践中基数预算存在与实际情况脱节、欠缺科学性合理性的问题。一是极易出现导向性偏差。由于单位行政成本控制的依据为历年支出,导致历年支出控制管理不严格的单位支出标准高,支出控制管理严格的单位反而支出标准低,单位趋向于在预算范围内不断提高支出而非合理降低支出的“劣币驱逐良币现象”,降低了单位自身加强行政成本控制的动力。二是可能会影响单位正常工作的开展。例如某些支出并非每年都需支出,但有些年份因工作需要必须支出时却面临无基数无预算的尴尬局面。典型情况为出国费的“大小年”问题,某些单位当年的出国经费少,不足以出国考察,并且也无法归并到第二年一起使用,而不使用的话则第二年的出国经费将调减,这会影响部分单位的正常工作,也会导致单位想方设法通过其他途径转移出国费。

(二)在支出管控标准上,管控标准较为粗放,执行依据不明确。预算执行依据不明确主要体现在无据可依、依据陈旧、依据缺乏可操作性等,导致单位在预算执行的过程中陷入不敢花钱、不知道花多少钱的困境。一是无据可依。随着经济活动的日益丰富,新的支出类型也层出不穷,然而相应的规定并没有及时出台,导致部分支出遭遇无据可依的尴尬境地。例如对专家劳务费、评审劳务费的发放标准没有明文规定、对部委拨款没有明确使用范围等。二是依据陈旧。经济活动日益高级,但是有些政策文件并没有与时俱进,实时更新,导致文件依据与时代脱节严重,缺乏现实意义。三是依据缺乏可操作性。一部分政策文件规定了某些费用可以支出,但是并没有细化到支出范围、支出标准,导致在实际执行中缺乏可操作性。例如政府采购相关规定中对于服务类支出与工程类支出的采购起点不一样,但是现实操作中对于装修工程或维修工程属于服务类支出还是工程类支出的界定没有一个明确的标准,导致一些单位想方设法将标准就高不就低,逃避政府采购监管。

(三)从支出管控源头上,预算编制环节有待全面细化。根据行政成本管控政策及相关办法,目前行政成本管理主要通过相关支出的预算指标控制来实现。预算编制作为财政资金支出管理的“源头”,能在较大程度上实现行政成本管控的基本要求,但由于预算编制环节本身存在一定的片面性和粗略化,不利于实现对行政成本的全过程管控。一是预算编制欠细化。目前预算(特别是专项预算)的编制和下达没有一个科学的定额标准,基本上依照经验和重要程度匡算,某些专项预算的使用时间跨度也不明确。因此使用中随意性较大,每项支出是否具备必要性和合理性,没有明确的标准,导致预算执行成了一笔糊涂账。主要表现在随意使用专项资金、将活动费列支到正常经费、将招待费等转移到其他科目等。二是预算编制欠全面。部分单位在年初编制预算时没有统筹考虑,忽略了一些可能发生的支出,或者没有设置一个弹性系数,导致突发事件发生时没有经费支持。预算编制的不全面导致了预算执行过程中产生了大量无预算的支出,使得决算与预算不符,也导致单位频繁向财政部门申请追加或调整预算,增加了工作量,降低了工作效率,预算执行进度受到了一定影响。比如某单位年初编制预算时对车辆燃料费估算不足,年中时即油费告罄需追加预算。

(四)在支出管控执行过程中,支付违规时有发生且整改难度较大。行政成本管控措施能否取得成功最终取决于政策的落实过程,也就是预算执行过程,监督有力、执行到位则管控效果好,反之则会影响管控的具体效果。目前在预算执行过程中还存在违规情况频发的现象,主要表现在“三公经费”超额列支、资金支付渠道违规、不符合政府采购相关规定、资金用途模糊化等方面。最为突出的是事后监控整改难。对行政单位授权支付的监管属于事后监控,发现违规支付问题时,财政资金已被支付,缺乏切实可行的强制整改措施,追回难度较大,强制力不够,及时性不强,违规问题的整改落实很难真正到位,不能很好发挥预警、威慑、警示、纠正作用。

三、加强公务支出管控的建议

(一)在政策制定依据上,实行“零基预算”,提高行政成本管控的合理性。行政成本管控的最终目的是为了实现行政成本管理的科学合理化,但基于“基数预算”的管理模式难以体现科学合理性原则,也与公共财政管理改革的目标不符。对于“三公经费”,可以考虑采用零基预算,不考虑历年的预算项目和收支水平,根据实际需要和财力可能,以零为基点编制预算,不仅能将科学化的预算编制理念贯穿始终,也更有利于调动各方降低支出的积极性,从源头上提高行政成本管理的科学、合理和可行性。

(二)在管控标准上,结合实际建立更为合理、细化、动态的行政成本控制管理标准。在实际工作中,单位各项成本支出与部门工作职能、规模、任务要求、市场物价水平等各方面客观条件有着较强相关性,需对其进行综合考虑,进一步建立完善行政成本控制标准,对于已经不符合时代要求的标准及时予以更新,提高标准的时效性、科学化和精细化,实现对行政成本更为合理、有效的控制管理。一是要建立细化的行政成本预算定额标准体系和支出控制标准体系。在预算编制方面,根据实际支出情况,结合单位职能、人员构成等因素进行科学测算,建立一套科学、精细的成本支出预算标准体系,对公务接待、因公出国(境)、会议管理、公务用车、公务购车等及其他各项成本进行预算源头控制管理。在预算执行方面,根据实际支出具体情况,建立完善公务用车、公务接待、因公出国、会议管理等及其他各项行政成本的实际支出标准,保证预算执行监控中“有据可依”,进一步提高行政成本支出的可控性。二是要建立动态的行政成本控制管理标准,增加行政成本标准的弹性和科学性。成本控制标准不应一成不变,而应“与时俱进”,应根据实际工作要求及市价的变动作相应调整,以符合市场经济规律,符合实际工作要求。如:公务用车定额标准需根据油价、维修费用等相关市价变动,作进一步的增减调整;因公出国(境)费支出要根据单位职能特点及出国任务变化,结合出国费用的市场变化及出访国家的地域差异,对出国费项目支出标准进行动态管理。

(三)在监督执行层面,要加强预算执行过程中对行政成本支出的规范,加大财政内外部的监督力度。一是要继续深化国库集中支付改革。通过用款计划管理、支出审核等方式严格执行行政成本支出的相关预算,保证各项支出合法、合规、符合预算。对预算执行中成本支出的标准、监督、反馈、处罚、改进等建立全面细化的管理办法,以确保预算执行过程中对行政成本的规范监督能够有效进行。二是要建立“五方联动”机制和后续反馈处理机制,多管齐下,加强预算执行规范化。建立执行局与各业务处局、主管部门、预算单位和代理银行的业务沟通协调机制,明确审核依据和支付标准,合力解决违规支付问题,畅通政策信息,形成行政成本控制管理“全过程”的良性循环。预算执行监控环节积极引入财政厅各业务处、局和单位主管部门的参与,建立互动机制。建立违规业务通报制度,执行局及时向单位主管部门、财政厅业务处局通报违规支付业务及纠正处理情况。对一般性违规支付业务及时与单位沟通,督促其纠正,涉及较严重问题的,联合业务处、监督局和主管部门进一步核查并整改,形成预算执行监管合力。同时发挥代理银行违规支付信息反馈、辅助监控的作用,及时、主动阻止违规支付业务的发生。三是推进政府信息公开,加强行政成本的外部监督。逐步推进政府信息公开,接受外部主体监督,形成对行政成本合理化管理的外部推力。建立由政府主导的行政成本信息公开机制,加强对包括车辆、会议、因公出国(境)、公务接待等行政性支出情况的公示,建立行政成本信息公开监督机制,主动接受人大、审计、预算单位合社会民众的监督,使行政性支出公开、透明,达到有效管理控制行政成本的效果。

(四)从管控方式上,加大技术信息监管,用科技化信息化协助行政成本支出的规范化。一是加快完善动态监控系统。形成一套高效的电子人工结合监控系统,确保实现预警高效和信息集成,达到“实时动态、智能预警、综合分析、实用兼容”等核心主体功能目标。并能支撑建立起系统预警→人工监控→实时查询→综合核查→问题处理→要情报告→部门纠正→跟踪反馈的链条型、可追溯的工作流程,真正形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。二是推进公务卡改革和电子支付,加大公务支出的透明性、阳光化。减少预算单位现金流量,使公务消费雁过留痕、有迹可循,改变以往财政资金通过现金方式支付造成的透明度差和难以监管的状况,从而加强单位财务管理和财政监督,提高公务支出的透明度,从源头上防治腐败。

(课题组成员:侯余兴 宋万生 张宏 黄哲强 翁海萍 楼丽娜 严炯华 宋萍 舒惜虞 吴宜源 孙柳媚)

责任编辑 张蕊

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号