当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2014年第20期 > 中国财政2014年第20期文章 > 正文

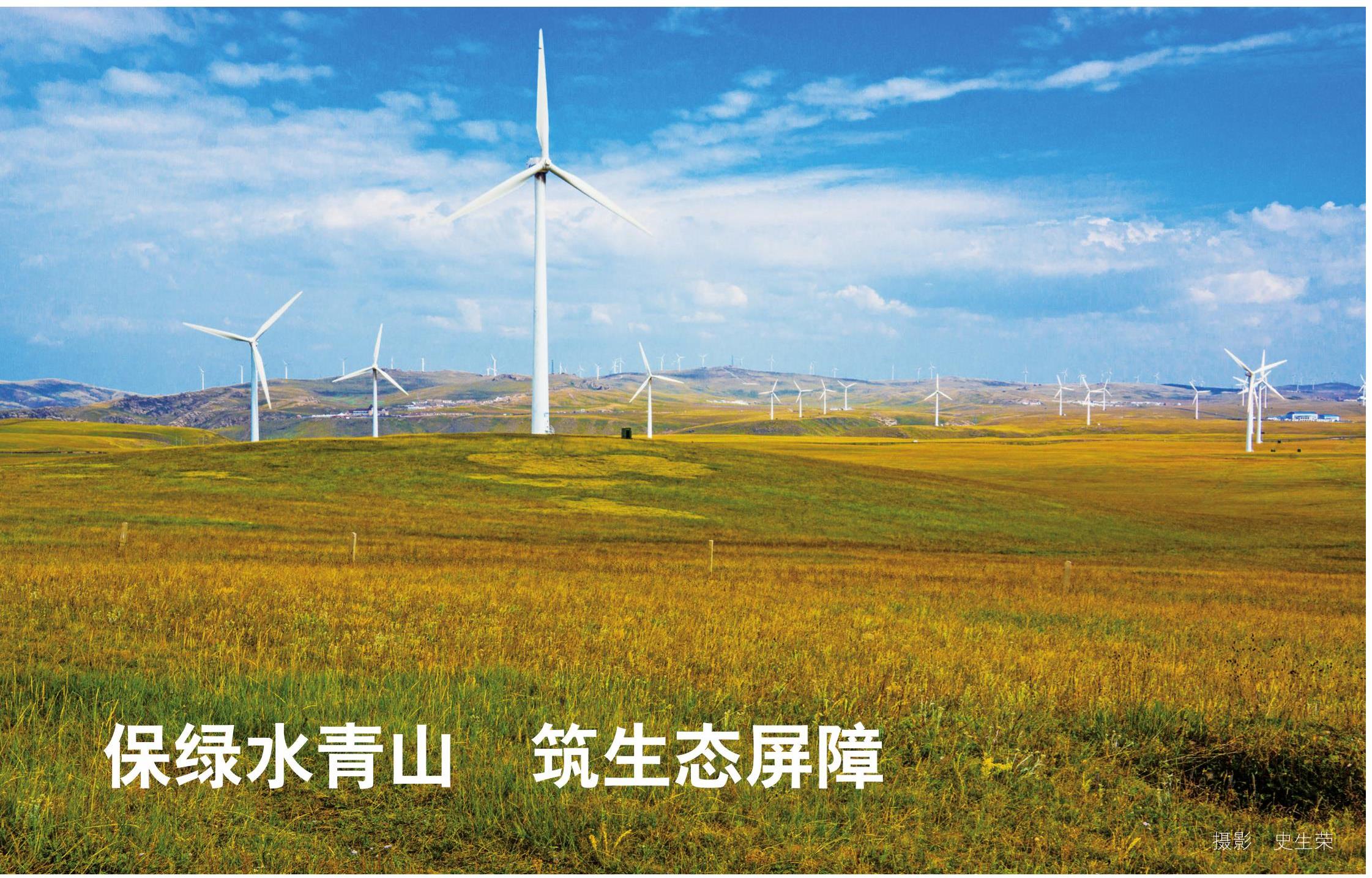

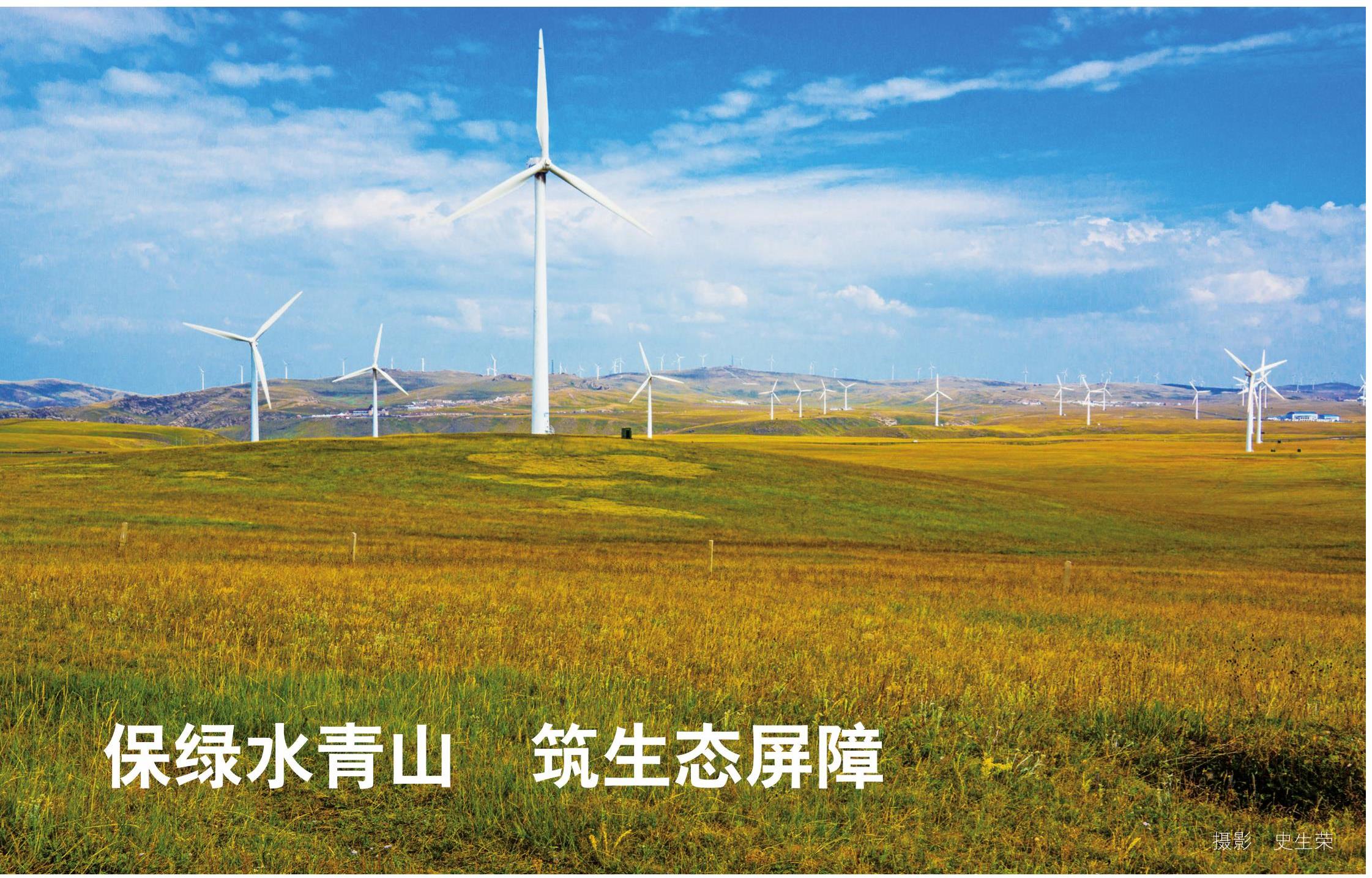

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2014年第20期 > 中国财政2014年第20期文章 > 正文保绿水青山 筑生态屏障

时间:2020-02-12 作者:内蒙古自治区财政厅农牧业处

[大]

[中]

[小]

摘要:

内蒙古自治区横跨祖国三北地区,是黄河、辽河、嫩江等河流的上中游或源头,生态区位独特,对维护北方地区的生态平衡发挥着巨大的作用。自治区党委、政府历来高度重视生态文明建设,把生态建设作为改善民生的造福工程,长年不懈坚持抓好森林、草原等恢复治理工作,努力把内蒙古地区打造成为我国北方重要的生态安全屏障。为此,自治区财政部门把支持生态文明建设作为一项重大任务,不断改进完善财政扶持政策,积极筹措财政资金,集中财力支持林业和草原生态保护,使自治区生态环境建设取得了“整体恶化趋势趋缓,局部地区明显改善”的初步成效。2011—2013年,中央和自治区财政共投入生态建设资金524亿元,完成林业生态建设面积3350万亩,全区森林面积和蓄积量实现持续“双增长”,全区草原禁牧和草畜平衡面积达10.2亿亩,草原植被覆盖度达到44.1%,比2010年提高了7个百分点,为支援国家经济建设、维护生态安全和推进北疆民族地区的繁荣稳定做出了巨大贡献。

(一)推进资金整合,做好资金保障。自治区各级财政部门开拓创新、统筹安排,从预算编制、资金分...

内蒙古自治区横跨祖国三北地区,是黄河、辽河、嫩江等河流的上中游或源头,生态区位独特,对维护北方地区的生态平衡发挥着巨大的作用。自治区党委、政府历来高度重视生态文明建设,把生态建设作为改善民生的造福工程,长年不懈坚持抓好森林、草原等恢复治理工作,努力把内蒙古地区打造成为我国北方重要的生态安全屏障。为此,自治区财政部门把支持生态文明建设作为一项重大任务,不断改进完善财政扶持政策,积极筹措财政资金,集中财力支持林业和草原生态保护,使自治区生态环境建设取得了“整体恶化趋势趋缓,局部地区明显改善”的初步成效。2011—2013年,中央和自治区财政共投入生态建设资金524亿元,完成林业生态建设面积3350万亩,全区森林面积和蓄积量实现持续“双增长”,全区草原禁牧和草畜平衡面积达10.2亿亩,草原植被覆盖度达到44.1%,比2010年提高了7个百分点,为支援国家经济建设、维护生态安全和推进北疆民族地区的繁荣稳定做出了巨大贡献。

(一)推进资金整合,做好资金保障。自治区各级财政部门开拓创新、统筹安排,从预算编制、资金分配、项目实施等环节着手,探索了多个层次、多种平台整合模式。制定和下发了《内蒙古自治区财政厅关于推进涉农资金整合和统筹安排加强涉农资金管理的实施意见》,推动自治区本级财政支农资金整合,探索建立自治区支农资金整合的长效机制。据初步统计,2011—2013年,自治区财政共整合和捆绑各类支农资金突破150亿元,其中:重点区域绿化整合4.5亿元,生态脆弱地区移民整合5亿元。

(二)加强建章立制工作,强化预算管理。按照“夯实基础、创新机制、强化管理、狠抓落实”的要求,会同有关部门制定了自治区造林补贴资金管理办法、草原生态保护补助奖励资金管理实施细则、生态脆弱地区移民资金管理办法等多项制度办法,涉及资金管理、支农改革、工作部署,真正做到有章可循。不断强化预算编制管理,建立健全“谁管理、谁分配、谁负责、谁监管”的责任追究制度,加强预算执行,狠抓生态建设资金分配下达的季节性和时效性,将预算执行进度纳入部门和盟市考核范围与资金分配直接挂钩。

(三)完善资金分配机制,提高资金分配透明度。推行和完善报账制、公示制、专家评审制等管理方式,将国有贫困农牧林场扶贫、林业产业化、支农资金整合试点项目资金全部纳入专家评审和项目库管理范围。进一步规范生态建设专项资金申报、分配和管理,实行因素法分配,逐步使专项资金走向规范化、科学化、制度化的轨道。2011—2013年,经过专家评审的生态建设项目370多个,涉及财政补助资金约1.8亿元。

(四)推进林区改革步伐,构筑生态安全屏障。坚持以森林资源休养生息和恢复发展为主题,以保护好现有森林资源、加快森林资源培育步伐,实现产业结构合理调整为目标,按照经济体制转型的要求,不断创新体制机制,坚持“谁造谁有,谁经营谁受益”的原则,形成了个体承包、联户承包、股份合作、国有林场造林等多种形式并存的造林绿化新格局。2011—2013年,自治区共投入林业专项资金368亿元,其中:中央资金327亿元,自治区本级安排41亿元(含森林植被恢复费21亿元)。一是支持林业重点工程。下达专项资金258.5亿元,大力实施天然林保护、森林生态效益补偿基金、退耕还林、森林抚育、造林补贴等国家重点工程。二是支持推进国有林区管理体制改革,对内蒙古森工集团开展剥离办社会职能改革,解开林区改革的死结。在2008—2010年3年过渡期自治区投入18.2亿元的基础上,从2011年起,自治区每年投入10亿元改革经费,减轻了企业负担,突出了森工主业。三是落实重点区域绿化资金。全区各地各部门采取财政投入、工程带动、部门筹集和社会企业、个人出资等办法投入160亿元,完成道路两旁、村庄前后、园区内外、城镇周边、大青山南坡、黄河两岸重点区域造林绿化面积159.1万亩。四是将自治区生态脆弱地区巴丹吉林、腾格里等6大片沙漠列入国家封禁保护范围,支持生态脆弱地区的生态恢复。

(五)草原生态保护补奖机制顺利推进,实现草原增绿、牧民增收。国家草原生态保护补奖机制实施以来,自治区共投入资金156亿元。其中中央共下达补奖资金125.46亿元,包括禁牧补贴资金76.2亿元,草畜平衡奖励资金24.38亿元,牧民生产资料补贴7.2亿元,牧草良种补贴13.57亿元,同时自治区配套政策及时跟进,筹集落实草原补奖政策配套30.55亿元,包括畜牧业良种补贴3.9亿元、牧机购置补贴2.03亿元、牧民燃油补贴资金4.32亿元,安排禁牧区转移安置牧民试点6亿元,建设牧区饲草料基地及苜蓿行动项目2亿元,安排嘎查村牧民管护员补贴0.71亿元。项目惠及自治区牧民146万户、534万人,农牧民政策性收入显著增加,年人均政策性收入为1870元左右。草原生态补奖机制实施后,自治区通过落实禁牧、休牧、划区轮牧制度,使草原生态恢复速度明显加快。据监测,自治区草原植被平均指数接连好转,植被盖度、高度、单产均有所提高。随着草原补奖政策的深入推进,草原畜牧业专业化合作组织数量稳步增长,自治区原有的粗放型草原畜牧业正逐步向建设型、生态型的现代化草原畜牧业转型。

(六)生态脆弱地区移民扶贫工程正式启动,力促富民强区。为从根本上解决沙漠地区、荒漠化地区和山区等地的生态脆弱问题,自治区坚持生态保护与扶贫开发相结合的原则,把生态脆弱地区移民工作作为解决自然条件恶劣、贫困群众生存和发展的一项重要举措。计划从2013—2017年,安排资金55.5亿元,对自治区农牧交错带生态脆弱区不适宜人类居住地区11.6万户、36.7万人实施移民搬迁。将移民迁出后收回的土地全部用于生态建设,使原有的林地、草地得到有效的保护,遏制生态环境的恶化。同时,加强移民新村绿化和农田防护林带建设,达到改善生态和消除贫困的双赢目标,促进区域资源、环境、人口协调发展。目前此项工程已全面启动,2013年全区投入11.1亿元,其中中央资金3亿元,自治区本级资金8.1亿元,共搬迁移民2.3万户、7.3万人。

(七)实行环境污染综合治理,打造美丽宜居环境。针对日益严峻的环境破坏和污染问题,自治区财政多管齐下,加大环境综合治理力度。一是自治区本级财政使用排污费收入开展环境监察执法能力建设及重点减排工程建设。2013年自治区下达排污费专项资金6.19亿元支持自治区本级以及各盟市的环境信息化建设、主要污染物减排、污染物排放监督管理与控制以及生态地面监测等项目建设。二是加大污染防治力度。自治区财政安排重点地区重点流域污染防治专项资金2000万元,通过以奖促治的方式,支持重点流域内加快污染防治项目建设。三是推动农村环境综合整治。自治区本级财政安排农村环境治理专项资金1000万元,加强面源污染防治和农村环境综合整治,强化农村饮用水源地保护及生活污水治理、生活垃圾处理、畜禽养殖污染防治设施建设,努力改善农村环境质量。四是加强重金属污染防治。2013年争取中央重金属污染防治专项资金8070万元,重点支持列入《内蒙古自治区重金属污染综合防治“十二五”规划》的10个盟市开展铅、汞、铬、砷等重金属污染综合整治、清洁生产工艺改造、污染防治新技术示范和推广等,促进重点区域加快重金属污染治理。五是大力支持辽河、松花江和海河流域水污染防治。2013年争取中央资金1.59亿元,支持重点流域内区域水环境综合整治、饮用水水源地保护和畜禽养殖污染防治。

责任编辑 李艳芝

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号