当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2013年第15期 > 中国财政2013年第15期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2013年第15期 > 中国财政2013年第15期文章 > 正文“营改增”改革回望

时间:2020-02-16 作者:本刊记者

[大]

[中]

[小]

摘要:

营业税改征增值税改革是继2009年全面实施增值税转型之后,货物劳务税收制度的又一次重大改革,也是当前实施的结构性减税政策的重头戏。自2012年1月1日试点政策实施以来,各项改革措施有机衔接,试点范围不断扩大,取得了较好的阶段性成效。2013年8月1日起,原有行业的试点在全国范围内推开,部分现代服务业适当扩围,纳入广播影视作品的制作、播映、发行等,“营改增”改革进入全面推进阶段。本刊特组织本期专题,总结试点经验,研讨改革面临的困难和应对措施,以期凝聚改革共识、推动改革平稳有序推进。

“营改增”是完善增值税改革的收尾之役,是我国财税体制改革的“重头戏”,将引领新一轮财税改革向纵深迈进。2012年1月,国务院决定,在上海市的交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。同年8月到年底,试点分批扩大到北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省(直辖市、计划单列市)。2013年8月,“营改增”将再次提速,将在全国剩下的22个省、自治区、直辖市全面推行。同时,将广播影视的制作、放映和发行...

营业税改征增值税改革是继2009年全面实施增值税转型之后,货物劳务税收制度的又一次重大改革,也是当前实施的结构性减税政策的重头戏。自2012年1月1日试点政策实施以来,各项改革措施有机衔接,试点范围不断扩大,取得了较好的阶段性成效。2013年8月1日起,原有行业的试点在全国范围内推开,部分现代服务业适当扩围,纳入广播影视作品的制作、播映、发行等,“营改增”改革进入全面推进阶段。本刊特组织本期专题,总结试点经验,研讨改革面临的困难和应对措施,以期凝聚改革共识、推动改革平稳有序推进。

“营改增”是完善增值税改革的收尾之役,是我国财税体制改革的“重头戏”,将引领新一轮财税改革向纵深迈进。2012年1月,国务院决定,在上海市的交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。同年8月到年底,试点分批扩大到北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省(直辖市、计划单列市)。2013年8月,“营改增”将再次提速,将在全国剩下的22个省、自治区、直辖市全面推行。同时,将广播影视的制作、放映和发行也纳入“营改增”范围,并择机将铁路运输和邮电通信等行业纳入试点。按照规划,有望在“十二五”期间,在全国范围内实现“营改增”。星星之火渐成燎原之势。一年多时间,营改增由在一个城市几个行业的试点迅速扩大到全国推行,这是许多人始料未及的。但是若对其出台时机和我国的税制有一定了解,就会发现其中有着一定的必然性。

“营改增”的背景

在我国现行税制结构中,增值税和营业税是最为重要的两个流转税税种,二者分立并行。其中,增值税的征税范围覆盖了除建筑业之外的第二产业,第三产业的大部分行业则课征营业税。这种税制安排适应1994年税制改革时的经济体制和税收征管能力,然而,随着市场经济的建立和发展,这种划分日渐显现出其内在的不合理性和缺陷,对经济运行造成扭曲,不利于经济结构优化。

其一,从税制完善性的角度看,增值税和营业税并行,破坏了增值税的抵扣链条,影响了增值税作用的发挥。在现行税制中增值税征税范围较狭窄,导致经济运行中增值税的抵扣链条被打断,中性效应便大打折扣。

其二,从产业发展和经济结构调整的角度来看,将我国大部分第三产业排除在增值税的征税范围之外,对服务业的发展造成了不利影响。这种影响主要表现在增值税的计税依据是本次增值额,营业税的计税依据是全部的营业额,且无法抵扣。如果一件商品由生产者流通到最终消费者的中间次数越多,则按营业税方式(上次转移的成本)重复征收的次数就越多,消费者负担的税负成本越多。这不可避免地会使企业为避免重复征税而倾向于“小而全”、“大而全”模式,进而扭曲企业在竞争中的生产和投资决策。同时,出口适用零税率是国际通行的做法,但由于我国服务业适用营业税,在出口时无法退税,服务含税出口,导致我国的服务出口贸易在国际竞争中处于劣势。

其三,从税收征管角度看,两套税制并行造成了税收征管实践中的一些困境。随着多样化经营和新的经济形式不断出现,税收征管也面临着新的难题。比如,二者越来越难以清晰界定,是适用增值税还是营业税的难题也就随之产生。

上述分析,可以说明这一改革的必要性。国际经验也表明,绝大多数实行增值税的国家,都是对商品和服务共同征收增值税。在新形势下,逐步将增值税征税范围扩大至全部的商品和服务,以增值税取代营业税,符合国际惯例,是深化我国税制改革的必然选择。

当前改革试点的主要内容

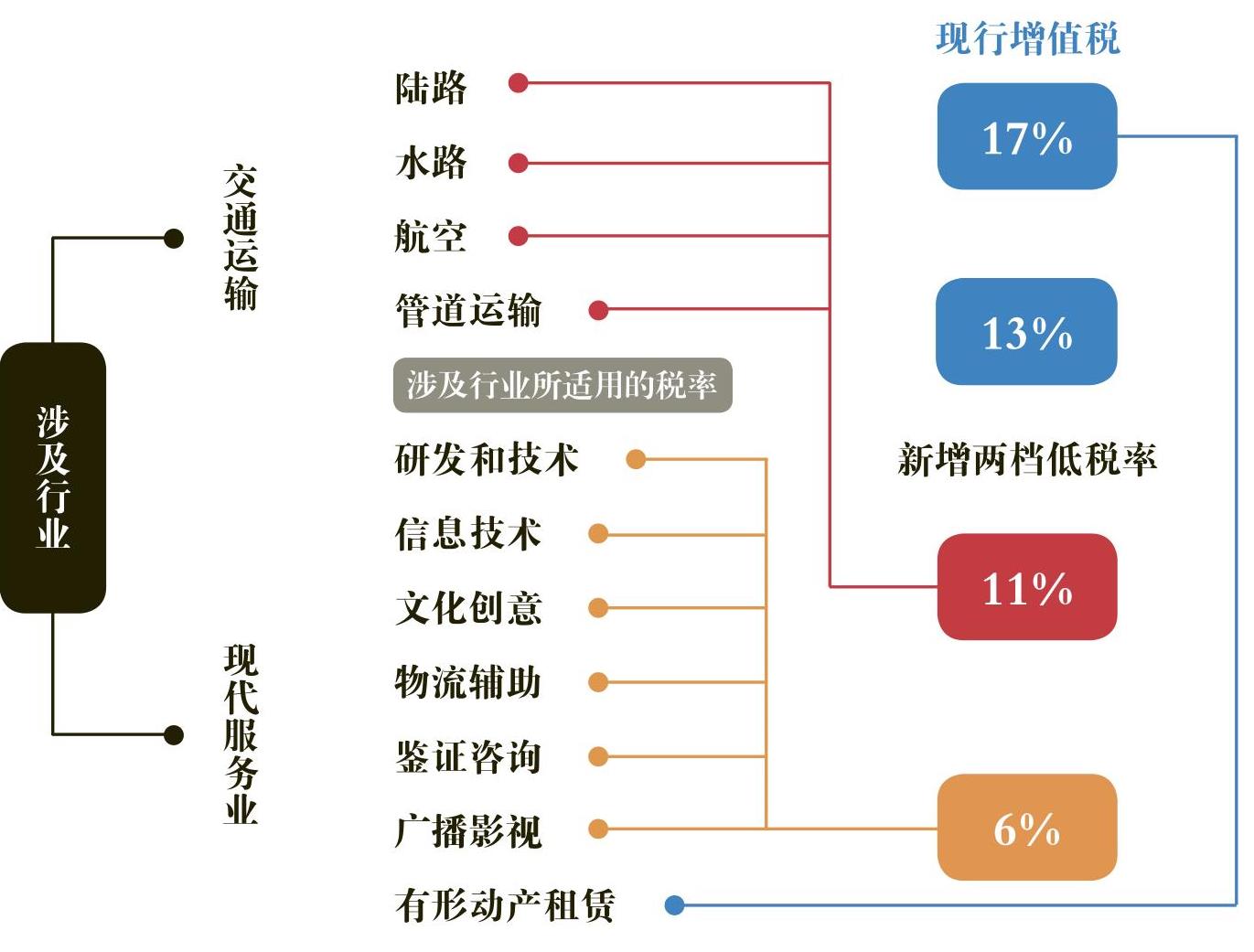

当前“营改增”试点行业包括交通运输业(不包括铁路运输)、部分现代服务业(简称营改增“1+7”)。“1”指交通运输业,包括陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务和管道运输服务;“7”则代表目前纳入营改增试点改革的现代服务业的七个行业:一是研发和技术服务,包括研发服务、技术转让服务、技术咨询服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务。二是信息技术服务,包括软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务和业务流程管理服务。三是文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。四是物流辅助服务,包括航空服务、港口码头服务、货运客运场站服务、打捞救助服务、货物运输代理服务、代理报关服务、仓储服务和装卸搬运服务。五是有形动产租赁服务,包括有形动产融资租赁和有形动产经营性租赁。六是鉴证咨询服务,包括认证服务、鉴证服务和咨询服务。七是广播影视服务,包括广播影视节目(作品)的制作服务、发行服务和播映(含放映)服务。

“营改增”后按照增值税一般纳税人和小规模纳税人管理。其中,应税服务年销售额超过500万元的,为增值税一般纳税人,提供有形动产租赁服务,税率为17%;提供交通运输业服务,税率为11%;提供现代服务业服务(有形动产租赁服务除外),税率为6%;财政部和国家税务总局规定的应税服务,税率为零(如:境内的单位和个人提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务)。一般纳税人按照销项税额减去进项税额计算缴纳增值税,其所购进货物或者接受加工修理修配劳务和应税服务等所含进项税金可以抵扣,但纳税人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务总局有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣(增值税扣税凭证,是指增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票、铁路运输费用结算单据和通用缴款书)。应税服务年销售额未超过500万元的,为小规模纳税人,按照销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。

为保证试点的平稳运行,“营改增”还实施了一些过渡政策。原归属试点地区的营业税收入,改征增值税后仍全部归试点地区。由中央和试点地区按照现行财政体制相关规定分享或分担因“营改增”发生的财政收入变化。试点纳税人原享受的技术转让等营业税减免税政策,调整为增值税免税或即征即退;现行增值税一般纳税人向试点纳税人购买服务,可抵扣进项税额;试点纳税人原适用的营业税差额征税政策,试点期间可以延续。

“营改增”试点的成效

实施“营改增”是推进制造业升级,解决服务业发展滞后问题的重要措施。从试点的实际情况来看,“营改增”成效明显,主要表现在以下几个方面:

基本解决重复征税问题,促进了跨区域、跨行业抵扣链条的形成,强化了区域内外、上下游企业之间的联系。以安徽为例,试点以来江苏、上海、浙江三省市合计接受安徽“营改增”专用发票3.3万份、税额2.7亿元,占到安徽开具给外省总份数的50%以上,进一步密切了安徽与长三角地区的经济联系。此外,“营改增”促进了国际国内两个市场对接。“营改增”对试点企业提供的交通运输、研发和设计服务实行零税率,实现了与国际通行税制的接轨,使国内服务业企业与国外企业处于更加平等的竞争地位,既有效地提高了服务出口企业的国际竞争力,也增强了企业参与全球资源配置的能力。在全球经济低迷的情况下,上海市去年全年新认定跨国公司地区总部50多家,投资性公司25家,研发中心17家,实际利用外资逆势上扬,增长20.5%。

企业税负减轻,促进了服务业的发展。无论是试点行业和企业还是购买服务的制造业,相关税负都由此而减轻。试点的一般纳税人中,85%的研发技术和有形动产租赁服务、75%的信息技术和鉴证咨询服务、70%的文化创意服务业纳税人税负均有不同程度下降;加工制造业等原增值税一般纳税人因外购交通运输劳务抵扣增加和部分现代服务业劳务纳入抵扣,税负也普遍降低。据统计,2012年“营改增”试点地区共为企业直接减税426.3亿元,整体减税面超过90%。尤其是试点的小规模纳税人大多由原实行5%的营业税税率降为适用3%的增值税征收率,且以不含税销售额为计税依据,税负下降幅度超过40%。同时,“营改增”成为改善经济结构的一剂良方。实施“营改增”后,相关地区二、三产业增值税抵扣链条逐渐打通,服务业将迎来加快发展的有利税制环境。上海2012年服务业实现了10%以上的快速增长,湖北试点一个月全省就新增试点纳税人3952户,其中增加最多的是文化创意服务业,占新增户数的29.8%。

促进了产业和企业转型升级,提高经济竞争力。“营改增”给试点企业提供了一次“脱胎换骨”的契机。受“营改增”驱动,企业纷纷实施“辅业剥离”战略,将研发设计和营销独立出来,以提供更专业化的服务,成为效率更高的创新主体,企业结构也从“橄榄型”转变为“哑铃型”,产业层次从低端走向中高端。另外,“营改增”促使企业加速资产折旧,鼓励了企业的科技创新行为。由于设备采购抵扣增加,改革有力促进了试点企业的设备更新改造。

促进产业分工细化,提高宏观经济效率。为更好地适应税制变化,企业在经营模式、市场营销和生产组织方式等方面做出适应性转变,如交通运输车辆挂靠经营、制造业中的研发与运输服务等,寻求通过专业化协作完成,促进了企业管理升级。很多企业主动从产业链构建、财务管理、合同管理、供应商选择等方面,完善了企业治理机制,内部管理水平明显提高。专业化条件下的协作带来宏观效率的提高,促进产业结构调整,加快经济发展方式转变。

“营改增”面临的挑战

任何改革都是双刃剑。

“营改增”碰到的首要问题就是“营改增”试点对小企业的减税效果非常明显,但由于经营情况、固定资产购置情况有差异,交通运输业内部却出现税负“有升有降”的局面。从税改试点情况看,部分交通运输企业税负不减反增。之前,交通运输业和服务业分别按照3%和5%交营业税。但在实施“营改增”后,试点地区一些提供装卸、运输等服务的物流辅助行业企业的税负却由3%上升到6%。这是因为对运输企业来说,成本主要来自油耗、过路过桥费、人工工资和场地租金。按国家规定,只有油料和修理费能拿到增值税发票,企业可以进行抵扣,而其他费用却不能抵扣。现在,运输司机在全国各地跑,加油后很难取得正式发票,90%以上是机打的小票,由于多数来自非定点加油站,很难取得增值税发票进行抵扣。而油料消耗占运输行业成本的40%,大部分不能抵扣。另外,过路过桥费、仓库租金、人工成本、保险费等均不能抵扣。以上相加,不能抵扣的占总成本的8成以上。虽然目前一些试点地区专门设立了营业税改征增值税改革试点财政专项资金,对税收负担增加的企业给予过渡性财政扶持。但补贴毕竟只是权宜之计,如何通过税制设计切实降低物流业税负是下一步改革中应该考虑的问题。

二是“营改增”触碰到了一个坚硬的现实,改革对1994年财税改革构建的中央与地方基本财政分配框架造成了冲击。随着改革的推进,作为地方主体税种的营业税将被增值税完全取代,而目前增值税中央与地方按75:25分成,“营改增”后分税制财政体制应如何调整成为社会各界高度关注的问题。2011年地方税收收入总额为41106.74亿元,地方营业税收入为13504.44亿元,占地方税收收入的32.85%,近1/3。增值税25%地方分成收入为5989.25亿元,两项合计达到了19493.69亿元,占地方税收收入的47.42%。2011年国内增值税加营业税收入合计为37945.63亿元,营业税全部改征增值税后,如果增值税保持75:25分成比例不变,按照2011年的数据测算,不考虑减税等因素,地方收入为9486.41亿元,减少了1万亿元,占地方税收收入近1/4。面对“营改增”后地方如此大的收入缺口,势必要求分税制财政体制进行相应的调整,这是进一步推进试点必须要解决的重要问题。

三是增值税一税独大问题。2011年国内增值税实现收入24266.64亿元,占全国税收收入的27%,营业税的收入为13678.61亿元,占税收总收入的15.2%。由此可见,增值税“扩围”并取代营业税之后的增值税将占税收总收入的42.2%,若加上进口环节的增值税,这一比率可达50%以上。一税独大,是否合理,值得深入论证。不少专家认为,“块头儿”过大的主体税种将对国家税收的稳定性和安全性构成威胁。由此,“营改增”以后,增值税的进一步改革又将成为课题。

四是现行国地税机构分设的问题需要重新审视。在失去了主体税种以后,地方税务局如何设置,业务范围如何划分等等,都是伴随而来的问题。此问题不光牵扯到数十万人,还涉及到如何借机降低征收成本、纳税成本的问题,不仅不应回避,而且应积极应对,因为这是关系到改革成果能否巩固的根本。

总的来说,“营改增”作为结构性减税的重大举措,对广大中小企业来说确实是一场减轻税负的“及时雨”,而且产生了一系列正面效应。据测算,如果“营改增”全面推开的话,将带动GDP增长0.5%左右,第三产业和生产性服务业增加值占比将分别提高0.3%和0.2%,高能耗行业增加值占比降低0.4%;拉动居民消费增长约1.1%,社会投资增长约0.2%,出口增长约0.7%。全面推开“营改增”将产生更大的经济效益和社会效益。鉴于已进行改革试点的12个省市在经济总量、产业结构、区域分布等方面已具有较强的代表性,改革试点积累了丰富的经验,制度设计更加完善,工作机制更加协调,改革氛围更加有利,因此,全面实施扩大试点的条件已具备;同时,因局部地区试点导致的政策差异和征管风险等问题,以及试点地区和非试点地区的税制不公平和“洼地效应”,都需要尽快通过扩大和深化改革加以解决。所以要在总结经验、完善税制的基础上,将“营改增”逐步扩大试点地区和行业范围,力争“十二五”期间推广到全国。财

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号