英国经济学家马歇尔在《经济学原理》中讨论了这样一种现象:土豆是一种低档商品,当经济衰退时,消费者变穷了,收入减少使消费者少买肉而多买土豆。危机越严重,这种效应越明显。于是在经济学上将这一现象称为“土豆效应”,又称“土豆悖律”,指在经济不景气时期,消费者舍弃高端产品而转向中低端产品,并导致对后者的需求上升,进而导致价格低廉的中低端产品销售的增长。

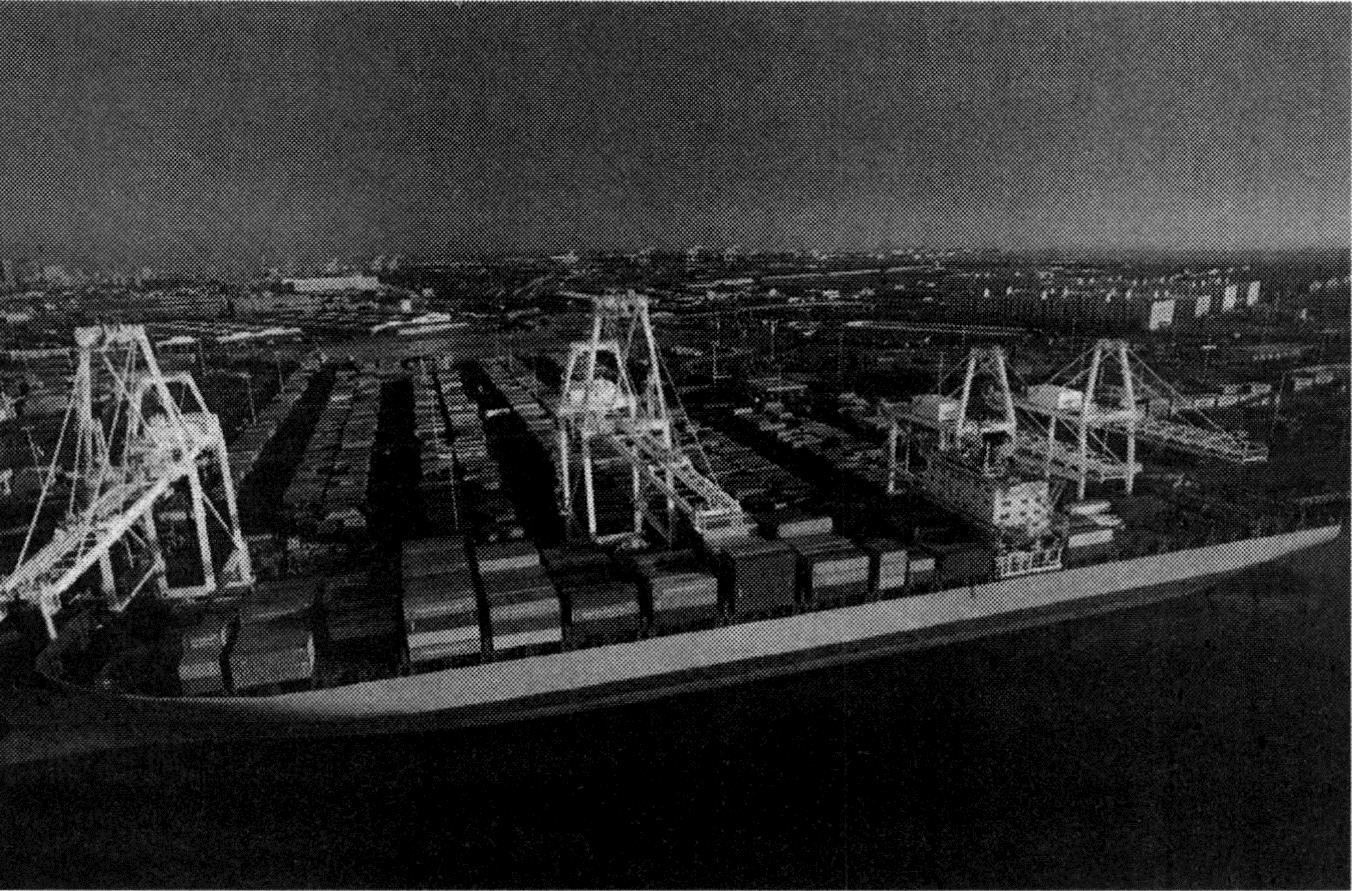

2009年以来,尽管金融危机的阴影尚未散去,但我国出口贸易中出现了明显的“土豆效应”。今年前五个月我国外贸出口显现出一些亮点:我国具有较强市场竞争优势的劳动密集型产品的出口形势优于整体出口,表现良好,主要集中在玩具、家具、纺织、服装、制鞋和电子元器件等劳动密集型企业。这一方面表明我国出口产品仍然具有强大的国际竞争力,强大的“中国制造”的韧性仍然不可摧毁;另一方面也说明在严峻的外贸形势下,生产经营企业仍存在着很多商机。外贸企业如果能够顺势而为、灵活应对,完全能够把损失降到最低甚至还能做到逆势上扬。相关数据表明,我国出口相对于其他高档商品的生产国而言,下降幅度和受到的冲击要小得多。这些现象的背后都揭示出一些值得深思的问题。

一是经营理念需根据消费结构的变化而做出调整。金融危机并没有改变人们对生活必需品的需求,关键是消费结构产生了改变。国内市场也是如此,国际金融危机的蔓延使消费信心下挫,一些居民减少了消费弹性大的商品消费(如奢侈品、高档品),而对消费刚性大的食品、日用品的影响相对有限。在价格稳定的情况下,刚性消费品每年的增长是比较稳定的,家电和通讯产品市场饱和度已经较高,消费增长主要依靠产品的更新换代;在价格趋于下降的情况下,消费者会加快汽车、家电等产品的更新速度,增加一定的购买量。从另一角度可以看到,廉价产品供应商在销售额增长方面会成为赢家,分得更大的市场份额,这对质优、价廉、物美的中国产品是一个发展的好机会。因此,在日趋激烈的市场竞争中,生产经营者需要根据消费结构的变化而随时调整经营策略。要重视市场细分,进行消费品市场的合理定位,满足居民多层次的需求。要从城乡居民的收入环境及消费环境出发,研究农村市场、城市市场及城市中不同收入群体的消费需求,针对高、中、低不同收入消费群体的需求进行市场细分,整合市场资源,进行商品和服务的特色化经营,逐步改变消费品市场结构性过剩与结构性短缺并存的现状。

二是进一步保持或提升我国劳动密集型产品的竞争力尤为重要。经过

近20年的快速发展,我国的劳动密集型产品质量已经显著提高,在同类产品中性价比高,颇具竞争力。除传统的欧洲、北美、亚洲市场外,相关的出口企业目前正积极开拓新的市场,中东市场可能成为未来增长的一个亮点。事实上,在金融危机没有消退的情况下,我国产品出口在全球范围内的市场空间仍有很大潜力。一是性价比提高提升我国产品的外部吸引力。劳动密集型出口企业订单保持增长的主要原因是,金融危机下国外客户对其产品的需求下降幅度没有预期大,由于物美价廉,订单反而出现小幅增长。如受益于输美纺织品配额的取消,我国一些热门类别服装产品出口攀升,再次验证了我国纺织品质优价廉的强劲竞争优势。二是出口企业成本由于原材料价格下降有所降低。部分出口企业的生产成本由于原材料价格的下降已经有所降低。例如浙江许多出口企业的木材原料来自于俄罗斯,由于俄罗斯货币贬值,同样的原材料价格已经下降10%,而人工成本目前基本不变且呈下降趋势。成本的降低也在一定程度上弥补了国外需求的不足给企业盈利带来的影响。

三是外贸企业可考虑在“土豆效应”中寻找调整生产经营结构的机会。基于国际贸易的现状、“中国制造”特征及政策导向,出口企业一方面可充分运用“土豆效应”原理积极在全球范围内开辟新的市场,另一方面积极响应国家政策导向,在实现增加出口达到保增长目标的同时更应该注意结构调整以及提升产品附加值,不能仅仅为了增加出口而出口。进入下半年,外贸形势可能更加复杂严峻。外需萎缩,国际贸易低迷;贸易保护主义抬头,贸易摩擦步入高发期,金融危机导致一些国家和地区纷纷采取提高关税、禁止或限制进口等保护措施,开拓市场难度增大。在国际贸易日益严峻复杂之时,出口企业有必要灵活应对,根据“中国制造”的特点,充分利用“土豆效应”,加强结构调整,提高出口份额。

责任编辑 周多多

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号