于会

编者按:五十年代初,工商税收会计制度曾规定分别从征纳和征解两方面进行核算。以后,鉴于大部分国营企业实行“三自纳税”办法(即企业自行核税,自行填开缴款书,自行到银行交纳税款),乃逐步简化了征纳核算方法。本文所讲的意见,可供做税收会计工作的同志研究参考。

会计的职能是“反映”和“监督”,它是反映和监督经济活动过程的工具。税收会计的职能,也是“反映”和“监督”。它要反映的,是税款的收入过程以及贯彻执行税收政策,依法办事,依率计征的情况;它要监督的,是税款是否及时足额入库,退库手续是否严格,国家税款、票证是否安全等等。从核算内容看,税收会计是从征纳和征解两个方面进行核算的。税收征纳会计核算反映征收机关和纳税人之间的征纳过程;税收征解会计核算反映征收机关通过银行的征解过程。它们是两个独立的核算程序。在五十年代初期,这两部分核算中的指标既有区别,也有联系。在帐务上,征纳会计核算中各指标间的关系是:

应征数-已交数-未交数=欠税数

(注:未交数要指尚未超过规定限期的税款)

征解会计核算中各指标间的关系是:

征收数-解交数-退税数-提取款项=结存数

在这里,征纳会计核算中的已交数和征解会计核算中的征收数是相等的,充分表现这两部分核算的密切联系,可起对照检查作用。

后来,征纳会计核算发生了变化,在帐务上,征纳会计核算变成只反映欠税数的增减变化情况了。所用指标及其相互间的关系是:

滞纳欠税发生数-已交数-减销数=欠税余额

这样的改变,就把征纳会计和征解会计所用指标的联系性掐断了,在帐务上,各自形成了两个独立的指标体系。征纳会计中的已交数,已不再同征解会计中的征收数相等,失去了对照检查的作用。我并不是主张恢复原来征纳会计的做法,而是认为“滞纳欠税”的概念不明确,并且感到这种征纳会计在核算上只反映了月终欠税余额,没有反映滞纳数,不便于考核征管工作,不能发挥征纳会计核算及时监督和及时促进加强征管工作的作用。在年终评比检查时,还要翻阅过去的征收凭证,统计滞纳户次。

滞纳和欠税是两种不同的行为,滞纳是指税款逾期的迟交行为,欠税是指税款逾期未交的行为,不能把这两种不同的行为,用一个“滞纳欠税”指数来表示。为了使征纳会计核算既能掌握欠税数,也能掌握滞纳数的要求,我认为征纳会计核算的指标及其在帐务上的关系应是:

欠税发生数-欠税已交数-欠税减销数=欠税余额

在这里,“欠税已交数”实际上就是“滞纳税款”;欠税已交数在帐簿上所记载的户次,就是“滞纳户次”。但是,要做到这一点,还要搞好相应的帐簿设置和记帐方法,加强滞纳、欠税的考核。

在记帐时,应当按日根据发生的征纳会计事项、凭证及时记帐和结算。对自办纳税企业的滞纳税款,如果征收人员未及时填写缴款书,将存根联报送税收会计入帐,应将这部分滞纳税款补登帐,这样才能反映滞纳和欠税的全貌,发挥帐簿的作用。

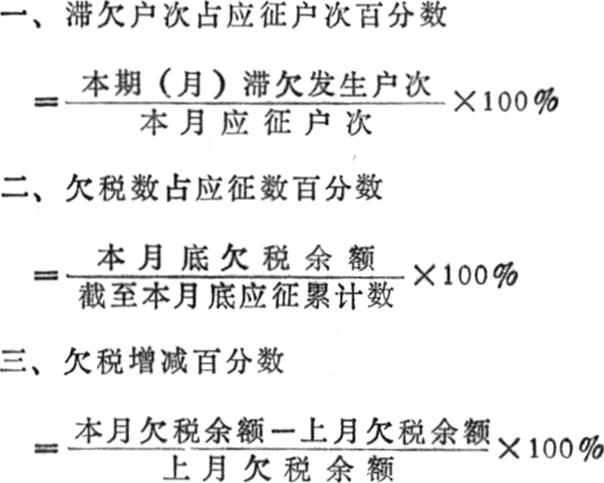

在加强滞纳和欠税的考核上,应按期(月)考核滞纳欠税户次占应征户次的百分数;欠税数占应征数的百分数;欠税增减百分数。这三个指标的计算公式是:

上式中的应征累计数=累计征收数+本月底欠税余额。在考核欠税金额时,应征数可包括自收和代征的屠宰税。在考核滞纳户次时,自收和代征的屠宰税户次不应包括在应征户次内。

总起来说.我认为征纳会计核算,是税收会计核算的一个重要组成部分,必须严格按照会计核算的程序、方法和要求进行,及时地、无错无漏地掌握应征税款和滞纳、欠税情况,促进税款及时足额入库,充分发挥税收会计的职能作用。

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号