当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1997年第02期 > 中国财政1997年第02期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1997年第02期 > 中国财政1997年第02期文章 > 正文旅游扶贫新篇章

时间:2020-05-03 作者:杨志 李旭

[大]

[中]

[小]

摘要:

贵州是一个自然资源丰富、少数民族聚居的省份,由于自然和历史等方面的原因,长期处于贫困状态。目前在全省3500万人口中有贫困人口800万,约占全国贫困人口的1/8,其中人均年纯收入不到200元的极贫人口392万,集中连片的国家级贫困县48个。因此,扶贫是贵州的一项重要任务。

树立“旅游扶贫”新观念

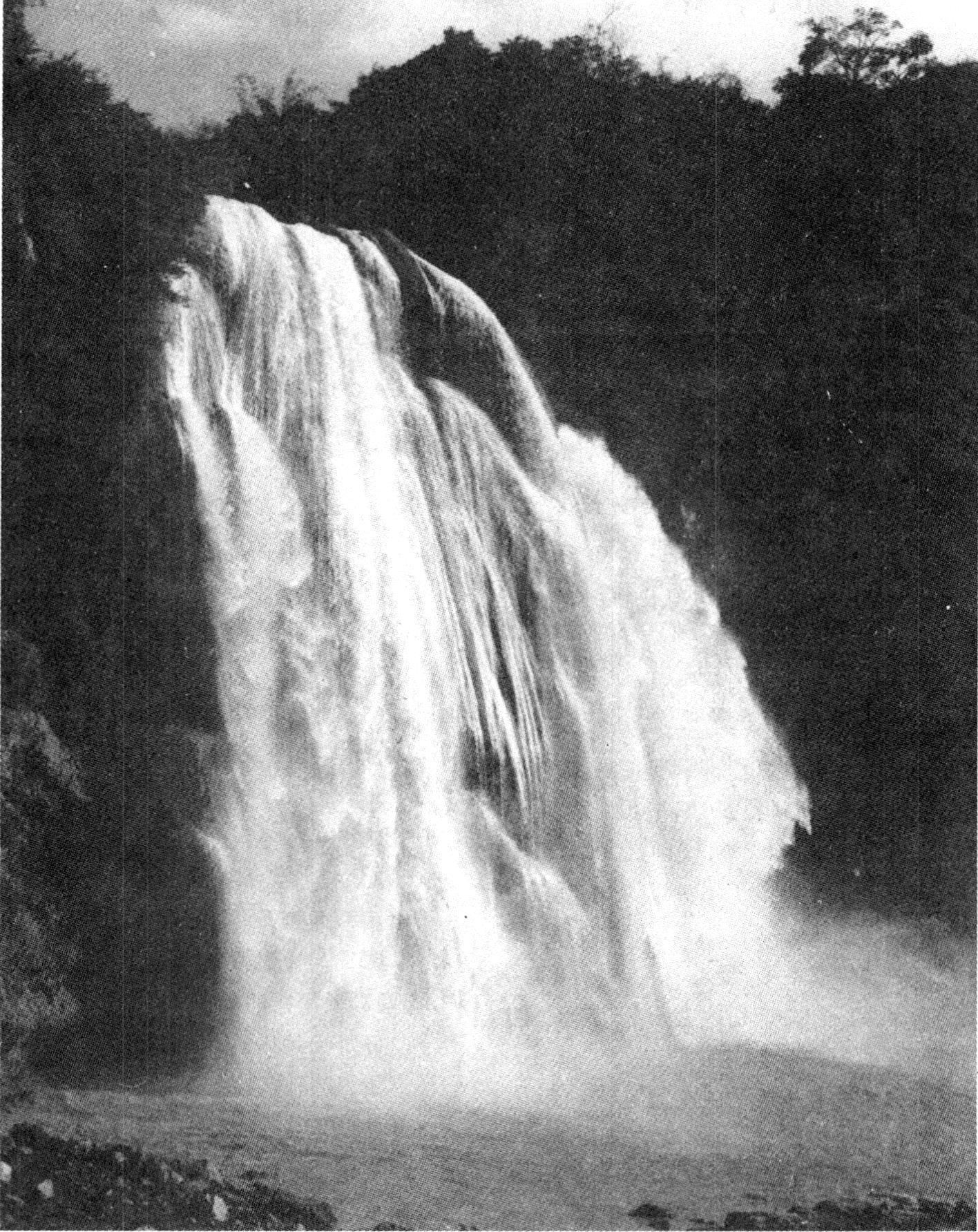

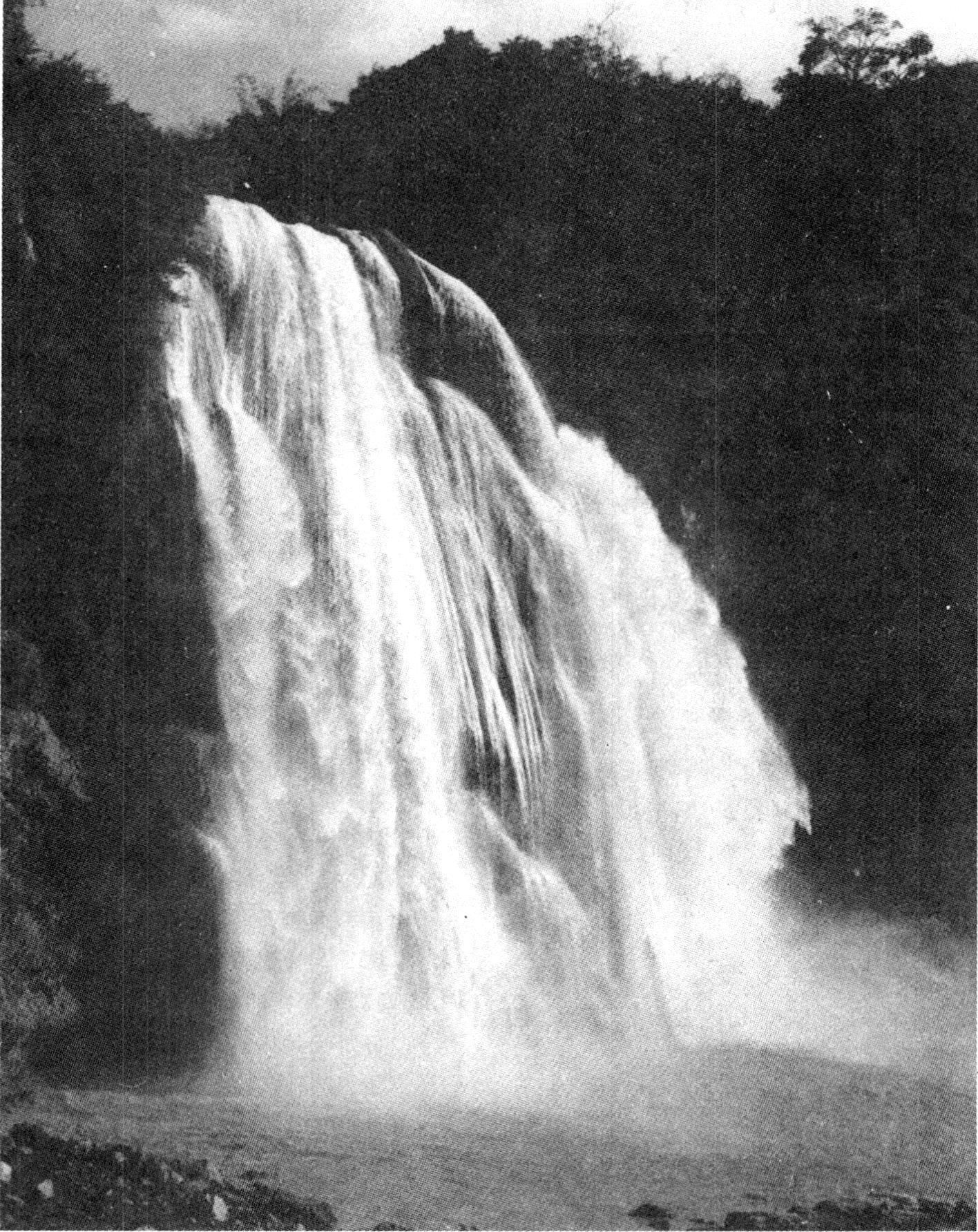

从自然条件来看,贵州省土地资源以山地、丘陵为主,山地面积占土地面积的87%,耕地面积2762万亩,仅占全省土地面积的10.5%,而贫困地区的耕地数量更少,条件更差。再加上人口素质差,交通运力弱,生产力水平低下等因素,严重制约了工农业的发展。但贫困地区也具有其独特的资源优势。首先,贫困地区有着丰富的自然旅游资源。贵州省是世界上喀斯特岩溶地貌发育最典型、面积最大的地区之一,这一特殊的地貌,造就和形成了众多的高品位的旅游资源,而这些资源大多分布在深山、石山和少数民族聚居的贫困地区,如:镇宁、关岭两县境内有我国著名的黄果树瀑布群;威宁县有被称为“贵州高原明珠”的天然淡水湖草海;织金县有被誉为“世界奇观”的织金打鸡洞...

贵州是一个自然资源丰富、少数民族聚居的省份,由于自然和历史等方面的原因,长期处于贫困状态。目前在全省3500万人口中有贫困人口800万,约占全国贫困人口的1/8,其中人均年纯收入不到200元的极贫人口392万,集中连片的国家级贫困县48个。因此,扶贫是贵州的一项重要任务。

树立“旅游扶贫”新观念

从自然条件来看,贵州省土地资源以山地、丘陵为主,山地面积占土地面积的87%,耕地面积2762万亩,仅占全省土地面积的10.5%,而贫困地区的耕地数量更少,条件更差。再加上人口素质差,交通运力弱,生产力水平低下等因素,严重制约了工农业的发展。但贫困地区也具有其独特的资源优势。首先,贫困地区有着丰富的自然旅游资源。贵州省是世界上喀斯特岩溶地貌发育最典型、面积最大的地区之一,这一特殊的地貌,造就和形成了众多的高品位的旅游资源,而这些资源大多分布在深山、石山和少数民族聚居的贫困地区,如:镇宁、关岭两县境内有我国著名的黄果树瀑布群;威宁县有被称为“贵州高原明珠”的天然淡水湖草海;织金县有被誉为“世界奇观”的织金打鸡洞;荔波县有世界同纬度地带罕见的亚热带喀斯特原生森林及小七孔景区等等。其次,贵州省贫困地区往往是民族地区,全省有34个少数民族贫困县,占48个贫困县总数的73%,这些地区都有着浓郁、独特的民俗风情。比较重要的民族节日有苗族的“四月八”、“芦笙会”;布依族的“歌会”、“三月三”;侗族的“社节”、“侗年”;土家族的“过赶年”;彝族的“火把节”等等。如何把资源优势转变为经济优势是帮助贫困地区脱贫致富的关键。

针对这种情况,从1991年起,贵州省财政部门配合有关部门,结合扶贫工作进行了认真研究,逐步形成了把旅游资源开发与扶贫结合起来,开展旅游扶贫的观念,正式把“以旅游促进对外开放,以旅游促进脱贫致富”作为全省财政和旅游工作的指导思想和战略措施,加大对旅游的投入和政策上的扶持。在财政十分困难的情况下,省财政每年从新增财力中安排不低于300万元的资金用于支持旅游发展。在“八五”期间,财政无偿投入的旅游建设资金近4000万元,有偿使用的周转金约2500万元,同时对旅游企业上缴的企业所得税实行先征后退,全部返还用于支持旅游企业的发展。今年省政府又出台了多方筹集旅游资金的办法,省财政继续将旅游企业的所得税全部返还,预计每年将筹集到800—1000万元的资金,专项用于对旅游业的投入。

通过这些年的努力,贵州省的旅游业有了长足的发展,目前拥有国家级风景名胜区8个,省级风景名胜24处,初步形成了以黄果树、龙宫、织金洞为主的西线旅游区和以小七孔风景区、民族风情为主的东线旅游区。“八五”期间,贵州省国际旅游高速增长,接待海外旅游者人数从“七五”末期1990年的2.4万人次增加到1995年的13.65万人次,创汇从180.9万美元增长到2897.9万美元,年均增长率分别为38.16%和75.23%,五年间累计接待海外旅游者47.4万人次,创汇7050.5万美元,分别较“七五”增长4.02倍和8.83倍;国内旅游也得到了迅速的发展,五年累计接待国内旅游者7154.37万人次,收入21.2亿元,分别为“七五”的3.9倍和21倍,年均增长率分别达29.1%和71%。

开发一景,富民一方

“旅游扶贫”的观念形成后,贵州省财政部门有意识地选择了一批旅游资源较为丰富、市场前景好、交通相对便利的贫困地区实施“旅游扶贫”,帮助和扶持这些地区开发旅游资源、发展旅游业。据不完全统计,近年来在25个少数民族县建起的50余个民族风情点,已使3万多农户脱贫致富。

——天河潭景区,是1990年开工建设,1992年开始试开放的一个新的旅游景点。该景区周围有4村15寨,800多户,5000多人。4村均位于半石山的喀斯特山丘地带,山高水低溶洞多,人均占有耕地仅0.82亩。1992年以前是家家缺钱少粮,60—70%的农户靠贷款买返销粮,部分农户生活还得靠民政救济。随着天河潭景区的开发,面貌发生了很大变化,人均年收入从1992年前的200多元增加到1994年的1200多元,96.2%的农户已解决了温饱,60%的农户正朝着小康迈进。

——位于贵州省南大门的国家级贫困县荔波县,1990年国民生产总值仅9000万元,财政收入只有1064万元。1990年以后,随着荔波樟江风景区的开发建设,到1994年,该县的国民生产总值增加到1.85亿元,财政收入增加到2482万元,其中个体工商税收随着大量游客的涌入也从1990年的38万元增加到1994年的650万元。1995年该县旅游企业上缴的税金就突破了300万元。

——位于梵净山东部的江口县,1990年以前全县国内生产总值不到9000万元,主要靠农业、传统工业、交通运输、商业等创收,经济发展缓慢。1990年以后,随着梵净山旅游资源的开发和旅游业的兴起,该县经济发展生机勃勃,呈现出一片兴旺景象。1995年,全县国内生产总值已达到2.85亿元,旅游业生产总值达到了4750万元,占全县国内生产总值的16.67%。尤为可喜的是旅游业的发展不仅增加了地方财政的收入,改善了景区周围群众的生活,还带动了该县交通、商业零售、广播电视、文化娱乐、饮食等行业的发展,带动了乡镇企业的发展。

旅游业的发展,不仅使贫困地区的群众在经济上得到了实惠,还促进了人们思想观念的转变。每年随着数十万中外游客的涌入,现代文明也随之带进了山寨,人们开始注意到了自己的言行举止和村容寨貌,意识到学习科学文化知识和精神文明建设的重要性与紧迫性,富裕起来的村民们捐资办学、投资公益事业的事已屡见不鲜。

旅游扶贫,任重道远

“贵州省扶贫攻坚计划”目标是:“到本世纪末,全省基本实现解决贫困地区绝对贫困问题。1996年—1998年,平均每年要有200万贫困人口越过温饱线,1999年—2000年,平均每年要有100万贫困人口越过温饱线。”这意味着必须在本世纪末的5年内每年解决160万贫困人口的温饱问题。而从1985年到1995年的十年间,扶贫开发的速度是平均每年解决80—90万贫困人口温饱问题。另外,据有关部门测算,要解决贫困人口温饱问题,人均资金投入要达到1500元左右。即使现有的扶贫资金全部直接用于解决温饱,也相差一半的投入。而贫困地区地域偏远,交通不便,科技落后,信息不灵,教育程度差,经济发展水平低则更是扶贫攻坚的难中之难。

为确保实现本省扶贫攻坚计划目标,在抓旅游促扶贫方面,将继续采取有力措施。

第一,加强旅游扶贫的组织领导。旅游扶贫工作不仅仅是财政部门和旅游部门的事情,而是全社会的事情。继续动员全社会的力量,使各级政府部门及社会各阶层人人关心,大家出力,多方筹集资金,在人力、财力、物力等方面加大旅游扶贫的力度,以促进民族地区尽快摆脱贫穷落后的面貌。

第二,把旅游周转金、旅游发展资金等各种有偿、无偿的资金与旅游扶贫工作很好地结合起来。财政、旅游等部门在安排选择项目时,在注意经济效益的前提下,讲究资金使用的社会效益,使旅游发展资金对帮助民族地区人民脱贫致富发挥积极作用。

第三,处理好富民与富县的关系,使旅游扶贫的投入与财源建设相结合,培植新的财政增长点,不断增强各级财政的财力。在群众脱贫致富的基础上,要使各级财政收入有所增长,只有旅游收入占财政收入的比重不断增长,财政实力增强了,才能使各级政府包括财政部门对旅游扶贫更加重视,更加积极,更有能力。

第四,树立协调发展的思想。开发利用贫困地区旅游资源要统筹规划,把扶贫开发与环境保护、生态平衡结合起来,既要重视经济效益,又要重视社会效益和生态效益,使经济、社会、生态协调发展。

(责任编辑 吴春龙)

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号