当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1994年第03期 > 中国财政1994年第03期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1994年第03期 > 中国财政1994年第03期文章 > 正文「价外税」后企业如何合理定价?

时间:2020-05-03 作者:朱振民 谭崇钧

[大]

[中]

[小]

摘要:

以增值税改革为核心的全方位的税制改革已于1994年1月1日开始实施,这是我国向规范化的增值税制和国际惯例迈出的关键性的又一大步,必将为我国各类企业创造一个更加有利于公平竞争、更加有利于对外开放的环境。

新增值税实行后,由于一些企业、单位和个人没有正确理解其“价外”征税的概念,把“价外税”误解为在原销售价格之外,再加收17%的增值税,造成了部分商品销售价格的混乱。同时,也有一部分企业,特别是一部分商业批发企业,由于对定价方法把握不准,还在观望等待,影响了其正常经营活动的开展。因此,有必要向广大纳税人提供一种正确合理的定价方法。

要正确理解“价外税”,应首先了解我国传统的商品定价和会计核算办法。

这次税制改革前,我国商品是这样计价的:“价格=成本费用+税金+利润”,企业核算经营成果时,“利润=销售收入-成本费用-税金”。这样计价,商品价格中含有全部流转税税金。流转税税率的高低、税金的多少就在一定程度上影响着商品的价格,也影响着企业的利润水平。这种税金包含在价格内并影响着价格升降的形式,其税金称之为“价内税”,其价格则称之为“含税价”。

根据国务院新颁布的《中华人民共和国增值税暂行...

以增值税改革为核心的全方位的税制改革已于1994年1月1日开始实施,这是我国向规范化的增值税制和国际惯例迈出的关键性的又一大步,必将为我国各类企业创造一个更加有利于公平竞争、更加有利于对外开放的环境。

新增值税实行后,由于一些企业、单位和个人没有正确理解其“价外”征税的概念,把“价外税”误解为在原销售价格之外,再加收17%的增值税,造成了部分商品销售价格的混乱。同时,也有一部分企业,特别是一部分商业批发企业,由于对定价方法把握不准,还在观望等待,影响了其正常经营活动的开展。因此,有必要向广大纳税人提供一种正确合理的定价方法。

要正确理解“价外税”,应首先了解我国传统的商品定价和会计核算办法。

这次税制改革前,我国商品是这样计价的:“价格=成本费用+税金+利润”,企业核算经营成果时,“利润=销售收入-成本费用-税金”。这样计价,商品价格中含有全部流转税税金。流转税税率的高低、税金的多少就在一定程度上影响着商品的价格,也影响着企业的利润水平。这种税金包含在价格内并影响着价格升降的形式,其税金称之为“价内税”,其价格则称之为“含税价”。

根据国务院新颁布的《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部颁布的条例实施细则的规定,新的增值税计税的销售额不包括收取的销项税额,即实行“价外税”。就是说,新的增值税金不含在商品的价格中。一般地讲,“价外税”就是指增值税税金与商品的价格相分离,是在商品价格之外的存在形式。按照新税法的规定,商品计价方法也相应地发生了变化:“价格=成本费用+利润”。公式里的价格显然已经成为“不含增值税的价格(以下简称“不含税价”均指不含增值税税金的价格)。同时,企业经营成果的核算也发生了变化,“利润=销售收入-成本费用-增值税税金以外的税金”。这样,增值税税率的变化就不会对商品的价格产生影响,也不会影响企业的利润水平。

按照新的计价方法,销售方从购货方收取的款项(也就是以前我们通常所说的“含税价格”)实际上就分离为两个组成部分,一是不含税价,二是增值税税金。用公式表达则为:

收取的款项=不含税价+销项税额

(注:当销售的商品是应纳消费税商品时,公式中的“不含税价”应含有消费税税金)

而前述误解“价外税”的定价方法所收取的款项用公式表示则为:

收取的款项=含税价+销项税额

这里不难看出两个公式的差异很大,前一个是“不含税价”,后一个是“含税价”。后一个公式中收取的款项重复两次计算了销项税额,如此定价,势必会推动物价上涨。

那么,实行新增值税后,销售价格和应收取的款项应如何确定呢?这里,向大家介绍一个简单的方法。为了有助于说明问题,我们把非税制因素对价格的影响抽象掉,只讨论这次增值税改革本身对价格的影响。

首先,由于这次增值税改革,从总体上保持了原有的税收规模和总体负担水平。我们先假定商品生产、流通各个环节之间的税负也未发生变化,则:1816

销项税额=不含税价×增值税税率

收取的款项=不含税价+销项税额

应交增值税=销项税额-进项税额

【例如】某件商品原进价为100元,售价为117元,则改革后:

不含税价=117÷(1+17%)=100(元)

销项税额=100×17%=17(元)

收取的款项=100+17=117(元)

应交增值税=17-100÷(1+17%)×17%=2.47(元)

由此可见,改革后收取的款项与原售价相等,应交税金不是原售价的17%。因此,“价内税”改“价外税”本身不应引起市场价格的变动。

第二,这次改革是在原来对产品生产和经营实行多档税率和不同的征收方法,实际税收负担水平有很大差异的基础上进行的结构性调整,改革后,在绝大多数商品基本保持原税负或税负略有下降的同时,也有个别商品税负略有上升。

增值税的原理是对商品的增值额征税,对某些增值水平和利润水平较高、原来税负较低的企业和商品,通过增值税改革增加一些税负、调整其利润水平是正常的,也是增值税公平税负、合理负担优点的体现,对这种情况,主要应由企业自行消化税负增加的部分。

对另外一些主要由于税率变化、征收方法改变等政策调整原因致使税负增加较多的企业和商品,其增加的税负有一部分要在商品之间、生产和流通各个环节之间,形成一定的税收负担转移。降低税负的商品和环节要吸纳一部分提高税负的商品和环节转移过来的税负,以既保证纳税人普遍具有负担能力,又使得最终消费品价格基本稳定。这种税收负担转移是通过价格的变动实现的。

下面,我们以商品批发和商品零售为例,具体说明一下这个问题。

这次改革中,商品批发环节税负略有上升,商品零售环节税负则有较大的下降,两者的总体税负水平也是下降的。因此,商品批发环节的税负向商品零售环节转移一部分是可能的。

将税负转移因素考虑进来后,商品批发环节和商品零售环节的定价方法如下:

不含税价=不含税进价+原目标毛利

(注:对1993年底以前的存货,不含税进价为原进价×(1-扣除率);对1994年的进货不含税进价则为不含增值税的进价。)

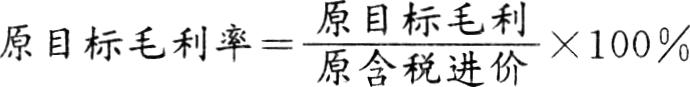

原目标毛利=原进销差价-原营业税或=不含税进价×(原目标毛利率×117%)

销项税额=不含税价×增值税税率

收取的款项=不含税价+销项税额

应交增值税=销项税额-进项税额

下面,以商品批发和商品零售企业经营某件商品为例加以说明。

某批发企业经营的某商品原进价117元,原售价为128.70元,原营业税为(128.70-117)×10%=1.17元。新进价为100元,垫支增值税(进项税额)17元,共支付117元。则:

原目标毛利=(128.70-117)-1.17=10.53(元)

不含税价=100+10.53=110.53(元)

销项税额=110.53×17%=18.79(元)

收取的款项=110.53+18.79=129.32(元)

应交增值税=18.79-17=1.79(元)

以上情况说明,该企业经营的该商品改征增值税后,比原营业税应多交税金0.62元(1.79-1.17),通过税收负担转移,转移价格0.62元(129.32-128.70),保持了原经营该商品的目标毛利10.53元不变。

对接受该商品的零售企业,情况如下:

某接受该商品的零售企业,经营该商品原进价128.70元,原售价148元,原营业税(148×5%)=7.40元。新进价110.53元,垫支增值税(进项税额)18.79元,共支付129.32元,多支付了0.62元。则:

原目标毛利=(148-128.70)-7.40=11.90(元)

不含税价=110.53+11.90=122.43(元)

销项税额=122.43×17%=20.81(元)

收取的款项=122.43+20.81=143.24(元)

应交增值税=20.81-18.79=2.02(元)

若保持原零售价格148元不变,则:

不含税价=148÷(1+17%)=126.50

销项税额=126.50×17%=21.50(元)

应交增值税=21.50-18.79=2.71(元)

以上情况说明,商品零售企业经营该商品,由于零售环节税负下降较多,在吸纳了批发企业转移下来的税负后,价格定到低于原售价4.76元(148-143.24)的水平,就可以实现改革前所达到的目标毛利,并且其应交税金比改革前减少5.38元(7.40-2.02);若保持原零售价格不变的话,商品零售企业在吸纳了批发企业转移下来的税负后,其应交税金比改革前减少4.69元(7.40-2.71),目标毛利为15.97元(148-129.32-2.71),比原目标毛利多4.07元(15.97-11.90),从这次改革中得到了较多的好处。因此,商品零售企业有能力,也有义务从改革的全局出发,在保持零售物价稳定的前提下,吸纳商品生产、批发等环节由于税负提高而转移下来的部分税收负担,以保证这次增值税改革的顺利进行。同样道理,这次改革中税负降低的工业企业和工业产品,也应吸纳税负上升企业和产品的一部分税收负担。并且它们吸纳税负转移的方式既有以高于改革前的价格购进上一环节的货物,又有以低于改革前的价格销售产品两种方式,因而更加灵活。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号