当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2005年第08期 > 中国财政2005年第08期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2005年第08期 > 中国财政2005年第08期文章 > 正文烽火岁月的记忆——访抗日女战士赵昭

时间:2020-04-24 作者:许雅丽 本刊记者

[大]

[中]

[小]

摘要:

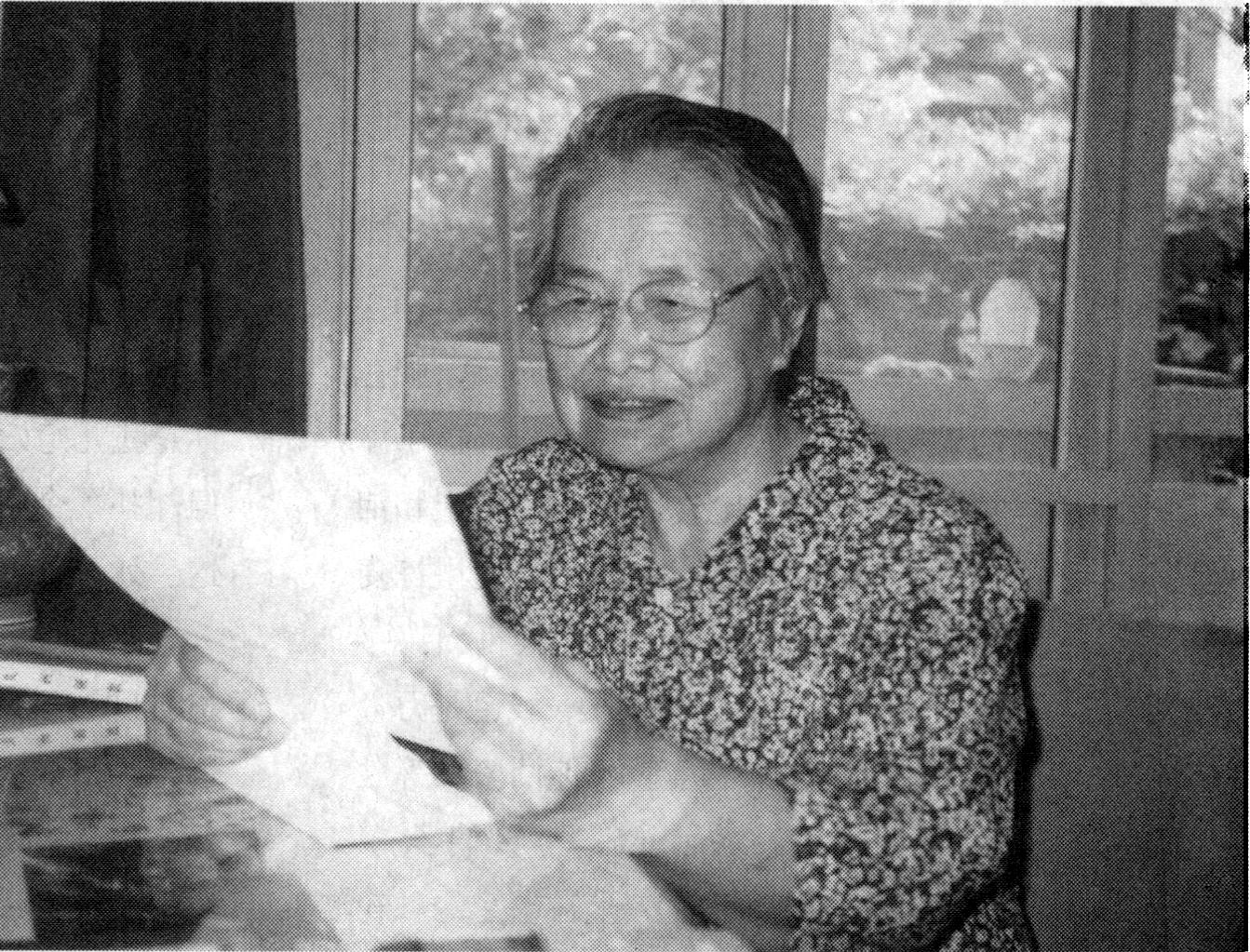

她是一位普通的老人,但她却亲历了抗日战争的风云岁月;她是一位慈祥的母亲,但在残酷的战争中她却两次与亲生骨肉分离,20年后才母女团聚;她又是一位杰出的女性,凭着自己的才华和智慧成长为新中国财税史上第一批女干部。

这位刚毅、坚强的老人就是赵昭,新中国第一任财政部税务总局女领导,一位亲历抗日烽火岁月的抗日女战士。

6月21日,木樨地22号楼。走进赵昭老人的家,老人第一句话就告诉我:为了纪念抗日战争胜利60周年,我特意画了两幅画,一幅被一名老教授要走了,这一幅我刚刚挂上还不到5分钟,你们就来了。

她指着客厅西侧墙正中挂着的一幅山水画讲述了它的寓意:在青山翠柏当中,那鲜红的太阳象征毛泽东;那一排排窑洞象征着指引抗日战争胜利的《论持久战》在这里诞生;那高耸入云的宝塔象征着人们心中的圣地延安;那流入远方的延河水象征着我们的路越走越宽广。宝塔、延河、窑洞,凝聚着这位抗战老战士的一往深情。赵昭老人说,我花了两天时间创作了“窑洞灯火,照亮中国”这幅画,就是为了纪念抗日战争和世界反法西斯战争胜利60周年。

“是战争和困苦磨炼了我。”老人说。

赵昭17岁参加八路军,18岁加入中国共产党。在八年抗...

她是一位普通的老人,但她却亲历了抗日战争的风云岁月;她是一位慈祥的母亲,但在残酷的战争中她却两次与亲生骨肉分离,20年后才母女团聚;她又是一位杰出的女性,凭着自己的才华和智慧成长为新中国财税史上第一批女干部。

这位刚毅、坚强的老人就是赵昭,新中国第一任财政部税务总局女领导,一位亲历抗日烽火岁月的抗日女战士。

6月21日,木樨地22号楼。走进赵昭老人的家,老人第一句话就告诉我:为了纪念抗日战争胜利60周年,我特意画了两幅画,一幅被一名老教授要走了,这一幅我刚刚挂上还不到5分钟,你们就来了。

她指着客厅西侧墙正中挂着的一幅山水画讲述了它的寓意:在青山翠柏当中,那鲜红的太阳象征毛泽东;那一排排窑洞象征着指引抗日战争胜利的《论持久战》在这里诞生;那高耸入云的宝塔象征着人们心中的圣地延安;那流入远方的延河水象征着我们的路越走越宽广。宝塔、延河、窑洞,凝聚着这位抗战老战士的一往深情。赵昭老人说,我花了两天时间创作了“窑洞灯火,照亮中国”这幅画,就是为了纪念抗日战争和世界反法西斯战争胜利60周年。

“是战争和困苦磨炼了我。”老人说。

赵昭17岁参加八路军,18岁加入中国共产党。在八年抗战期间,一直在冀鲁豫解放区坚持斗争。1945年抗战胜利后不久又赴东北建立革命根据地,任吉林省吉北地区税务局副局长,1948年任吉林省税务局副局长,1954年任中央直属市沈阳市税务局局长、党组书记、辽宁省财政厅厅长,1980年调任财政部税务总局副局长,1985年离休。说起抗日,现已85岁高龄的老人思绪一下子又回到了67年前:

1937年抗日战争爆发,年青的赵昭就参加了当地的抗日宣传活动。1938年6月,一大批爱国青年响应共产党“到敌人后方去,为保卫祖国而战”的号召,纷纷报名参加八路军。年仅17岁的赵昭和同窗好友王运冲破家庭阻挠,背着父母从家乡河北徒步到离家180里的山东聊城参加中共鲁西特委主办的政干校学习,从此,踏上了抗日的征途。

政干校结业后,赵昭被分配到先遣纵队做政治工作,配合主力军开展游击战争,建立敌后抗日根据地,后编入主力军。1940年,我们党为建立抗日政权和发展抗日根据地,决定从部队调一批知识分子到地方,赵昭奉命前往鲁西。

回忆起当年的情景,赵昭说,我们在农村建立抗日政权,给村干部讲课,大树下就是课堂,双膝就是课桌,笔和本都是自制的;我们在那里发展党员,建立党支部,开展党的工作;建立农会、妇救会等群众组织。由于敌人频繁“扫荡”,为了不暴露目标,不管刮风下雨还是漫天大雪,一声令下我们就出发,有时一夜转移好几个地方,走百八十里路。那种生活和战争的艰难困苦是常人难以想象的。尤其是女同志,没有毛巾,没有肥皂和其他卫生用品,生活就更困难。说起来你也许无法相信,抗战八年,我们没有痛痛快快地洗过一次澡,身上、头上都长满了虱子。可大家没人喊苦,没有人退缩,想的就是早日把日本鬼子赶出中国去。

赵昭说:“这就是中国人民的抗战精神,更是不屈不挠的民族精神。”

1943的阴历5月,是赵昭永远也无法忘记的人生经历。那时赵昭临近分娩,无法继续行军,在党组织的安排下,她到离敌人据点仅8华里的一个乡村(敌占区)生孩子。为了她的安全,房东大嫂白天把她锁在屋里,晚上锁上院门才偷偷让她到院子里透一透风。

60多年了,有一种声音,至今还清晰地萦绕在赵昭的脑子里。一天夜里,本来就不敢睡实的赵昭忽听到院墙外有人对着窗子细声喊叫:“你安心生孩子,少文还活着,你们一定要母子平安!”听着不知道是哪里送来的口信,赵昭的眼泪唰地就下来了。“少文”是她的丈夫,当时在八分区张秋县当县长,由于战争激烈,夫妻二人经常生死不明。赵昭在最黑暗最艰难的时侯,得到丈夫还活着的消息,顿时增添了巨大的信心。第七天,在这家房东的屋地上,赵昭靠着一块小土坯艰难地生下了她的第一个孩子,取名安平。她希望女儿永远平平安安。

孩子刚生下,赵昭还没有来得及多看两眼,房东大嫂赶紧用赵昭的破布衫把孩子包起来,转移到一个贫苦的农民家里,并嘱咐他们,一定要严守秘密,保护好八路军的孩子。产后才十几天,身体还很虚弱的赵昭,要回部队了,行前去看望日夜惦记的女儿安平,这时孩子已经转移到20里外的另一个村子。地下党的同志找来牛车,赵昭打扮成当地妇女走娘家的模样去和孩子告别。这一家更穷苦,孩子没有衣服穿,躺在一个破布缝制的口袋里,里面装了半袋沙土,孩子浑身泥土屎尿,嗓子都哭哑了。赵昭看到满脸泥土和泪水的孩子还活着,又难过又激动。大嫂刚从地里拣麦穗回来,一见赵昭,觉得对不起她,赵昭含着眼泪说:“大嫂,你不顾个人安危,收养我的孩子,我已是万分感激。我明天就要回那边去了,暂时不能回来,等胜利后,我再来看你和孩子,我永远也忘不了你们。”第二天,赵昭在地下党的安排下,化装坐在老乡的独轮车上,惊险地穿过敌人据点,走出了敌占区。

1945年抗战胜利了,但革命并没有结束。赵昭才两岁的女儿安平还没有来得及回到父母身边享受亲生父母的慈爱,就又被送进了根据地的保育院,因为赵昭又奉命奔赴东北建立革命根据地。亲生骨肉再次分离。直到1963年,在河北省委的帮助下,赵昭才找到了留在根据地的女儿安平。这时安平已经20岁。原来,根据地的保育院在疏散撤退途中,安平失散,几经周折,已身患重病,被安平县曹辽村党支部收留。眼看孩子就要不行了,年近半百的老党员张秋菊老妈妈把安平抱回了家。她说:“咱虽然不知道这孩子的父母是谁,家住哪里,可孩子是咱八路军的后代呀!如果这孩子死在咱村,咱们对得起为咱穷人卖命的共产党八路军吗?”张妈妈为了给安平治病,把家里能卖的东西都卖光了,最后连房上的瓦片都揭下来变卖了。安平得救了。赵昭说,政府每月要给张妈妈补贴40斤小米,张妈妈坚决不要,18年的抚养,她没要政府的一分钱报酬。

每当想起这一切,她都感慨万千:没有中国老百姓的支持,就没有我们抗日战争的胜利。为了报答张妈妈的养育之恩,赵昭没有让女儿安平回到自己身边,直到把张妈妈养老送终,安平依然没有离开养育她的革命老区。

从战争中的艰难困苦,说到人民群众对八路军的鱼水情深,赵昭的泪水一次次打湿了眼睛。

那是1940年,化装成老百姓的八路军正在镇长家秘密集合,忽然有人来报:“敌人发现了。”他们迅速撤离。正当赵昭从另一胡同撤离时,迎面撞上了伪军正朝她走来,她赶紧拐进了一户人家,这位大妈问她:“你是八路军?”赵昭说:“是。”大妈知道她跑不了了,说:“孩子,快上炕!盖上被子,别说话!记住,你是我儿媳妇!”不一会,伪军果然直奔镇长家搜查,但却扑了个空。赵昭和战友们在老乡的掩护下躲过了这生死一关。

赵昭说,抗战时期,老百姓冒着生命危险舍身掩护抗日干部,八路军冲锋在前保护群众,这样的事,这样的情景,随处可见。她记得最清楚的是1943年10月12日,抗日战争进入最艰难的阶段。那天,敌人又对郓城进行大扫荡,叫“十一二”大扫荡。她说,那时我是县妇救会主任,战友梁洪涛是副主任。我们分头带领一个小分队,组织群众撤退,自己作掩护。我还没来得及撤走,敌人就包围了村子。危急关头,一位姓葛的大妈把我拉到她家说:“记住,你就是我刚买来的弟媳妇。”一会儿,敌人挨家挨户搜查,问谁是共产党八路军,葛大妈一口咬定我就是她的弟媳妇!敌人没办法,只好离开了。而这时赵昭的战友梁洪涛在另一个村子掩护群众撤退时,自己却来不及撤退,只好躲到薛河口村的地洞里。敌人占领了这个村。而梁洪涛在地洞里藏了4天。日本鬼子撤退后,老乡把她抬出来时,她已经吐血并得了肠炎,牺牲时年仅22岁。

回想起在战争中牺牲的那些战友,赵昭心里万分难过:“为了我们的今天,在战争中牺牲了的烈士何止千万!和我一起参军的同窗好友王运,一家3口也牺牲在了黄土高原,他们都没有看到中国人民胜利的那一天!”

从历史的回忆中回到现实,赵昭激动地说:“我们能活着已经是很幸运了。”“没有共产党和人民群众的浴血奋战和牺牲,就没有抗日战争的胜利,也就没有我们今天的和平与幸福。”

赵昭希望我们纪念抗战,就是要记住这段历史,更加珍惜我们今天的和平与幸福,发扬中华民族不屈的精神,把我们的国家建设得更加强大。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号