主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

中国财政 | 刘国荣:谈谈封建社会经制下的财政保障

博物洽闻,茹古涵今,方能博古通今,鉴往知来。从“禹别九州,任土作贡”到“九式经邦”,从“发展生产,保障供给”到“国家治理”“共同富裕”,中国财政史源远流长,与国家发展历程相生相伴,具有独特的价值。回溯与观照中国历史和财政史,对于深刻领悟习近平文化思想、增强历史自信、文化自信具有重要意义,同时也有助于深入理解“财政是国家治理的基础和重要支柱”的内涵。有鉴于此,本刊与中国财税博物馆联合推出“财政文化·财税史话”专栏,让历史说话,让文物说话,挖掘文物藏品背后的财税故事,阐发文献史实中蕴藏的财税意涵,企望能通过本专栏对广大读者学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行有所裨益。亦欢迎大家来稿。

谈谈封建社会经制下的财政保障

中国财税博物馆副馆长 刘国荣

我国封建社会财政保障范围、标准既受财政理念规制,更受财政能力制约。自秦汉至明清,财政管理的主流思想是“制国用,量入以为出”,强调取之有度、用之有节。但在实际运行中,财政收入方面,低名义税率、“永不加赋”之下有名目繁多的附加和负担,老百姓总体承担的税费并不低。财政支出方面,国家经制的保障范围不全、保障标准不高,难以覆盖中央和地方政府正常履职需要,进而引发较多问题,给经济、政治、社会等方面带来消极影响。

公用经费不足,解决办法五花八门

(一)隋唐官府设公廨钱回易生利。隋朝立国之初,天下未靖、军旅数兴,官府“供费不足”、“用度不足”。为此,隋文帝出台了“京官及诸州并给公廨钱,回易生利,以给公用”政策,规定发给各级官府一定数量的公廨钱用于经营商业和高利贷,所得供官府公用和充作官吏俸钱。唐承隋制,设置公廨本钱,以诸司令史掌管,每司选“身能估贩、家足资财”的商人9名,称为捉钱令史。地方州县和折冲府也设置公廨本钱,由典吏主管,所得供佐史以下吏员的常食费用和各官员的俸薪。

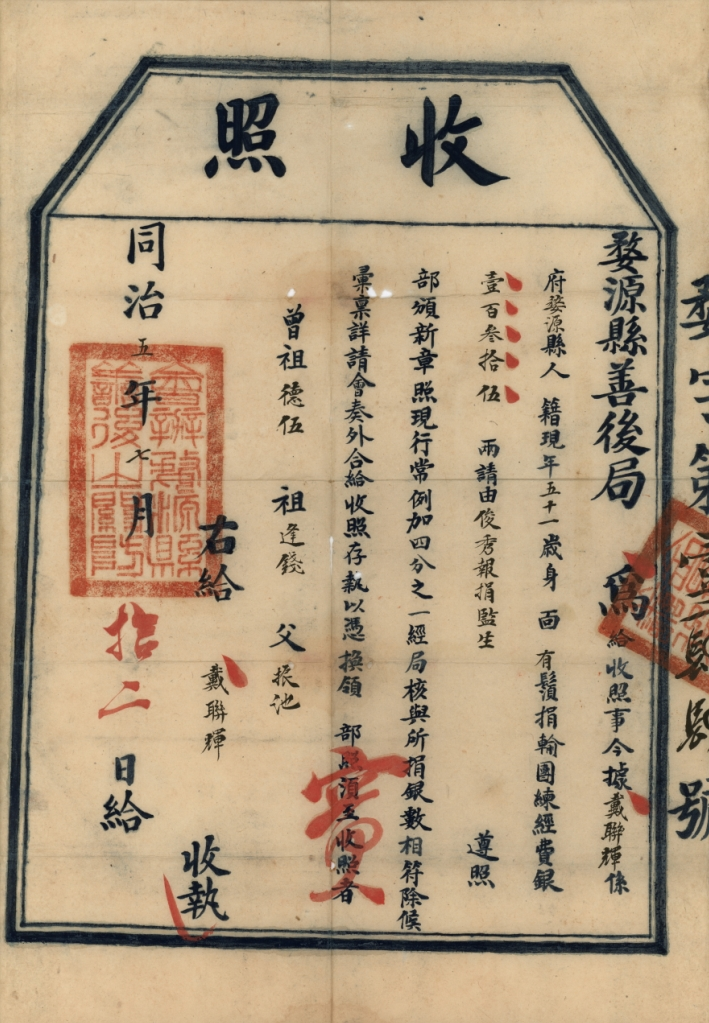

(二)征收火耗(耗羡)等附加税,供地方官吏之用。火耗(耗羡)是封建社会弥补所征赋税银两熔铸时损耗所加征的税。地方州县收完赋税后,要将老百姓缴纳的零碎银两熔炼后铸成大块银锭上交。由于老百姓的碎银子纯度不一,熔炼铸锭中会损耗百分之一二,地方州县收税时以“火耗”之名,向老百姓多收一些赋税。及至明清,火耗收入成为地方官吏维系生存的基本来源。有研究表明,雍正“火耗归公”之前,火耗是地方政府行政费用和官员俸禄的重要组成部分。

(三)明朝后湖黄册库经费初始摊派,继而转嫁,后靠罚款。明朝后湖黄册库是专门保管全国赋役档案的中央档案库,这个非常重要的机构成立伊始却无专门经费。因为明太祖朱元璋既不想增加财政支出,又不想加重老百姓负担,规定用相关衙门结余经费保障黄册库所需。朱元璋在世时,这套制度运转得还可以,但他一驾崩,有关部门就相互推诿,此后一段时期内,供养黄册库的费用被转嫁给了黄册库所在应天府的江宁、上元两县。正德九年,改为驳查的黄册有问题,向地方主管部门收取罚款,罚款由黄册库开销。

(四)清朝各级官衙办公经费不足。清朝人何刚德在《春明梦录•客座偶谈》中记载:“至于六部,全部公费及官吏廉俸薪工,姑以吏部言之,每季二万三千余两,以数百人分之,其余小九卿十数衙门,十不及一二焉”。也就是说,清朝吏部“每季二万三千余两”的预算,不仅包括数百人的薪俸,还包括办公经费。每三年一届京察大典,事关“贤者留,否者黜”,是吏部最重要的部务之一,但办理费用仅三百两,办事书吏只能先行垫付,京察之后借办理外官考课之机,向地方官索取部费,填补缺口。此外,清代地方官衙的幕友、书吏、仆从,由官衙主官自行招募,薪酬也由主官个人承担,不在财政支出范围,地方主官主要靠火耗、陋规、养廉银等解决。

封建社会经制财政保障不足的消极影响

封建王朝各级官衙在经制财政保障外,或用已有政策,或打政策擦边球,或自定政策,千方百计寻找财源,弥补公务经费不足、增加官吏收入,对经济、政治、社会等带来了较大的消极影响。

(一)正税之外附加税费,陋规盛行

宋初施行“有偿公文”制度,加重有关衙门的财政负担。为增加官员收入,宋代统治者将“润笔”等合法化,以此缓解官员入不敷出的局面。起草公文是有关官员的职责所在,按理说不能取得除俸禄之外的报酬。施行有偿公文制度,不仅会加重有关官员的功利心、滋生不正常现象,还会出现“同衙门不同待遇”情况,引起攀比。另一方面,各级衙门履职要制发大量公文,如果施行有偿公文制度,势必会加重受文衙门的财政负担。

陋规加重百姓负担,影响正常行政关系。陋规一词,最早见于南宋,郑兴裔奏言:“夫牧守者,州县之表,州县者,亲民之吏。上以此责下,下以此应其上,国计不知,民瘼不恤,敝敝焉徒事馈献之陋规,以取悦同寮,求容于大吏”。历代相沿之下,清朝是陋规的“集大成”时期。在中央部门,主要有三种陋规:一是部费,是地方官员为办理提升、调补、奏销及刑名案件等公务向中央主管部门官吏致送款项的统称。二是礼费,是京外官员向京官馈赠的礼物钱财,主要包括别敬、冰敬、炭敬等。三是放差陋规,是指京官奉派出京由沿途或办事地点的官员馈赠的盘费或招待费。在地方政府,上到府、省、诸路监司,下至州县、乡村的库吏,借工作之便收受名目繁多的陋规,主要包括节寿、门包、到任礼、土仪、程仪、号草费、械斗费、卡规、茶规、监规、关规等。尽管部分陋规费用,成为中央和地方公务经费及各级官吏收入的重要补充,但“羊毛出在羊身上”,实际最终承担者是老百姓,这无疑加重了老百姓的负担。另一方面,陋规的存在,给封建王朝正常行政带来消极影响。本应公事公办的事情,只有通过赠送陋规才能顺利办成,不应该公事私办的事情,通过赠送陋规也能办成。胥吏阶层位卑而权重、责多而俸少,陋规的存在为胥吏弄权、鱼肉百姓既开了口子,也提供了动力。

对有关部门的罚款最终落到老百姓头上。明朝后湖黄册库经费最后解决的方式是罚款,与朱元璋钦定黄册库经费来源时主要考虑减少基层负担的初衷背道而驰。后湖黄册库收取“驳费”(罚款),确实是把黄册库和江宁、上元两县“解放”了,但把负担摊派给全国老百姓了。有一项记载显示,从正德十一年到嘉靖二十四年,黄册库三十年里收了十六万八千五百多两“驳费”,支付日常与驳查开支后还有非常多的结余,引得中央和地方都来伸手。

火耗(耗羡)增加了百姓负担。雍正年间的火耗银征收,通常是额定税赋每一两银子加征火耗银“重者数钱(银),轻者钱(银)余”,比例至少是10%。实际上,在陕西一带,火耗的征收比例最高达到50%。《东华录》记载:“查秦省州县火耗,每两有加二三钱(银)者,有加四五钱(银)者”。雍正推行“火耗归公”后,火耗依旧未禁绝,晚清官员邓华熙的日记中记录了1874年九江税关上缴饷银时,“三日一缴,倾销火耗每百(两)六两”。九江税关要交6%的“火耗”给上级部门,收关税时征收的“火耗”应该高于6%。

(二)官府官员经商,与民争利

北魏初期没有俸禄,官员经商牟利。北魏开国近百年间百官无禄,官员们为了增加收入,通过经商牟取厚利。北魏前期虽然商业不发达,但官员经商成风。比如文成帝和平二年诏称,有的官员做生意,获十倍利润。北魏孝文帝太和八年( 484 年) 六月下诏班禄,并规定“罢诸商人”、增收户调及严惩赃罪。班禄诏显示,北魏地方政府与商人关系密切,地方官府中大概存在类似隋朝公廨田的田产,其收获物需通过商业贸易或发放高利贷牟利。

隋唐公廨钱为利是求,烦扰百姓。从表面上看,公廨钱制度使隋唐政府养活了官员又巧妙地避免了广征赋税,但实际运行中弊端不少。有人认为,唐朝公廨钱是对富有家庭的一次强制性的制度盘剥,百分之一百的高利率亦是对全国金融市场的破坏,富户很可能以类似利率放贷给一般平民,从而导致全社会资金流通成本的抬高,结果是“富户既免其徭,贫户则受其弊”。

宋代允许各州以公款经商弥补行政经费不足,弊端丛生。宋和西夏交战后,国家开支巨大,国库空虚,难以保障地方各州的行政经费。为此,朝廷采取权宜之计,允许各州用公款做些对百姓有利、于国无损的生意,如开当铺、卖中药材等,用赚来的钱弥补行政经费不足。但执行起来难免事与愿违,违背“以商养政”的政策初衷。曾任三司户部判官、副使的包拯,任高阳关路都部署兼安抚使、知瀛州时,写下《论瀛州公用疏》,认为官府用公款经商弥补经费不足,弊端较多:一是官员经商资本通过摊派得来,如有亏损,可再立名目向百姓索取,或向百姓强行推销滞销商品,经营者不承担任何风险。二是官员经商获得的利润,仅有少量交公,大量被中饱私囊,互相宴请、馈赠礼物。三是官员以权摊派,资金雄厚,欺行霸市,私商不仅没能力与官商竞争,还承担高额税收,处境困难,不得不倒闭或改行。四是官员为了本地区和小集团利益,往往与民争利,甚至以权谋私、偷税漏税,不仅减少国家税收,还激化官民矛盾。包拯回到中央任御史中丞后,上疏《请罢天下公用回易等》,提出废除允许用公款经商的规定,在全国范围内禁止以官经商。

责任编辑:廖朝明

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号