主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

中国财政 | 2023年21期封面故事——丽水:聚焦“千万工程” 绘就浙西南最美画卷

丽水“九山半水半分田”,是典型的山区市,是浙江高质量发展建设共同富裕示范区的重要区域,也是诗画浙江大花园最美核心区。20年来,秉持习近平总书记“画好山水画、念好山字经”的重要嘱托,坚定不移沿着习近平总书记指引的“千万工程”之路,坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念,致力造就更多美丽乡村,造福更多农民群众。丽水市财政部门聚焦乡村人口集聚、村居品质提升、生态转化推进、乡村活力激发等目标主攻发力,积极统筹财政资金,突出差异化和多元化支持,不断推进村落保护和发展,在浙西南革命老区这块红色热土上绘就出一幅幅“千万工程”的美丽画卷。

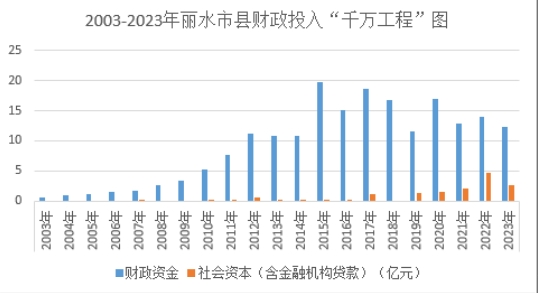

据统计,20年间财政支持力度不断加大,共投入资金195.74亿元,争取社会资本(含金融机构贷款)投入15.48亿元(见下图),深入推进了农村垃圾、污水、厕所等“三大革命”,完善了农村水、电、路等基础设施建设,实现了康庄公路“村村通”、广播“村村响”、饮用水“户户达”以及4G网络、快递进村等“五个全覆盖”工作。

2020年,在浙江省深化“千万工程”建设新时代美丽乡村现场会上,丽水市委书记胡海峰作了主题为“五色融合绘就美丽乡村建设时代华章”的典型发言。2021年,在全国两会上, 胡海峰接受专访时发表了《书写美丽乡村建设新篇章》,把丽水的“花园乡村”创建推向全国。同年9月,在景宁县举办的全国农村人居环境整治提升现场会上,与会代表纷纷表示:在浙江看见了美丽中国,在丽水看到了“十四五”美丽乡村建设的方向和未来。

丽水市各级财政聚焦花园乡村创建、传统古村保护、红色村庄振兴、山村民宿发展、“大搬快聚”工程、水生态开发等核心载体,凝心聚力、攻坚克难,有效破解了丽水山区高质量发展的系列短板难题,为扎实推进美丽乡村建设、加快区域协调发展打下了坚实基础。

一是纵深打造“花园乡村”,构建村居品质新格局。“花园乡村”建设是新时代丽水“千万工程”的升级版。2019年以来,累计投入财政资金逾22亿元,对建筑风貌、公共节点、配套设施、花园庭院、民宿、田园等开展“绣花”式“微改造”,推进公共服务等核心功能标准化建设,助力推动村庄有机更新。丽水市本级财政统筹安排5000万元“花园乡村”示范创建奖补资金,支持创建提升示范村,与美丽乡村、特色精品村等有机结合,做到点线精致、面上成景。目前,丽水市创建“花园乡村”413个、精品“花园乡村”100个、花园田园392个、花园庭院3.43万户,初步建设10条新时代美丽乡村示范带,储备一批“双招双引”项目,吸引资金、人才、项目等要素向乡村流动,撬动乡村“二次开发”。

二是集成推进“村落保护”,拓展古村振兴新路径。丽水古村数量位居华东地区第一、全国第三,列入浙江省级历史文化(传统)村落名录库743个,被誉为“江南最后的秘境”。为集成推进历史文化(传统)村落保护和开发利用,丽水市明确将相关保护经费列入本级财政预算,支持古村落规划编制、“老屋拯救”、公共服务设施建设利用等工作,并出台了支持探索历史文化(传统)村落共富机制、保障传统文化传承与保护、培育传统建筑工匠人才、引导社会参与保护等一系列财政政策。截至目前,已累计投入财政资金17亿元,启动十批次共632个历史文化(传统)村落的保护利用,数量占浙江省四分之一。2022年,松阳县入选国家传统村落保护利用集中连片利用示范县。

三是统筹实施“红绿融合”,打造老区复兴新阵地。丽水是浙江唯一所有县(市、区)均为革命根据地的地级市。2019年以来,各级财政部门统筹整合近4亿元资金,支持打造100个红色美丽村庄,创成44个红色示范乡镇、135个红色示范村,发展一批红色旅游小镇。在此基础上,丽水市争取到了7个革命老区乡村振兴示范建设项目,总投资达4.57亿元。2023年,丽水市财政局会同市农业农村局出台《丽水市“红绿金”融合发展项目奖补办法》,安排1000万元,实施6个“红绿金”融合项目,通过可复制、可推广的示范项目推动红色乡村实现共同富裕。一系列红色政策和资金,加速推进了红色乡村的基础设施建设、生态修复、文化传承和旅游发展,目前已激活谋划实施了76个标志性红色项目,带动投资373亿元。

四是持续提升“丽水山居”,激发品牌赋能新业态。“丽水山居”是全国首个地级市民宿区域公共品牌,是丽水乡村振兴的重要抓手。2016年以来,共投入财政资金3.5亿元,支持房屋建设补助、星级评定奖励、民宿保险保障、首席专家助力、民宿人才激励等,不断扩大“丽水山居”的集聚和经济效应。并加大对“丽水山居”宣传、从业人员培育、乡村旅游线路设计、农产品转化为旅游地商品等关键要素的资金投入力度,以引导更多的社会资本投入,优化民宿全产业链发展。此外,从2016年开始,丽水市本级财政每年投入1000万元,累计激励“丽水山居”综合体70家、精品民宿196家,成功申报省级等级以上民宿117家,实现了“丽水山居”多样化品质化发展。2022年,全市民宿产业带动本地农民就业1.4万人,增加农民收入4.6亿元。

五是全力推进“大搬快聚”,激活山区发展新动能。2019年,丽水市在全国率先探索异地搬迁县域实践模式,帮助16万群众下山脱贫。丽水市各级财政部门围绕“搬、建、聚”,不断完善资金保障机制。量身定制多元搬迁补助政策,细化设置整村搬迁、零星搬迁、复垦以及腾空、拆除补助,让农户享受最优搬迁政策。全力保障安置小区建设,协同谋划争取专项债项目160亿元,争取银行专项贷款授信144.3亿元,为搬迁农民争取金融普惠性贷款31.24亿元。保障后续公共服务政策,支持幸福社区示范创建、完善搬迁农民就业统筹、加大安置农民素质提升。截至2022年,累计投入搬迁补助资金31.2亿元,累计完成搬迁13.66万人,建成安置小区41个,在建29个,创成幸福小区37个,累计培训37682人次,就业24110人,真正让群众可安心留下、能舒心住下、有信心过好。

六是推动实现“水生态价值”,丰富两山转化新内涵。丽水市水资源丰富,拥有瓯江等六大水系。丽水市财政部门加强治水护水财政保障,助力写好“水经注”,做活“水文章”。2019年以来,通过争取政府债券,统筹地方财力,累计投入水利建设资金80多亿元,释放绿色生态能源,建成多个“上蓄”工程,创成国际绿色水电示范区、6个国家级水利风景区、50条省级美丽河湖等。同时,积极支持延伸水产业链条,助力谋划水源工程、水旅融合、优质水产品开发、水产养殖等水资源开发利用项目83个,概算总投资739亿元。2019年至今,市本级财政已投入6280万元,支持完善生态产品价值实现机制,推进水价值转化。2022年,丽水水生态产品价值实现机制被列为全省地方水利改革创新最佳实践案例。

在迈上现代化建设的新征程上,丽水财政部门将紧紧抓住“千万工程”20周年的重大契机,认真贯彻落实习近平总书记关于“千万工程”的重要批示精神,围绕浙江省委书记易炼红在丽水调研时提出的“打造‘村美、人和、业兴、民富’的生动实景图”的指示精神,坚毅笃行“丽水之干”,深入加强实施“千万工程”的财政保障,奋力打造新时代和美乡村的山区样板。

一是保障顶层设计。顶层设计事关“千万工程”实施的战略全局。丽水市第五次党代会提出:要以打造新时代生态文明建设典范为目标,坚定不移沿着“绿水青山就是金山银山”的路子走下去,建设万物和谐的自然花园、宜居宜业的品质花园、绿色发展的活力花园。丽水市财政部门将按照市委战略部署,在资金要素配置上更加注重因地制宜,分类施策,不断突破资金“碎片化”使用的瓶颈,集中财力支持乡村建设重点方向,全力护航“千万工程”。

二是深化产业融合。产业是“千万工程”生命力的核心要素。广大村集体和产业组织走一二三产融合发展之路,才能将丽水的生态资源优势切实转化为经济发展优势,促进千万村庄自行“造血”,推进深化“千万工程”。丽水市财政部门将围绕优化农业产业补助政策,通过优化支出方向、调整奖补形式、加快资金拨付等方式,不断提高财政支农资金使用效益,最大限度提升农业农村产业发展能力。

三是推进“双招双引”。项目是“千万工程”实施的第一推动力。当前,丽水市正深入实施“双招双引”战略性先导工程,丽水市财政部门将以提升财政支农项目为切入点,深入剖析近年来丽水“千万工程”政策、项目和资金落实情况,总结经验、挖掘亮点,努力形成丽水特色农业农村领域招商引资、招才引智财政政策,为助力乡村经济增长提供新动能。

责任编辑:陆安平

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号