财务研究丨卿琛 张新民:并购商誉及其减值研究:准则演进与文献回顾

摘要:文章结合商誉准则演进过程,分析了商誉的内涵,采用“财报信息的编制者(管理层)——财报信息的鉴证者(审计师)——财报信息的使用者(投资者、政府、社会公众)”的分析框架,深入剖析了商誉产生的动因、影响因素及其经济后果。准则演进方面,美国商誉会计准则的演进背后主要是各个经济利益集团的博弈,国际商誉会计准则的演进动因主要在于平衡各个成员国的利益需求,我国会计准则的演进动因主要在于结合经济发展进程的同时与国际接轨;国内外有关商誉的研究主要从好感价值论、协同效应论、超额收益论等视角归纳了商誉产生的动因,从并购交易特征、管理层行为、外部市场环境等方面归纳了商誉及其减值的影响因素,从财务报告质量、股权投资者、债权投资者等角度归纳了商誉及其减值的经济后果。未来可以进一步以理论与实证结合,立足中国情境展开更加深入系统的商誉研究。

长期以来,关于商誉的研究在理论界和实务界备受关注。美国财务会计准则委员会(以下简称FASB)在2001年《财务会计准则公告第141号——企业合并》 (SFAS 141)中,将商誉定义为企业并购成本超过标的可辨认净资产公允价值的部分。公司只有以购买法进行非同一控制下并购才允许在会计报表中确认商誉,内部自创商誉因其难以辨认和计量而不予确认。目前各主要国家会计准则中对于商誉均采用此界定方法。历年来商誉准则的制定经过怎样的历史变迁,每一次变迁背后的动因以及市场影响如何,未来商誉如何与时俱进,这是目前理论与实务均重点关注的问题。

在FASB起初的框架中,商誉是为企业带来预期经济利益的无形资产,在广泛听取意见以及讨论后,FASB确立了自创商誉不予以账面确认,仅外购商誉可以确认资产的基本原则,并要求商誉初始计量后,后续采用历史成本计价,商誉后续计量采用摊销的原则。由于摊销无法及时反映商誉的现值,2001年FASB正式发布《财务会计准则公告第141号——企业合并》(SFAS 141)和《财务会计准则公告第142号——商誉和其他无形资产》(SFAS 142),废止了权益结合法,并规定了商誉减值测试的应用。

国际会计准则理事会(以下简称IASB)于2004年3月发布《国际财务报告准则第3号——企业合并》 (IFRS 3)和修订后的《国际会计准则第36号——资产减值》 (IAS 36),规定企业合并应当采用购买法,同时要求每年必须至少进行一次商誉减值测试。我国财政部于2006年发布了新的企业会计准则,其中《企业会计准则第6号——无形资产》 (CAS 6)规定,企业合并中形成的商誉,适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》 (CAS 8)和《企业会计准则第20号——企业合并》(CAS 20),自此商誉的初始与后续计量与国际会计准则趋同。

每一轮准则的变更给商誉的研究提供了丰富的土壤,由此催生一系列有价值的研究。准则的变化对市场和企业产生何种影响?影响商誉以及商誉减值确认的因素又是什么?基于以上问题,文章采用“财报信息的编制者(管理层)——财报信息的鉴证者(审计师)——财报信息的使用者(投资者、政府、社会公众)”的分析框架,以商誉的内涵界定为起点,从公司商誉及减值产生的原因自内而外梳理影响因素,从商誉及减值信息“生产——鉴证——披露——应用”的逻辑梳理经济后果,通过归纳、总结国内外商誉相关的文献①,分析已有观点的异同并确定未来研究重点。

(一)美国会计准则中商誉准则演进过程

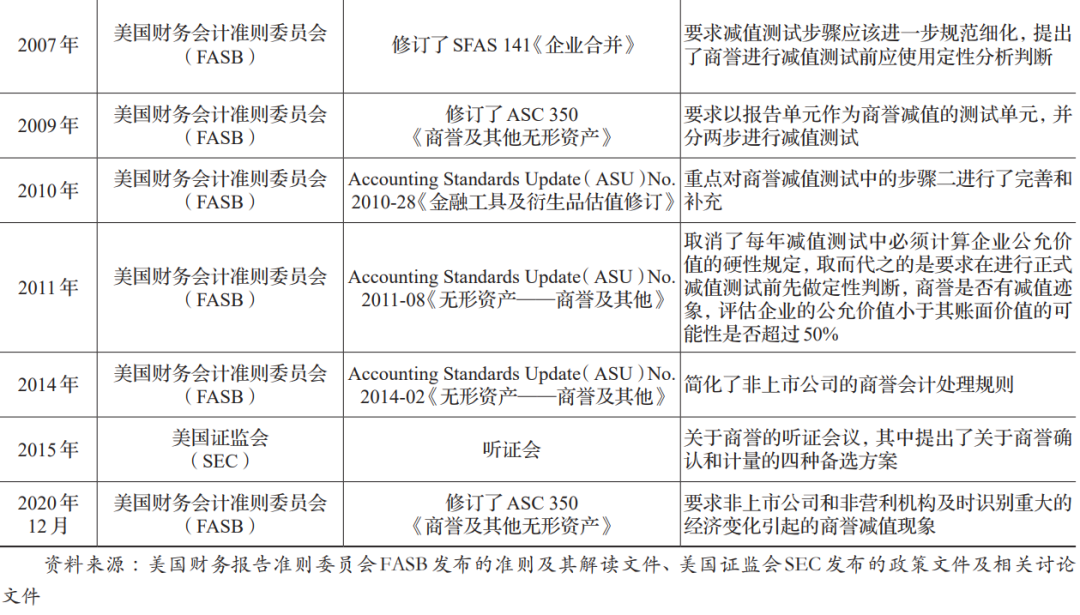

美国是最早提出要对商誉进行会计规范的国家之一,其对商誉问题的探讨起步较早。因此,美国商誉会计准则的演进和变更历史对其他准则具有启示意义。作为资产负债表中的一项资产,商誉相较于其他资产,具有更为复杂的经济结构(FASB, 2015)。近年来,由于市场经济的蓬勃发展,它一跃成为资产负债表上最重要的资产之一,也是价值最高的无形资产。为了准确地在报表中体现商誉,其确认、计量与报告的规则曾多次在美国财务报告准则委员会(FASB)中进行讨论。美国商誉会计准则具体演进历程如表1所示。

美国商誉会计准则的演进经历了较长时间,其中具有里程碑意义的时间和文件如下:1944年,由美国会计程序委员会(CAP)②首次提出商誉的会计核算方法(《第24号会计研究公报》),其中,将商誉确认为一项无形资产,采用历史成本作为计量方式。1953年,该组织发布了ARB 43《无形资产》,明确商誉后续计量以摊销为准。1970年会计原则委员会(APB)发布APB 17《无形资产》,规定商誉仅仅在并购交易中才可确认为企业资产,其中,商誉的维护和扩展费用应该予以费用化,作为当期的期间费用从利润中抵扣;同时,由于无形资产的价值无法永久性保留于报表之中,商誉作为一项无形资产也需要分摊成本,当时的准则只允许实行系统摊销法进行后续计量,其摊销期不超过40年。同年,还发布了APB 16《企业合并》,其中要求企业并购交易时根据情况采用权益结合法和购买法进行成本核算,并且购买法下的商誉额后续可以选择摊销也可以选择永久保留。在APB 16的规定下,公司更有动机采用权益结合法进行交易。

1999年,为了更好更真实地呈现商誉的价值,防止并购成为上市公司价值操纵工具,美国财务会计准则委员会修订了《企业合并》和《无形资产》准则,更清晰地对商誉的本质进行了界定。商誉是在并购交易当日被并企业的净资产的公允价值超出其账面价值的部分。更重要的一点在于,该征求意见稿中还提议禁止“权益结合法”的使用,将“购买法”作为并购交易唯一的会计处理方法。然而,该提议一公布就在美国市场引起了轩然大波,大量公司及银行坚决反对该做法,该提议甚至还遭到美国国会议员的批评。在90天的评论期,收到了200多封评论函,大约六成受访者反对取消权益结合法(Ramanna,2008)。

在此背景下,2001年FASB发布了修订后的SFAS 141《企业合并》和SFAS 142 《商誉及其他无形资产》两个重要的准则。具体而言,SFAS 141《企业合并》仍然规定市场上所有公司之间的并购交易都必须采用购买法进行核算,取消权益结合法的使用,但是同期的SFAS 142《商誉及其他无形资产》中增加了商誉核定的自由裁量权。具体规定:首先,将商誉正式作为财务报表中的一项资产,并单独作为一个科目列示于资产负债表上,不与无形资产合并一起处理和列报;其次,取消商誉必须系统性摊销的规定,取代的是每年必须以合并主体以及各报告分部为对象各自进行独立的减值测试,减值测试需分两步进行;最后,还要求企业定期对商誉的公允价值进行评估从而判断商誉是否发生了减值。

自由裁量权较大的SFAS 142其实是SEC和FASB面对各种压力下的权衡之计,是两害相权取其轻的选择。也有越来越多的文献表明,SFAS 142执行导致上市公司管理层可操纵空间较大的问题,对商誉处理的重大改革可能就在不远的将来。

为简化商誉减值测试的过程并降低测试成本,2011年9月FASB发布了第8号更新文件,取消了每年减值测试中必须测算和计算企业公允价值的规定,取而代之的是要求在进行正式减值测试前先做定性判断,确定商誉是否有减值迹象,评估企业的公允价值小于其账面价值的可能性是否超过50%。这次修订给予了企业进行定性判断的选择,使企业避免直接计算报告单位的公允价值,一定程度上降低了企业编制财务报告的成本和难度。2020年12月,FASB修订了ASC 350,由于经济环境的不确定性以及每季度事实和情况的重大变化,商誉减值测试则需要在发生重大经济变化的当期尽快进行,该准则也进一步提高了商誉减值信息的及时性。

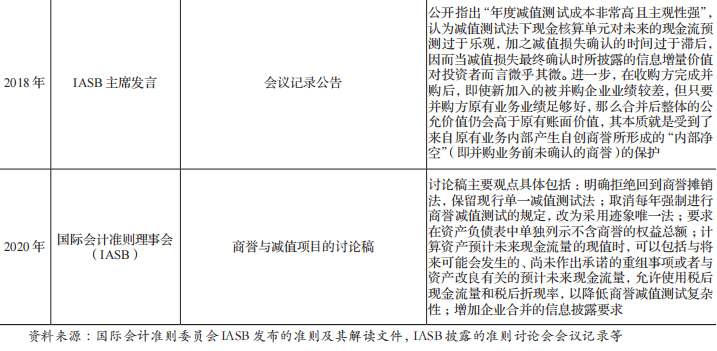

(二)国际会计准则中商誉准则演进过程

IFRS是全球范围内覆盖范围最广、实施成员国最多的会计准则,国际会计准则理事会(IASB)③的出发点是制定全球通用的会计准则,商誉准则在IASB的演进过程,更多体现了各个成员国的诉求和意志,每一次变革也反映了成员国之间的博弈。国际会计准则中商誉会计准则演进过程如表2所示。

2004年,IASB发布了里程碑式的商誉会计准则《国际财务报告准则第3号——企业合并》 (IFRS 3),对商誉问题的会计处理进行了详细规范,取代了IAS 22,这也是现行的商誉会计准则。该准则将企业合并行为界定为:财务报告将数个独立的会计主体置于一个报告主体中核算。该准则与美国FASB的SFAS 142相似,规定企业合并主要采用购买法核算并购交易。在对商誉进行初始计量时,认为直接单独计量商誉是没有必要的,而是采用余值进行计量。对于涉及分步交易的,在IFRS 3(2004)下,分步进行合并的并购方应当单独对每一次交易进行处理,采用每次交易日的交易成本和可辨认资产和负债的公允价值信息确认商誉。商誉后续计量的问题上,修订后的 IAS 36(1998)明确指出,商誉按照减值损失进行后续计量。合并整体应该对并购商誉实施减值测试,并要求企业在每年资产负债表日有商誉减值迹象出现时,及时对商誉进行减值测试。

2013年7月,IASB启动了IFRS 3实施后效果审议,并从各个成员国收取关于准则实施的效果和反馈,收到的反馈意见集中在五个方面 :一是企业合并相关信息披露的充分性及有用性不足,会计信息使用者无法有效评估购买方支付的交易对价是否合理。二是按照IAS 36有关要求进行的商誉减值测试过于复杂、执行成本较高,尤其对于中小企业而言难以负担。三是通过商誉减值测试方法确定的商誉减值滞后于减值事件的发生,不能及时有效反映减值事实对商誉的影响。四是确定用于计算使用价值的关键假设以及分摊商誉的账面价值至资产组时,更多依赖企业的主观判断,很可能导致商誉减值损失的确认不充分或者滞后。五是投资者对于商誉确认的可辨认无形资产(如客户关系、商标等)是否能够带来有用信息存在疑惑。

为解决上述的问题,IASB对商誉的确认与计量原则持续地展开了讨论并广泛征求意见。2015年11月,IASB公布的关于IFRS 3的事后审查报告和反馈声明指出,在投资者和其他财务报表使用者中,关于商誉和减值的会计处理意见不一。有些支持当前的减值测试法,原因在于它有助于将支付的价格与所购产品联系起来,并有助于计算投入资本的回报率;同时,也有助于评估管理层的管理水平,并帮助他们验证收购是否按预期进行,商誉减值测试提供的信息具有一定价值。也有反对者表示,他们希望重新引入商誉摊销,主要原因在于:企业合并中获得的商誉会随着时间的流逝而被内部产生的商誉所支持并取代,并且摊销商誉每年是固定的金额,能够降低损益结果的不确定性波动区间。

由于意见不一难有定论,IASB于2018年继续讨论能否找到改善IAS 36《资产减值》应用的方法。委员会暂时考虑可能通过将现金核算单元(或多个单元组)商誉的净空值(Headroom,即可收回金额超过账面价值的余额)作为商誉减值测试的额外信息参考,以改善IAS 36在实操应用中的误差。2020年,为回应全球利益相关者的关切和应对财务报告环境、监管环境的变化,IASB公布了关于企业合并信息披露、商誉计量的利益相关者意见反馈文件。在文件中提到,中国的大多数利益相关者支持保留减值模型,其中少数人赞成重新引入摊销模型,并且普遍支持在估算VIU时允许使用税后现金流量和贴现率。对于是否允许公司将未承诺的未来重组改进或增强的现金流量纳入其现金流量估算,国际会计准则委员会收到的反馈意见尚未统一。

(三)我国商誉会计准则演进过程

我国商誉准则制定起步相对较晚。在商誉会计准则的变化历程中,我国企业会计准则与国际会计准则逐步实现实质性的趋同。我国商誉会计准则演进过程如表3所示。

1992年发布、1993年起施行的《企业财务通则》《企业会计准则》和《工业企业财务制度》这三大准则中明确规定了商誉属于无形资产的范畴,并规定商誉应在受益期内平均摊销。1996年,财政部在印发的《企业会计准则——企业合并》(征求意见稿)中,提出商誉的确认按照购买成本超过购买企业可辨认资产和负债公允价值中股权份额之差,并且商誉的价值一般需要在不超过10年的时间之内采用直线法摊销,并计入各期费用。

加入世贸组织后,为了减少国际间贸易交易和流通过程中的核算壁垒,我国加快了会计准则的国际趋同步伐。2006年,我国财政部发布全新《企业会计准则》,其中,涉及对商誉会计处理的规范与规定主要体现于《企业会计准则第 6 号——无形资产》《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》以及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关具体准则中。尤其针对非同一控制下企业合并中商誉的后续计量问题,准则规定,商誉账面价值应呈现为初始计量的成本扣除累计减值准备后的金额。其中,最为重要的是,在《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定下,企业至少应当在每年年度终了进行商誉减值测试,无论企业是否存在相关的减值迹象。商誉减值后应该先抵减分摊至该资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外其他资产的账面价值比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。资产减值损失一经确认,在未来的会计期间不允许转回。

从上述演进进程可以看出,在与国际趋同的趋势下,我国商誉处理的会计准则主要经历了两个阶段重大的变革:第一阶段为初始萌芽期(1992~2005年),其中主要规定了商誉作为无形资产的组成部分,要求其在一定期限(不少于10年)内摊销。第二阶段为逐步发展期(2006年至今),为了服务经济大局,与2004年的国际会计准则中的商誉会计准则趋同,新准则规定商誉需要在报表中确认为单独的资产项目,要求以资产组或资产组组合为测试单元,对商誉进行减值测试并分摊减值额。

对比美国会计准则、国际财务报告准则和中国企业会计准则中商誉会计准则的演变,可以看出以下相同和差异:

共同之处在于:随着时间发展,美国会计准则、国际会计准则与我国会计准则精确控制了商誉确认的范围,仅确认外购商誉于资产负债表中。首先,由于自创商誉缺乏可靠的计量依据和计量方式,这三大会计准则制定机构统一规定:仅允许企业在公开市场竞价时的并购交易中才可以确认商誉于资产负债表中。这避免了部分企业盲目乐观或者有意利用商誉炒高资产价值,导致财务报告信息的可靠性和准确性受到不良影响。其次,放松了商誉的后续计量方式,将定额的摊销改为基于公允价值计量的商誉减值测试,增加了商誉的自由裁量权和职业判断空间,为商誉风险的产生埋下伏笔。商誉减值的计量具有一定灵活性,从而给予了会计人员较大的职业判断空间。在进行商誉减值测试时,管理层所使用的假设、关键参数、未来现金流量等方面都需要根据经验主观判断。企业管理层预计资产未来现金流量时,应当首先分析以前期间现金流量预计数与现金流量实际数出现差异的情况,以评判当期现金流量预计所依据假设的合理性。如果管理层不具备相关的专业能力,或者有自利行为,可能会导致商誉后续计量的严重偏差,从而导致商誉风险的发生。

差异之处在于:准则演进的动因方面, FASB取消了权益结合法核算合并成本,剥离了公司确认资产的部分自由,引发了市场的反对。为了协调各方利益,FASB下放了商誉后续计量的权利,通过减值测试的方法给予了上市公司一定的自由裁量权。对于美国而言,商誉减值使用的初衷是为了给予公司灵活的空间;国际会计准则则是由于经济的全球化联动,与美国进行交易往来的国家在继续使用摊销作为后续计量方式时,会处于不利地位。在各国推动下,IASB修订了商誉的初始和后续计量方式,采取商誉减值;我国与国际会计准则实质性趋同,也采取商誉减值的做法。准则颁布后的修订方面,各准则后续对商誉减值测试要求的细则和程序有一定差异。美国和国际准则对商誉减值测试的时间和执行程序刚开始规定较为严苛,但后续有放松趋势;为了防止并购乱象,我国仍然要求公司进行严格的减值测试,控制商誉的肆意增长。准则与经济发展的适用性方面,进入数字经济时代,全球上市公司的商誉总额攀升,商誉的经济影响增大,美国和国际商誉会计准则受到的质疑和批评也越来越多,开始进行多次修订的讨论。在国际趋同背景下,我国尚未对商誉减值测试模式进行实质性修改,而是希望通过增加表外披露来弥补表内信息质量的不足,并试图简化商誉减值测试过程,以降低准则执行成本,同时鼓励各方提出新的实务性或设想性观点。

商誉内涵界定历来是实务界和理论界争论的焦点,由于商誉本身的复杂性与变化性,至今未有统一的结论。Dicksee和Tillyard(1906)将商誉定义为由于地理环境、名称、声誉、关系等因素,使企业的老客户有了回购习惯而增加了企业经营业绩的一种无形优势。Osborn(2012)基于法律的视角,认为商誉是企业所有者享有的一整套专权,这种权利能够形成企业的吸引力以及能够创造收入或创造价值的业务。

从会计计量角度,对商誉的研究集中于以下三个方面:(1)商誉可能带来的未来经济收益是什么。(2)这些不确定的收益是否具有市场价值。(3)这些不确定的收益能够持续多久。在国内外的研究中陆续提出了“好感价值论”“协同效应论”“超额收益论”“计量观”等观点,尝试从不同的视角对商誉的内涵进行探讨。

(一)好感价值论

“好感价值论”认为,商誉是一种“好感价值”,源于顾客对于企业的好感以及交易中对企业的忠诚度(Bourne,1888)。杨汝梅(1926)认为,商誉的价值具有稀缺性和持久性,在一定情境下可以转让,能够以货币计量;企业价值中所有超越物质资产的部分,可归于商誉,给企业未来带来增值收益的,需要还原至商誉的价值之中。好感价值论承接了杨汝梅(1926)的研究,该观点认为商誉起源于企业与顾客的稳定关系、企业与员工的雇佣关系以及顾客对企业的产品依赖。企业获得 “好感”是因为企业拥有独特的地理条件、较好的声誉、专利权和治理水平高等(汤有为和钱逢胜,1997)。

(二)协同效应论

“协同效应论”认为,商誉是一种各个要素联合发挥作用形成的“协同效应”,企业的社会关系、人力资源、市场份额、经营管理的协同作用形成了企业的商誉(Miller,1973)。随着经济的逐渐发展,企业商业活动、人力结构的复杂化和商业环境的市场化,企业的比较优势需要兼顾生产、销售、管理的各个环节。此时不可计量的外部因素以及难以表现的内部优势等表外无形资源均可以产生商誉。

(三)超额收益论

“超额收益论”认为,商誉是导致企业获取超额收益的一切要素和条件。早期的“要素观”从商誉组成要素的视角分解商誉的构成,认为企业利润可以分为正常利润和超额利润两部分,正常利润是由经营有形资产所得,商誉是企业预期未来超额利润的折现值所得(Ma和Hopkins,1988)。虽然这个方法在理论上具有一定说服力,但在企业实操中对超额利润的估算和折现操作难度较大。Nelson(1953)提出了商誉动量理论,获得双方发展的推动力,是并购交易发生的根本目的,而为了获得这种推动力,并购方愿意支付金钱与资源。Sands(1963)认为“不完全竞争条件”是企业商誉能够产生超额利润的本源。在此基础上,Falk和Gordon(1977)基于经济要素禀赋理论提出,金融市场、生产要素市场、劳动力市场和产品市场的不完全竞争性等是企业超额利润的源泉,商誉的各个要素之间并非孤立的,从而进一步将要素之间的相互作用纳入商誉确认和计量的范畴。

超额收益论是好感价值论延续,该观点认为商誉是企业获取超额收益的基础,是企业赚取收益的资本化价值(葛家澍,2000)。罗飞(1997)对“无形资源观”和“超额收益能力观”作了对比分析,认为超额收益能力观能够较好地解释商誉作为资产的本质,而无形资源观则是超额价值观的进一步补充和细化。

(四) 计量观

计量观认为,企业获取超额收益的这项能力无法完全分离和辨认,可以以企业获取的超额利润的额度计量商誉。传统理论框架中计量方法主要分为两种,一是直接计量,以历史收益估算未来的超额盈利水平,并对估算的这一超额收益进行会计资本化或未来收益折现处理,以此作为商誉的数值。二是间接计量,即通过计算企业的合并成本与被购买企业可辨认净资产公允价值的差额确定商誉的金额。实务中,直接计量的准确率较低,计算结果受到超额收益估计、超额收益持续期间、贴现率高低等因子的影响(李玉菊等,2010)。间接计量将商誉确认的情境限定在企业并购活动中,将并购对价超过标的可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉,相对而言简便易行,但是也使外购商誉参杂了并不属于商誉的份额。在这两种方法基础上,也有部分学者进行了方法的补充。李玉菊(2010)建议使用市场价值评估确定企业基期商誉价值和商誉指数。许琼(2011)认为间接计量法很可能导致合并商誉的高估。杜兴强等(1999;2011)认为商誉的确认应该通过对外购商誉进行拆解,剔除相关各项要素的计价误差再加总后才比较接近商誉的内涵。

通过上述分析可以发现,在对商誉本质的探讨,包括对商誉的内涵和初始确认计量方法的研究上,成果较为丰富,但目前理论界对于商誉的最终内涵仍然缺乏一个全面的、能够涵盖商誉相关要素的观点。

根据商誉及减值产生的原因,本文从并购交易特征、管理层行为、外部市场环境、会计准则的变更、公司财务特征、公司内部治理水平、外部审计师等视角梳理商誉的影响因素。

(一)商誉的影响因素

1. 并购交易特征

并购交易是商誉的唯一来源,也是决定商誉的直接因素。并购动机方面,Gu和Lev(2011)研究发现,部分巨额商誉及其后续减值的根本原因在于并购方的恶意收购动机。管理者通过收购企业来抬高股价,在此情况下商誉超过了并购所能发挥协同效应的价值,从而为后续的商誉减值埋下伏笔。并购方式方面,Shleifer和Vishny(2003)研究发现,以股份交易方式的收购,收购方的支付明显过高,而且这些并购交易往往并不会带来协同效应(Fang和Lin,2013)。谢纪刚和张秋生(2013)发现,股份支付方式比现金支付方式的被并购方资产评估增值水平显著更高,现有的估值方法中,使用收益法获得的评估数据往往引起商誉虚高。他们建议由出资方按照股票的市场价格进行竞价,经过协商确认股份的发行价格,从而减少标的资产估值导致的并购价格虚高,杜绝虚高商誉。

2.管理层行为

企业内部环境中高管的薪酬激励契约与股票市场波动会影响商誉初始及其后续会计处理选择(Beatty和Weber,2006)。Malmendier和Tate(2008)认为,高管自愿持有股票和期权的行为一定程度上反映了高管过度自信,企业更加容易出现不够理智的投资行为。Aktas等(2013)以微软并购雅虎失败的事件为研究对象,观测并购事件发生前后股价的变化,发现微软公司的股价对并购相关新闻的反应基本显著为负,这说明了市场的投资者大多觉得微软在该笔并购交易中并不理性,出价过高。较高的并购商誉也可能是高管利用权力寻租的结果。由于偶发性控制权利益的不确定性较大,而董事会和股东由于代理问题又难以对管理层进行有效监督,在此情境下管理者获得了一定的寻租空间(郝晓丹和唐元虎,2004)。此外,管理层的过度自信程度越高,当期并购商誉的金额累计越高(李丹蒙等,2018),并购商誉因其专业判断空间大成为并购风险的“蓄水池”(傅超等,2015),这种机会主义的操纵行为,将导致并购后合并集团层面的业绩成果停滞不前。

3.外部市场环境

外部整体经济市场环境对公司经营决策均有一定程度影响,也间接影响商誉的形成。胡凡和李科(2019)的研究发现,公司在股票市场价格水平较高时期进行并购交易确认的商誉,在后期将面临更高的商誉减值风险。在股价高估的市场阶段,企业容易发生过度投资的行为,导致企业整体投资效率直线下降,并购后合并主体发挥的协同效应远低于商誉价值,后期才不得不计提商誉减值。张新民和祝继高(2019)的研究表明,企业整体的经营资产结构将会影响高商誉企业的市场价值,当企业账面商誉占当期期初总资产的比例较大时,市场价值调整的商誉与市场价值的负相关关系更显著。周长信(2002)提出,公司的商誉一定程度上受到经济大环境的影响,企业希望在经济繁荣时期得到更高的经济收益和市场估值,因此在经济萧条时期大额计提减值准备,给后续经济复苏时期腾出盈利空间。许罡(2020)的研究发现,上市公司社会责任的履约情况与商誉泡沫息息相关,企业社会责任承担水平越高,商誉泡沫水平越低。

(二)商誉减值的影响因素

1.会计准则的变更

商誉的后续计量中,如何及时并准确地体现商誉在报表中的价值是重要议题。2001年前,美国会计准则中规定商誉后续计量采用摊销法,报告商誉摊销的公司数量大幅增加,给上市公司的利润带来了沉重的负担(Li和Shroff, 2011)。2001年7月实施的SFAS 142要求公司定期对商誉进行减值测试,在商誉发生减值损失时于账面确认减值损失。但新规颁布后又涌现了一波商誉减值浪潮,其中一些知名公司如华纳宣布了数十亿美元的惊人损失。实务界发生剧变引起了对商誉减值的热切关注和讨论,商誉减值的经济重要性也日益增加(谢德仁,2019)。

2. 公司财务特征

公司财务特征方面直接影响减值的因素主要有公司并购业绩、现金流水平、融资约束和未来财务预期等。Hayn和Hughes(2006)研究发现,原始并购交易的特征才是最终商誉减值的更有力预测因素,而非基于被并购企业业绩分部的信息披露。Jarva(2009)研究发现,商誉减值与该准则要求的未来预期现金流量有关。部分研究数据表明,现金流测算的难度较大,导致商誉减值的时间和金额落后于商誉的经济减值。其可能的原因是,使用现金产出单元(资产组)进行减值测试过于复杂、难以精确,存在较大的管理层自主判断和偏误空间,从而导致减值测试不及时不准确,企业多计、少计甚至不计提商誉减值(Haswell和Langfield,2008)。Godfrey和Ping(2009)研究表明,商誉减值计提越高时企业的潜在投资机会越低。具体体现为商誉减值计提与企业杠杆率、公司规模和资产回报率等与企业投资机会有关的指标之间存在相关关系。

3. 管理层行为

实务操作中,执行商誉减值处理的是企业管理层,他们的意愿直接影响了商誉减值的质量。在年度减值测试中,要求商誉的账面价值不得超过可收回金额。而实务中,评估此可收回金额取决于管理层的决策与判断。Henning和Shaw(2004)基于美国和英国的数据研究认为,几乎没有直接证据表明美国和英国公司有管理层进行操纵商誉摊销金额或商誉重估金额的行为。然而,Beatty(2006)的研究则得出不一样的结论,该研究认为,公司股票市场的情况会影响管理层对会计处理的偏好,公司的债务契约、奖金、营业额等因素也会影响他们加速或延迟的减值费用确认;管理者在采用强制性会计变更时将利用自由裁量权,以延迟未来费用的确认。Jahmani和Dowling(2010)的研究发现,商誉减值可能成为企业盈余管理的一种途径。Lhaopadchan(2010)的研究发现,管理人员的自我利益和盈余管理问题会影响许多商誉减值决策的合理性。王秀丽(2015)、卢煜和曲晓辉(2016)研究发现,上市公司商誉减值计提情况不仅受其经济状况影响,还受高管的盈余管理行为影响。由此可以看出,市场主体对商誉减值处理的反应具有时间阶段的特征,在准则发布初期,市场整体在了解适应阶段,商誉减值操纵行为并不多;一段时间后,有市场主体开始灵活利用规则与监管方博弈,达到私人目的。

4.公司内部治理水平

公司内部治理水平是决定财报信息生产质量的重要因素,因而可以影响商誉减值的测试和计提。Verriest和Gaeremynck(2011)的研究认为公司所有权集中度、公司治理质量和公司绩效均可以影响管理人员是否合理进行商誉减值,从而间接决定公司财务报告的质量。Abughazaleh等(2012)的研究发现,商誉减值更可能与近期的CEO变动、公司盈余与收入平滑和财务报告“洗大澡”等行为相关。当CEO在上任初期确认商誉减值时,其目的在于将商誉减值的责任归咎于前任管理层,并且越早确认商誉减值损失就越有利于发展更好的未来经营业绩(Masters-Stout, 2008)。另有部分文献也解释了不确认或者推迟商誉减值的原因。例如,有研究认为,SFAS 142准则的实施给企业进行推迟商誉减值提供了机会(Li和Sloan, 2017),高管任期较长、高管业绩考核标准涉及非经常性损益项目的评估、债务契约中包含部分资产的净值阈值条款、当期股票市场风险水平较低、交易所存在业绩考核不达标则退市的要求、资产组与资产组组合的数量多和规模较大或者公司具有不可核实的净资产比例较高等因素均对商誉减值具有负向影响(Beatty和Weber,2006;Ramanna和Watts,2012)。

5.外部审计师

审计师为企业的财务报告提供鉴证服务,因此对商誉减值的质量肩负鉴证责任。审计师的外部监督往往在信息不对称程度高、代理成本高的组织和环境中尤其重要(Schaub,2006)。审计师应该凭借专业技能充分核查商誉减值结构,以避免由于不专业导致声誉受损或者受到PCAOB制裁。然而,Ramanna和Watts(2012)的研究表明,商誉减值测试对于审计师而言是一项较大的挑战,因为估计商誉公允价值所存在的主观性远高于其他资产。商誉减值测试中对未来的估计对于审计师而言也非常困难,审计师的专业能力和技能主要在于审计过去发生的事项,而不是预测未来(Hanson,2012)。因此,审计师似乎很难完成商誉减值的任务,商誉减值测试通常在专业评价中被视为审计缺陷的一种。PCAOB统计报告中表示,审计师通常无法正确评估管理层用于计算公司报告主体公允价值的假设有效性,甚至忽略了部分代理商誉减值测试结果的减值指标。

根据商誉与商誉减值“生产——鉴证——披露——应用”的过程,本文从财务报告信息质量、股权投资者和债权投资者等视角梳理商誉的经济后果。

(一)商誉的经济后果

1.财务报告信息质量

商誉作为报表重要科目,直接影响财务报告的信息质量。部分研究者认为,商誉相关的会计准则后续不断修订是为了有效改善会计信息质量,满足财务报告使用者的需求,改善公司的投资和资本配置决策(Graham等, 2011;Cho和Chung, 2016;Li和Shroff, 2017)。然而,也有部分研究者认为商誉的确认操作空间过大,可信度不强,并没有实用价值(Jordan和Clark,2004;Sevin和Schroeder,2005)。对此,商誉的信息价值学术界尚无定论。

支持者认为商誉的存在有助于财报使用者更好了解企业。针对财务报告的变化如何影响公司的企业决策,已有研究提供了两个视角。第一种基于代理成本(Jensen和Meckling, 1976):改进的财务报告可以减少经理和股东之间的信息不对称,从而减少代理成本,从而形成更好的公司决策(即代理成本假设)。第二种基于内部信息环境的变化(Li和Shroff,2017):由于报告要求的变化,管理人员必须收集更多信息以符合新标准。在此过程中,管理人员可能会获取新信息,并且该新信息有助于他们做出更好的公司决策(即信息假设)。Cheng等(2018)的研究表明,SFAS 142的实施会促进管理人员获取新信息,从而改善他们的信息集,并显著提高管理预测准确性。

反对者也提供了相应的实证证据:摊销改为减值后,企业财务报告信息质量有所下降(KPMG,2014)。市场会对新的商誉会计处理方式作出反应,原因之一可能是财报使用者怀疑当前的商誉会计处理规则中的信息,因为初始和后续计量中可能存在盈余管理(Jordan和Clark, 2004;Sevin和Schroeder, 2005)。另一个原因在于,部分财报使用者认为新准则的会计处理存在多种漏洞导致商誉信息含量下降(Jordan等, 2007;曲晓辉等,2017)。由此,商誉究竟如何准确反映在报表中,现有的会计准则其实未能完美地解决,该问题也成为许多理论和实务工作者所担忧的重要议题。

2. 股权投资者

在有效市场中,商誉及其减值披露后信息价值将反映于股价之中,而根据反馈情况,投资者对此项信息态度有显著差异。

一方面,有学者发现:将摊销改为减值有利于商誉相关信息传递,促进资产发挥估值效应。Barth等(2001)认为资本化无形资产(例如资本化专利和商誉)与股权投资者的行为息息相关,股票市场价值与披露的商誉资产之间存在正相关关系。Jennings等(1996)的研究发现,商誉的大小与股权价值正相关。Choi等(2000)使用投资组合研究设计并找到了同样的经验证据。

另一方面,也有学者对此提出了质疑:尽管SFAS 142的修订目标是增加所提供商誉及其相关信息的透明度、可比性和信息含量,有助于提高财务报表使用者的信心,然而一些研究的结果显示并非总能实现这些目标。诸多研究表明,基于公允价值计量的商誉信息的披露并不会引起显著的市场反应(Shalev,2009;Jahmani等,2010;Hulzen等,2011),也对许多公司的绩效质量产生了负面影响(Watts,2003;Armstrong等,2010;Bens等,2011)。原因可能在于,商誉减值测试中使用难以核实的公允价值估算商誉减值损失额,会削弱商誉减值损失中的信息含量(Ramanna,2012),放松对商誉及其减值的管控要求增长了企业的自由裁量权,管理层利用商誉进行盈余操纵机会主义行为可能会增加(O’Dell,2015)。

3. 债权投资者

与股权投资者不同,商誉在债务契约中的作用较为有限。Leftwich(1983)以私人债务协议为研究对象,证实了商誉和无形资产在债权投资者的评价体系中常被排除在资产规模范畴外,但有趣的是,此类无形资产的摊销却通常包括在净收入的计量中。商誉相比有形资产涉及更多计量上的不确定性。此外,规定商誉计量和报告的会计准则中可能无法保障债权方认为可靠的资产价值。公司管理层在估算商誉时基本采用主观估计,这给公司提供了机会来操纵商誉的价值从而损害债权人的利益(Ramanna和Watts,2007)。由此,特别关注偿付能力和流动性风险的贷方可能会折价甚至忽略报表中的商誉价值。

然而,部分研究也关注了不同类型的债务契约条款。Frankel等(2008)以及Beatty等(2008)研究了净资产盟约的使用方法,该盟约有时会包括在净资产计算中的无形资产(即商誉和其他无形资产)。张新民和祝继高(2019)认为,当商誉和其他无形资产在总资产中所占比例较大时,这些资产大部分体现于净资产中。同时,借款方不会完全忽略商誉中的信息,因为商誉是资产负债表上重要资产之一。

(二)商誉减值的经济后果

1. 财务报告信息质量

在提升财务报告信息质量方面,准则制定机构用年度减值测试代替摊销,旨在提高编报者、审计师和财报信息使用者的信息质量,以及改进财务报告的效果(IFRS Foundation,2012)。Mintchik(2009)认为,在SFAS 142后公司收益的可预测性逐步增加了。Ramanna和Watt(2012)研究发现,经理们使用公允价值估计的过程中将传达有关未来现金流量的私人信息。Chen和Gu(2012)发现,当公司拥有较大的商誉、较大的减值损失、较复杂的商业模式以及较高的诉讼风险时,管理层会进一步披露商誉减值测试,其补充披露改进了减值测试和确认的有用性。Cheng(2018)的研究表明,为了做好商誉减值评估和测算的相关工作,管理层需要深入了解和收集更多企业信息给减值测试提供测算素材。商誉减值信息有用性的观点还受到了许多其他国家数据进一步研究的证实,特别是澳大利亚(Ritter和Wells, 2006;Bugeja和Gallery,2006;Dahmash等,2009),以及英国(Jifri和Citron,2009;Amel-Zadehetal,2013)。不过也有研究持不同观点,Carlin等(2007)通过对比IFRS 3发布前后两个时期的会计信息质量,发现减值和摊销两种后续计量的方法均对财务报表和信息的实用性有显著影响。Hulzen等(2011)的研究认为,IASB发布新会计准则的目标并未完全实现,仅部分企业的会计信质量得到了提升。由此可见,现有研究总体上表明商誉以及商誉减值的相关披露为市场提供了更加有用的信息,有助于提升企业信息披露的质量。

2.审计师

商誉减值测试的复杂和繁重不仅给报表编制者带来了困难,同时对审计师的鉴证工作也是一项挑战。首先,最直观的影响反映在商誉减值引起审计相关费用的升高,而这一结果可能是工作量增加及风险增大带来的。已有研究表明,披露商誉的公司审计费用明显上升,且计提减值的公司审计费用增加幅度更大(Bargeron等,2016)。Dumitrascu和Loghin(2016)的研究也表明,与商誉相关的披露与审计费用正相关,这与审计师加大审计力度以减轻潜在的声誉风险和诉讼风险(“审计风险效应”)的理论相一致,进一步检验结果表明,投资者的监督缓解了两者之间的关系。Carcello等(2020)发现,客户支付的非审计费用与商誉进行减值的可能性呈负相关关系。非审计费用与审计师独立性之间的负相关关系是由客户驱动的,这些客户为了自身利益对审计师施加影响。上述研究结果与市场效率原则、有效审计定价等原理和逻辑相一致(Anlin, 2014)。

其次,商誉减值在测算过程中的沟通协调也会影响企业和审计师的客户关系。外部的审计师和企业内部的公司管理者以及审计委员会成员,如何经过多番协调和博弈对商誉减值披露达成统一结论,在交流沟通过程中是否发生冲突,将显著影响客户关系。Ayres(2019)的研究发现,商誉减值会计计量变更也给审计师带来了新的挑战,管理层与审计师对商誉减值的处理动机与方式不一致,致使审计沟通难度显著增大。有研究表明,审计师解雇的可能性与减值决策的可接受性负相关。Abernathy等(2015)建议监管机构考虑要求审计师在其商誉减值测试中记录他们对管理层所做每项假设的评估,这可能使审计人员更负责任,并缓解可能因此被解雇的恐惧。Glaum等(2018)的研究发现,政府的强监管力度有利于商誉减值政策的执行。此外,在国家执法体制相对薄弱的情况下,机构投资者的监督与治理能在一定程度上发挥作用。

3.股权投资者

对于股权投资者而言,商誉减值模式是否能向股权投资者提供增量信息,体现于减值披露后股票超额回报的变化。同时,商誉减值的市场反应也常常与商誉摊销的情况进行对比研究。Jennings(1996)的研究发现股票市场价值与商誉摊销幅度之间存在微弱的相关关系,这表明商誉平均在下降,但其股票市场反应的速度低于平均摊销时间表中反映的速度。Henning和Shaw(2003)着眼于摊销时间表,发现预期增长水平、商誉金额、企业对未来收益和未来股票表现的预测均会显著反馈于商誉摊销年限的选择上,他们的研究表明,摊销年限的选择向市场传递了有价值的信息。Moehrle等(2001)比较了无形资产摊销前的收益和持续经营产生的基准净收益,两种方法解释股票收益的能力没有显著差异,这说明商誉摊销年限可以提供信息,但是即使没有无形摊销,持续经营收益也可以传递相同的信息。首次采用SFAS第142号后,Chen等(2008)、Li等(2011)使用事件研究法研究市场对商誉减值的反应,发现先前和同期的股价变动与商誉减值的幅度有关,这与股票市场预期的减值相一致,减值确实为市场提供了增量信息。Bens等(2011)发现,股票市场对突然性的商誉减值有显著的负面反应,并发现市场反应对以下特征公司的影响较小:一是具有较高分析师关注度的公司;二是减值测试成本相对较高的小公司。

然而,另有部分学者对于商誉减值的价值相关性持相异意见,并对SFAS 142规定的商誉减值是否提升了股票定价效率存有疑虑。其原因在于,商誉减值计提时的操纵空间较大,容易产生信息披露不及时、不真实、不可靠等问题,市场对该消息持怀疑态度,不一定据此改变投资决策(曲晓辉等,2016)。新的商誉处理方法增加了企业的会计自由裁量权(Ramamma,2008),投资者无法通过相关的商誉披露来有效预测商誉减值时间,若商誉减值中蕴含的经济损失在前期已经披露,在除了商誉以外的资产减值损失或者营业外收支等科目中已经体现,并且利润表发布前已经在股票价格体现,则商誉减值损失可能无法传达新的增量信息(Riedl,2004)。而且,管理者可能利用商誉和商誉减值进行盈余管理(Holthausen和Watts,2001;Watts, 2003),延期和择机确认商誉减值损失(Henning等,2004),导致会计信息失真,对投资者产生不利影响。商誉减值进一步增加了资本市场的信息不对称性,引起了股价崩盘风险的陡增(韩宏稳,2019)。

Hayn和Hughes(2006)比较了减值公司和未减值公司过去五年的业绩表现,发现公司业绩在减值之前(通常为4至10年)就已经恶化了,这表明从经济的角度来看,财务报表中的减值确认通常在经济上商誉减值之后发生,真实的减值具有较大的滞后问题。Li和Sloan(2014)在Hayn和Hughes(2006)研究的基础上,进一步根据其商誉预测模型检验了是否可以从交易策略中获得超额收益的问题。因此,在实施表面上更严格的SFAS 142公允价值测试后,商誉减值的及时性变得更低了。通过删改商誉的定期摊销和权益结合法,SFAS 142似乎加剧了延迟减值的动机。

4. 债权投资者

目前,研究商誉减值对债权投资者影响数量较少,一方面源于债务信息公开披露有限,另一方面,该信息在债务契约中的作用较弱。目前关于商誉减值和债权价值相关性研究也有两种相反的观点。一种观点认为商誉作为无形资产几乎不参与清算,其账面价值在很大程度上是无法证实的,因此债权人在进行贷款决策时通常不考虑商誉减值的价值,债权人应该将商誉及其减值排除在契约考量之外(Holthausen和Watts,2001)。另一种观点认为两者存在相关性。Alissa(2013)认为,商誉减值与盈余管理有关,盈余管理影响债券评级,商誉减值一定程度干预债券评级的准确性。Frankel等(2008)研究了企业现有的会计方法和这些方法的强制性改变如何在商誉会计的背景下形成契约, 发现商誉减值的出现已经导致了债务合同中契约的修改。徐经长等(2017)以我国2008~2015年沪深两市的A股非金融类上市企业为研究样本, 发现我国商誉及其减值具有债权价值相关性,影响债务成本。

首先,在商誉的概念边界方面,商誉的内涵随着经济主体价值多元化而变化。同时,经济主体形态的多元化使得商誉与其他无形资产的实质内容存在包容和交叉,商誉的概念边界将随着经济发展不断拓展。例如,在许多独角兽和高科技企业中,表外的人力资本、数据资本和技术资本往往会在考虑商誉时予以体现,同时商誉的价值与其商标价值、商业模式价值难以分离。因此,商誉准则中关于商誉确认的边界亟待根据经济主体的价值情况拓展与完善。

其次,在商誉及其减值的影响因素方面,已有实证研究主要基于合并报表层面探讨商誉及商誉减值影响因素和经济后果的相关问题,由于数据限制,未能将商誉和商誉减值细化到合并集团的每一个经营分部和每一个并购项目,进行更深入的研究。未来研究可以在此基础上,进一步深入探讨企业并购的特征,如并购概率与频率、并购标的特征、并购协议和或有对价的设计等对商誉以及商誉减值的影响。同时,目前研究未能充分考虑制度环境的变化对商誉风险的影响,在未来的研究中,可以在研究设计中进一步考虑和控制监管环境变化造成商誉与商誉减值的影响后进行实证检验,以提高结论的普适性。

最后,商誉及其减值的经济后果方面,可以拓展不同国家和地区、不同场景、不同类型企业以及不同利益相关者商誉及其减值经济后果的比较研究。以我国为例,随着市场化改革进入深水区,制度环境缩紧、监管不断完善,市场并购活动从野蛮生长逐渐回归理性,商誉及其减值呈现阶段性特征。2018年后,上市公司商誉减值出现大幅增长,这与相关部门加强监管、监管环境收紧息息相关。针对不同国家和地区的制度环境,经济发展阶段的特征,对商誉及其减值差异进行比较研究具有重要意义。在此基础上,拓展不同场景、企业类型和利益相关者对商誉及其减值的变化进行更加颗粒化、细致化的研究,探究商誉的自由裁量权在不同类型企业中的应用,以及企业利益相关者对此的反应,可以为政策制定者进一步修订会计准则提供可资参考的依据和观点。

② 美国会计准则的权威机构经历了三个不同的发展阶段:1938年,美国注册会计师协会 (AICPA)为了在建立统一的会计制度问题上发表自己的见解,专门设置了会计程序委员会 (CAP),任期内发布了51份 《会计研究公报》 (ARB)。1959年会计程序委员会撤销,取代的是会计原则委员会 (APB),另设会计研究分会 (ARD)。APB所发布的会计准则文件称为“会计原则委员会意见书”(APB Opinions)。APB还发表另一种研究性文件,称为“会计原则委员会公告” (APB Statements)。1973年,FASB正式成立,取代了APB,并发布财务会计准则公告(SFAS)、财务会计准则委员会解释(FASB interpretations)、财务会计准则委员会技术公报(FASB Technical Bulletins)、财务会计概念公告(SFAC)。

③ 1973年,由澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、英国、美国、墨西哥以及荷兰等9国的16个会计职业团体发起成立了国际会计准则委员会(IASC),制定并发行IAS(International Accounting Standards)。2001年4月国际会计准则委员会(IASC)改组为国际会计准则理事会(IASB),IASB制定并发行IFRS(International Financial Reporting Standards)。

[1]董必荣. 商誉本质研究综述[J]. 中南财经政法大学学报,2008,(3):39-43.

[2]杜兴强. 科斯定理负商誉“悖论”负商誉的确认与计量[J]. 会计研究,1999,(7):31-37.

[3]杜兴强,杜颖洁,周泽将. 商誉的内涵及其确认问题探讨[J]. 会计研究,2011,(1):11-16.

[4]葛家澍. 关于财务会计几个基本概念的思考——兼论商誉与衍生金融工具确认与计量[J]. 财会通讯,2000,(1):3-12.

[5]韩宏稳,唐清泉,黎文飞. 并购商誉减值、信息不对称与股价崩盘风险[J]. 证券市场导报,2019,(3):59-70.

[6]胡凡,李科. 股价高估与商誉减值风险[J]. 财经研究,2019,45(6):71-85.

[7]李丹蒙,叶建芳,卢思绮,曾森. 管理层过度自信、产权性质与并购商誉[J]. 会计研究,2018,(10):50-57.

[8]李玉菊. 基于企业能力的商誉计量方法研究[J]. 管理世界,2010,(11):174-175.

[9]李玉菊,张秋生,谢纪刚. 商誉会计的困惑、思考与展望——商誉会计专题学术研讨会观点综述[J]. 会计研究,2010,(8):87-90.

[10]廖珂,谢德仁,张新一. 控股股东股权质押与上市公司并购——基于市值管理的视角[J].会计研究,2020,(10):97-111.

[11]柳建华,徐婷婷,杨祯奕. 管理层能力、长期激励与商誉减值[J]. 会计研究,2021,(5):41-54.

[12]罗飞. 谈论商誉的性质及购买商誉的会计处理[J]. 会计研究,1997,(1):46-48.

[13]卢煜,曲晓辉.商誉减值的盈余管理动机——基于中国A股上市公司的经验证据[J]. 山西财经大学学报,2016,38(7):87-99.

[14]曲晓辉,卢煜,张瑞丽.商誉减值的价值相关性——基于中国A股市场的经验证据[J]. 经济与管理研究,2017,38(3):122-132.

[15]谭燕,徐玉琳,赵旭雯,蒋华林. 高管权力、前任安排与并购商誉减值[J]. 会计研究,2020,(7):49-63.

[16]汤湘希,唐文强. 我国上市公司确认商誉的经济后果分析——基于2007年上市公司的年报数据[J]. 会计之友,2009,(12):105-112.

[17]谢德仁.商誉这颗“雷”:减值还是摊销?[J]. 会计之友,2019,(4):2-5.

[18]谢纪刚,张秋生.股份支付、交易制度与商誉高估——基于中小板公司并购的数据分析[J]. 会计研究,2013,(12):47-52.

[19]徐经长,张东旭,刘欢欢. 并购商誉信息会影响债务资本成本吗?[J]. 中央财经大学学报,2017,(3):109-118.

[20]张新民,卿琛. 商誉减值隐藏、内部控制与股价崩盘风险——来自我国A股上市公司的经验证据[J]. 吉林大学社会科学学报,2022,62(2):82-95.

[21]张新民,卿琛,杨道广. 商誉减值披露、内部控制与市场反应——来自我国上市公司的经验证据[J]. 会计研究,2020,(5):3-16.

[22]张新民,祝继高. 经营资产结构影响高商誉企业的市场价值吗——基于A股上市公司的实证研究[J]. 南开管理评论,2019,22(2):114-127.

[23]郑海英,刘正阳,冯卫东. 并购商誉能提升公司业绩吗?——来自A股上市公司的经验证据[J]. 会计研究,2014,(3):11-17.

[24]Abughazaleh, N. M., Al-Hares, O. M., Haddad, A. E. The value relevance of goodwill impairments: UK evidence[J]. International Journal of Economics and Finance, 2012, 4(4): 206-216.

[25]Allen, F., Qian, J., Qian, M. Law, finance, and economic growth in China[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 77(1): 57-116.

[26]Arping, S., Sautner, Z. Did SOX Section 404 make firms less opaque? Evidence from cross-listed firms[J]. Contemporary Accounting Research, 2013, 30(3): 1133-1165.

[27]Barth, M. E., Kasznik, R., McNichols, M. F. Analyst coverage and intangible assets[J]. Journal of Accounting Research, 2001, 39 (1): 1-34.

[28]Barth, M. E., Landsman, W. R., Lang, M., Williams, C. Are IFRS-based and U.S. GAAP-based accounting amounts comparable?[J]. Journal of Accounting and Economics, 2012, 54 (1): 68-93.

[29]Beatty, A., Weber, J. Accounting discretion in fair value estimates: An examination of SFAS 142 goodwill impairments[J]. Journal of Accounting Research, 2006, 44(2): 257-288.

[30]Bourne, J. H. Goodwill[J]. The Accountant, 1888, (9): 604-606.

[31]Choi, W. W., Kwon, S. S., Lobo, G. J. Market valuation of intangible assets[J]. Journal of Business Research, 2000, 49(1): 35-45.

[32]Financial Accounting Standards Board. Statement Financial Accounting Standards 142. goodwill and other intangible assets[EB/OL]. [2001-06-18]. https://fasb.org/page/document?pdf=fas142.pdf&title=FAS%20142%20(AS%20ISSUED).

[33]Franceschi, G., Nunes, C., Roland, G., Todorova, M. U.S. Goodwill Impairment Study [EB/OL]. [2018-12-18]. https://www.kroll.com/en/insights/publications/valuation/2018-us-goodwill-impairment-study.

[34]Glaum, M., Glaum, W. R., Wyrwa, S. Goodwill impairment: The effects of public enforcement and monitoring by institutional investors[J]. The Accounting Review, 2018, 93(6): 149-180.

[35]Gu, F., Lev, B. Overpriced shares, ill-advised acquisitions, and goodwill impairment [J]. The Accounting Review, 2011, 86(6): 1995-2022.

[36]Henning, S. L., Lewis, B. L., Shaw, W. H. Valuation of the components of purchased goodwill[J]. Journal of Accounting Research, 2000, 38(2): 375-386.

[37]Jarva, H. Do firms manage fair value estimates? An examination of SFAS 142 goodwill impairments[J]. Journal of Business Finance & Accounting, 2009, 36(9-10):1059-1086.

[38] Li, Z., Shroff, P. K., Venkataraman, R., Zhang, I. Causes and consequences of goodwill impairment losses[J]. Review of Accounting Studies, 2011, 16(4): 745-778.

[39]Ma, R., Hopkins, R. Goodwill—An example of puzzle-solving in accounting[J]. Abacus, 1988, 24(1): 75-85.

[40]Nelson, R. H. The momentum theory of goodwill[J]. The Accounting Review, 1953, 28(4): 491-499.

[41]Ramanna, K. The implications of unverifiable fair-value accounting: Evidence from the political economy of goodwill accounting[J]. Journal of Accounting and Economics, 2008, 45(2):253-281.

[42]Shleifer, A., Vishny, R. W. Stock market driven acquisitions[J]. Journal of Financial Economics, 2001, 70(3):295-311.

[43]Yehuda, N., Vincent, L., Lys, T. The nature and implications of acquisition goodwill[J]. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 2019, 26(6): 709-730.

[44]Zhang, N. The effects of anticipated future investments on firm value: Evidence from mergers and acquisitions[J]. Review of Accounting Studies, 2016, 21(2): 516-558.

国家自然科学基金重大项目(71790604);国家电网有限公司管理咨询项目(SGNY0000CSWT2300029)

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月