主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

中国财政 | 经济周期基本成因及反周期调控政策建议——从乘数-加速原理的局限性出发

经济周期基本成因及反周期调控政策建议

——从乘数-加速原理的局限性出发

财政部机关服务中心副主任 李大雨

经济周期是宏观经济运行的重要现象,也是经济学的重要研究内容。只有认清经济周期的形成机制和特点,才能为反周期的国家干预政策提供理论依据,提高宏观调控的针对性、有效性。

乘数—加速原理对经济周期的解释及其局限性

乘数—加速原理是当代经济学解释经济周期波动的重要理论。该理论认为,投资导致国民收入以乘数增长,国民收入增长带来消费增长,又反过来引起投资按照加速数增长,它们循环影响,推动经济大幅增长,达到一定程度后随着国民收入增长减缓,它们又循环推动经济大幅下降,由此造成经济起落,形成经济周期。

该理论假设国民收入由政府支出、消费、投资三部分决定,其中消费由上期国民收入决定,投资由消费增量引起,相应构建了国民收入函数Yt= Gt+βYt-1+ vC(Ct- Ct-1)。

对于乘数—加速原理,笔者认为,一方面,该理论具有重要意义。一是该理论主要从经济系统内生因素解释经济周期,而非归咎于外因,在基本导向上对经济周期的研究进行了纠正。二是该理论揭示了经济系统各变量之间传递影响的连锁反应。可以认为乘数—加速原理描述了“经济中的蝴蝶效应”,而支出和投资则是扇动国民收入的“蝴蝶的翅膀”。另一方面,该原理也存在以下三个方面局限性:一是该原理只从需求的角度解释经济周期,忽视了对供给角度的考量,对周期的解释不完整。根据乘数—加速原理基本公式Yt= Gt+βYt-1+ vC(Ct- Ct-1),国民收入由政府支出、消费需求、投资需求三部分决定,没有考虑供给因素对国民收入的影响,事实上,需求和供给是经济中两个不可或缺的基本方面,国民收入是由供给和需求共同决定的。二是该原理忽视了积累对投资在长期上总体约束,扩大了政府支出对经济的推动作用。投资或来自实际产出形成的储蓄,或来自名义产出超过实际产出的货币超发。乘数—加速原理由于没有考虑储蓄对投资的长期约束,因而其描绘的政府投资对经济增长的拉动作用,有相当程度是货币超发而非实际增长。三是该原理的数理性质决定了其保持周期函数是偶然情况,原理对经济周期的解释有限。将乘数—加速原理基本公式进行变形有Yt -(1+vC)βYt-1+ vCβYt-2 = Gt ,为一个二阶常系数非齐次线性差分方程。根据差分方程数理性质可知,该方程大多数情况为脉冲不断减弱至消失或不断增大,仅在特定少数条件下才保持周期性振荡。然而在实际经济运行中,经济周期是一直存在的,它不会经过一段时间就消失,也不会振动幅度不断加剧,是比较有规律性、在一定幅度之内的。这说明,乘数—加速原理只是部分地解释了经济周期现象,经济周期中还存在着其未能充分揭示出的波动因素与稳定因素。

从投资—消费关系视角分析宏观经济周期波动

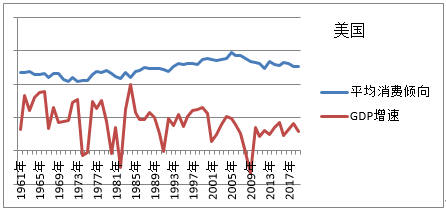

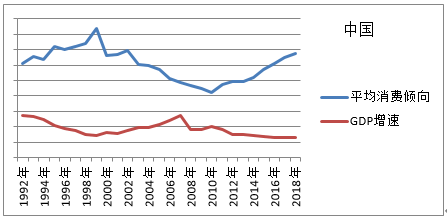

笔者对美国、日本、中国等一些典型国家自1961年以来的GDP增长速度与平均消费倾向数据进行了考察,在经济上行期,投资消费比提高,平均消费倾向下降;在经济下行期,投资消费比下降,平均消费倾向提高(如图所示)。可以看出,经济增长不是稳定直线地运行,而是随投资与消费的矛盾积累与矛盾解决周期性振荡前行。

图:部分国家经济周期与消费倾向变动关系

图:部分国家经济周期与消费倾向变动关系从供给和需求两方面对经济增长的周期性波动来分析:从供给侧看,一国的产出主要取决于资本、劳动力和综合因素(由管理水平、技术水平决定的投入产出效率)。我们用YS表示供给,用I表示投资,A表示初始供给量即在不增加投资的情况下全部最终产品产出,B为系数,代表产出与投资之间的比例关系,则社会总供给可以表示为YS=A+BI。从需求侧看,需求包括投资需求、消费需求、出口需求三部分。我们用Yd表示需求(本文仅考察国内需求),用I表示投资,C表示消费,则社会总需求可以表示为Yd=I+C。由于供给和需求在形成来源上是不同的,供给是生产出的最终产品扣除自用品和净意愿存货而提供市场的部分,取决于生产量,而需求是需要与收入的“交集”,制约需求的收入来自于交易,只有成交产品才能实现为收入进而形成需求,取决于销售量,因此供给和需求在多数情况下并不相等。当社会总供给与社会总需求相等时,商品出清,此时的国民经济实现无周期的均衡增长。

由社会总供给等于社会总需求(YS = Yd),A+BI = I+C,得到国民经济均衡增长条件I =  或C=A+(B-1)I,可以得出:在国民收入的使用中,投资与消费需要保持比例关系,国民经济才能保持均衡增长。即:当国民收入使用中用于投资的份额过多,或者说投资消费比过高时,实际经济增长超过均衡增长,一方面说明当期出现经济过热,另一方面说明投资形成的后续供给将超过需求,积累着潜在的衰退风险。当国民收入使用中用于消费的份额过多,或者说投资消费比过低时,实际经济增长没有达到均衡增长,一方面说明当期出现经济过冷,另一方面说明投资形成的后续供给将出现不足,对增加投资形成客观要求。

或C=A+(B-1)I,可以得出:在国民收入的使用中,投资与消费需要保持比例关系,国民经济才能保持均衡增长。即:当国民收入使用中用于投资的份额过多,或者说投资消费比过高时,实际经济增长超过均衡增长,一方面说明当期出现经济过热,另一方面说明投资形成的后续供给将超过需求,积累着潜在的衰退风险。当国民收入使用中用于消费的份额过多,或者说投资消费比过低时,实际经济增长没有达到均衡增长,一方面说明当期出现经济过冷,另一方面说明投资形成的后续供给将出现不足,对增加投资形成客观要求。

经济运行上述状态的交替出现,使经济增长客观上形成周期性波动。因此,经济周期是经济运行的客观必然产物,是经济系统自身内生形成的,推动经济增长的投资消费比变化同时创造了经济周期波动。

反周期宏观调控政策建议

一是加强对投资和消费的监测,增强宏观调控的前瞻性。笔者认为,除了传统上将GDP增速作为判断经济周期的主要指标以外,为了增强宏观调控的预见性,应当重视投资与消费比例的变动,建立对消费倾向指标的监测。当投资消费比在一段时期持续上升,投资在国民收入使用中逐渐提高,消费所占比例下降时,说明此时经济偏热,同时由于投资将在后续形成产出,预示着后续可能出现供过于求的情况;当投资消费比在一段时期持续下降,投资在国民收入使用中逐渐减少,消费所占比例上升时,说明此时经济偏冷,同时由于投资形成的后续产出减少,预示着后续可能出现供给不足的情况。

二是重视对投资和消费的调节,增强宏观调控的针对性。笔者认为,应当将调节投资消费比纳入宏观调控范围。当投资消费比过高时,可将抑制投资作为重点,辅之以鼓励消费、促进投资需求转化为消费需求的政策;当投资消费比过低时,可将鼓励投资作为重点,辅之以抑制高消费的政策。为此,可以设立挂钩消费倾向指标的自动调节机制。当消费倾向超过警戒线上线时,实施提高利率、征收投资税以及优惠减免消费税等措施,鼓励人们将原本打算投资的资金用于消费;当消费倾向低于警戒线下线时,实施降低利率、免征投资税以及提高奢侈品消费税率等措施,促使人们将原本打算消费的资金向投资转化。

三是重视民间支出和市场培育,增强宏观调控的有效性。经济是由消费者、生产者、政府共同组成的,经济增长、良性运行必然需要各方共同参与。在宏观调控中,政府支出必不可少,但应更加重视发挥经济管理政策对民间投资、民间消费的影响。如制定鼓励民间投资的政策,激发市场活力,提振市场信心;打击市场封锁和行政垄断,营造公平竞争的市场环境;将政策透明化、法治化,避免频繁变动,稳定市场预期。

四是充分认识经济周期的客观作用,增强宏观调控的必要性。笔者认为,经济周期作为供求机制发挥作用而产生的一种客观现象,有其自身存在规律。在经济上升的复苏和繁荣阶段,需求旺盛,促进了经济在量上的扩张,且由于市场环境宽松,众多中小企业都是在这一时期加入市场的,为经济注入了新的活力;在经济收缩的衰退和萧条阶段,需求低迷,供求矛盾突出的状况挤压淘汰了落后产能,也倒逼了经济质量提升。正是通过周期波动,经济交替实现了量的扩张与质的提升而不断发展。反周期调控政策由于在经济“过冷”期扩张需求,在“过热”期柔和平抑需求,因此,在必要时应坚定不移地使用反周期调控政策,但要避免政府干预经济的路径依赖,不宜频繁调整和经常性使用。

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号