中国财政 | 欧盟碳市场价格变化分析及对我国的启示

欧盟碳市场价格变化分析及对我国的启示

国际财经研究专家工作室国合司“双碳”课题组

党的二十大报告提出要健全碳排放权市场交易制度。碳市场是实现碳排放交易的重要载体,建立健全碳市场对促进我国实现绿色转型具有重要意义。财政部国际财经专家工作室课题组深入研究了欧盟碳市场价格的变动趋势与影响因素,对完善我国碳交易市场提出了建议。

欧盟碳市场价格变化趋势

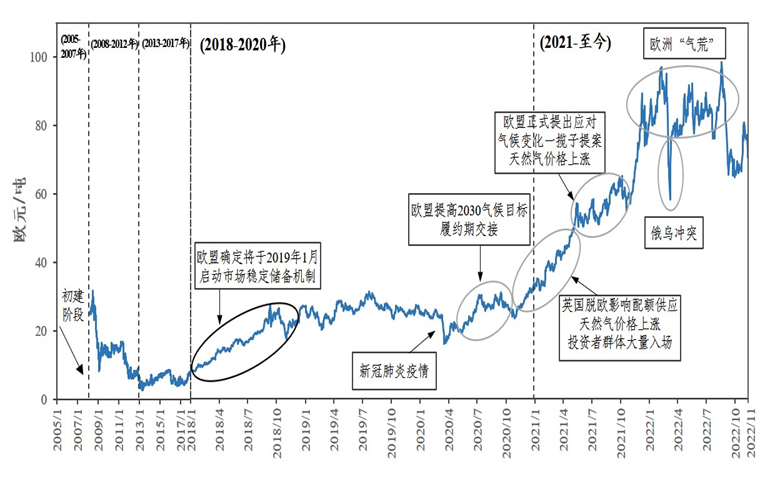

自2005年欧盟碳市场成立以来,碳价总体呈波动上涨趋势。欧盟碳价波动可划分为五个阶段:第一阶段(2005—2007年)为试运行期,通过市场供求关系形成每吨20欧元左右的初始碳价,之后逐步上升至30美元左右。第二阶段(2008—2012年)为碳价波动下降期,受金融危机影响经济增长放缓,能源消费随之下降,导致欧洲企业排放量降低,配额过剩问题凸显,使碳价在2008年从近30欧元直接跌破10欧元,并波动下降至2012年的7欧元。第三阶段(2013—2017年)为碳价低迷期,由于累积配额严重过剩,碳价长期维持在10欧元内,最低降至3欧元。欧盟曾提出市场改革方案,但成效不显著,受2016年英国脱欧影响,碳价再次小幅回落。第四阶段(2018—2020年)为碳价回涨期,受政策因素影响,2018年之后碳价大幅回涨,越过20欧元,疫情暴发后碳价短暂跌至15欧元后继续上涨。第五阶段(2021年至今)为碳价攀升期,碳价涨势迅猛,连续突破新高,仅2021年就从33欧元攀升至最高90欧元。2022年总体保持高位运行,当年8月19日出现99.2欧元的历史碳价峰值,比欧盟碳市场成立之初上升400%。

图 2008年以来欧盟碳市场价格走势及影响因素

数据来源:1.课题组根据欧盟碳价数据分析并绘制

2.欧盟碳价数据取自投资网

https//www.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data

影响欧盟碳市场价格变化的主要因素

气候目标及相关气候政策是影响欧盟碳市场价格变动的长期因素,宏观经济形势、能源价格变动以及英国脱欧、俄乌冲突等事件对其造成短期影响。

(一)强化气候目标及政策调控是欧盟碳价提升的长期内在动力。纵观碳价变化的五个阶段,在前三个阶段中,欧盟碳市场配额过剩是导致碳价低迷的主要原因。针对这一问题,欧盟一方面通过改革碳市场政策削减过剩配额,提升市场信心。2014—2016年,欧盟实施了折量拍卖机制,共削减9亿吨配额。2018年,为应对超预期的需求侧冲击和配额过剩,欧盟建立碳市场稳定储备机制 (MSR)以稳定碳价。该机制根据市场供需关系从年度配额拍卖量中回收一定比例的配额存入MSR,或从MSR中投放至年度配额拍卖,截至目前共回收6.62亿吨碳交易配额,对疫情期间碳价的稳定起到支撑作用。另一方面,欧洲绿色新政强化了气候目标。欧盟于2021年通过立法将2030年减排目标由40%上调至55%,同年欧委会碳市场改革方案提议将碳市场覆盖领域的2030年减排目标由43%上调至61%等。此举对配额预期需求带来较大影响,成为碳价上涨的长期驱动力。

(二)宏观经济及能源价格变化趋势对欧盟碳价波动形成牵引力。经济形势的变化直接影响能源活动及碳排放量,进而对碳配额供需关系和碳价造成影响。从示意图可以看出,受疫情影响,2020年初欧盟碳价一度跌落到20欧元以下,至同年5月出现经济复苏迹象后碳价逐步回升至20欧元;2020年8月,由于经济复苏缓慢,碳价再次出现小幅波动。欧盟能源价格尤其是天然气价格与碳价具有较强的正相关性,主要原因是气价上涨会促使企业选择价格低廉但排放较高的其他能源类型,使碳配额供需关系趋紧导致碳价上涨。自2021年起,欧盟气价和碳价暴涨,期间虽因“北溪2号”项目推进与美国液化天然气的加大供给稳定了气价并带来碳价回落,但欧洲“气荒”的总体趋势未变,碳价仍保持上涨态势。

(三)成熟的市场环境和碳金融产品增加了碳配额交易需求并推动了碳价上涨。欧盟碳市场发展至今已具备了多元投资主体与丰富的交易品种。投资主体包括企业、自然人与金融机构。据欧盟证监会统计,2018—2021年,欧盟碳市场中非履约企业参与方从254个增加到483个,仅2021年活跃在碳市场的投资基金达250个。交易品种包括一级市场的配额拍卖,二级市场的现货、期货和基金交易等。其中,拍卖、现货和期货分别占比约4.8%、6.4%和88.7%,期货交易占绝对主导地位。丰富的碳金融产品提高了碳市场活跃度,2021年欧盟碳市场各类配额交易量达122亿吨,是年度配额总量的7.6倍。碳金融产品被视为理想的投资对象,撬动了巨量资金,对提升碳交易规模和推高碳价形成托举。

(四)投机、地缘政治等因素引发碳价剧烈波动。新冠疫情、英国脱欧、履约期交接、俄乌冲突以及市场投机行为等因素对欧盟碳价带来较大波动,但影响期较短。2020年3—4月,受疫情影响碳价一度大幅下降至20欧元以下,但6月初即恢复至疫情前水平。2022年3月,俄乌冲突导致碳价由近90欧元跌至58欧元,2个月后碳价就重回90欧元高位。此外,英国脱欧、市场投机、欧盟内部政治博弈、极端天气变化等都造成碳价的短期波动。

我国与欧盟碳市场比较分析

我国地方试点碳市场起步较早,但全国统一碳市场成立仅一年多时间,与欧盟碳市场相比,我国碳市场价格形成机制、成熟度和稳定性等存在较大差异。

(一)碳市场总量控制与分配方式存在根本差异。欧盟碳市场采用自上而下的总量控制与交易体系,近年来在配额削减方面发挥出政策的连续性与可预见性优势,以强有力的手段提升市场信心,使碳价走出低迷。我国全国碳市场采用自下而上的配额总量确定与分配方案,主要管控既有碳排放量,且基于强度控制设计,现阶段不确定排放总量控制目标,配额分配方案的出台多滞后于实际排放发生时间。第一个履约期配额总量设定与分配方案根据2019—2020年重点排放单位实际产出量计算,通过自下而上的方法层层上报加总确定。第二个履约期开始后由于企业无法把握未来配额供需情况,市场观望情绪明显,削弱了市场流动性。

(二)碳市场成熟度不同。从交易量上看,2021年7月至2022年7月,我国全国碳市场首个履约期交易总量仅有1.94亿吨,同期各试点碳市场交易总量约为0.43亿吨;同期欧盟碳市场碳配额拍卖与期货成交量分别为5.21亿吨和96.6亿吨,我国约为欧盟碳市场交易量的2.3%。从价格上看,2021年全国试点碳市场配额价格处于1.74—9.48欧元之间,而欧盟的现货市场价格为60—65欧元。从交易行业看,我国仅将电力行业纳入全国碳市场交易,欧盟碳交易覆盖行业较多,除电力外,还包括钢铁、化工、铝、塑料、水泥、建材等高排放行业。从交易产品上看,欧盟碳市场的产品结构丰富且全面,包括现货与期货、期权等金融衍生品,而我国全国碳市场目前主要产品只有碳排放配额和自愿减排量。在我国全国碳市场首个履约周期中,大宗协议交易量占比为83%,挂牌交易占比17%,且主要集中在履约前的11月和12月,市场活跃度较低。总体来看,我国碳市场仍是一个日均交易量较低的履约型市场。同时,也应看到,虽然我国目前仍落后于发达碳市场,但地方政府和企业在碳交易试点中持续探索和创新。2021年,广州碳排放权交易所组织海外路演,创新开展碳汇价值和价格保险业务;天津碳排放权交易所率先探索配额线上拍卖的有偿发放机制。

(三)碳市场稳定性和监管机制不同。碳市场在运行过程中经常受到不确定因素影响,欧盟和我国地方碳市场均出现过调控手段缺失引发市场失灵情况。为应对外部冲击和碳交易配额过剩问题,欧盟已设立了碳市场稳定储备机制 (MSR)。我国多数碳交易试点通过价格设限、政府干预等手段进行调控,但仍存在无法及时回收或投放配额的情况。例如,重庆碳市场仅遵循配额总量逐年持续下降的原则,缺乏灵活调整的机制。2015—2016年受宏观经济形势影响市场碳交易配额大量结余,2017—2018年随着“去产能”推进又出现了碳交易配额短缺现象,影响了市场流动性和碳排放单位正常履约。目前,我国全国碳市场借助配额预分配、调整及核定流程,碳价随履约周期波动整体平稳,但市场价格稳定机制、风险预警及防控机制仍未建立,难以为全国碳市场的良好运行提供长效保障。

启示与建议

(一)完善碳排放核算方法,促进形成合理碳价。完善碳排放核算方法体系和标准,规范碳排放数据监测、报告和核查技术规范,建立全面准确真实可靠的碳排放数据基础,夯实碳市场运行基础。着力完善碳配额分配机制,逐渐由强度控制向总量控制过渡,使之与国家和各行业减排目标相结合。进一步规范碳配额发放,助力形成科学合理稳中有升的碳价,助推减排进程。

(二)建立完善的碳市场形势跟踪分析与调控机制,及时化解负面冲击。建立公开透明的碳交易相关信息沟通平台,加强对全国碳市场形势的跟踪分析,在逐步建立配额分配长效机制同时,参考欧盟碳市场稳定储备机制,引入碳市场调控机制,使之与国民经济发展和能源供给相适应,形成“储碳池”,缓解突发情况对配额供需与市场价格的冲击,起到稳定碳价作用。

(三)加快完善碳市场环境建设及监管手段,有序提升市场活力。适当放宽碳市场准入标准,鼓励相关金融机构和碳资产管理公司参与碳市场交易。逐步丰富交易品种和交易方式,陆续纳入减排空间较大的行业,不断提升碳市场活跃度。完善碳市场监管条例,加强风险管理,谨防国际市场风险溢出,禁止投机性市场操纵行为,严控外部投机资金进入我国碳市场。

(四)审慎推进碳交易体系建设,确保能源与经济安全。我国应坚持低碳转型战略定力,在策略上以能源和经济安全为前提,不能因外部压力而过度控制碳排放,影响经济增长和居民生活。对内应推广清洁能源技术,实施基于我国特有资源禀赋的碳减排政策,审慎推进碳市场、碳税和碳信用体系建设,防止对企业和社会稳定发展形成冲击;对外促进友好谈判,坚持底线思维,完善碳外交手段,共建互利、互认、共赢的减排政策体系。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月