当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2020年第21期 > 《中国财政》2020年第21期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2020年第21期 > 《中国财政》2020年第21期文章 > 正文PPP项目预算绩效管理实践探析

时间:2021-03-04 作者:杜峰|梁舰 (作者单位:中建政研集团)

[大]

[中]

[小]

摘要:

根据新预算法和《关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,PPP项目政府支出责任应纳入全面预算管理范畴。依据花钱必问效,无效必问责的原则,应对公共服务类PPP项目实施绩效管理,其中对纯政府付费类项目和政府可行性缺口补助类项目实施预算绩效考评管理,对使用者付费类项目进行绩效监控与评价管理,以期实现PPP项目规范并高质量运行。

PPP项目绩效管理现状及思路

目前,PPP项目政府支出预算绩效管理主体是PPP项目所在地的财政部门联席行业主管部门,而PPP项目绩效管理主体是行业主管部门;PPP项目预算绩效管理涉及预算、项目、PPP、绩效监测与考核、项目评价管理等因素。具有政府财政绩效管理和政府投资非PPP模式项目绩效管理的特点,同时兼具PPP相关的以下五个特点:以市场化投融资模式来促进高效率高质量提供公共服务功能;覆盖促进财税体制和国家治理方式适应新常态环境下的改革;稳经济、稳就业、降杠杆、防风险的需求;满足全社会需求与供给侧结构升级、引导专业化、科学化、标准化、法制化实现;花钱必问效,“低”效必问责。为此,PPP预算绩效管理应包含绩效监测、绩效考核、绩效评价等基本内容。其中绩效评价包括运营期定期评估、条件触发评价和常...

根据新预算法和《关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,PPP项目政府支出责任应纳入全面预算管理范畴。依据花钱必问效,无效必问责的原则,应对公共服务类PPP项目实施绩效管理,其中对纯政府付费类项目和政府可行性缺口补助类项目实施预算绩效考评管理,对使用者付费类项目进行绩效监控与评价管理,以期实现PPP项目规范并高质量运行。

PPP项目绩效管理现状及思路

目前,PPP项目政府支出预算绩效管理主体是PPP项目所在地的财政部门联席行业主管部门,而PPP项目绩效管理主体是行业主管部门;PPP项目预算绩效管理涉及预算、项目、PPP、绩效监测与考核、项目评价管理等因素。具有政府财政绩效管理和政府投资非PPP模式项目绩效管理的特点,同时兼具PPP相关的以下五个特点:以市场化投融资模式来促进高效率高质量提供公共服务功能;覆盖促进财税体制和国家治理方式适应新常态环境下的改革;稳经济、稳就业、降杠杆、防风险的需求;满足全社会需求与供给侧结构升级、引导专业化、科学化、标准化、法制化实现;花钱必问效,“低”效必问责。为此,PPP预算绩效管理应包含绩效监测、绩效考核、绩效评价等基本内容。其中绩效评价包括运营期定期评估、条件触发评价和常规移交后评价三类。条件触发评价包括建设期评价、投融资决策评价、合同执行异常需求即时评价、价格调整需求即时评价、范围内容改变需求评价及其他需求评价等。

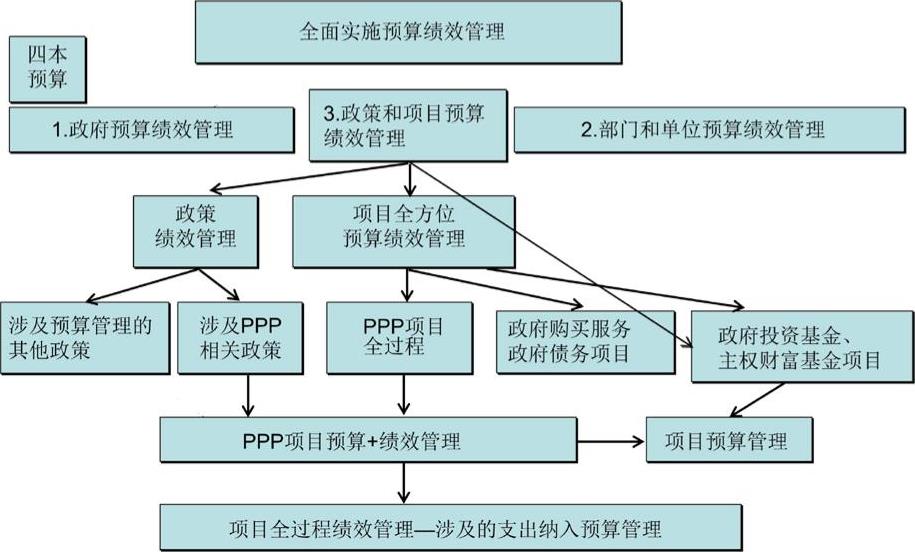

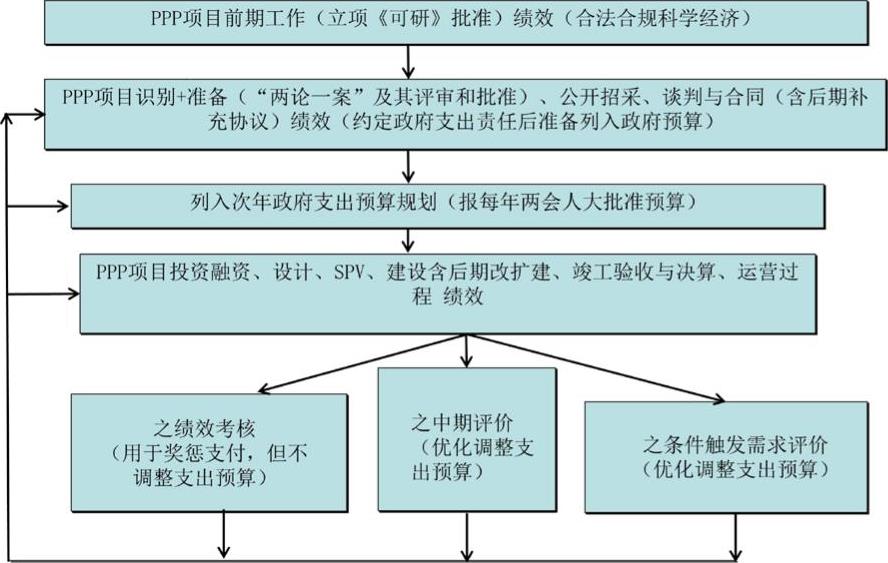

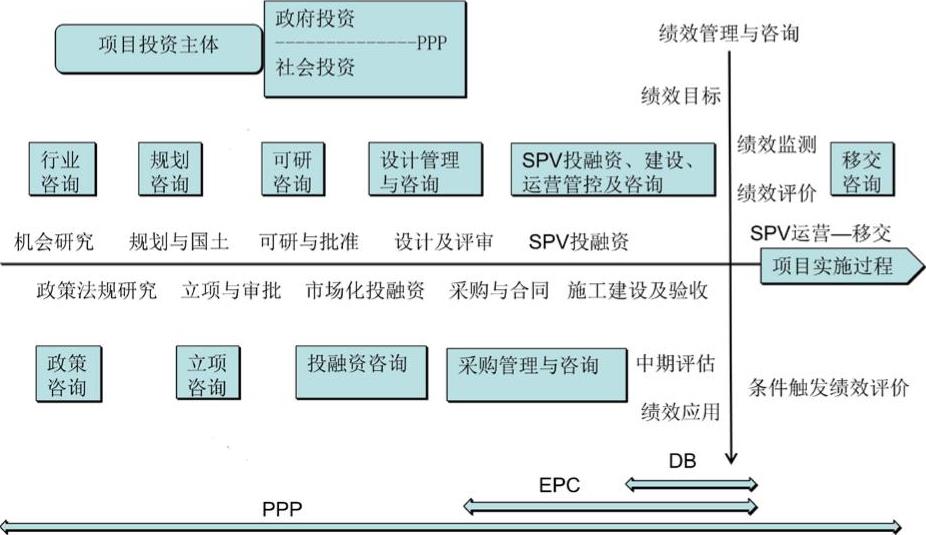

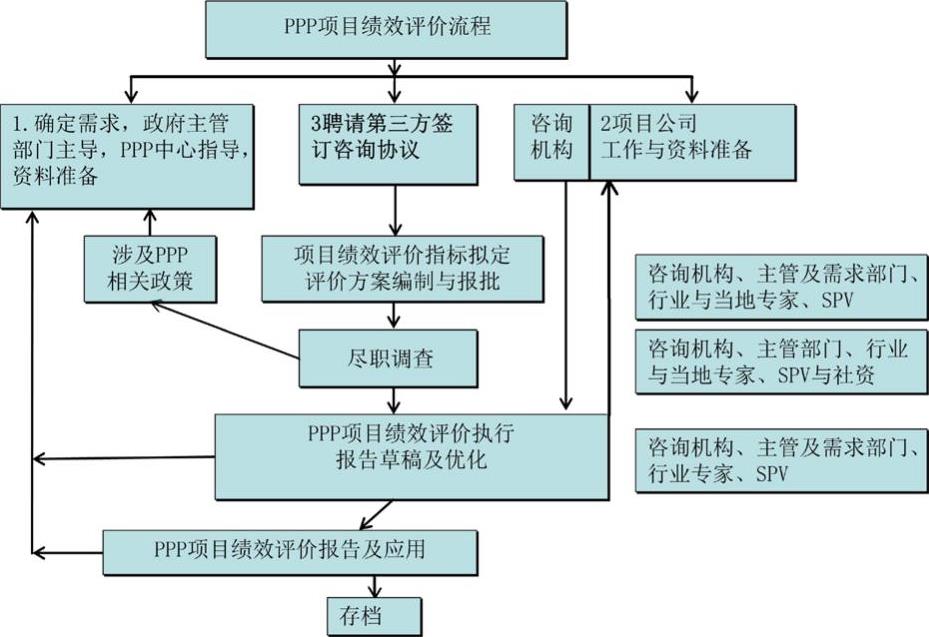

为了实现PPP项目全生命周期的高效绩效管理,按照“大道至简”的原则,可将复杂的PPP理论与实践涉及绩效或预算绩效管理内容简化为:一是以PPP合同为基础的日常常规绩效考核,用于对价支付,履行合同义务(政府支出责任预算在PPP合同中拟定)。二是以对项目的不同阶段需求为基础的项目评价,用于总结PPP项目实现目标程度,优化合同,调整预算等。见图1、图2、图3。

PPP项目绩效考核

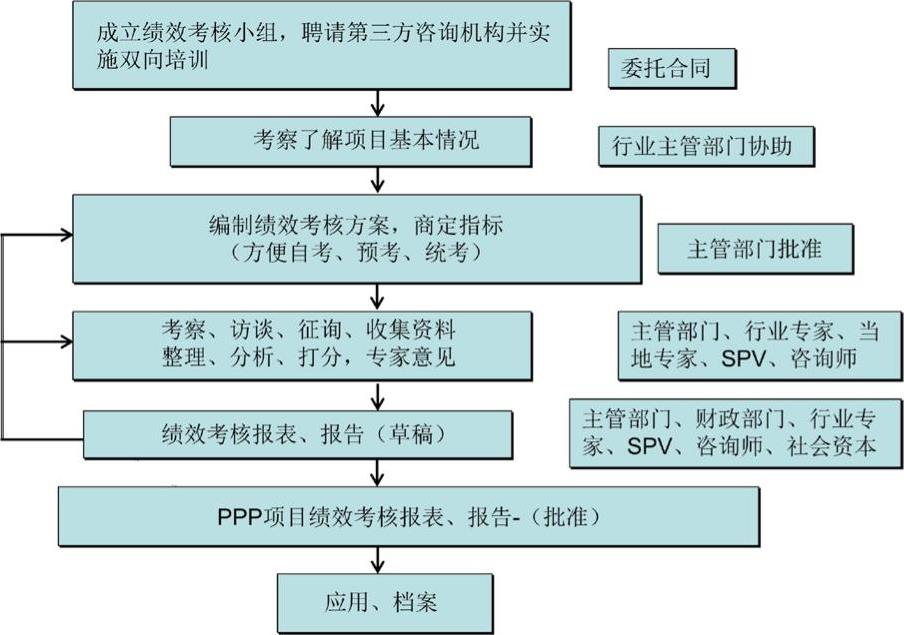

为了实现绩效目标、维护合同执行、落实支付对价,必须及时进行绩效考核。绩效考核分为常规定期考核和随时考核,PPP项目绩效考核的主体是行业主管部门,考核对象是项目公司(SPV),考核周期同步于合同约定的支付周期,但至少每年考核一次,可以按月或季预考核,预考核一般以自考为主,填写自考核表给主管部门审核核定,预考核可以完全对应预付费,年底统一汇总全面考核时结合合同再平衡支付,并提出考核报告;考核指标的设定要遵循科学化、专业化、合理合规化、简单易行化及相关方无异议统一分段分级覆盖而不重复的原则,具体的三级考核指标一般不超过50项;考核实行100分制并在优良分数段不扣支付的原则,也称70/85原则,即最低支付不少于70%和85分以上不扣款原则;考核报告报财政部门作为支付的依据后入档管理。见图4。

PPP项目绩效评价

1.定期评价。PPP项目只有到了运营期才能达到提供公共服务的条件,只有运营才能实现PPP的目标。PPP项目进入运营期后,在每年进行考核对应支付的基础上,每隔3年左右要开展一次绩效定期评估,来评价项目整体情况及总结所处相应阶段周期的运营情况,根据结果调整预算。定期评价范围应确定为在没开展过建设期评价的第一次定期评价时,要将建设期前项目开发内容、建设期内容、该阶段运营内容都纳入评估范围。若进行过建设期评价或非第一次定期评价,就只将该阶段运营内容作为评价范围。定期评价主体是行业主管部门,评价对象是“项目”;评价要遵循实事求是、公平公正、合理合法、追求全面尽量深化的原则;评价指标要以PPP项目目标为基础,针对项目本身及项目相关方绩效进行评价;评价指标分为一二三级,针对“政策”“政府”“项目”“项目相关方”对项目管理、项目产出、项目效果、可持续性、结果应用所涉及的指标进行定量打分和定性分析,发现问题,给出措施和建议,包括修改合同、调整预算等,出具《定期评价报告》,应用与存档。评价流程应包括:评价方案、收集整理资料、评价分析、评价报告、结果应用(含预算调整)、档案管理等。见图5。

2.条件触发需求评价。建设期末需求评价、投资决策评价、运营期范围变化需求评价、合同维护需求评价、日常纠纷解决需求评价、对价调整需求评价等均属于PPP项目全生命周期内的条件触发需求评价范畴。PPP相关机构根据不同阶段的不同需求提出,根据不同的触发条件而设置评价目标,由第三方咨询服务机构协助完成。

3.PPP项目移交后评价(简称“PPP后评价”)。PPP项目后评价内容远超过一般传统意义上的项目“后评价,”除了具有国家发改委关于《中央政府投资项目后评价管理办法》要求的建设期末竣工决算之前的内容和要求外,还包括PPP的市场化投融资、10年以上的运营周期内容的管理和新常态下PPP的目标管理特点。一般由投资管理部门为评价主体,对PPP项目全生命周期进行评价。一般的流程是按照决策和管理部门所关心问题的重要程度结合全面总结的需求,主要从决策和前期工作、建设目标、投融资建设运营和移交过程实施、前期征地拆迁和土地获取、各阶段经济成果、环境影响、社会效果、可持续性等方面进行评述,评价始终贯穿着绩效管理内容,对政府预算支出负责,对使用者付费负责。

4.需更加关注PPP项目绩效评价完整性。从广义PPP实施来推算,从1996年特许经营BOT开始,至今,我国PPP已经进展了24年,跟踪绩效考核了24年;2014年正式提出并推广PPP以来的6年,国务院及其各相关部委先后共出台涉及PPP及其绩效管理的政策近百余项,绩效监测、考核、评价概念贯穿始终,已经引起了各个PPP主管政府和投资人足够的重视,并不断探索实践,积累了一定的经验。但是,不可避免的碰到诸如法律不配套、政策交叉、监管不力等导致落地模糊、组织机构和人员畏难、第三方咨询机构专业性不足等问题,导致了今天的PPP项目预算绩效管理仍不完整、不顺畅,需要PPP相关方不断创新实践,逐步完善体系。

责任编辑 张蕊

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号