当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2018年第05期半月 > 201805半月文章表 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2018年第05期半月 > 201805半月文章表 > 正文读《生命中不能承受之轻》有感

时间:2019-08-22 作者:廖朝明 作者单位:中国财政杂志社

[大]

[中]

[小]

摘要:

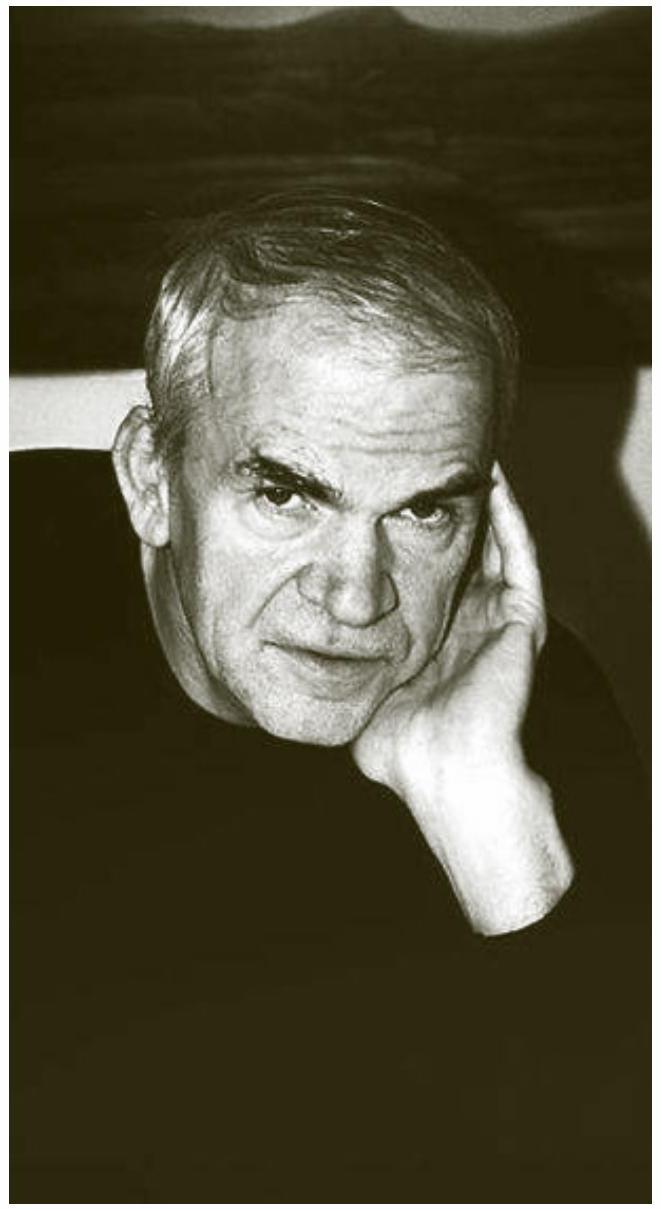

《生命中不能承受之轻》 (下称《轻》)是捷克作家米兰·昆德拉的代表作。小说描写了主人公托马斯与特丽莎、萨宾娜之间的感情生活,它是一个男人和两个女人的爱情故事,它也是一部哲理小说,从“永恒轮回”的讨论开始,把读书的人带入了对轻与重、灵与肉等一系列问题的思考,也不禁感慨生命中有太多事看似轻如鸿毛,却让人难以承受。

一些经典作品值得一读再读,《轻》就是这种作品,随着阅读者阅历和思想厚度的增加,重新阅读总会有新的发现。这本在大学时代以为艰深晦涩的小说,再次重读发现已经克服了许多障碍,也有几点感悟。

关于昆德拉的复调叙事风格。先说明一下,这是我在查看豆瓣读书时看到的概念,我觉得一些难以理解的电影、诗歌、小说等,完全可以通过网络来回答自己心中的疑惑。所谓复调叙事,是指相对独白叙事而言,有两个或多个主体交叉对事件进行不同角度的描述。在《轻》一书中,大量使用了复调叙事,比如主人公托马斯和特丽莎的相识到结婚,托马斯和特丽莎从瑞士回到捷克,托马斯和萨宾娜的故事,萨宾娜和弗兰茨的故事,昆德拉不停地转换视角,几个人物交替进行事件的陈述或内心的独白,但这种叙述并非叠床架屋的重复,比如在托马斯视角中...

《生命中不能承受之轻》 (下称《轻》)是捷克作家米兰·昆德拉的代表作。小说描写了主人公托马斯与特丽莎、萨宾娜之间的感情生活,它是一个男人和两个女人的爱情故事,它也是一部哲理小说,从“永恒轮回”的讨论开始,把读书的人带入了对轻与重、灵与肉等一系列问题的思考,也不禁感慨生命中有太多事看似轻如鸿毛,却让人难以承受。

一些经典作品值得一读再读,《轻》就是这种作品,随着阅读者阅历和思想厚度的增加,重新阅读总会有新的发现。这本在大学时代以为艰深晦涩的小说,再次重读发现已经克服了许多障碍,也有几点感悟。

关于昆德拉的复调叙事风格。先说明一下,这是我在查看豆瓣读书时看到的概念,我觉得一些难以理解的电影、诗歌、小说等,完全可以通过网络来回答自己心中的疑惑。所谓复调叙事,是指相对独白叙事而言,有两个或多个主体交叉对事件进行不同角度的描述。在《轻》一书中,大量使用了复调叙事,比如主人公托马斯和特丽莎的相识到结婚,托马斯和特丽莎从瑞士回到捷克,托马斯和萨宾娜的故事,萨宾娜和弗兰茨的故事,昆德拉不停地转换视角,几个人物交替进行事件的陈述或内心的独白,但这种叙述并非叠床架屋的重复,比如在托马斯视角中的空白、悬念或者读者产生的误解,到特丽莎的片段中予以完善甚至改写。这不由让我想到了莫言讲述他阅读《百年孤独》时那种如同醍醐灌顶式的感慨:“原来小说可以这么写!”当我了解到复调叙事这个概念后,觉得有一种似曾相识的感觉,原来我在看电影时也曾发现,只是没有这个概念而已。比如黑泽明的电影《罗生门》,通过强盗、女人、死去的武士和樵夫四个角度,分别对案件进行了从自我角度出发的描述,令观众逐渐把握事件的全部真相,或者说令观众更加迷惑,到底哪部分叙事是真实的?我国的电影中也有这种成功的借鉴,如王家卫的《东邪西毒》、宁浩的《疯狂的石头》等等。还有必要提一句的是,复调原本是个音乐上的概念,但这种技巧同样可以应用在小说、电影当中,这也似乎验证了一个观点:当你到达一定境界之后,所有的领域都是融会贯通的。

关于叙事和议论。许多西方作家在小说中喜欢夹杂大量的关于宗教、哲学、人生的见解和议论,比如列夫·托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、昆德拉等。昆德拉小说中的许多议论是相当精彩的,并非可有可无,它们能延伸读者的想象空间,激发读者的思考和共鸣,将人带入更有厚度的阅读体验,而这点我认为恰恰是许多中国作家不擅长的和需要学习的地方。试举一例,比如《轻》一书中反复提到的萨宾娜的礼帽,那是托马斯和萨宾娜的爱情纪念物,可以让萨宾娜想到祖父、父亲、祖国、她和托马斯之间的缠绵往事等,可是在新情人弗兰茨看来它毫无意义,于是就随手把帽子从萨宾娜头上摘下放到一旁。这里昆德拉就用了大量的议论,诸如“赫拉克利特河床”,诸如生命中的回声,最后还用了这么一段来总结:“人们还很年轻的时候,生命的乐章刚刚开始,他们可以一起来谱写它,互相交换动机(就像托马斯和萨宾娜相互交换礼帽的动机),但是,如果他们相见时年岁大了,像萨宾娜和弗兰茨一样,生命的乐章多少业已完成,每一个动机,每一个物体,每一句话,互相都有所不一样了。”读到这里使我就产生了许多共鸣,想起了一句古诗“还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时”;想起来人生苦短但又不可重来,正如赫拉克利特所言的不能两次踏入同一条河流;想起了一部同样是来自捷克的电影《快乐的结局》,电影采用倒叙、反向拍摄的手法,将一个人从死刑台拍到出生,如果人生可以“倒带”,可以产生多少不同的结局?所以说,昆德拉值得学习借鉴的地方真不少呢,诸如思想性、叙事技巧、想象力,等等。

关于媚俗。“媚俗”是《轻》一书提到的重要概念,也颇能让阅读中的我引发共鸣。媚俗的确切定义我也说不清楚,只能以举例来说明了,比如人人都说看到地上爬的小婴儿就会感动就会觉得可爱,但你却对小孩无感,为了不让大家觉得你是个冷血的怪物,于是也装出一副感动的样子:哇,好可爱的小家伙。这就是媚俗。媚俗存在于我们生活中的方方面面,比如怎么看待同性恋、环保、乡愁、小清新的作品等等,在强大的秩序和渴望获得群体认同的压力之下,人们会自然而然地选择媚俗以融入,从而获得安全感或者说心灵的宁静。《轻》一书中,萨宾娜就是她自己所言的“媚俗王国中的魔鬼”,从她自小开始厌恶的“五一游行”,到流亡瑞士、美国,从反叛父亲到反叛弗兰茨的爱情,她是孤高、特立独行的一路反叛到底,但是当她看到幸福家庭中窗口流露出的灯光,却“不止一次流下眼泪”,她最终不能“免俗”。昆德拉用这么一段议论来描述他对媚俗的看法:“我们中间没有任何一个超人,强大到足以完全逃避媚俗。无论人们如何鄙视它,媚俗都是人类境况的一个组成部分”。我的看法是,对于自身真实情感的流露,这并非媚俗而是人性的光辉,重要的是不要矫揉造作;为了迎合大众而幸福快乐是媚俗,为了标榜自我而刻意孤高、掩饰真实情感同样幼稚。萨宾娜的身上,多少带有昆德拉自身的影子,因为两个人的经历甚至都有相似的地方,或许《轻》一书中对萨宾娜最后的这些否定,也包含昆德拉苦涩的自嘲。但是谁知道呢,像昆德拉这样聪明的家伙,是不会为了取悦读者而作出解读的。

我认为《轻》也存在不够好的地方,比如托马斯为什么让特丽莎去寻死,感觉不符合人物的性格。托马斯在成为擦玻璃的工人后遇到了一个高个子女人,他们中间的性爱描写是否有必要?又比如《轻》一书中用了许多梦境的描写,可能是受弗洛伊德《梦的解析》的影响,许多弗氏之后的作家喜欢用梦境来揭示人物内心世界,但我个人以为,许多梦是没有逻辑、不成体系且难以解释的,正如我不大信奉弗洛伊德一样,我对《轻》一书用了太多的梦境也并不是很喜欢。但不管如何,我还是认为《轻》是本了不起的小说,作品就像人生一样,允许存在不完美,作家也不能两次踏入同一条河流,才华横溢又饱含创作热情的作家,总是很快会把精力投入下一部作品中。有遗憾的作品正如有遗憾的人生,才谓真实。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号