当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2013年第20期 > 中国财政2013年第20期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2013年第20期 > 中国财政2013年第20期文章 > 正文探索转移支付改革新路径——浙江财政推进“专项性一般转移支付”改革

时间:2020-02-16 作者:本刊记者 张蕊

[大]

[中]

[小]

摘要:

近年来,关于转移支付资金安排方式改革的讨论日益激烈。一般性转移支付侧重于“公平”,具有财力均衡特点,但贯彻落实上级政府施政意图的功能较弱;专项转移支付侧重于“效率”,可以实现特定的政策目标,具有较强的针对性,但存在项目设立过多、结构不尽合理、审批程序复杂、执行进度慢、资金使用效益不高等问题。如何扬长避短,找到转移支付的“第三条路径”,是公共财政改革面临的难题之一。浙江省财政部门在清理整合和规范专项资金管理的基础上,创造性地实施了专项性一般转移支付改革,有效发挥一般性转移支付和专项转移支付的优势,充分体现公平与效率的结合,取得了明显成效。近日,本刊记者就这一创新举措采访了浙江省财政厅相关负责人。

记者:请您介绍一下什么是“专项性一般转移支付”改革?

负责人:从资金性质看,这类资金有其特定的政策目标和相对确定的使用范围,属于专项资金;但同时这些资金又是财力性补助,具有一般性转移支付的特点,所以我们把这类资金叫作专项性一般转移支付。举例来说,传统专项转移支付一般按项目进行分配...

近年来,关于转移支付资金安排方式改革的讨论日益激烈。一般性转移支付侧重于“公平”,具有财力均衡特点,但贯彻落实上级政府施政意图的功能较弱;专项转移支付侧重于“效率”,可以实现特定的政策目标,具有较强的针对性,但存在项目设立过多、结构不尽合理、审批程序复杂、执行进度慢、资金使用效益不高等问题。如何扬长避短,找到转移支付的“第三条路径”,是公共财政改革面临的难题之一。浙江省财政部门在清理整合和规范专项资金管理的基础上,创造性地实施了专项性一般转移支付改革,有效发挥一般性转移支付和专项转移支付的优势,充分体现公平与效率的结合,取得了明显成效。近日,本刊记者就这一创新举措采访了浙江省财政厅相关负责人。

记者:请您介绍一下什么是“专项性一般转移支付”改革?

负责人:从资金性质看,这类资金有其特定的政策目标和相对确定的使用范围,属于专项资金;但同时这些资金又是财力性补助,具有一般性转移支付的特点,所以我们把这类资金叫作专项性一般转移支付。举例来说,传统专项转移支付一般按项目进行分配,像“点菜式”,而专项性一般转移支付只定范围方向、不定具体项目,类似“自助餐式”。从“点菜式”到“自助餐式”,目的是希望财政分配职能的回归,有效防止传统专项转移支付管理中存在的问题,实现“多赢”的局面,使转移支付资金分配既可以有效推动上级政府政策意图落实,又可以增强下级政府财政调控能力,还可以加快预算执行进度,提高资金使用绩效。

从2009年开始,浙江省财政厅在省级范围内开始探索并推动实施专项性一般转移支付管理改革。具体来说,从四个方面着手。

一是清理整合财政专项资金。首先将项目完成后形成的结余,受政策变化、计划调整、项目绩效差等原因导致项目中止或撤销而形成的结余,项目支出进度超过预算确定期限一年以上而形成的结余,以及滞留账上超过3年以上不用的结余等财政专项资金历年结余收归财政统筹安排。第二,按照转移支付资金的使用方向、范围、政策目标和部门分配建议权等总体不变的原则进行整合,要求省级各部门原则上将本部门现有专项转移支付资金整合成一个专项性一般转移支付项目,集中财力办大事。

二是改革资金分配方式。专项转移支付资金传统的分配方式一般采用“项目制”,容易造成撒糊椒面、多头申报、包装项目等现象。对于专项性一般转移支付,我们要求实行“因素法”分配。具体做法是:选取部门年度任务、工作目标、实施项目、绩效考核结果等作为专用因素,选取受益市县人口、财力等作为通用因素,并科学设置分配资金的量化指标、权重系数和计算公式,资金按因素、按公式进行分配。由于因素的选择兼顾了客观性、普适性和可比性,分配公式中考虑了“两类六档”财力系数,使符合转移支付资金支持范围、方向和条件的地区都有相同的机会获得转移支付资金,同类财力状况的地区,都能享受基本相同的转移支付资金支持,既调动了市县贯彻落实省委省政府特定政策目标的积极性,也实现了资金分配的公平、公正和规范。

三是优化审批分配程序。提前拟定分配办法,一般来说,每年省级各部门要按照预算编制要求,在“二上”以前向省财政厅提出下一年度资金分配因素的量化指标、权重系数和计算公式等建议,省财政厅审核后会同有关部门商定分配办法,办法一经确定,年度内不得随意变更。其中确需进行项目管理的专项性一般转移支付资金申报审批周期前移一年,符合要求的纳入项目库滚动管理。审批分配流程的优化,加快了预算执行进度,提高了资金使用效益。同时要求按一定的比例提前预告,地方财政部门将其编入下一年度本级财政预算,提高地方预算的完整性。

四是强化全过程监督管理。省级部门要明确专项性一般转移支付支持的条件、范围和方向,严格审核支持项目进入项目库的关口,管理和监督市县实施好项目;市县部门事前要做好申请项目的立项、论证工作,事中要做好支持项目的实施工作,事后要组织验收、总结,并将项目完成情况及时上报省级各部门。各级各部门要对资金使用情况进行绩效评价,绩效评价结果作为预算分配和调整的依据,市县不按规定范围和方向使用的,省财政将扣回当年下达的资金,并在下一年度分配资金时作为扣减因素。为使操作更加公开透明,专项性一般转移支付资金的分配原则、分配办法、支持项目及绩效情况要向社会全面公开,接受社会公众监督。

记者:怎么会想到推动“专项性一般转移支付”这样一项改革?

负责人:浙江省的专项性一般转移支付制度改革发端于行政政法系统,可以说是现实情况倒逼我们走制度创新这条路。2007年,国家对法院诉讼费实施“缓、减、免”政策,政法系统的收入大幅减少,对财政保障性经费依赖性加大。2008年,政法系统实施了政法经费保障体制改革,实行收支脱钩的财政全额保障机制。政法工作涉及维稳大局,每出台一项新政策或遇到关乎社会稳定的大事,就要求相应增加专项资金,需求不断膨胀。以公安系统为例,2008年,中央和省级财政共向全省公安机关安排转移支付资金1.06亿元,但各地公安部门仍然呼吁办案经费不足。经过调查,我们发现,这主要是转移支付资金使用管理的问题。专项转移支付项目设置不合理,为了支持各警种业务建设,项目设置时较多地考虑各警种的需求,但资金的使用要么与基层实际需求产生差距,要么与当地财政安排的项目发生冲突,影响了资金效益的充分发挥。项目资金分配缺乏科学的方法和有效的监督,资金分配容易受到人为因素和主观判断的干扰,财政部门难以运用有效手段切实加以约束,财政支出刚性不断增长,压力不断增大。另外,项目数量过多,2008年中央和省级财政安排公安机关转移支付项目多达18个,部分项目补助资金分配到具体单位只有几万元,资金过于分散不仅导致保障力度削弱,更增加了管理难度和交易成本。

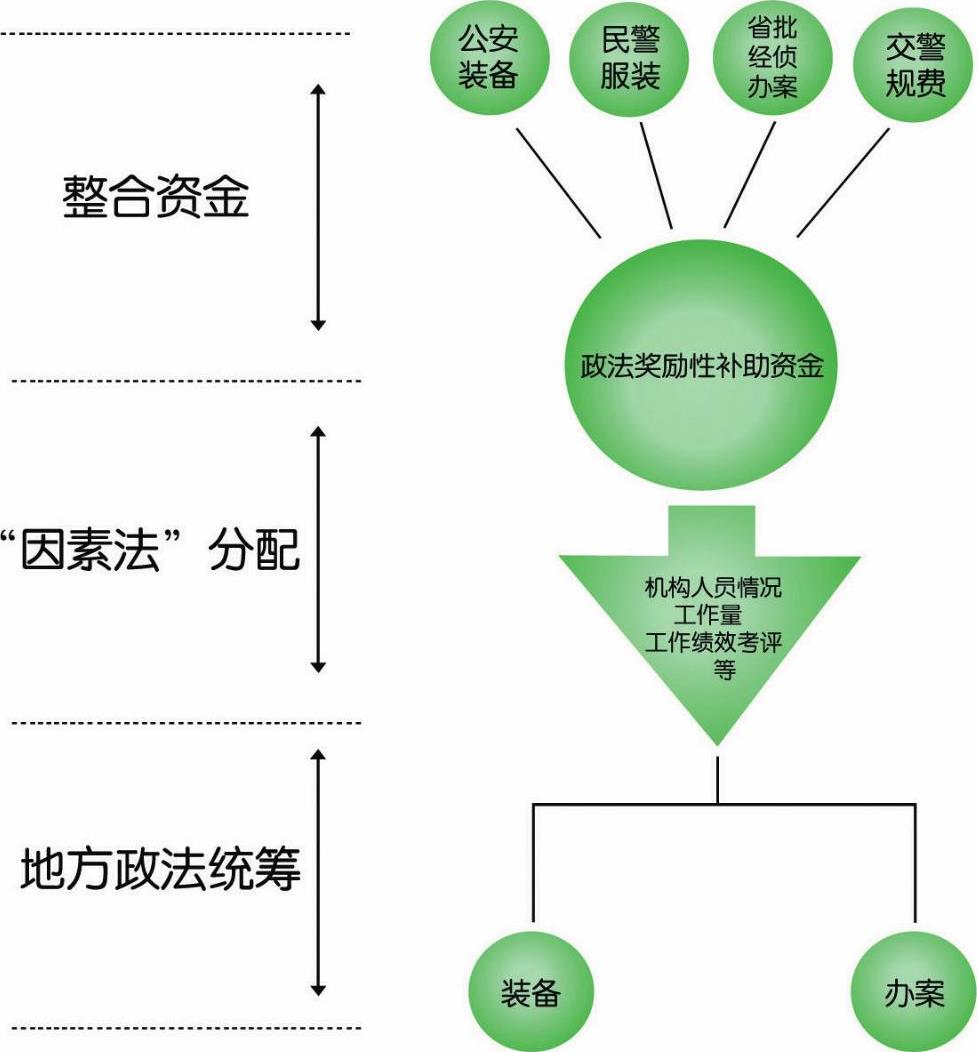

上述问题和现象不仅在政法系统存在,在农业、教科文等各个领域都存在,是一种普遍现象。为解决上述问题,提高财政转移支付资金的使用效益,必须对财政转移支付制度进行改革创新。怎么创新?我们发现转移支付两种方式有其独特的优势,也存在各自的不足,能否集合两者优势,避免两者不足,成为我们进行制度创新的出发点。按照这样的创新思路,2009年我省率先在公安系统实施以“因素法”分配为主导的专项性一般转移支付改革。首先,将公安机关的专项转移支付项目统一整合为公安奖励性补助资金项目,用于办案(业务)经费和业务装备经费,明确除中央要求专款专用的项目和确因管理工作需要外,其他资金不得在办案(业务)经费和业务装备经费下设置子项目。整合后的公安奖励性补助资金由各级公安机关根据当年的中心工作和装备实施计划统筹安排。科学设计公安奖励性补助资金分配办法,将民警实有人数、刑事案件立案数、治安案件立案数、公安局考核评定结果、地方财力系数和资金绩效管理等作为分配因素。这些因素既能代表公安业务工作,又能客观反映与经费支出的动态关系,人数多、案件工作量大、考核出色、资金管理优秀的单位能分配到更多的资金,反之则分配到较少的资金,体现了奖优罚劣、客观公正的政策导向。科学、公正分配是前提,绩效监督是保障,每年公安、财政等部门派出专人组成联合检查组,对公安奖励性资金管理使用情况和绩效进行督查,并将督查结果与下年资金分配挂钩。

记者:“专项性一般转移支付”改革实施四年,效果如何?

负责人:除了政法系统外,我们还逐步将一些体现均衡性、均等化、普惠性特征的专项转移支付资金纳入改革范围,如义务教育阶段免学杂费和课本费、新型农村合作医疗制度、生态公益林补偿机制等民生项目。截至2012年底,省级共有38项184亿元专项资金纳入了专项性一般转移支付改革范畴,改革范围不断扩大,改革不断向纵深推进。可以说,在推进这项改革的过程中,浙江尝到了“甜头”。

一是实现了集中财力办大事。以往的专项转移支付,因为要求按项目专款专用,专项多、结余大,存在财政资金不够用与专项大量结余并存的矛盾。借助专项性一般转移支付改革的契机,大力整合专项资金,减少专项资金项目数量,充分发挥财政资金的集聚效应。通过因素分配法改革,促使部门减少“非理性”需求,根据工作实际需要提出分配因素,使有限的财政资金真正用在“刀刃”上,有效解决了财政资源稀缺性和需求无限性之间的矛盾。同时,专项性一般转移支付中分配相对固定的部分,提前告知市县,大大提高了市县预算的完整性、科学性,增强了地方政府的财政调控能力。市县可按照规定的使用范围、方向和要求,结合自身财力,按轻重缓急,组织、管理具体项目的实施,更加契合地方发展之需,更加有利于集中财力办大事。

二是提高了财政资金分配的科学性。以往资金分配模式由部门根据工作需要和部门的资金申请报告相机抉择,由于信息的不对称,资金分配者很难准确、全面把握各个项目的真实信息,容易导致不合理项目保留下来、有前景的项目却被淘汰,反过来也产生诱导市县“跑步钱进”、争项目要资金的冲动。专项性一般转移支付通过“因素法”分配资金,事先确定分配因素及其量化指标、权重系数和分配公式,有效防止了“会哭的孩子有奶吃”,也避免了多头申报、包装项目等现象,形成“只要努力就有收获”的分配导向,有利于提高资金使用绩效。另外,改革通过建立科学、规范、透明的分配方法,铲除了滋生腐败的土壤,降低了廉政风险。

三是明确了部门职责和财政的分配主体地位。传统专项转移支付资金管理,一般先确定预算总额,再组织项目申报和资金分配,是一种“项目主导分配”的办法,存在“重分配、轻管理”的现象。改革后采取“因素法”分配,起到了“因素主导分配”的作用,财政部门以要求部门提供分配因素为契机,提前介入资金分配环节,精细了解掌握项目资金信息,事后又通过监督检查,考核项目资金使用绩效,并将考核结果应用于下一年分配,将财政管理由审批阶段向全过程控制转变,进一步强化了财政部门的分配主体地位。各业务部门根据年度目标和工作任务设定因素,可以有效保障重点工作的完成,强化部门使用资金的责任。

四是调动了部门和地方政府的工作积极性。转移支付制度改革是一场关系到上下级政府、部门与部门之间利益分配格局调整的重大改革。只有充分调动各级政府与各部门的工作积极性,构建“互利共赢”模式,才能积极稳妥地推进改革。在整个改革过程中,始终坚持“资金分配建议权、财务自主权和资金使用权不变,资金总体规模不减”的原则,坚持调动部门的积极性,使资金分配成为了部门推进工作的有力抓手。同时,地方政府可在规定的使用范围内,根据本地实际和轻重缓急自行甄选项目,灵活度和针对性更强,具有更大的资金统筹权和分配权,充分调动了市县的积极性,变“上级政府要我做”为“基层政府我要做”,进一步强化地方政府的保障责任。

五是提高了财政支出效率和资金使用绩效。以往专项资金需经申报、审核、分配、下拨、绩效评价等众多环节,资金分配都是在部门找项目、下级跑上级的复杂流程中完成的,各部门、各地方政府间进行博弈,然后由主管部门及财政部门综合平衡,筛选确定补助项目和金额,一般到了年底资金分配还未完成,影响了财政支出执行进度。改革后,需扶持的项目提前到上年组织申报审核,符合要求的纳入项目库滚动管理,申报审批周期大幅压缩。预算一经批准,财政部门就按照确定的分配办法分配下达资金,加快了财政支出进度,提高了资金的使用绩效。财

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号