在省城念书时,我学的是财务会计专业,具体来说是粮食财务。九十年代初参加工作,我担任了调兵山市财政局预算外(现在的非税收入)总会计。那时候,预算外资金数额很大,涵盖范围广泛,地方上还没有设置“非税收入管理局”或“预算外资金管理局”等专门机构,资金由当时的综合股统管。我的工作职责就是对每年上千万的预算外资金开展日常管理,职务不高但很重要。

记得那是一天下午,我正在办公室打算盘。分管领导赵局长拿给我一本杂志说,“这里面有一篇文章很好,是关于预算外资金的,你也看看。”那是谢旭人的文章《进一步搞好预算外资金管理工作,促进社会主义市场经济发展》,刊登在1993年第1期《财政》上。没过多久,由于市长要听取全市预算外资金的现状和财政局的管理情况,赵局长安排我起草调研报告,并强调要写出高度和深度,三天后交稿。咬牙领命的我当天半宿没睡,将调研报告的开头写了又写,一包烟抽没了才写了不到两页。就在第二天我无精打采去上班时,收发室的老刘喊我:你的杂志!那是新的一期《财政》。坐在办公桌前,我翻开了这本还散发着油墨香味的杂志,突然眼前一亮!第49页《对加强行政事业单位预算外资金管理的探讨》的文章里描述的现象和问题,我们调兵山市不是也同样存在吗?我顿时脑洞大开。此后,我每期必看,从封面到封底,从预算外资金动态到资产管理,从国家财政宏观经济政策到具体的会计核算业务……二十多年来,《中国财政》就像身边的良师益友一样陪伴着我,时刻纠正着我对政策理解的偏差,更新着我的财政理念。

后来我调到资产管理局工作。面对新岗位、新业务,我同样借鉴《中国财政》上有关资产管理方面的经验资料,起草了《行政事业单位资产管理办法》,对全市存在的盘亏资产过多而没有及时处理最终造成账实不符的问题,提出对报废和临近报废的资产采取“逐渐消肿”的建议,绘制了固定资产新增、转让、变卖、报废的流程图,并提出了更加科学、规范和易于操作的资产管理工作程序。赵局长在全局会议上对我的工作提出了表扬,我在心里暗暗感谢《中国财政》的帮助。

2007年我调到财政监督检查局工作,其中一项重要任务就是对预算单位和使用财政资金的部门进行监督检查。监督检查对业务要求很高,没点儿真本事很难开展工作。比如到某个单位检查工作,如果查不出问题或者查不出深层次问题,不但被查单位会质疑我们的业务水平,也有失财政监督人的尊严。工作之余,我在《中国财政》上认真查找有关监督检查方面的文章,学习其中巧妙方法和业务上的窍门,并运用到实践中。通过归纳总结,我摸索出几条经验:在检查现场可以借用中医“望闻问切”的看病手段,给存在问题的单位进行“把脉”。如察言观色了解情况,通过谈话等方式发现财务上的漏洞。这些经验《中国财政》上的文章都介绍过。

二十多年来,我一直对赵局长拿来的第一本《财政》记忆犹新,也对那篇调研报告心存感激。真心感谢《中国财政》这位老师对我的培养和帮助,使我从一个懵懂学子成长为能为财政事业作贡献的财政人。如今《中国财政》岁满甲子,这篇小小的回忆文章就是我献给她最诚挚的礼物。

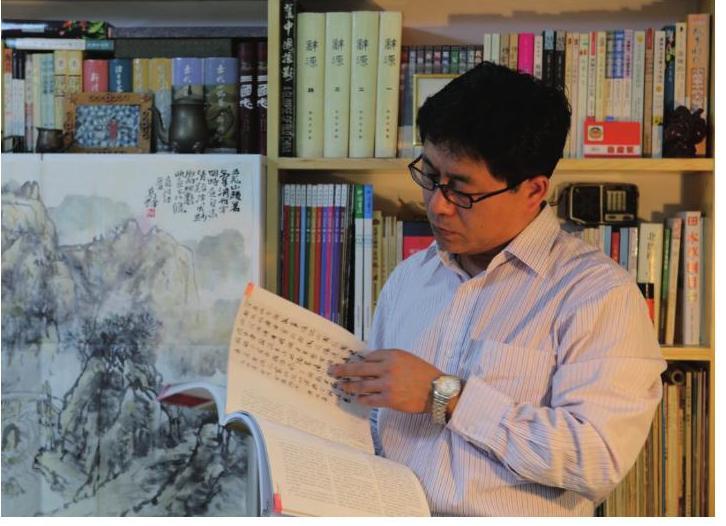

新的一天又开始了。阳光照在办公桌上,也照在一本崭新的《中国财政》上。

责任编辑 黄悦