当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1989年第11期 > 中国财政1989年第11期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1989年第11期 > 中国财政1989年第11期文章 > 正文谈谈税前还贷问题

时间:2020-05-05 作者:沈起翔 刘祝余

[大]

[中]

[小]

摘要:

现行税前还贷办法是由六十年代地方工业企业小型技措贷款归还办法逐渐演变形成的。当时实施的小型技措贷款归还办法,有一套相应的管理制度,在财政部门指导下,对支持企业设备更新和技术进步,促进企业发展生产、增加收入起过积极作用。实行企业利润留成和利改税以及普遍推行了承包经营责任制以后,税前还贷办法的实施范围越来越大,贷款规模失去控制,尤其是近几年出现了经济过热、固定资产投资规模膨胀,使企业基建和技措借款过猛增长。1988年国营工业企业的借款额、还款额和年末借款余额达到了历史最高水平,已经成为影响国家财政收入和当前经济体制改革的重要问题。税前还贷已经到了难以为继的时候了。

一、企业基建、技措借款规模逐年膨胀

1981年以来,国营工业企业基建借款和专项借款规模逐年膨胀。1381年至1985年,平均每年借入153亿元,平均递增40.2%;而1986年至1988年,平均每年借入款592亿元,比“六五”期间增长2.8倍,平均每年递增39.5%。特别是1988年,国营工业企业基建借款和专项借款借入额达772.2亿元,比上年增长35.7%,比1981年增长9.5倍,超过历史最高水平。如此高的增长速度,不仅远远快于工业生产、实现税利的增长,而且明显超越了国家和...

现行税前还贷办法是由六十年代地方工业企业小型技措贷款归还办法逐渐演变形成的。当时实施的小型技措贷款归还办法,有一套相应的管理制度,在财政部门指导下,对支持企业设备更新和技术进步,促进企业发展生产、增加收入起过积极作用。实行企业利润留成和利改税以及普遍推行了承包经营责任制以后,税前还贷办法的实施范围越来越大,贷款规模失去控制,尤其是近几年出现了经济过热、固定资产投资规模膨胀,使企业基建和技措借款过猛增长。1988年国营工业企业的借款额、还款额和年末借款余额达到了历史最高水平,已经成为影响国家财政收入和当前经济体制改革的重要问题。税前还贷已经到了难以为继的时候了。

一、企业基建、技措借款规模逐年膨胀

1981年以来,国营工业企业基建借款和专项借款规模逐年膨胀。1381年至1985年,平均每年借入153亿元,平均递增40.2%;而1986年至1988年,平均每年借入款592亿元,比“六五”期间增长2.8倍,平均每年递增39.5%。特别是1988年,国营工业企业基建借款和专项借款借入额达772.2亿元,比上年增长35.7%,比1981年增长9.5倍,超过历史最高水平。如此高的增长速度,不仅远远快于工业生产、实现税利的增长,而且明显超越了国家和企业的承受能力。

1988年国营工业企业基建借款和专项借款在其规模膨胀的情况下,构成也发生了变化。一是基建借款明显快于专项借款的增长。1988年,国营工业企业基建借款借入额比上年增长65.3%,而专项借款增长率是17.3%,以致基建借款占借款总额的比重由1987年的32%上升到1988年的39%,上升了7个百分点。二是中央企业借款增长快于地方企业借款增长。1988年中央工业企业借入款比上年增长70,62%,占借款总额的35.85%,所占比例比上年提高了7.35个百分点;地方工业企业借款比上年增长21.74%,占借款总额的64.15%,所占比重比上年下降了7.35个百分点。前者说明,企业1988年在利用基建借款和专项借款进行固定资产投资中,上了许多新建、扩建项目。基建借款增长速度比专项借款增长速度高出48个百分点,表明我国工业企业固定资产投资还没有脱离重外延、轻内涵的框架。后者说明,中央部门对企业固定资产投资规模没有进行有效的控制,虽然有些项目属国家重点建设项目,但中央工业企业基建借款和专项借款比上年的增长率超过地方工业企业48.88个百分点,不能说是正常的情况。中央企业基建借款和专项借款的猛增,也势必影响中央财政收入。对此,应当引起有关部门的高度重视。

二、税前利润还贷高速增长

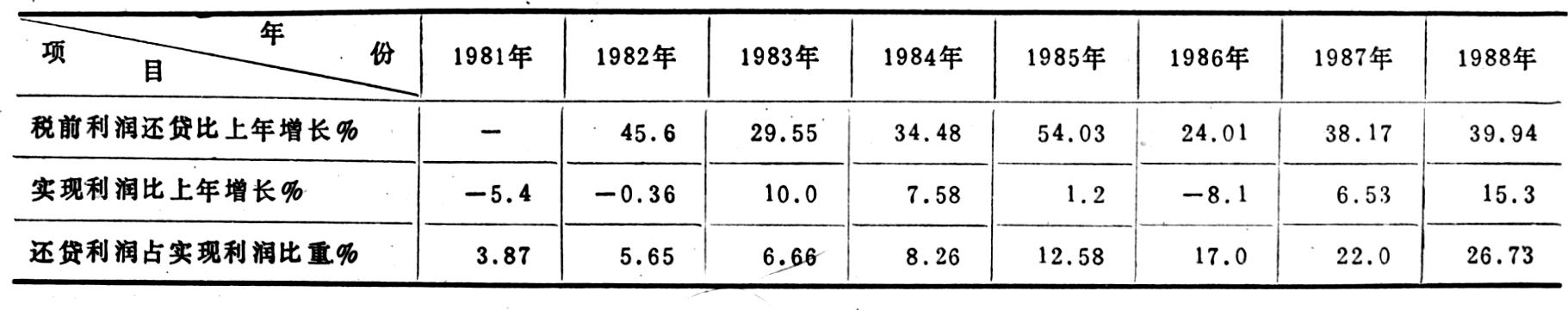

1981年以来,国营工业企业税前利润还贷高速增长,而且增长幅度一年比一年迅猛,特别是1988年,税前利润还贷高达187.57亿元,比1987年增加53.53亿元,增长39.94%,远远超过了去年实现利润的增长速度。1981年至1988年,税前利润还贷年平均递增37.5%,同期实现利润年平均递增仅4.3%。税前利润还贷占实现利润的比重,1981年为3.87%,1985年升至12.58%,1988年又猛增到26.73%,比1981年上升了近23个百分点,比1985年上升了14个多百分点。国营工业企业1981年至1988年实现利润、税前利润还贷增长情况及税前还贷利润占实现利润的比例如下表:

由于税前利润还贷的增长远远超过了实现利润的增长速度,税前还贷利润占实现利润的比重迅速上升,1988年与比较正常的1985年比较,约吃掉了100多亿元的利润,使国家财政收入减少数十亿元。

三、巨大的贷款余额,企业和财政的沉重包袱

随着借款规模膨胀,企业贷款余额越来越大。1988年国营工业企业基建借款和专项借款余额高达1693亿元,比1987年增加了474亿元,增长38.89%;比1981年增长了16倍,平均每年递增49.8%。按1988年归还借款水平匡算,即使今后几年不再借款,1988年末的借款余额加上利息支出,约需要五年以上才能还清。根据近几年贷款不断增长的趋势,贷款余额还会越来越大,企业和财政将会陷入债台高筑、收入日益减少的困境。

税前还贷对国家财政收入的影响虽然很大,但迄今仍没有普遍为人们所认识。特别是税前利润还贷的迅猛增长,使工业企业上交利润逐年滑坡。如按1986—1988年3年税前利润还贷平均增长33.8%估算,1989年国营工业企业税前利润还贷数额将会更大。在利润分配中将会出现国家所得继续下滑,不仅低于企业留利,也可能出现低于还贷额的局面。在目前国家财政收支平衡极其困难的情况下,税前利润还贷的迅猛增长,对提高财政收入占国民收入的比重,增强财政的宏观调控能力,无疑是一个极其不利的因素,

四、透过上述问题的思考

国营工业企业基建借款和专项借款以及税前利润还贷的大幅度增长,并非1988年才发生的特有现象,而是近几年一直存在的、我们想解决而未能解决的问题。为什么这一势头难以遏制而增长速度一年比一年迅猛呢?通过上述分析,我们可以得出如下两点基本看法:

1.总根子缘于经济过热下的固定资产投资规模膨胀。固定资产投资规模膨胀是我国经济生活中存在的痼疾。近几年我国工业生产发展速度一直过快,在经济过热中,地方和企业投资欲望强烈,有的乐于铺摊子,上项目,对基建借款和专项借款的需求加大;而有关部门对固定资产投资贷款控制不严,规模过大,使企业投资贷款一直居高不下。1988年第4季度,虽然国家采取了治理、整顿的方针,实施紧缩的货币政策,但由于有些部门、地区过多考虑自身经济效益,目前对固定资产投资规模的控制收效甚微。可以说.国营工业企业基建借款和专项借款逐年膨胀是在经济过热的社会环境下形成的,这是总根子所在。

2.直接原因在于税前还贷及提取“两金”办法是一种保企业利益和银行利益的机制,对企业和银行有相当的诱惑力。税前利润还贷办法的实行,对促进国营工业企业的技术进步起了一定的作用,但由于税前还贷是一种企业用款、银行贷款、财政还款的机制,企业和银行承担投资风险很小,刺激了企业的投资冲动,导致了企业基建借款和专项借款以及税前利润还贷的迅猛增长。特别是税前利润还贷允许企业提取“两金”的规定,又起到了明显的催化作用。实行承包经营责任制以后,虽然要求在企业承包合同中核定各年度的利润还贷指标,但由于税前利润还贷有提取“两金”的优惠,而税后利润还贷又要先交纳能源交通基金和预算调节基金,致使一些地区、部门、企业在完成承包任务后,采取“到站下车”办法,鼓励企业税前利润多还贷。因此,税前利润还贷办法的实施对企业贷款和税前利润还贷迅猛增长的诱惑和刺激是显而易见的。

五、把握改革还贷机制的良机

现行国营工业企业税前利润还贷办法、既使国营工业企业不堪承受,也使国家财政难以为继。近两年社会上不少关心财政工作的同志对控制企业基建、专项借款规模,改革税前还贷办法提出了一些有益的建议。但由于过多考虑局部利益,以致一些有效措施,始终未能果断、及时出台,错过了一些机会,也使改革还贷机制的难度增大。

目前,在贯彻党的十三届四中全会精神的有利形势下,治理整顿和深化改革正在步步深入,国务院下决心压缩固定资产投资规模,控制基建和专项借款,这为我们改革税前还贷机制提供了契机。如果再错过良机,改革还贷机制将会付出比现在更大的代价。因此,我们应根据财税改革的总体要求和企业承包期限在1989年和1990年先后届满的情况,把握住时机,下决心改革还贷机制。我们可以这样设想:凡是1989年或1990年承包期满的,新一轮承包要积极推广税后承包、税后还贷的办法,并一律取消税前还贷提取‘两金’的规定,改革还贷机制以后,就有可能有效地遏制企业基建借款、专项借款和税前利润还贷迅猛增长的势头,增强国家宏观调控的主动权,以促进国民经济的良性循环和持续、稳定的发展。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 电话:010-88227114

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号