当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2003年第05期 > 中国财政2003年第05期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2003年第05期 > 中国财政2003年第05期文章 > 正文落实市与区县财政体制 大力促进区域经济发展

时间:2020-04-25 作者:姜之波 (作者单位:北京市海淀区财政局)

[大]

[中]

[小]

摘要:

北京市2000年实行的市与区县分税制财政管理体制对区县而言,既提供了良好的发展契机,也带来了压力。为落实好新体制的改革精神,海淀区财政局及时转变观念,完善财政管理机制,大力促进区域经济发展,推动城市建设,社会经济面貌发生了很大变化。

一、市与区县新财政体制为区县带来了发展机遇

市与区县财政体制改革,兼顾了公平与效率原则,调动了区县的积极性。按照统一、规范的原则,划分了市与区县的财政收入;按照公共财政的要求,确定了基本需求标准;按照均衡公共服务水平的能力,建立均衡机制等措施,打下了区县公平竞争的基础。按照“不抽肥、只补瘦”的原则,保证了发达区县的既得利益,制定了动态转移支付办法,兼顾了效率原则。特别是市级下放了大量的事权财权,调动了区县政府城市管理的积极性,首都城市管理面貌日新月异。

市与区县财政体制改革,实行了彻底分税,促进了理财观念的转变。在新的市与区县财政体制下,市区两级政府收入的划分不再按企业的隶属关系,而是对辖区内所有企业缴纳的税收按照“分税”的原则进行再分配。...

北京市2000年实行的市与区县分税制财政管理体制对区县而言,既提供了良好的发展契机,也带来了压力。为落实好新体制的改革精神,海淀区财政局及时转变观念,完善财政管理机制,大力促进区域经济发展,推动城市建设,社会经济面貌发生了很大变化。

一、市与区县新财政体制为区县带来了发展机遇

市与区县财政体制改革,兼顾了公平与效率原则,调动了区县的积极性。按照统一、规范的原则,划分了市与区县的财政收入;按照公共财政的要求,确定了基本需求标准;按照均衡公共服务水平的能力,建立均衡机制等措施,打下了区县公平竞争的基础。按照“不抽肥、只补瘦”的原则,保证了发达区县的既得利益,制定了动态转移支付办法,兼顾了效率原则。特别是市级下放了大量的事权财权,调动了区县政府城市管理的积极性,首都城市管理面貌日新月异。

市与区县财政体制改革,实行了彻底分税,促进了理财观念的转变。在新的市与区县财政体制下,市区两级政府收入的划分不再按企业的隶属关系,而是对辖区内所有企业缴纳的税收按照“分税”的原则进行再分配。有利于转变观念,打破区属概念,树立“不求所有,但求所在”的区域发展意识,扩大了政府宏观调控的范围。在体制改革不久,海淀成立了税源建设领导小组,提出了“以税收和资本为纽带,整合资源,将财政增收建立在区域经济健康发展的基础上”。设立招商服务大厅,为企业提供一站式服务;建立区委、区政府及委办局主要领导与重点税源户联系制度,及时为企业排忧解难;召开民营企业和驻区500强企业座谈会,向重点税源户发放“绿色通道”证书;开发建立财政收入管理系统,对区域内税源实行动态管理。由于政府观念的转变,推动了我区经济结构的调整和经济发展的总体协调,促进了区域经济的健康发展,逐步形成税源建设的良性发展机制。

市与区县财政体制改革,建立了制衡机制,提供了公平竞争的环境,促进了首都经济的发展。区县政府从整体利益出发,在建设项目的安排、投资主体的选择、优惠政策的制定等许多方面作出更加符合市场的判断,减少重复建设,促使产业布局合理化;减少区属、市属和中央企业分别要优惠、争政策的现象,使区域内不同类型的企业基本实现平等的国民待遇,促进企业与上级主管部门的脱钩和不同类型企业之间的资源重组。

市与区县财政体制改革,推动了城市管理重心下移,有利于提高政府工作效率。市与区县财政体制改革要求区县政府转变观念,变“所有”为“所在”,也就是说,要把资产管理者职能和市场管理者职能更好地划分开来,不能只对自己所属的企业实行管理与服务,要对地区内所有的企业一视同仁;在此基础上,进一步做到不仅仅对在本地注册的企业服务,对在本地设有分支机构、进行经营活动的企业也给予同等待遇。这就促使政府职能由管理型向服务型转变,为所有企业创造公平的竞争环境。

二、适应市与区县财政体制改革,大力发展区域经济

海淀区政府及时抓住市与区县财政体制改革的契机,采取积极措施,大力发展区域经济,取得良好的效果。

(一)转变观念,适应新的财政体制改革要求

1.转变只重视“自家孩子”的思想,给予不同隶属关系企业相同的待遇。随着新体制的实施,包括企业所得税在内的大量税种成为共享税,无论中央还是市属、区属,企业上缴的主要税收都将在中央和市、区之间分享,因此,我们改变了只重视区属及地方企业的做法,转而给予地区内所有企业相同的待遇,在政策、资金、人才等方面同等支持各类企业的发展。在这一前提下,我们还注意了两点:一是同等支持市、区两级企业不等于对所有企业搞“一刀切”,对发展前途远大、税源广阔的企业如高新技术企业重点给予政策支持;二是在平等对待各企业的过程中处理好与上级政府财政的关系,共同促进中央和市属企业的发展。

2.强化了区域经济的观念。市与区县财政体制改革使区县政府和各部门正确处理好“所有”和“所在”的关系,努力研究怎样更好地把政府的资产管理者职能和社会管理者职能划分开来,在管理好本级政府的国有资产的同时,对地区内所有的企业同样提供更加优质的服务,为所有企业创造公平的竞争环境。

3.牢固树立“为纳税人服务”的思想。通过每年由企业进行民主测评确定“为纳税人服务”先进单位的办法,促进了全区各政府部门转变工作作风,牢固树立了为纳税人服务、为人民服务的思想。政府提供社会公共服务的职能得到加强,适应新的财政体制的政府管理模式初步形成。

(二)促进全区上下大力开展税源建设,保证全区财政收入的持续增长

1.合理规划,密切配合,发挥地区建设中的轴心带动作用。颐和园、圆明园和清华、北大横亘于海淀区的中心,把整个区域分成了南北两部分:南部地区经济发达,各项投入也相对充足;北部地区由于交通、地理位置、基础设施、生活环境等多方面原因,相对落后。同时,北部地区的发展空间大,建设成本相对较低,因此,我区抓住北部地区几个科技园建设的契机,通过重点支持小城镇建设、大力改善交通环境等方式,由点到线、由线及面地带动北部地区的整体发展,从而发展区域经济、缩小贫富差距,为财政收入的增长提供更广阔的空间。

2.鼓励以高科技产业为代表的多种所有制共同发展。在坚持以公有制为主体的前提下,采取多种措施促进不同所有制的高科技企业发展。举办中关村电脑节,在促进商业活动的同时就电子商务、风险投资、IT创新、生物技术、银企合作等问题开展广泛的交流;组建园区企业服务中心,对入园企业实行“一站式”办公,方便企业注册登记与办理入驻手续;设立政府担保资金,为科技企业提供银行融资担保,解决企业创建初期的资金短缺问题;投资建立留学人员科技创业“孵化器”,为海外留学人员归国创业创造便利条件;建立科技研发项目贷款贴息及出口奖励制度,支持科技企业发展;尝试建立高新技术企业股权期权奖励制度,把智力资本纳入企业总资产的范畴;此外,还在人才引进、继续教育等多方面进行了有益的尝试。

3.调动乡镇发展经济的积极性。为调动乡镇政府改善投资环境、促进全区经济协调发展的积极性,海淀区制定了新的区与乡镇财政体制。针对南部和北部地区发展不均衡的特点采取了不同的财政体制:南部地区取消直接的收入管理职能,促进其致力于城市环境的改善;对北部地区,原则上把乡镇范围内所有企业的税收全部划为乡镇收入,充分调动乡镇政府发展本地经济的积极性。这一体制取得了较好的效果。

4.做好财政、地税、国税三家的协调工作。随着增值税和企业所得税成为分享收入,国税部门为区级财政直接提供收入的作用明显增强,而地税继续承担着区级财政完成收入任务的主要责任。为此,一方面,发扬以往的传统,继续搞好和地税的关系;另一方面,给予国税系统足够的重视,进而建立融洽的工作关系,确保我区财政收入的及时足额入库和有关信息的充分有效交流。国税、地税、财政三家携手把区域税源建设、财政收入搞得更好。

(三)加强财政支出管理,支持城市环境建设

1.运用公共财政理论,调整财政支出范围。我们按照公共财政的要求,努力优化支出结构、最大限度地解决财政支出中的越位与缺位问题。取消对企业的直接管理,取消对企业的无偿投入和对非公益性组织的投入;逐步削减对半公益性事业单位的财政补贴,推进事业单位向企业化转变;从社会全面进步的目标出发,强化对义务教育、基础科研等公益事业的投入;扩大对社会保障、粮食流通体制改革等方面的投入,积极支持建立完善的社会主义市场经济秩序,促进经济健康、快速发展。

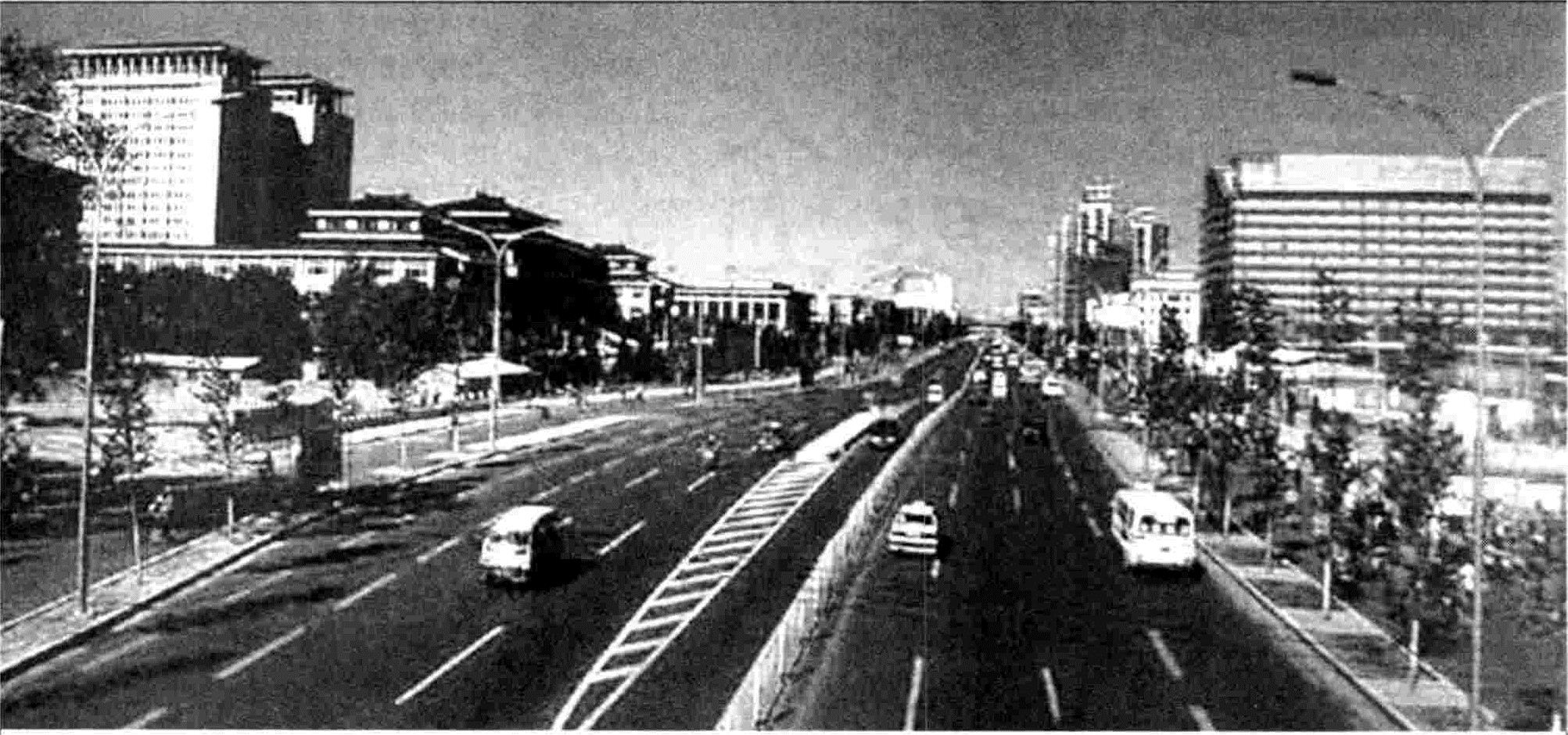

2.支持城市环境改造,为财源扩大奠定基础。中关村科技园区的中心在海淀区,为未来财政收入的增长奠定良好的基础,但同时园区的建设需要大量投入,也加重了当前财政的困境。我们用长远的眼光,正确处理好远期增长和近期投入的关系,从有限的财政收入中拿出一部分资金,配合中央和北京市支持中关村科技园区的建设和发展。继1999年完成了中关村大街的北延和综合整治以来,先后投入资金完成西北四环路、中关村西区、城市轻轨沿线、大运村地区的拆迁和北清路、学院路、成府路、清华南路、圆明园东路、圆明园西路、万泉河路等一批城市道路的新建改扩建工作,对万泉河、清河、上庄水库等城市水系进行了治理,四环路以内及中关村地区的燃煤锅炉改造任务基本完成,拆除违章建筑300万平方米、对城市环境的综合整治工作初见成效。

实践证明,财政体制的调整为海淀区的发展拓展了更加广阔的空间。通过积极采取有效的措施,全区各项事业蓬勃发展。全区国内生产总值(GDP)从1999年的219亿元增长到2001年的345亿元,年均增长25%;财政收入从1999年的22亿元增长到2001年的35亿元,年均增长26%;海淀园技工贸总收入从1999年的809亿元增长到2001年的1665亿元,年均增长43%。

海淀区的城市面貌发生了翻天覆地的变化,多条道路的竣工使用逐渐使行路难成为过去,城市环境得到巨大改善,蓝天绿水、鸟语花香的城市人文环境开始显现。软环境建设促进了企业蓬勃发展,全区年均增加纳税企业约万户,其中海淀园入园企业数由1999年底的4837家增加到2001年底的6780家,年均净增近1000户,初步形成了一批具有自主知识产权的软件、生物产品与新医药、新材料和节能环保产业,海龙、中发、中海、太平洋、硅谷等五大电子市场年交易额均突破亿元。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号