当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2002年第05期 > 中国财政2002年第05期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2002年第05期 > 中国财政2002年第05期文章 > 正文直辖五年成就显著 开拓奋进再展宏图

时间:2020-04-25 作者:包叙定 重庆市人民政府市长

[大]

[中]

[小]

摘要:

编者按:

从1997年3月14日第八届全国人大五次会议批准设立重庆直辖市,至今已整整五年。五年来,3000万巴渝儿女努力奋斗,扎扎实实地做好移民、扶贫、生态环境保护和老工业基地改造等党中央交办的四件大事,国民经济和社会事业的发展都保持了良好的势头。重庆市各级财政部门解放思想,实事求是,大胆创新,围绕经济增长目标,深化财政改革,加强财政管理,支持经济结构调整,有力地推动了经济和社会事业的全面发展。本期编发一组文章,翔实介绍了他们所作出的努力和贡献。

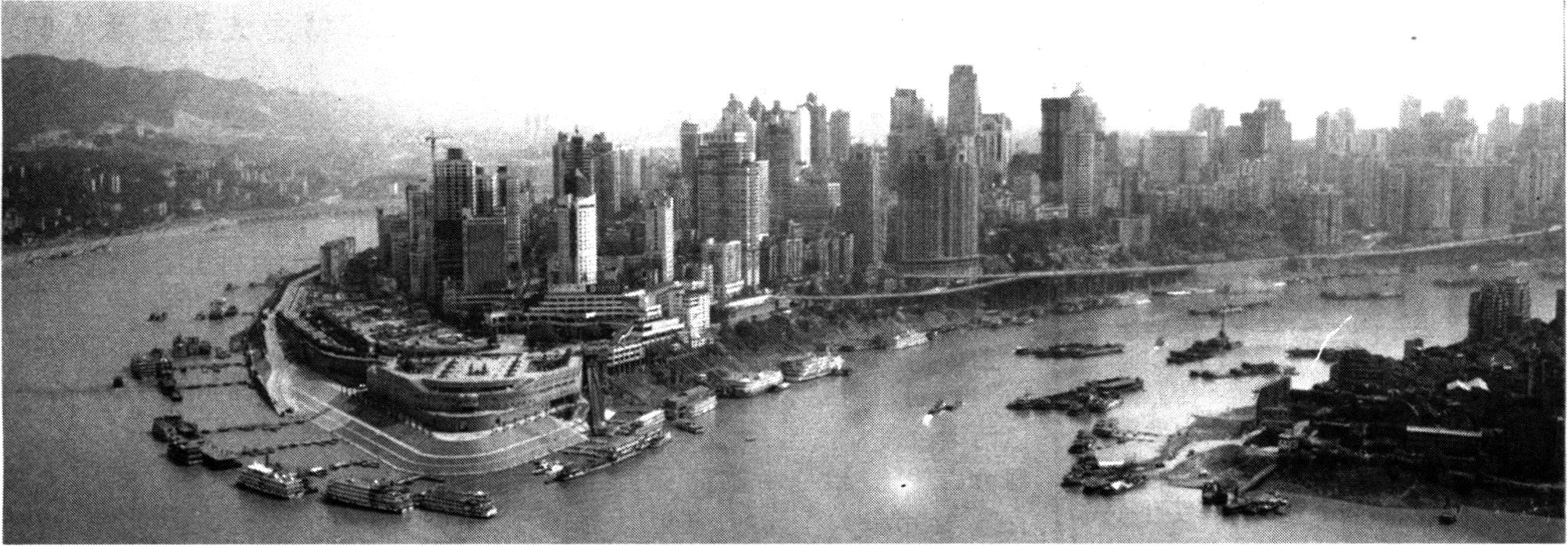

1997年3月14日,经八届全国人大五次会议审议批准,重庆成为继北京、天津、上海后第四个直辖市。直辖后的重庆全市幅员面积达8.2万平方公里,总人口3000多万,辖40个区县。地区发展极不平衡,城乡差别显著,二元经济结构特征突出,是“直辖市的牌子,中等省的架子,农业省的底子”。五年来,重庆市按照党中央、国务院提出的“增强中心城市的综合实力,完善城市功能,把重庆建设成为名副其实的长江上游的经济中心;探索大城市带大农村的新路子,加快农村经济发展,实现城乡共发展、共繁荣;搞好开发性移民,发展库区经济,保证三峡工程建设的顺利进行”的要求和江总书记关于按期完成移民任...

编者按:

从1997年3月14日第八届全国人大五次会议批准设立重庆直辖市,至今已整整五年。五年来,3000万巴渝儿女努力奋斗,扎扎实实地做好移民、扶贫、生态环境保护和老工业基地改造等党中央交办的四件大事,国民经济和社会事业的发展都保持了良好的势头。重庆市各级财政部门解放思想,实事求是,大胆创新,围绕经济增长目标,深化财政改革,加强财政管理,支持经济结构调整,有力地推动了经济和社会事业的全面发展。本期编发一组文章,翔实介绍了他们所作出的努力和贡献。

1997年3月14日,经八届全国人大五次会议审议批准,重庆成为继北京、天津、上海后第四个直辖市。直辖后的重庆全市幅员面积达8.2万平方公里,总人口3000多万,辖40个区县。地区发展极不平衡,城乡差别显著,二元经济结构特征突出,是“直辖市的牌子,中等省的架子,农业省的底子”。五年来,重庆市按照党中央、国务院提出的“增强中心城市的综合实力,完善城市功能,把重庆建设成为名副其实的长江上游的经济中心;探索大城市带大农村的新路子,加快农村经济发展,实现城乡共发展、共繁荣;搞好开发性移民,发展库区经济,保证三峡工程建设的顺利进行”的要求和江总书记关于按期完成移民任务;搞好国有企业改革,振兴老工业基地;完成扶贫任务和加快农村经济发展;加强生态环境保护和建设等“四件大事”的嘱托,解放思想,开拓创新,团结奋斗,加快发展,直辖的五年成为重庆历史上发展最快、变化最大的五年。

一、行政管理新体制逐步健全,全市人民精神振奋

直辖后,我们努力探索适应重庆特殊市情的行政管理新路子,不断创新领导方式、管理方法和工作机制,为经济社会快速发展奠定坚实的制度基础。一是加强领导班子建设,提高领导能力。要求市级领导强化领导责任,强化科学管理,强化工作指导;要求市直部门转变工作职能,转变工作方法,转变工作作风;要求区县干部增强驾驭市场经济的能力,增强统揽本地区经济社会发展全局的能力,增强解决自身实际问题的能力。二是规范政务管理,先后实施“1+6”工程和“十个一批”综合整治措施,营造良好的发展环境。三是加强教育培训,建设廉洁、高效、精干的公务员队伍。四是辖区内40个区县的行政构架初步建立。五是“简政放权,重心下移”,增强区县统揽能力,调动区县的积极性。六是基本完成了各级党政机构改革,区县乡行政编制平均精简20%以上,干部队伍结构进一步优化。七是改革行政审批制度,市政府取消行政审批项目602项,占原有审批事项的57.4%。全市区县乡政府共减少行政审批事项近1500项。八是进一步转变政府职能,政企、政事、政社分开,政府经济调节、社会管理、执法监管和公共服务职能得到了强化。

二、国民经济持续快速健康发展,各项改革进一步深化

全市国内生产总值由直辖前1996年的1179亿元增加到2001年的1750亿元,年均增长8.9%;财政收入由55亿元增加到126亿元,年均增长17%;固定资产投资2001年达802亿元,是1996年的2.5倍,年均增长20%;一二三产业比重从1996年的24.2:41.8:34转变为2001年的16.7:41.5:41.8。2001年,全市非农产业增加值占农村经济的54%;以股份制为主的混合所有制经济占整个工业经济的60%以上;高新技术产品产值占工业总产值比重提高到14.5%;非公有制经济比重提高到38.8%;城镇化率提高到34.5%。此外,国企改革、农村改革、财税、金融、外贸体制改革等迈出新步伐;住房制度改革全面启动;科技、教育、粮食等各项改革继续推进。资本、技术、劳动力等要素市场加快培育,国民经济市场化程度较大提高,市场在资源配置中的基础性作用明显增强,社会主义市场经济体制逐步建立。

三、农村经济稳定增长,扶贫攻坚成效显著

围绕农业增效、农民增收,我们实施了科教兴农、综合开发、城镇带动和可持续发展四大战略。2001年农村经济总量达到667亿元,占全市GDP的38%;农民纯收入1971.18元,比1996年增加492元;农民家庭经营纯收入1136.6元,比1996年增加104.6元,增长10.1%;农民就业渠道不断拓宽,从劳务、各类企业等获得的工资性收入达696.5元,比1996年增加420元,增长1.5倍,工资性收入占纯收入的比重由1996年的18.7%上升到2001年的35.3%。农业结构进一步优化,农村商贸、旅游、服务、加工等非农产业增加值达到273.8亿元,增长18.1%,农产品加工增加值增长20%以上。

按照国家“八七扶贫攻坚计划”,加大对贫困地区的投入力度,把积极扶持与增加贫困地区自身的造血功能结合,全市18个贫困区县到2000年全部实现成建制越温达标,农村建卡贫困人口由1995年366万减少到2001年51万,国家级贫困县的贫困人口数量减少98万人。贫困地区的农民人均纯收入达1475元,年均递增4.7%。贫困地区生产生活条件明显改善。在搞好交通通讯等基础设施“硬件”扶贫的同时,切实加强科技、教育、文化等“软件”扶贫,加快贫困地区教育、文化、卫生事业发展,农民生活质量得到提高。

四、国有企业改革取得重大进展,经济运行质量不断提高

重庆是全国的老工业基地,国企改革发展的任务十分繁重。直辖的当年,全市工业企业亏损面超过50%,国企亏损面超过60%,全市工业盈亏品迭后净亏损23.15亿元,成为全国少数工业经济最困难、国企改革最艰难的地区之一。几年来,我们坚持把国企改革作为改革发展的重中之重,举全市之力打好国企改革发展攻坚战。特别是1999年以来,在中央的大力支持下,我们采取债转股、兼并破产、技术改造、改制转机、加强管理、军民品分线、扶优扶强等“七个一批”措施,多管齐下,综合治理,分类指导,到2000年结束了国有企业连续六年、全市工业连续四年的严重亏损局面,全市工业实现了盈亏品迭后盈利15.6亿元,其中国有控股企业盈利5.4亿元,基本实现了中央提出的三年扭亏脱困目标。2001年,我们在继续实施“七个一批”措施巩固扭亏脱困成果的同时,加快构建高成长型经济的三大基础,即合理的经济结构、先进的科学技术、灵活的运营机制,推进工业经济逐步向良性发展转化,滚动实施了100个结构调整项目、100个技术创新项目和80个信息化带动工业化项目、120个资产重组项目,工业经济效益继续好转,整个工业盈亏品迭后盈利21.8亿元。

五、大力实施西部大开发战略,基础设施建设步伐加快

我们制定并实施了西部大开发战略总体规划,每年以“十件大事”切实推动西部大开发进程。以交通通讯为重点,开工建设了一批重大基础设施项目,五年累计完成基本建设投资1110亿元,年均增长30%。成渝、襄渝、渝黔铁路完成电气化改造,达万铁路建成通车,重庆有史以来单项工程投资额最大的渝怀铁路开工。实施“半小时主城”和“8小时重庆”交通畅通工程,建成主城区环线高速公路,公路通车里程达到3.1万公里,五年新增6000多公里,其中新增高速公路208公里。在长江、嘉陵江上建成20座大桥,成为在全国拥有大型桥梁最多的城市。城市轻轨较新线、江北国际机场扩建、万州机场等重大项目加快建设,一个安全、便捷、快速的立体交通网络正在形成。加大了农村电网、城市电网改造力度,开工了和尚山水厂、珞璜电厂二期、江口水电站等一批供水供电设施,改变了电力长期紧缺的状况。建成了全国最大、覆盖人口最多的固定电话本地网。动工了鲤鱼塘大型水库等一批防洪工程,加强了病险水库加固和小流域综合治理,全市水利化程度不断提高。解放碑商业步行街、人民广场、朝天门广场、两江滨江路等一批体现都市风貌的市政设施相继建成,中国三峡博物馆、奥林匹克体育中心等一批重大文化体育公共设施开工,城市面貌不断改观。

六、三峡库区移民顺利推进,库区经济快速发展

直辖后重庆肩负着搬迁103万移民的艰巨任务,移民是重庆的立市之本。几年来,我们一直坚持开发性生移民方针,做好三峡库区移民工作。到2001年底,累计完成移民投资167.3亿元,占移民包干总投资的53%。完成建房安置移民43.3万人,占移民总任务的42%。完成农村移民安置18.4万人,占规划安置的52.6%,完成出县外迁安置91128人。城市和县城、集镇迁建进展顺利,完成集镇迁建40个,还建淹没房屋1505万平方米,占还建总任务的48%。135米水位港口码头泊位开工建设56个,占规划任务的72.7%。完成728户淹没工矿企业的迁建调整,占淹没迁建总任务的52.1%。地质灾害问题得到解决或缓解,142处滑坡体纳入近期治理规划,第一批13个区县的19座污水处理厂和5座垃圾处理场开工建设。引入各类移民对口支援资金80.2亿元,实施对口支援合作项目1736个。文物保护工作进展顺利,库底清理工作正着手开展,以移民资金、移民工程质量和移民工作效能为重点的移民监督管理工作进一步强化。

七、加强生态环境建设与保护,可持续发展战略初见成效

以三峡库区生态环境建设和主城区污染治理为重点,大力实施“青山绿水工程”和“山水园林城市工程”。全市有33个县列入全国生态环境建设重点县,连续两年在6个县实施退耕还林试点,已退耕还林136万亩。加快工业结构性调整,消除部分重点污染源,实施清洁能源工程,工业废气处理率达到85%以上,比1996年提高10多个百分点,工业废水达标排放率达到80%以上,比1996年提高5个多百分点。大气环境质量明显改善,功能区噪声和交通干线噪声控制在国家标准内。长江、嘉陵江、乌江等主要江河水质基本稳定,次级河流和饮用水源保护工作力度加大。新建1个国家级自然保护区、3个省级自然保护区和4个县级自然保护区。

八、发展环境不断优化,对外开放进一步扩大

围绕“努力把重庆建设成为全国投资环境最好的城市之一”的目标,连续两年实施“十个一批”措施综合整治发展环境,基本形成全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局。世界500强企业已有32户落户重庆,五年累计实际利用外资26.1亿美元。外资投向正由工业向农业、金融、商业、保险等多领域拓展。北部新区、高新技术产业开发区、经济技术开发区和大学科技园的示范带动作用日益增强。机电产品和高新技术产品出口比重已占到60%和12%,出口国家和地区达140多个。英国、加拿大、日本在重庆设立了领事机构,重庆已成为中国西部外国政府机构入驻较多的地区。

九、城乡人民生活有较大改善,社会保障体制不断健全

2001年全市城镇居民人均可支配收入达6721元,农村居民人均纯收入达1971元,年均增长5.9%,人民生活整体越过温饱水平并开始向小康迈进。城镇居民人均居住面积由1996年的8平方米提高到2001年的11.6平方米,农村居住质量亦有明显改善。全市建立国有企业下岗职工再就业服务中心1998个,下岗职工进中心累计达52万人,每年有6万多职工实现再就业。下岗职工基本生活费和企业离退休人员基本养老金发放率均达到100%,全市有54万左右的城市困难居民享受最低生活保障,基本实现了全覆盖。国有企业下岗职工基本生活保障、失业保险和城市居民最低生活保障制度逐步完善。

十、社会事业全面发展,精神文明建设取得新成就

34个区县(自治县、市)实现了“两基”目标,人口覆盖率达87.8%,青壮年文盲率控制在1%以内;高中阶段教育加快发展;高等教育资源不断优化配置,重点学科、重点实验室、重点课程建设稳步推进;高等职业教育继续发展,中等职业教育结构调整取得阶段性成果。科技体制创新不断加快,市属应用开发类科研院所实现企业化转制,科技资源进一步优化重组;以电子信息、生物工程、环保工程为主的三大高新技术产业快速发展,光机电一体化和新材料两大产业不断壮大;以北部新区为重点的高新技术产业基地加快建设,长安福特汽车等重大项目在园区内顺利启动。体育、卫生、文化、新闻出版、广播电视等社会事业蓬勃发展。精神文明建设和民主法制建设取得新成就。

在“十五”期间,我们将以西部大开发战略统揽经济社会发展全局,继续实施科教兴渝、信息化、城镇化和可持续发展等战略,努力争取国民经济增长速度高于全国平均水平,“四件大事”取得重大成果,经济发展总体水平位居西部地区前列,人民生活明显改善,围绕江总书记提出的“将重庆建成长江上游经济中心”的战略目标,努力构建都市发达经济圈、渝西经济走廊、三峡库区生态经济区等三个不同类型、各具特色的经济发展区,共同支撑长江上游经济中心的综合功能。到2010年之前实现国内生产总值翻番,2020年左右基本建成长江上游的经济中心,2030年左右率先实现国家提出的“经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山河秀美、人民幸福”的西部大开发目标。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号