当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2002年第01期 > 中国财政2002年第01期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2002年第01期 > 中国财政2002年第01期文章 > 正文发挥后发优势 把湖北建成全国重要的经济增长极

时间:2020-04-25 作者:刘良谋

[大]

[中]

[小]

摘要:

目前湖北正处在加速工业化的重要时期,与凭借改革先发效应已成为全国重要增长极的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈相比有差距,与有后发优势的西部地区相比有压力。因此,在战略抉择上,必须选择跨越式发展战略。也就是要在推进工业化的过程中,充分发挥后发优势,坚持以信息化带动工业化,在较高起点上实现社会生产力的跨越式发展,以技术的跨越实现社会生产力的跨越,使湖北成为全国又一重要经济增长极。

一、着力打好五张特色牌,进一步拓展经济发展新优势

一是加快电力建设,向高水平电气化大省的目标迈进。湖北在全国“三纵一横”的电网格局中处于中心和枢纽的重要地位,特别是随着三峡工程的加快建设和一大批水电项目的竣工,将形成以三峡区域为骨干,总装机容量达3000万千瓦左右的电力调度中心和全国“西电东送”的枢纽,成为全国最大的水电基地。“十五”期间,湖北境内电力建设投资近1000亿元,将极大地拉动全省投资和消费增长。湖北将紧紧抓住“西电东送”、“西气东输”和南水北调工程提前开工的重大机遇,充分发挥以宜昌为中心的鄂西水电资源优势,加快汉江清江梯级开发,大力支持高压电网建设,实施电力就地转化,积极发展高耗能、大耗水、...

目前湖北正处在加速工业化的重要时期,与凭借改革先发效应已成为全国重要增长极的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈相比有差距,与有后发优势的西部地区相比有压力。因此,在战略抉择上,必须选择跨越式发展战略。也就是要在推进工业化的过程中,充分发挥后发优势,坚持以信息化带动工业化,在较高起点上实现社会生产力的跨越式发展,以技术的跨越实现社会生产力的跨越,使湖北成为全国又一重要经济增长极。

一、着力打好五张特色牌,进一步拓展经济发展新优势

一是加快电力建设,向高水平电气化大省的目标迈进。湖北在全国“三纵一横”的电网格局中处于中心和枢纽的重要地位,特别是随着三峡工程的加快建设和一大批水电项目的竣工,将形成以三峡区域为骨干,总装机容量达3000万千瓦左右的电力调度中心和全国“西电东送”的枢纽,成为全国最大的水电基地。“十五”期间,湖北境内电力建设投资近1000亿元,将极大地拉动全省投资和消费增长。湖北将紧紧抓住“西电东送”、“西气东输”和南水北调工程提前开工的重大机遇,充分发挥以宜昌为中心的鄂西水电资源优势,加快汉江清江梯级开发,大力支持高压电网建设,实施电力就地转化,积极发展高耗能、大耗水、环保型的载电体工业,使湖北不仅成为发电大省,而且成为用电大省,力争在全国率先实现高水平电气化。

二是加快交通建设,重塑“九省通衢”的新优势。围绕高速化、立体化、网络化、智能化的目标,以公路建设为重点,以公铁联运、江海联运、水陆空联运为方向,加强铁路、港口、机场、管道系统建设,完善现代化综合运输体系。充分发挥武汉在全省乃至全国交通格局中的战略支点和中心枢纽作用,通过加快大外环道路建设和18个与国道和高速公路接网的出口通道建设,形成外通内畅、通达全省、连接全国的大通道。水运重点是抓好“三江一网”(长江、汉江、清江、江汉平原航道网)、三峡库区水运复建工程、引江济汉工程建设和重点港口建设,大力发展水陆联运,形成以长江为主干,汉江、清江为骨干的“扇形”通江达海的水运体系。铁路建设围绕推进境内干线电气化和高速化改造,构筑横穿东中西铁路的大通道。航空的重点是扩建支线机场,加快以武汉为龙头的航空枢纽建设。

三是加快信息化建设,努力提高国民经济和社会信息化水平。按照“统一规划、统一标准、企业主体、资源共享”的方针,以建立高速、宽带、大容量、多媒体传输网为目标,加快信息基础设施建设。抓紧建设一批覆盖国民经济各领域的信息网工程,逐步建成高速、宽带、大容量的信息光纤主干网,重点建设基础电信网、IP宽带网和接入网,扩大利用因特网,促进电信网、广播电视网、计算机网的融合与发展。重点抓好光电子信息产业基地建设,加快以通信、光电子、新型元器件及网络产品为基础,以计算机、数字视听产品为补充的电子信息产品制造业的发展,加大资金投入和技术创新力度,走生产集约化、产品系列化的规模经营之路,提高制造能力。同时,积极推动信息技术在国民经济各行业、各领域的广泛应用,不断提高全省国民经济和社会信息化水平。

四是加强水利设施建设,为经济社会可持续发展提供重要保障。“十五”期间,抓住三峡工程加快建设、南水北调工程提前开工和国家加大堤防建设投资力度三大机遇,加快以长江、汉江干堤加固为重点的水利工程建设,加快根治水患的步伐,努力提高全省抗御自然灾害的能力。

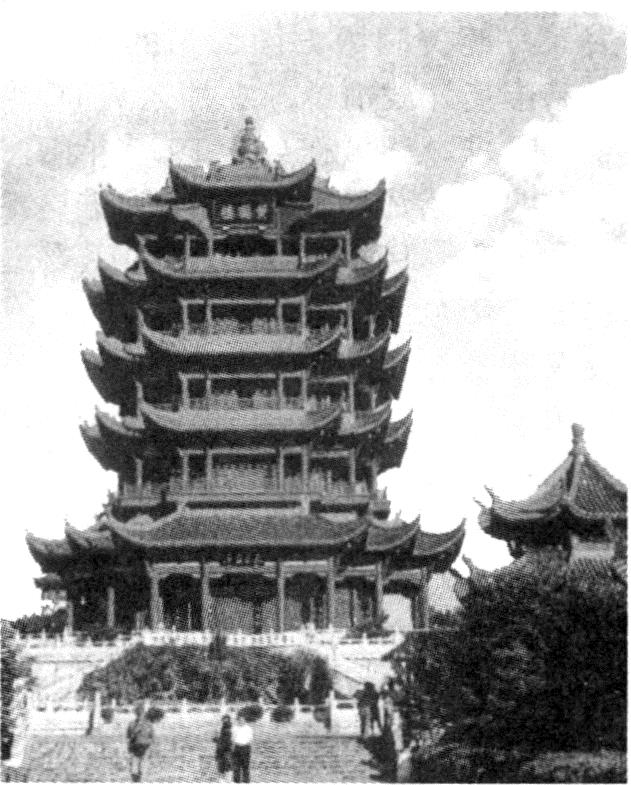

五是加大产业群建设,着力提高经济的整体素质。通过大力发展光电子信息、生物工程与新医药、新材料与光机电一体化等优势高新技术,加快形成以“光谷”为中心的高新技术产业群;通过大力发展汽车及汽车零部件、基础机械、电子电器、环保设备等产业,加快形成以汽车为中心的现代制造业产业群;通过大力发展以钢铁工业为代表,包括纺织、建材、化工在内的传统产业,加快形成以钢铁为中心的原材料产业群;通过支持、参与服务三峡工程,推进汉江、清江开发,加快形成以水电为中心的能源群;通过大力发展生态农业、绿色农业、工程农业,大力发展农产品加工业,加快形成以绿色食品为中心的现代农业产业群;通过建立以武汉、宜昌、十堰为中心,以长江三峡、古三国、神农架、武当山、清江民俗风情、鄂东名人文化为主线的旅游格局,加快形成以旅游业为中心的包括商贸、金融、信息、服务等在内的第三产业群。加紧培育和形成一批支撑湖北经济发展的大产业、大集团,促进全省经济腾飞。

二、采取科学的战略对策,着力在推进“五化”上下功夫

第一,坚持以武汉为龙头,加快城市化进程。首先要继续高度重视大武汉的建设,充分发挥大龙头的作用。努力推动武汉实现从现在的“两通”(交通、流通)向“两翼”(高科技、开放)的历史跨越,把武汉建成光电子信息产业基地、以轿车制造为特色的制造业基地、钢材制造及深加工基地、以生物技术为核心的新医药及保健品产业基地以及环保产业基地,建成华中地区经济、贸易、金融、交通信息和科技教育中心,充分发挥武汉的龙头作用,带动全省经济腾飞。与此同时,在全省加快形成和完善以武汉、黄石、荆州、襄樊、十堰为骨干,一批现代中等城市为依托,一大批县级市和星罗棋布的小城镇为纽带,辐射和带动全省经济发展的“金字塔”型城镇体系,向城市现代化、农村城镇化、城乡一体化目标迈进,努力提高全省城镇化水平。

第二,以“武汉·中国光谷”为龙头,加快高新化进程。大力发展光电子信息、绿色生命工程、生物工程与新医药、新材料等新兴产业,力争以局部领域的跨越式发展带动高新技术产业的整体发展。按照“国内第一、世界一流”的要求,高速、高效地建设好“武汉·中国光谷”,力争“十五”期间形成科工贸总收入1000亿元左右规模的光电子信息产业,使之成为全省高新技术产业化的大龙头。在武汉光谷的带动下,加速形成以武汉为中心,鄂州—黄石—黄冈,荆门—荆州—宜昌,孝感—随州—襄樊—十堰为辐射线的沿江高新技术产业带,使之成为具有较强竞争力的“产业高地”。

第三,坚持改造提升与发展并重,加快工业化进程。要实现工业化由中级阶段向高级阶段的转变、传统工业向现代工业的转变,首先是发挥武汉的带动作用,使武汉成为“高制造、新技术、大市场”的样板。加快对汽车、钢铁、建筑、建材、化工、轻纺等传统产业的技术改造,有重点地改造一批骨干企业,带动产业结构升级,产品更新换代。重点是抓好武汉—鄂州—黄石的钢铁工业走廊,武汉—襄樊—十堰的汽车走廊,武汉—荆州—宜昌的化学工业走廊,形成各具特色的产业带。同时,加快农村工业化进程,大力发展乡镇企业、劳动密集型产业,增加工业总量和规模,带动农村剩余劳动力转移,以此推动农村工业化、城市化、现代化进程。

第四,以改革为动力,加快市场化进程。重点是实行三个“有进有退”:一是国有经济有进有退,国有经济从一般竞争领域退出,让非国有经济和非公有制经济进入,从整体上调整所有制结构;二是产业结构有进有退,部分一、二产业从无效的领域退出,让第三产业特别是信息业和服务业进入;三是政府职能有进有退,政府要从生产经营领域中退出,主要职能是制订产业政策,加强宏观调控,建立和完善市场体系及社会保障体系,完善公共设施。通过具体实施这三个“有进有退”,使市场在资源配置中的基础性作用得到更充分的发挥,政府在管理经济社会多方面的职能得到有效的加强。

第五,以加入WTO为契机,加快国际化进程。大力实施外向带动战略,坚持“引进来”与“走出去”并举,积极参与国际国内分工和合作,努力形成和拓展全方位、多层次、宽领域、高水平的对外开放格局,提高湖北国际化程度。一是加大利用外资的力度,扩大利用外资的规模和领域,把重点放在引进企业和技术上,尤其要加强与跨国公司的合作,吸引更多的国内外大公司、大集团来湖北投资兴业。二是坚持以质取胜、市场多元化和科技兴贸的战略取向,大力发展对外贸易。通过深化外贸体制改革,努力形成政府引导、企业主导、各方协调配合的外经贸格局,增强出口的活力。通过调整出口商品结构,提升出口产品的质量和档次,集中力

量发展一批科技含量高、附加值高、市场占有率高的拳头产品,加强对国际市场的开拓,提高湖北出口的竞争力。三是坚定不移地实施“走出去”战略,积极引导和组织省内优势企业到境外投资兴办企业或参股,发展加工贸易和资源开发,扩大境外加工装配业务,就地加工,就地销售,以此带动省内原材料、成套设备和技术出口。

(作者为湖北省人民政府政研室主任)

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号