时间:2023-03-29 作者:北京经济技术开发区财政审计局 来源:《中国财政》2023年第05期

2022年,为进一步整合预算管理资源,提高财政资金使用效率,北京经济技术开发区财政审计局根据《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》《北京市财政局关于加强预算评审工作管理的意见》等,在财政支出环节联动开展事前绩效评估与预算评审,构建了“评估+评审”相结合的预算管理模式,从预算和绩效管理一体化的“起点”推进预算管理制度改革实践。

事前“评估+评审”预算管理模式的理论逻辑

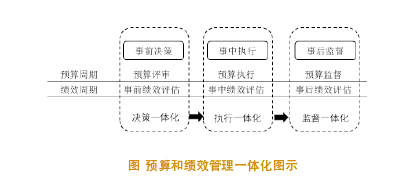

如图所示,项目运行阶段可划分为事前决策、事中执行、事后监督,对应着预算周期与绩效周期的三个环节,在不同环节上将二者相结合,即构成了预算和绩效管理一体化的内涵。其中,事前绩效评估与预算评审是预算和绩效管理一体化的“起点”。

事前绩效评估主要依据政府发展规划、项目申报书等材料,综合运用多种评估方法,对项目自身目标、方案、经济性等情况进行评价,决定是否将该项目纳入预算支持范围。事前预算评审关注已纳入预算支持范围的项目资金预算安排,考察预算编制的完整性、必要性、准确性以及合理性。从理论上看,构建两者相结合的财政支出管理模式有其必要性和可行性。

从必要性来看:一方面,有利于降低“评估”与“评审”重叠部分对财政监督资源的占用。事前绩效评估管理办法在项目事前绩效评估中强调,应当关注项目必要性、可行性、经济性、效率性、效益性,在预算评审中则主要关注项目完整性、必要性、可行性和合理性。两者在评价内容上存在重合部分,如果分别开展,将导致围绕同一问题占用双份财政管理资源。另一方面,有利于发挥“评估”与“评审”异质性,提高事前决策效率。事前绩效评估侧重回答“是否给予财政支持”,预算评审侧重回答“给予多少财政支持”,两者相结合为财政支出事前决策上了“双保险”,既把握了项目绩效目标审核的严谨性,也有利于优化财政资金使用效率,挤出或调整不合理预算。

从可行性来看:预算和绩效管理一体化的实现依赖于两者在目标、执行及成果运用环节的共通性。从目标视角看,事前绩效评估和预算评审均以提高财政资源配置效率作为管理目标。这使得在事前决策环节,两者在相同工作方向的引导下能在制度设计、方案推进上达成一致,形成协作。从执行环节看,两者可依靠相类似的组织与资源开展工作,财政部门、预算单位与第三方专家组共同构成了事前绩效评估和预算评审的组织基础,有助于节约财政预算管理成本。从成果运用环节看,两者在决策流程上紧密连接,事前绩效评估重在解决项目的先期论证,其评估结论将作为安排预算的重要参考依据,这种衔接关系在改进项目预算管理过程中将起到1+1>2的效果。

事前“评估+评审”预算管理模式的政策特征

北京经济技术开发区财政审计局制定出台了《北京经济技术开发区财政支出事前绩效评估及预算评审管理办法》(以下简称《办法》),探索建立起事前“评估+评审”的预算管理模式,为提高预算决策的科学性和规范性,深入推进经开区预算绩效管理改革奠定了良好基础。归结来看,具有以下特征:

一是权责清晰,和而不同。在实践过程中,既要发挥事前“评估+评审”一体化模式的优势,又要做到权责清晰。并非所有项目均需要采用“评估+评审”一体化模式进行预算管理,要对事前绩效评估和预算评审的范围进行明确界定,防止漏项或推诿扯皮问题的出现。由于事前绩效评估注重回答“财政是否支持”,这意味着已经纳入政府规划必须推动的项目,以及存在明显重大缺陷的项目无需再进行事前绩效评估,可直接进入预算评审环节或予以否决。另外,对于支出要求明确、标准清晰以及金额较小的项目,也无需进行预算评审工作。要将事前“评估+评审”一体化预算管理模式应用于两者关注范围的重叠区域,以提高评价资源使用效率。

二是内外协同,资源联动。在实践中,要强调事前评估与评审的资源共享与机制协调,防止为实现一体化反而加大资源投入的问题。联动资源包括两类:一方面是内部组织与制度资源,财政部门进行事前绩效评估和预算评审的相关人员要进行充分沟通,依据评价制度,做好从评估到评审的衔接工作。充分利用统一的评分体系与方法,降低主观因素在评价判断中的影响。另一方面是外部专家资源,要建立事前绩效评估和预算评审领域的共享专家库,配套动态调整机制,形成对事前决策的有效外部支持。

三是统筹结果,注重应用。从事前绩效评估与预算评审结果的关联来看,事前绩效评估结果为预算评审提供了前置条件。事前绩效评估结果包括评估结论和评估得分两部分。评估结论包括“建议予以支持”“建议予以部分支持”“建议调整后予以支持”和“建议不予支持”四种,为预算评审工作提供了重要参考,对于“建议予以部分支持”和“建议调整后予以支持”的项目要进行更加审慎的预算评审。从事前绩效评估与预算评审各自形成的评价结果看,将事前决策拆解为对“事”与“钱”的独立评价,有助于预算单位更好理解财政政策支持方向与项目自身存在的问题,为优化项目及其预算方案提供指导。

实践效果及优化方向

北京经济技术开发区财政审计局在推进事前“评估+评审”预算管理实践中取得了初步成果。如在2022年度成本预算绩效分析中发现,街道与公共设施相关项目压缩率超过8%,重点关注的下辖两个镇公共服务成本降低近35%,公共服务支出水平进一步提升。结合初步成效,事前“评估+评审”预算管理模式的实践效果可以总结为三个方面。

一是提高了预算决策的科学性。事前决策需要解决“事”与“钱”是否匹配以及匹配程度的问题。只进行预算评估仅能明确预算的科学性,但不能确定被评审项目是否具有经济性、方案是否合理。将绩效周期与预算周期统筹考虑,可以通过对项目自身多维度的评判,回答是否给予财政支持,从而在事前决策环节建立两道评价门槛,既筛选出不合理项目,也挤出合理项目预算上的“水分”。另外,两者相结合的系统性评估流程与方法,取长补短,外部专家资源的参与缓解了认知与技术上的局限,进一步提高了决策的科学性。

二是提高了预算决策效率。事前“评估+评审”预算管理模式通过整合资源、提高效率、加快预算批复进度、减少重复工作,建立起更加科学的预算决策流程,在定量与定性相结合的评估方法下,财政资金使用效率将获得显著提升。

三是提高了预算决策民主化水平。事前“评估+评审”预算管理模式引入外部专家作为智力支持的同时,也相当于引入了社会监督力量,将预算决策民主化从决策结果环节向前推进至决策过程环节,有助于提升预算决策公信力。

为进一步优化事前“评估+评审”预算管理模式,应做好以下几方面工作:一是强化财政部门内部协同与融合。要提高政治站位,将从事事前绩效评估与预算评审的组织和人员目标统一到提高财政资源配置效率上来。在工作部署中同步安排,同步考核,强化工作协同的同时形成相互监督。二是要持续完善运行机制。充分发挥一线评估评审人员主观能动性,不断发现新问题,挖掘新方法。事前“评估+

评审”预算管理模式的核心价值在于降低财政评价成本,提高预算决策效率,需要不断挖掘工作“同类项”并进行合并,实现运行机制科学与精简的统一。三是分类建设评价标准体系。不同财政支出项目间存在特征差异,一方面需要关注新项目是否适用旧办法,另一方面需要考虑项目评分体系是否需要依据不同项目特征分类拟定。四是建设共享专家库动态调整机制。作为重要的外部智力资源,应当强化对外部专家库人员资质的审核,随着经济社会发展及项目的技术性与专业性不断变化升级,应对共享专家库实行定期调整,不断吸收社会优质智力资源,提升外部力量支持作用。

责任编辑 李烝

附件下载:

附件下载:相关推荐

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 投诉举报电话:88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号