当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2009年卷 > 中国财政年鉴2009年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2009年卷 > 中国财政年鉴2009年卷文章 > 正文[大]

[中]

[小]

摘要:

一、政府内债

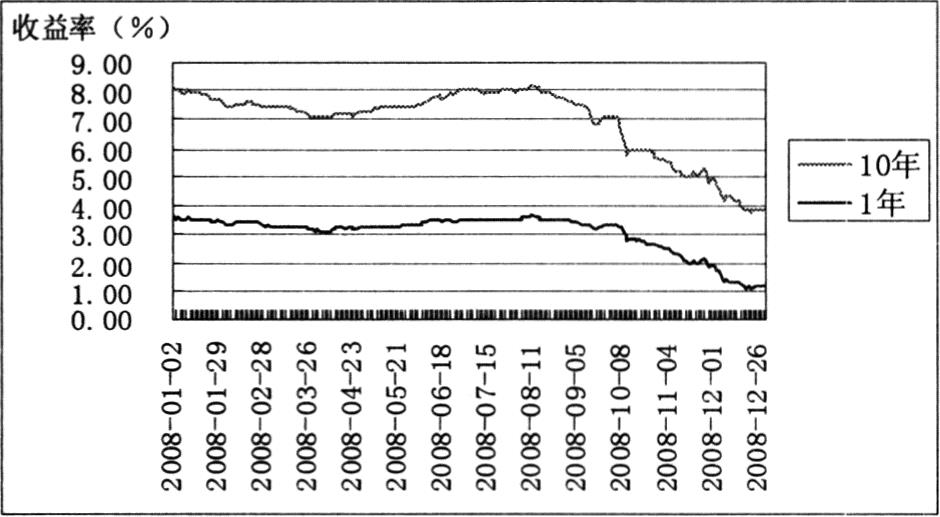

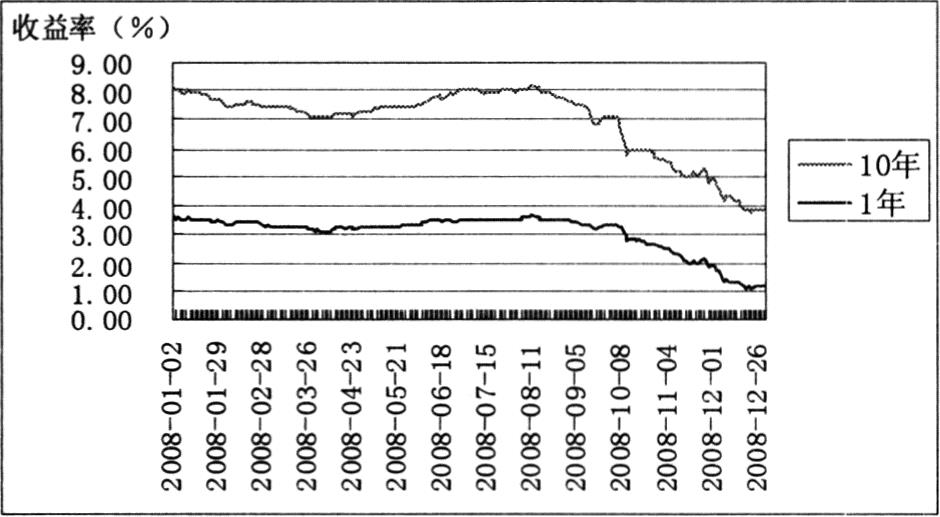

图一 2008年1年期和10年期国债收益率变化图

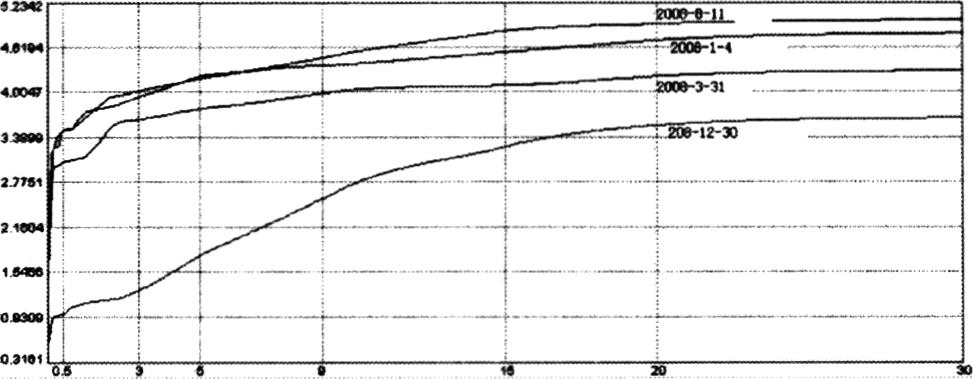

图一 2008年1年期和10年期国债收益率变化图 图二 2008年国债收益率曲线变化图

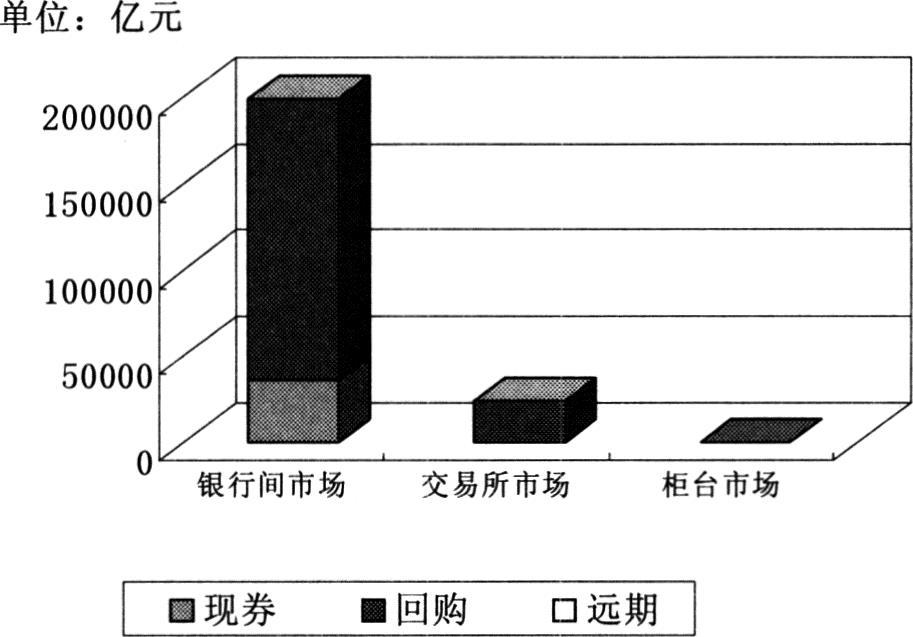

图二 2008年国债收益率曲线变化图 图三 2008年国债交易情况图

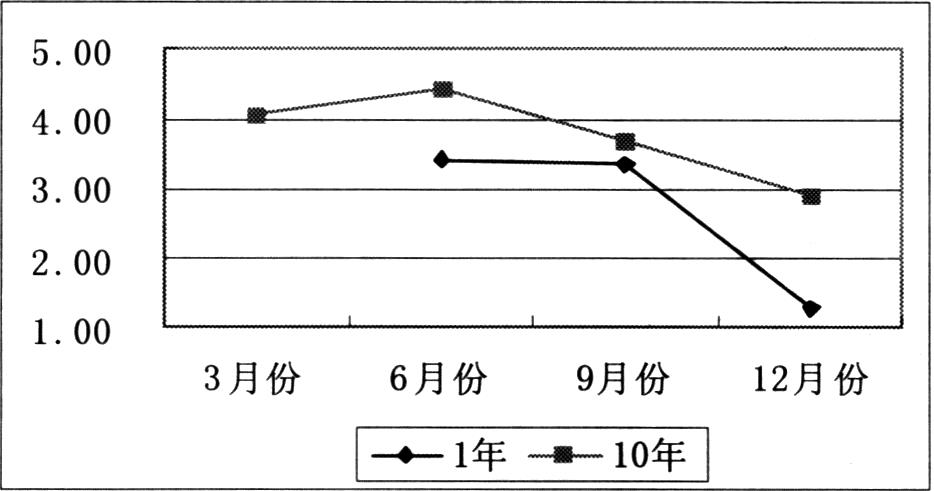

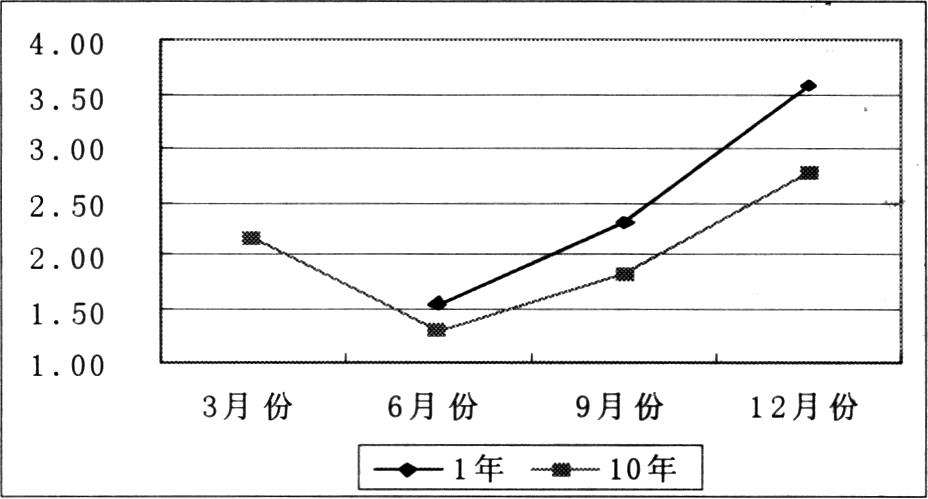

图三 2008年国债交易情况图 图四 2008年记账式国债发行利率变化图

图四 2008年记账式国债发行利率变化图 图五 2008年记账式国债投标倍数变化图

图五 2008年记账式国债投标倍数变化图 表一 2008年记账式国债发行情况一览表

表一 2008年记账式国债发行情况一览表 表二 2008年储蓄...

表二 2008年储蓄...一、政府内债

图一 2008年1年期和10年期国债收益率变化图

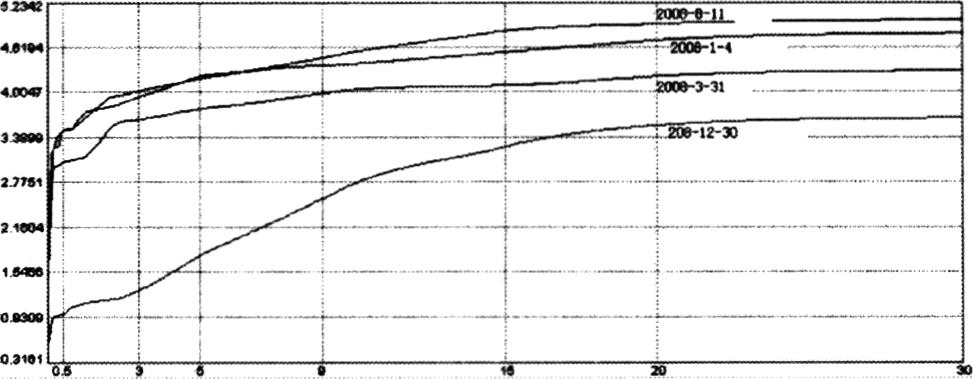

图一 2008年1年期和10年期国债收益率变化图 图二 2008年国债收益率曲线变化图

图二 2008年国债收益率曲线变化图 图三 2008年国债交易情况图

图三 2008年国债交易情况图 图四 2008年记账式国债发行利率变化图

图四 2008年记账式国债发行利率变化图 图五 2008年记账式国债投标倍数变化图

图五 2008年记账式国债投标倍数变化图 表一 2008年记账式国债发行情况一览表

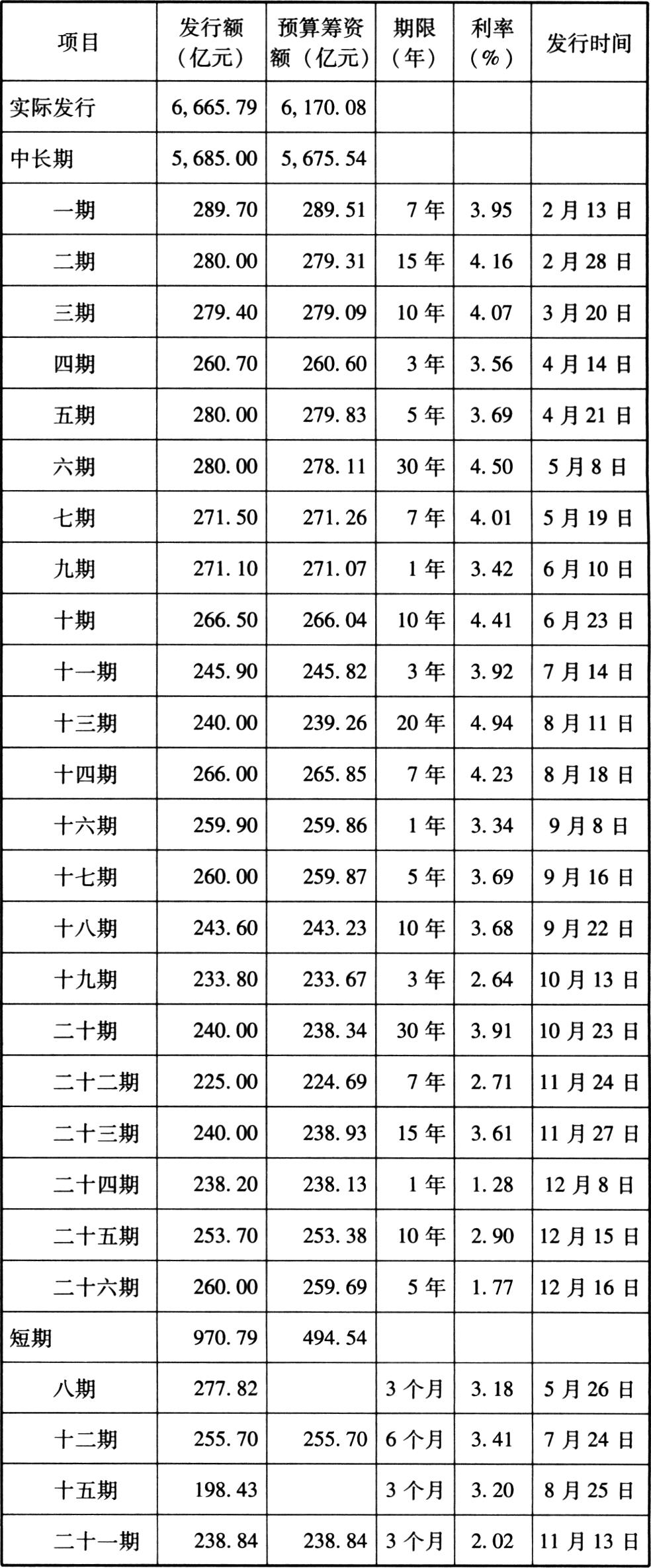

表一 2008年记账式国债发行情况一览表 表二 2008年储蓄国债发行情况一览表

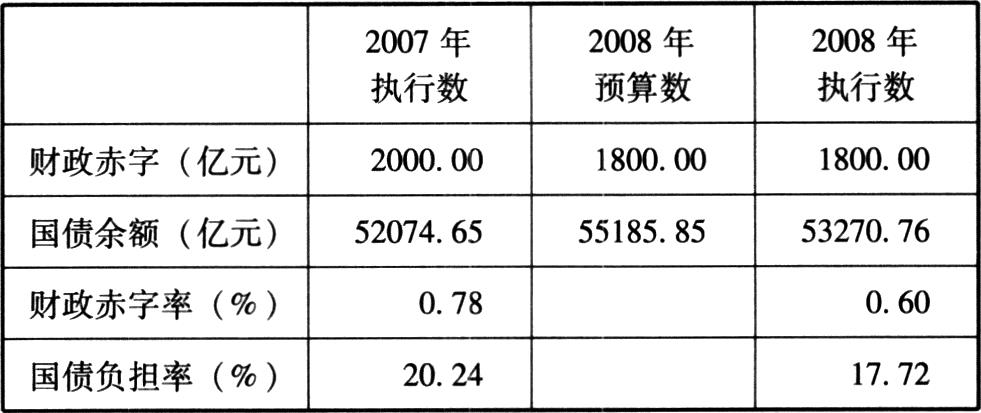

表二 2008年储蓄国债发行情况一览表 表三 2008年国债余额与财政赤字情况表

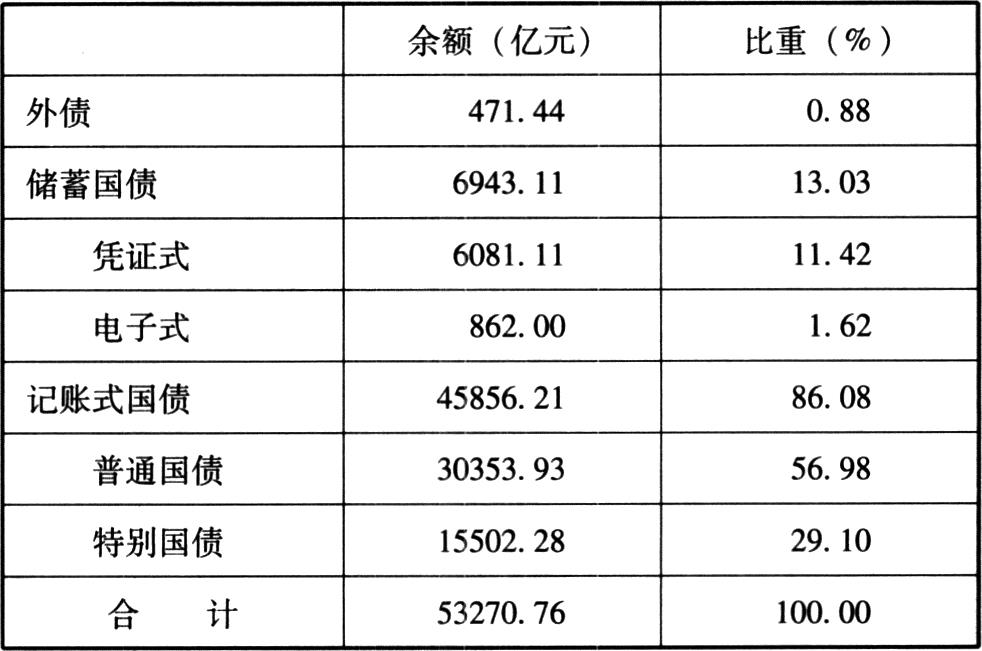

表三 2008年国债余额与财政赤字情况表 表四 2008年末国债余额及品种结构

表四 2008年末国债余额及品种结构(一)国债预算筹资及国债管理措施。2008年实际发行国债8549亿元,均为内债,没有发行主权外债。按照2008年初国务院批准的国债发行方案,全年计划完成国债预算筹资额8626.23亿元,其中弥补中央财政预算赤字1800亿元,偿还以前年度发行并于2008年到期的国债本金6826.23亿元。全年实际完成国债预算筹资额8063.29亿元,比年初计划的国债预算筹资额减少562.94亿元,其中根据国库存款余额较高情况减少国债发行额相应减少国债预算筹资额600.3亿元,因个人投资者提前兑付储蓄国债相应增加国债预算筹资额37.36亿元。

为促进国债顺利发行和国债市场健康发展,2008年财政部采取了以下几项国债管理措施:

1.加强国债发行计划管理,稳定市场投资者预期。年初公布关键期限记账式国债全年发行计划,提前公布全部国债季度发行计划,稳定投资者预期,便于投资者合理运用资金,促进国债市场健康发展。

2.合理安排国债发行期限,满足不同投资者需求。定期滚动发行1年期、3年期、7年期和10年期关键期限国债品种,关键期限国债占记账式国债的发行比例达54%,增强国债收益率在金融市场中的基准作用。适量发行超长期国债和短期国债,满足不同投资者的需求。

3.公布记账式国债承销综合排名和现货交易量排名,提高国债市场流动性。按季公布记账式国债承销综合排名,从第三季度开始公布记账式国债承销团现货交易量排名,进一步提高国债承销团成员承销和交易国债的积极性,促进国债市场持续稳定快速发展,提高国债市场流动性。

4.科学制定储蓄国债发行利率和品种结构,促进储蓄国债顺利销售。根据中国人民银行下调存贷款基准利率情况,2008年10月后财政部适时下调了储蓄国债发行利率,降低储蓄国债发行成本。同时,加快储蓄国债电子化改革,扩大对投资者宣传,促进储蓄国债(电子式)顺利销售。

(二)国债市场运行。受国民经济发展变化和宏观经济政策调整影响,2008年上半年国债市场收益率先降后升,8月中旬以后大幅下降,年底国债收益率较年初有一定幅度下降;全年国债交易比较活跃,市场流动性有所提高。

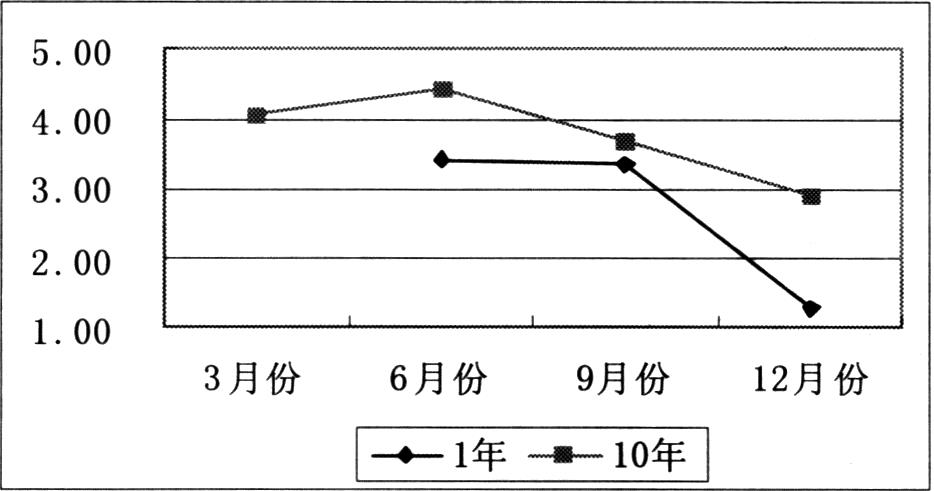

1.国债市场收益率变化。2008年国债市场行情波动较大。一季度国债市场收益率逐渐走低,4月至8月中旬恢复上行,8月中旬以后大幅走低。年初,1年期和10年期国债收益率分别为3.67%和4.42%,年底大幅下降至1.1%和2.75%,较年初分别下降2.57和1.67个百分点(见图一)。

国债收益率曲线先下移后上行,8月中旬以后又开始大幅下移(见图二)。一季度国债市场资金面比较宽裕,加息预期较弱,国债收益率曲线向下移动;4月至8月中旬物价上涨压力加大,存款准备金率大幅上调,市场资金面趋于紧张,国债收益率曲线向上移动;8月中旬以后,国民经济增速放缓,物价水平企稳回落,市场减息预期强烈,国债收益率曲线大幅下移。

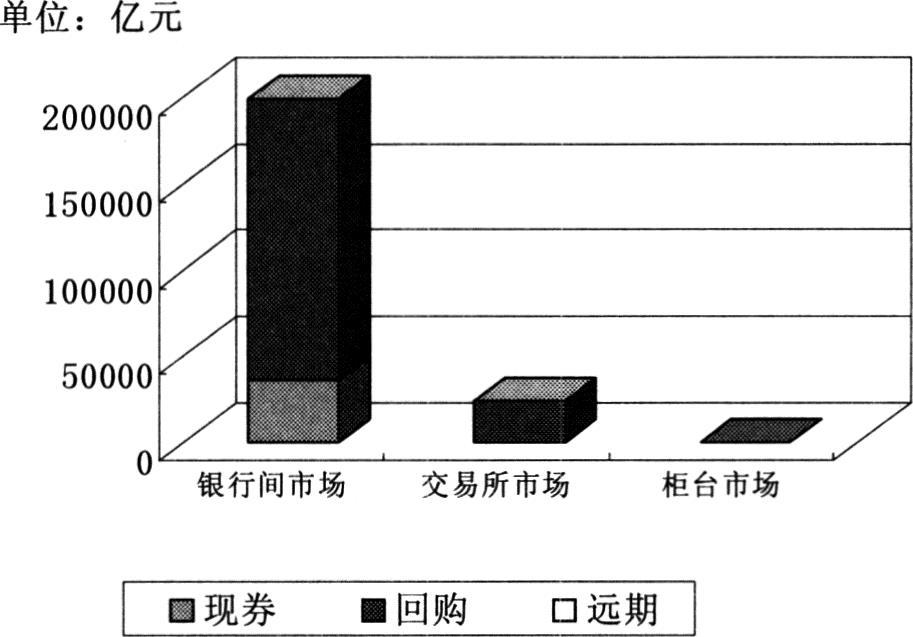

2.国债市场交易。2008年国债市场交易总额为23.28万亿元,比2007年增加3.82万亿元,增长19.63%。其中,银行间市场国债交易额为20.94万亿元,约占国债市场交易总额的90%;交易所市场国债交易额为2.34万亿元,约占国债市场交易总额的10%;银行柜台市场国债交易额很小,只有30.43亿元(见图三)。2008年国债现券交易额为3.64万亿元,回购交易额为19.64万亿元,远期交易额为89亿元,分别比2007年增长59.65%、14.32%和8.54%。2008年国债现券换手率(即国债现券交易额与可流通国债托管额的比率)为0.8,比2007年0.5的水平略有提高,国债市场流动性有所改善。

(三)记账式国债发行。记账式国债全部通过记账式国债承销团成员采用招标方式,向银行间市场和交易所市场上的各类投资者发行,以及通过商业银行柜台市场向个人投资者发行。记账式国债是可以上市和流通转让的、以电子记账手段登记债权的国债,期限包括短期(1年以下,不含1年)、中期(1年至10年,不含10年)和长期(10年及以上期限)。目前记账式国债已经形成从3个月到30年的短期、中期、长期兼备的较为丰富的期限结构。

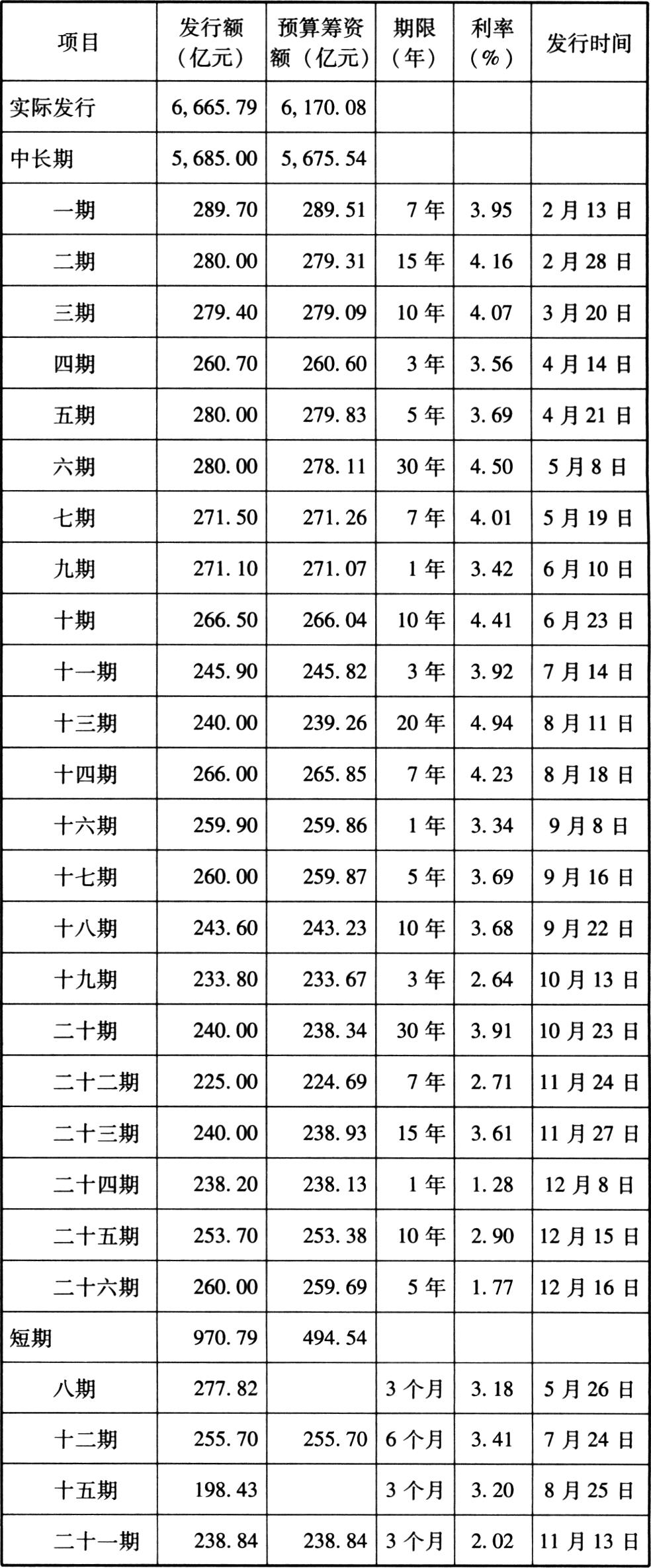

2008年记账式国债发行26期计6655.79亿元,完成国债预算筹资额6170.08亿元,其中短期国债发行4期计970.79亿元,完成国债预算筹资额494.54亿元;中长期国债发行22期计5685亿元,完成国债预算筹资额5675.54亿元(见表一)。2008年中长期国债加权平均发行期限为9.32年,比2007年的7.15年延长2.17年;加权平均发行利率为3.59%,比2007年的3.54%增加0.05个百分点。

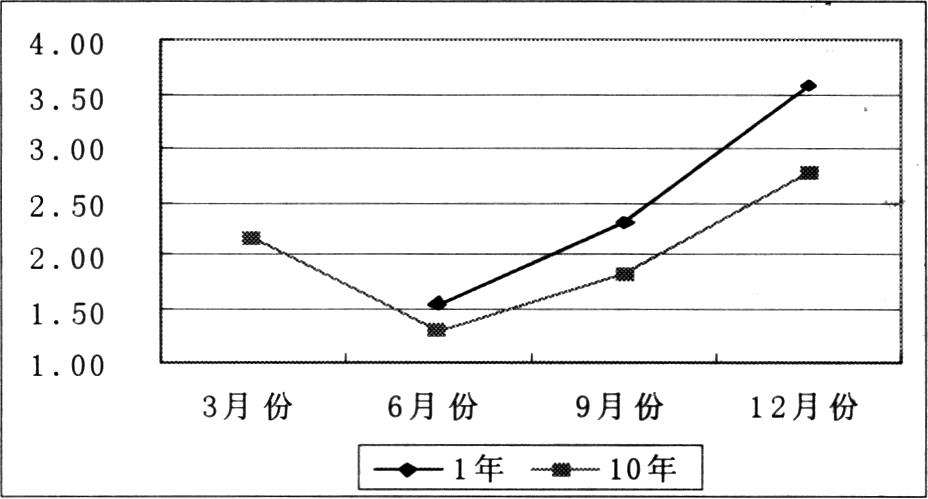

1.记账式国债发行利率变化。2008年记账式国债发行利率呈现明显的先升后降走势。8月中旬前,通货膨胀压力较大,升息预期比较明显,记账式国债发行利率逐步走高;8月中旬后,通货膨胀压力逐步缓解,美国次贷危机不断蔓延,记账式国债发行利率大幅走低。3月10年期记账式国债发行利率为4.07%,6月上升至4.41%,上升0.34个百分点;12月降至2.9%,较6月份下降1.51个百分点(见图四)。

2.记账式国债购买需求。记账式国债采用招标方式发行,投标倍数(即每期国债机构投标总额与当期国债发行额之比)是衡量记账式国债购买需求的主要指标。2008年上半年记账式国债投标倍数略有下降,6月后大幅攀升。3月10年期记账式国债的投标倍数为2.16倍,6月降至1.30倍,12月大幅攀升至2.78倍,国债购买需求比较充足(见图五)。

(四)储蓄国债发行。储蓄国债是财政部主要面向广大个人投资者发行的、不可流通转让的、但可以提前兑付的国债,期限通常为3年、5年,发行利率由财政部参照相同期限居民储蓄定期存款利率确定。按照债权登记方式划分,储蓄国债包括以纸质记账方式为特征的凭证式国债和以电子记账方式为特征的储蓄国债(电子式)。目前凭证式国债采取国债承销团成员按固定承销比例包销方式发行,储蓄国债(电子式)采取试点商业银行代销方式发行。

2008年储蓄国债发行8期计1893.21亿元,完成国债预算筹资额1893.21亿元。其中,3年期国债发行1573.21亿元,完成国债预算筹资额1573.21亿元;5年期国债发行320亿元,完成国债预算筹资额320亿元(见表二)。

受中国人民银行下调存贷款基准利率影响,2008年10月后储蓄国债发行利率相应下调。10月之前3年期储蓄国债发行利率为5.74%,10月下调至5.53%,11月底进一步下调至5.17%,较年初下调0.57个百分点。10月之前5年期储蓄国债发行利率为6.34%,10月下调至5.98%,下调0.36个百分点。

储蓄国债期限适中,虽不流通但可提前变现,发行利率高于同期限居民储蓄存款利率,社会认可度较高,购买需求强烈,受到个人投资者的广泛欢迎。特别是9月中国人民银行下调贷款基准利率后,社会普遍预期商业银行存贷款利率将进一步下调,储蓄国债发行出现供不应求现象,个人投资者购买储蓄国债非常踊跃。

(五)国债余额及结构。经全国人民代表大会批准,2008年末国债余额限额为55185.85亿元。2008年末实际国债余额为53270.76亿元,占国内生产总值的比例为17.7%(见表三),较2007年下降2.52个百分点。

从国债余额品种结构看,2008年末实际国债余额中,内债为52799.32亿元,外债为471.44亿元,分别占全部国债余额的99.12%和0.88%。内债余额中,储蓄国债为6943.11亿元,包括6081.11亿元凭证式国债和862亿元储蓄国债(电子式),占全部国债余额的13.03%;记账式国债为45856.21亿元,包括30353.93亿元普通国债和15502.28亿元特别国债,占全部国债余额的86.08%(见表四)。

从国债持有者结构看,外债以境外投资者持有为主,储蓄国债以个人投资者持有为主,记账式国债以社会各类投资者持有为主。在记账式国债持有者结构中,商业银行持有最多,占记账式国债余额的50.45%;特殊结算会员(主要是中国人民银行)其次,占记账式国债余额的33.89%;保险公司和基金、证券公司等非银行金融机构分别占记账式国债余额的5.44%和2.32%。

2008年末国债平均剩余期限为8.03年(不含外债),比2007年略有延长。2008年末国债余额中,1年及以下期限的占14.6%,1年至5年(含5年)的占31.32%,5年至10年(含10年)的占23.21%,10年以上期限的占30.87%。

二、主权外债

2008日历年世行批准的贷款项目统计表 单位:亿美元

2008日历年世行批准的贷款项目统计表 单位:亿美元 2008年亚行批准对华贷款项目表 单位:亿美元

2008年亚行批准对华贷款项目表 单位:亿美元(一)与世界银行贷款合作。2008年,我国在与世界银行(以下简称世行)的贷款合作中继续坚持“抓住重点、加强管理、推进改革、促进发展”的原则,注重保证贷款质量,提高资金使用效益。

1.贷款情况。2008年,世行向我国承诺贷款17.33亿美金,用于支持14个项目,重点支持交通、城建环保、能源等领域。截至2008年底,世行对我国的贷款总承诺额累计约439亿美元,用于支持298个项目,涉及交通、城建环保、农业、教育、卫生等领域。2008年四川汶川地震发生后,世行分别提供了专项优惠紧急贷款5.1亿美元和2亿美元用于四川省和甘肃省的灾后恢复重建。

2.三年滚动贷款规划磋商。财政部完成了2009—2011财年利用世行贷款滚动规划磋商工作,与世行就未来三年贷款合作的方向、贷款领域及规模达成共识。2009—2011财年,我国拟利用世行贷款项目共41个,贷款总额54.44亿美元。从行业部门贷款额度占贷款总额比例看,农业占24.1%;交通占22.1%;城建环保占31.4%;能源占19.5%;社会发展及其他占2.9%。

(二)与亚洲开发银行贷款合作。

1.贷款谈判签约情况。2008年亚洲开发银行(以下简称亚行)批准对华贷款项目13个,贷款金额约15.26亿美元,重点支持交通、城建、环保、能源及农村发展等领域。

2.贷款规划磋商。财政部牵头完成了2009—2011年对华贷款三年滚动规划磋商。2009—2011年,亚行对华贷款共安排项目35个,贷款额51.65亿美元。其中:农业10项,贷款额9.2亿美元,占贷款总额的17.8%;交通8项,贷款额19.5亿美元,占贷款总额37.8%;能源与节能减排6项,贷款额7.45亿美元,占贷款总额14.4%;城建与环保11项,贷款额15.5亿美元,占贷款总额30%。此外,还讨论了汶川地震灾后恢复重建4亿美元亚行紧急贷款的安排,深化我国与亚行在节能减排、亚行私营部门合作,交通领域合作存在的问题、加快项目前期准备和加强项目管理,以及加强知识合作和区域合作、发挥亚行知识银行的作用等。

(三)与国际农发基金(IFAD)合作。2008年12月,财政部与IFAD完成了河南信阳贫困地区农村综合发展项目谈判,获得农发基金中度优惠贷款约3200万美元。汶川地震发生后,IFAD承诺对华提供约3000万美元恢复重建贷款。截至2008年底,我国共从IFAD获得21笔优惠贷款,累计贷款协议金额约为5.3亿美元,项目涉及扶贫、农村发展、生态保护、农村金融服务和妇女发展等多个领域,辐射21个省(自治区、直辖市),184个贫困县,约718万户农户,3079万名贫困人口获得贷款或直接受益,对于配合我国整体农村扶贫战略,促进和支持我国中西部贫困地区的经济社会发展,帮助贫困农民脱贫致富发挥了积极作用。

(四)与欧洲投资银行(EIB)合作。2008年,财政部与欧洲投资银行的合作稳步推进,其中首都机场扩建项目的完成显著提高了T3航站楼的吞吐能力和机场整体管理水平,为北京奥运会和残奥会的成功举办做出了贡献;中国气候变化框架贷款项目完成了子项目遴选和部分项目评估工作,将有助于我国采取措施应对全球气候变化,加快实现节能减排目标,促进“生态文明”建设;汶川地震发生后财政部与EIB共同完成了对四川灾后重建项目的设计和评估工作,EIB将为四川灾后恢复重建项目提供1.6亿美元贷款。

(五)加强国际金融组织贷款债务管理。

1.认真做好国际金融组织贷款对外付款和债务回收工作。2008年,财政部共向世行、亚行和国际农发基金等国际金融组织以及联合融资银行还款134笔,合计金额约24亿美元,确保对外偿付的时效性和还款资金的安全性,切实维护了我国政府的对外偿债信誉和经济利益。为了强化债务管理,及时有效回收国际金融组织贷款拖欠债务,财政部实施了对地方政府欠款的集中清欠,共回收地方欠款及到期债务23.45亿元,使地方对中央财政欠款总规模由清欠前的26.86亿元降至3.41亿元,达到历史最低水平。为了清理中央部门欠款,财政部积极开展了对中央部门欠款单位的债务清收,完成了对中央部门欠款单位情况的梳理,为下一步解决中央部门欠款问题打下基础。

2.积极研究解决受灾项目还款困难问题的方案和措施。2008年初,我国南方部分省市遭遇特大雨雪冰冻灾害,受灾省份世行贷款林业项目损失严重,还款负担加重。财政部与国家林业局联合对林业项目受损情况及相关债务数据进行了调查和复核,并向国务院上报提出对14个受灾省份进行债务减免的建议和方案。国务院于2009年3月批准了上述减免建议,为受灾省份减免债务负担共计约12.9亿元人民币。

汶川特大地震发生后,财政部立即组织灾区财政部门开展受灾国际金融组织贷款项目债务损失情况调查,并出台了对受灾省份国际金融组织贷款项目贷款债务展期一年的措施,将受灾地区26个贷款项目约1.4亿美元债务展期一年,及时、有效地缓解了灾区的还款压力。在此基础上,财政部又启动了对极重灾区和重灾区受灾项目实施债务减免可行性和实施方案的研究。

(六)转变管理观念,加强制度建设,推进贷款管理的科学化与精细化。

1.继续完善国际金融组织贷款项目管理制度。一是研究制定了《财政部门参与国际金融组织贷款项目前期准备工作指导意见》,指导地方财政部门主动参与新项目立项和评审工作,建立健全规范的项目申报制度。二是发布了《国际金融组织和外国政府贷款还贷准备金管理暂行办法》,进一步规范了地方还贷准备金管理。三是发布了《财政部关于进一步加强主权外债管理工作的通知》,对于地方财政部门进一步提高主权外债管理水平,加强地方外债风险管理,积极稳妥推进偿债工作具有重要意义。四是制定出台了《国际农发基金项目管理办法》,对于规范农发基金贷款项目管理发挥了重要作用。五是发布了《关于进一步规范国际金融组织贷款项目管理费收取和使用管理的通知》,明确了地方财政厅(局)收取国际金融组织贷款转贷费问题的原则。

2.继续推进中央财政统借统还国际金融组织贷款和还贷准备金纳入预算管理工作。由于国际金融组织贷款管理体制与国内预算体制、国库管理体制、总预算会计制度等存在较大差异,使得中央财政统借统还国际金融组织贷款和还贷准备金纳入预算管理工作面临许多实际困难。2008年,经过财政部有关司局深入研究,上述工作取得重要进展。根据统一研究部署,中央财政统借统还国际金融组织贷款和还贷准备金纳入预算管理的原则已经确定,纳入预算管理后财政部各司局预算编制和预算执行方面的职责分工也已明确,为下一步具体实施工作打下良好的基础。还贷准备金纳入国库单一账户体系管理工作已基本完成。截至2008年底,财政部已将绝大部分还贷准备金纳入财政专户,实施更加严格的管理,保证了还贷准备金对外付款功能的正常发挥,也进一步规范了还贷准备金的管理。

3.组织开展国际金融组织贷款项目管理实施情况专项检查。为进一步加强国际金融组织贷款项目管理,财政部于2008年开展了国际金融组织贷款项目专项检查,检查内容包括项目管理实施情况、监督检查情况以及债务管理情况等。检查范围包括黑龙江、安徽、甘肃等13个省份的17个交通项目,涉及贷款总额39.7亿美元。本次项目管理检查采取各省财政部门自查和财政部重点抽查相结合的方式,为及时发现问题,总结经验,探索建立监督检查的长效机制发挥了重要的作用。检查表明,大部分项目执行情况和还款情况良好,取得了较好的经济效益和社会效益。有关部门制定了较为健全的项目和资金管理规定,加强了监督检查,注重加强债务风险管理。

4.扎实推进国际金融组织贷款债务管理信息化建设。通过进一步细化梳理国际金融组织贷款管理业务流程,收集整理各地财政部门和相关项目单位的需求和建议,完成了国际金融组织贷款债务管理部分业务需求书的编写,为开发政府外债统计监测预警体系做好了相关准备。同时,政府外债监测预警指标体系课题研究工作经过相关咨询专家的共同努力已顺利完成。该课题研究成果将为财政部开展政府外债统计监测预警研究提供理论参考。

三、外国政府贷款与国家信用管理

(一)我国利用外国政府贷款的基本情况。我国利用外国政府贷款始于1979年。30年来,我国先后与日本、德国、法国、西班牙、北欧投资银行等28个国家和区域性金融机构开展了贷款合作。截至2008年底,协议贷款金额约645亿美元,实际用款约542亿美元,贷款余额约313亿美元。

利用外国政府贷款初期,资金主要用于交通、能源、工业和基础设施等领域。20世纪90年代后期,贷款资金更多地投向环境保护、节能减排、医疗、教育、“三农”和城建等领域,并向中西部地区倾斜。截至2008年底,不同领域使用贷款的比例是,基础设施46%,能源15%,环境保护15%,工业11%,农业3%,医疗3%,教育2%,其他5%。项目覆盖了除台湾以外的所有省份,其中中央项目占37%,东部地区约占22%,中部地区22%,西部地区19%。2000年以来,外国政府贷款对环境保护、医疗、教育、“三农”4个领域的投入达到同期协议总额的50%,中西部地区项目占全部项目的比重超过了60%。

(二)2008年利用外国政府贷款工作情况。

1.强化制度建设,加强贷款项目管理。一是不断完善贷款管理制度。为明确外国政府贷款管理相关各方的责权利关系,进一步规范贷款借用还全过程管理,结合外国政府贷款管理的特殊性及薄弱环节,制定了《外国政府贷款管理规定》(财金[2008]176号)。为客观、公正、科学评价贷款项目的实施效果与影响,促进贷款项目管理效能的提高和可持续能力的增强,印发了《外国政府贷款项目绩效评价暂行办法》(财金[2008]24号)。为进一步完善贷款管理相关配套管理办法,出台了《国际金融组织和外国政府贷款还贷准备金管理暂行办法》(财际[2008]3号)规范性文件。二是积极开展以结果为导向的贷款项目绩效评价工作。抽取了822个外国政府贷款项目,在全国范围内组织开展了外国政府贷款项目绩效评价工作,从相关性、效率、效果、可持续性和影响五个方面,对项目的预期目标实现程度、实施效果以及可持续能力等方面进行了衡量。评价结果显示,此次评价的外国政府贷款项目成功率为82%。

2.稳妥推进对外合作,争取优惠资金。一是做好双边谈判与磋商工作,保持适度贷款规模。2008年,继续与外国政府和区域性金融机构保持良好合作关系,积极开展政府贷款双边谈判和磋商,签订外国政府贷款协议金额约11.5亿美元,涉及86个项目。二是关注民生,为灾后重建争取优惠资金。针对“5·12”汶川特大地震灾害,积极争取国外优惠贷款或赠款用于灾后恢复重建,并将援助资金和项目纳入国家整体灾后恢复重建规划。争取到德国赠款1440万欧元,用于四川和甘肃两省灾后恢复重建项目。争取法国开发署紧急优惠贷款2亿美元,由中央财政统借统还,用于四川、甘肃和陕西3省51个极重和重灾县(市、区)城镇和农村公益性公用设施、基础设施、环境整治、水利、生态恢复等领域灾后恢复重建。此外,西班牙和沙特发展基金会共提供8000万美元优惠贷款,用于支持地震灾区恢复重建。

3.创新贷款合作方式,积极引导资金投向。一是引导贷款资金投向,重点支持中西部地区和公共财政领域项目。引导贷赠款资金继续向中西部地区倾斜,向经济和社会发展的薄弱环节倾斜,重点投向“三农”、城建、环保、节能减排等领域。2008年签订外国政府贷款协议的总金额约11.5亿美元,70.1%的资金投向中西部地区,共批复158个外国政府贷款备选项目,金额约19.83亿美元。其中:中西部地区项目130个,金额约16.73亿美元,涉及医疗、环境、教育、基础设施、农业等领域。二是发挥德国政府和法国开发署优惠贷款的示范带动作用。2008年,财政部分别与德国政府有关部门和法国开发署友好协商,在部分领域转变传统提供贷款模式,将1.2亿欧元贷款按优惠条件贷给城市商业银行和中小股份制银行,由银行适当改变贷款条件后用于中小民营企业和节能减排项目。通过优惠资金的扶持,推动城市商业银行和中小股份制银行借鉴国际先进经验,提高信贷管理水平,加强信贷管理能力建设,同时引导更多的信贷资金投入支持中小企业发展和环保事业。

此外,从2008年起,德国环保部在中德财政合作项下与中方开展气候保护合作,每年提供官方发展援助(0DA)性质资金用于中方减少温室气体排放和缓解气候变化影响领域的项目。2008年,德国环保部向我国提供了7500万欧元贴息贷款及80万欧元赠款。

(三)关于我国的国家信用管理。

1.主权外债情况。截至2008年底,财政部代表中华人民共和国政府在全球资本市场累计发行主权外币债券(以下简称主权外债)23笔,按发行时汇率折算,共折合109.9亿美元。已偿还债券16笔,未到期债券7笔,按2008年12月31日汇率计算,余额折合42.11亿美元。按币种划分,美元、欧元、日元债券的比例分别为63.44%、35.02%和1.54%。按债券期限划分,10年期债券占比为72.83%,10年期以下债券占比为17.70%,10年期以上债券占比为4.73%。为避免市场变动造成的损失,财政部对未到期的主权外债进行了掉期交易,以规避汇率和利率风险,同时降低了外债成本。

为加强制度建设,有效防止外债风险管理的操作风险,经国务院同意,财政部制定了《财政部外债风险管理暂行办法》(财金[2007]84号),规范了外债风险管理的分工职责和操作流程,并按照办法要求建立了定期协调沟通机制,加强研究、充分沟通、民主决策,提高了外债风险管理工作的及时性和科学性。同时,为加强和规范地方政府外债风险管理,根据国务院要求,财政部制定了《地方政府外债风险管理暂行办法》(财金[2008]25号),确定了地方财政部门实施外债风险管理的原则,规范了操作流程,明确要求地方财政部门加强外债风险管理工作,做到“不越位、不缺位”,并加强对地方财政部门的指导和信息支持,提高地方财政部门的外债风险管理水平。

2.我国的主权信用评级情况。2008年,穆迪、标准普尔、惠誉等3家评级公司对我国主权信用评级进行了年度复评。面对全球经济萧条、国际资本市场剧烈动荡的不利形势,财政部与各有关部门及地方密切配合,精心准备,圆满完成了复评工作,三大评级公司对我国的主权信用评级稳中有升。穆迪公司和惠誉公司分别于2008年12月1日和2009年3月5日宣布维持我国主权信用级别于“A1”和“A+”不变,评级展望为“稳定”;标准普尔公司于2008年7月31日宣布将我国主权信用级别由“A”调高至“A+”,评级展望为“稳定”(注:穆迪公司的“A1”级相当于标准普尔公司和惠誉公司的“A+”级)。至此,三大评级公司对我国的主权信用评级全面提升至“A+”级别,在新兴市场国家中居较高水平。

主权信用评级是国家外债偿还能力的直观反映。我国经济2008年继续保持稳健运行是信用等级稳定和提升的决定性因素。2008年,我国经济继续稳定快速增长,显示了抵御外部风险的强大实力。一是经济保持稳定增长。2008年GDP实现了9%的增长,远高于其他国家增长速度。二是良好的财政状况。2008年全国财政收入为6.13万亿元,较2007年增长19.5%,继续保持较快增长。三是外汇储备的快速增长。根据外汇局公布的数据,截至2008年底,我国的外汇储备达1.95万亿美元,超过外债余额的5倍,总体保持安全,为抵御外部风险提供了有力的支持。四是金融领域改革进一步深化。2008年,国家开发银行已完成股份制改造,农业银行改革稳步推进,以国有银行为代表的金融企业改制重组后,资本实力得以充实,经营能力得以提高,风险控制能力得以加强,保证金融体系稳定运行,避免金融风险转化为财政风险。五是公共财政促进社会稳定发展。政府致力于扩大社会保障覆盖范围,统一城乡社保系统,保障失地农民权益,推动全国医疗保障体系改革,支持企业建立年金制度,促进了社会稳定,有助于刺激居民消费,扩大内需。六是政府果断调控增强了信心。面临全球金融危机和经济放缓趋势,政府果断出台了经济刺激政策,以“保增长、扩内需、调结构”为指导方针,兼顾经济的短期稳定和长期发展,显示了政府高超的经济驾驭能力,增强了社会和企业信心。

(财政部国库司、金融司、国际司供稿,韦士歌、谷体峰、李凯、彭征远、陈克文、刘志勇、何鸣翔、杨伟峰、姚怡昕、黄会平、周振华执笔)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号