当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2002年卷 > 中国财政年鉴2002年卷文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 过刊查询中国财政年鉴 > 中国财政年鉴2002年卷 > 中国财政年鉴2002年卷文章 > 正文[大]

[中]

[小]

摘要:

一、多边国际财经合作与交流

近年来,随着经济全球化的发展,各种国际多边财政论坛日益增多,在国际财经领域的重要性也明显增强。亚洲金融危机的爆发,引发了各国对金融稳定、国际金融框架改革等重大问题的关注。同时在经济全球化的背景下,各国更加重视各自经济政策的协调以应对全球化挑战、解决全球发展效益分配等问题。因此,许多论坛性质的国际多边财经合作机制应运而生。以财政部牵头代表国家参加的多边财经论坛与合作机制有20国集团(G20)财长和央行行长会议、东盟加中日韩(“10+3”)财长会、亚太经合组织(APEC)财长会、亚欧财长会议、马尼拉框架等。

(一)东盟加中日韩(“10+3”)财政和央行对话机制。“10+3”机制是包括了领导人会晤机制、财长、外长和经贸部长论坛等在内的一系列多边外交机制。财政部长论坛在其中发挥着重要作用。“10+3”机制于1997年12月建立,并召开第一次领导人会议。在“10+3”第二次、第三次领导人会议上,中国先后提出了建立“10+3”财政、央行副手级会议和10+3财政部长会议机制的建议,各成员均积极响应支持。10+3机制下的财金合作包括货币互换、短期资本流动、财金培训、早期预警机制等多方面内容,目前的重点是落...

一、多边国际财经合作与交流

近年来,随着经济全球化的发展,各种国际多边财政论坛日益增多,在国际财经领域的重要性也明显增强。亚洲金融危机的爆发,引发了各国对金融稳定、国际金融框架改革等重大问题的关注。同时在经济全球化的背景下,各国更加重视各自经济政策的协调以应对全球化挑战、解决全球发展效益分配等问题。因此,许多论坛性质的国际多边财经合作机制应运而生。以财政部牵头代表国家参加的多边财经论坛与合作机制有20国集团(G20)财长和央行行长会议、东盟加中日韩(“10+3”)财长会、亚太经合组织(APEC)财长会、亚欧财长会议、马尼拉框架等。

(一)东盟加中日韩(“10+3”)财政和央行对话机制。“10+3”机制是包括了领导人会晤机制、财长、外长和经贸部长论坛等在内的一系列多边外交机制。财政部长论坛在其中发挥着重要作用。“10+3”机制于1997年12月建立,并召开第一次领导人会议。在“10+3”第二次、第三次领导人会议上,中国先后提出了建立“10+3”财政、央行副手级会议和10+3财政部长会议机制的建议,各成员均积极响应支持。10+3机制下的财金合作包括货币互换、短期资本流动、财金培训、早期预警机制等多方面内容,目前的重点是落实“清迈倡议”下的双边货币互换。“清迈倡议”是在2000年5月于泰国清迈举行的10+3财长会议上通过的,其主要内容是将东盟之间业已存在的货币互换机制和资本流动监控体系扩展到中、日、韩,以加强东亚各国财金合作,提高抵御金融风险的能力。中国积极推动和参与了“清迈倡议”的落实,已先后与泰国、日本签定了双边货币互换协议,总额达50亿美元。同时,中国与韩国的货币互换谈判也取得了积极的进展。

2001年4月8日,第六次10+3财政和央行副手会议在马来西亚首都吉隆坡举行。财政部副部长金立群、中国人民银行行长助理李若谷率中国代表团出席了会议。会议主要就地区经济和金融形势、加强东亚地区财金合作、落实10+3领导人指示等议题进行了讨论,并就“清迈倡议”的基本原则达成了一致。

第四次10+3财长会议于2001年5月9日在美国夏威夷举行(会前于5月8日举行了财政和央行副手会)。财政部部长项怀诚率团出席了会议。会议主要就地区经济和金融形势,加强东亚地区财金合作,特别是“清迈倡议”的进展和加强对短期资本的监控、加强地区经济政策对话和评估,落实10+3领导人会议后续行动进展情况等议题进行了讨论。会议对“清迈倡议”的总体进展表示满意,并对东盟秘书处草拟的10+3短期资本流动监控模板提出了意见和建议,同意成立工作小组,就加强政策对话和磋商的具体问题进行研究。为落实领导人会议指示精神,财政部和中国人民银行还分别于2001年3月和10月向东盟、日本和韩国财政和央行官员举办了两期研讨班,向其介绍中国改革开放的成就,得到10+3其他成员的充分肯定和热烈欢迎。

通过以上历次会议,10+3财长会的框架和东亚货币合作机制已初步建立。东亚金融合作的意义不仅在于增强东亚国家整体抵御和防范金融危机的能力,更与当今世界区域化发展的整体趋势相契合,显示了亚洲各国加强合作、共同发展的信心和意愿,对推动全球化的良性发展也具有重要意义。

(二)20国集团(G20)财长和央行行长会议。20国集团是1999年9月25日在华盛顿举行的七国集团财长和央行行长会议上宣布成立的。其成员组成除强调对国际经济有重大影响的国家外,还较好地兼顾了发达国家和发展中国家以及不同地域之间的利益平衡。20国集团自成立以来,每年举行一次财政部长和央行行长会议和两次财政央行副手会。主要关注国际金融框架改革和全球化问题。

2001年2月18至19日,20国集团第三次财政和央行副手会在加拿大召开。财政部副部长金立群和中国人民银行行长助理李若谷率团出席了会议。会议主要就当前国际经济形势、国际标准和准则实施、打击恐怖主义融资、应对全球化挑战的政策措施等问题进行了探讨。

2001年10月28~30日,20国集团第四次财政和央行副手会在土耳其伊斯坦布尔召开。财政部副部长金立群和中国人民银行行长助理李若谷率由财政部、中国人民银行、香港特区金管局组成的中国代表团出席了会议。会议主要就国际标准和准则实施、应对全球化挑战的政策措施、20国集团下任主席国及其作用定位等问题进行了探讨。

2001年11月16至17日,20国集团第三次部长级会议在加拿大渥太华市召开。财政部部长项怀诚和中国人民银行行长戴相龙率由财政部、中国人民银行组成的中国代表团参加了会议。会议主要就“9.11”事件对全球经济金融的影响、20国集团在支持打击恐怖主义的金融活动方面的作用、参与全球化的国别案例研究等展开讨论。财政部部长项怀诚在发言中指出,为应对全球经济下滑对中国经济的不利影响,中国政府坚持以扩大内需为主的方针,继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,并不失时机地推进各项改革和扩大对外开放,为全球经济的尽快复苏作出了自己的应有贡献。中国人民银行行长戴相龙以提交的案例报告《中国金融体制改革的经验》为基础,介绍了中国参与全球化的经验和应对其挑战的措施。会议认为,以中国为代表的、根据国情采取的渐进改革模式值得借鉴。中国将继续积极参与并利用这一论坛,使其反映出中国和发展中国家对国际财经重大问题的呼声,推动国际金融框架改革,维护包括中国在内的广大发展中国家的共同利益。

(三)亚太经合组织(APEC)财长会议及其下属会议。2001年,中国作为APEC的东道国,积极组织了APEC机制下的各项活动。财政部分工负责APEC财长会及其附属会议。APEC财长会第11次和第12次工作组会议分别于2000年12月和2001年6月在北京和海南三亚举行。

2001年5月1日和9月6~7日,APEC财政和央行副手级会议分别在美国首都华盛顿和中国苏州市召开。财政部副部长金立群作为副手会主席主持了上述会议。

2001年9月8日至9日,第八届APEC财长会在我国苏州市举行。本次会议主要讨论了国际经济形势、国际金融体系改革、结构调整、全球化等问题。项怀诚部长作为会议主席主持了会议。会议通过了《财长会联合声明》,财长会提交领导人会议的《国际金融框架改革进展报告》和《财长会向领导人会议的汇报要点》三份重要文件。本次财长会的成功召开为2001年10月在上海市召开的领导人会议做了良好的铺垫。

(四)亚欧财长会议。亚洲财长会议是亚、欧两大洲之间就财政和金融问题进行对话和磋商的重要论坛,于1996年3月亚欧领导人会议以后建立。其成员为亚洲10国(包括东盟7国和中、日、韩)和欧盟15国。它为亚欧各国在财政和金融领域就宏观经济、金融、资本市场的发展等问题进行交流提供了一个平台,推动了亚欧各国间在财政和金融等领域进行的实质性合作。

2001年1月13日,财政部部长项怀诚率团参加了在日本神户举行的第三届亚欧财长会议。会议就亚欧及世界经济形势、区域经济和金融合作、汇率机制、加强国际金融体系等问题进行了深入的讨论。其间,项怀诚部长应邀就区域合作问题作了主旨发言。

(五)马尼拉框架会议。1997年11月18~19日,美国出面推动菲律宾以东盟名义召集有关国家的财政和央行副手在马尼拉举行会议,就亚洲金融危机后亚洲基金机制(Asian Fund Facility)的有关问题进行磋商。会议就建立和加强金融稳定的区域合作框架达成一致,故称“马尼拉框架”。自此,马尼拉框架会议每年举行两次,由14个成员的财政和央行副手参加,主要就地区经济和金融形势的监控、国际金融体系改革的有关问题进行讨论。

财政部于2001年3月28~29日在北京成功承办了第八次马尼拉框架财政和央行副手级会议。马尼拉框架14个成员以及国际货币基金组织(IMF)、世界银行、亚洲开发银行和国际清算银行的代表出席了会议。本届会议就地区经济形势、金融部门改革、国际金融体系改革和马尼拉框架融资安排等议题进行了讨论。财政部副部长金立群作为会议主席主持了本次会议。财政部国际司副司长邹加怡率由财政部、中国人民银行、外交部人员组成的代表团与会。

第九次马尼拉框架会议于2001年12月4至5日在新西兰奥克兰市召开。会议主要就国际及宏观经济形势、国际金融框架改革及打击恐怖活动融资、马尼拉框架区域融资机制等议题进行讨论。财政部国际司副司长邹加怡率由财政部、中国人民银行组成的代表团与会。

二、双边国际财经合作与交流

(一)中美联合经济委员会。中美联合经济委员会(以下简称联委会)是邓小平副总理于1979年1月访问美国时与卡特总统商定的。同年2、3月,中美两国财长在北京举行会谈,就成立联委会达成正式协议,并决定第一次会议在美国召开。自此,联委会在中美两国轮流举行,一共召开了14次会议。2001年9月11日;项怀诚部长和美国财长奥尼尔在北京共同主持召开了第14次中美联委会。参加会议的中方代表团包括财政部、中国人民银行、外交部、国家计委、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、公安部、司法部、海关总署、证券监督管理委员会、保险监督管理委员会及国家外汇管理局等部门的有关负责人;美方代表团包括美国财政部、美联储以及美国驻华使馆等机构的官员。会议主要就宏观经济形势和政策、多边开发银行改革、金融犯罪和金融市场等议题交换了意见。联委会贯彻了江泽民主席提出的“中美双方应高度重视能够使两国人民共同受益、使两国走到一起的”重要方针,使中美两国在一系列重大问题上找到了许多共同点,进一步推动中美关系的发展,为2001年10月中美两国领导人的会晤作了良好的铺垫。在召开联委会之前,奥尼尔于9月10日分别拜会了国家主席江泽民、国务院副总理李岚清和温家宝。

(二)中英财金对话机制会议。中英财金对话机制于1997年3月国务院副总理李岚清会见来访的英国财政大臣克拉克时商定成立,是双方就共同感兴趣的问题交换意见的一个综合性论坛。该机制自建立以来,为双方在财政、金融等领域进行交流和磋商开拓了新的渠道,加深了双方的理解和信任,促进了中英两国关系的发展。2001年11月28日,中英财金对话机制第二次会议在北京举行。财政部副部长金立群和英国财政部副部长保罗·波腾共同主持了本次会议。参加会议的中方代表包括财政部、中国人民银行、外交部、对外贸易经济合作部、公安部、国家经济贸易委员会、国务院经济体制改革办公室、证券监督管理委员会、保险监督管理委员会及国家外汇管理局等部门的有关负责人;英方代表包括英国财政部、英格兰银行、英国金融服务管理局以及英国驻华使馆等机构的官员。在本次会议上,中英双方代表就当前宏观经济形势、反洗钱与反国际恐怖主义、汇率机制与资本账户、区域合作、中国加入WTO、国际金融框架改革、企业改革以及社会保障等问题展开了广泛而深入的讨论,取得了广泛的共识。会后双方发表了联合声明,会议取得圆满成功。

(三)出访考察。

1.2001年5月,应德国财政部部长埃歇尔和法国经济财政工业部部长法比尤斯的邀请,财政部部长项怀诚率中国财政部代表团对德国和法国进行了友好访问。在访问德国期间,项怀诚部长拜会了德国总理施罗德,并与埃歇尔财长举行了双边会谈,就国际国内宏观经济形势、金融监管、经济结构调整、社会保障以及多边和双边区域合作等问题交换了看法。项怀诚部长此次访德进一步增强了中德两国之间的相互了解,为未来两国在财政领域的合作奠定了一个良好的基础。在访问法国期间,项怀诚部长与法国财长法比尤斯举行了双边会谈,双方就中法双边财经合作、国际经济形势、欧元以及中法在国际机构中的合作等问题交换了意见。此外,项怀诚部长还会见了法央行行长特里歇等重要政府官员和行业组织领导以及金融界高层人士。项怀诚部长此次访问扩大了中国在法国的影响,进一步促进了中法两国的财经合作。

2.2001年10月,应意大利财政部邀请,财政部部长项怀诚对意大利进行了友好访问。在访问期间,项怀诚部长与意大利总理贝卢斯科尼、财政部长特里蒙蒂、外长鲁杰罗和意大利银行行长法齐奥进行了会谈,并就中意双边关系,财经合作及其他重大国际国内问题交换了意见。

3.2001年10月,应加拿大财政部邀请,财政部副部长楼继伟率团访问了加拿大。在访问期间,楼继伟副部长重点考察了加拿大的国库管理体制、政府采购办法和税收制度,并同加拿大财政部及其他相关部门负责人就这些问题进行了交流。

4.2001年,财政部部领导的重要出访活动还包括:副部长张佑才2月份访问捷克和波兰;原副部长高强1月份率团访问澳大利亚和越南;纪检组长金莲淑5月底至6月中旬访问委内瑞拉和墨西哥;副部长 5月份访问埃及、肯尼亚和津巴布韦;部长助理李勇11月底至12月中旬访问法国和捷克等。

(四)接待外国访华代表团。

1.应项怀诚部长邀请,芬兰第二财政部长苏维·安娜·茜麦斯于2001年3月28日至4月1日对我国进行了友好访问。在华期间,茜麦斯部长分别与财政部、国务院发展研究中心及中国人民银行的领导进行了会谈,并就中国经济改革状况、银行体制和证券市场发展以及双边合作等问题交换了意见。

2.2001年6月17日~20日,应项怀诚部长邀请,波兰财政部长巴乌茨来华进行了为期四天的访问。项怀诚部长应客人要求介绍了中国改革开放的经验和目前的经济形势。双方还就中波财政合作等问题交换了看法。

3.应项怀诚部长邀请,法国经济财政与工业部部长法比尤斯率团于2001年11月6日~9日对我国进行了正式访问。法比尤斯部长这次来访是作为项怀诚部长5月份访问法国的回访。在华期间,国家主席江泽民会见了法比尤斯一行。项怀诚部长与法比尤斯部长举行了会谈,双方就当前国际经济形势、反恐怖主义及反洗钱、中法双边财经合作等问题交换了看法。此外,代表团一行还访问了广东和上海,并同有关省市领导举行了会谈。

4.2001年,财政部还分别接待了古巴财政与价格部长罗德里格斯、玻利维亚财政部长卢波、缅甸财政税收部长吴钦貌登、越南财政部副部长潘文重、蒙古财政部长乌兰等率领的代表团来访。

(五)重要会见。2001年,财政部领导还会见了许多前来财政部拜访的外国客人。主要有:项怀诚部长会见了世界银行副行长孔杰忠、美国前财政部长萨默斯、巴基斯坦财政部长阿齐兹、科特迪瓦经济基础部长阿希、波兰国家银行行长巴尔采罗维奇等,楼继伟副部长会见了南斯拉夫副总理兼对外经济关系部长拉布斯、哥斯达黎加央行行长利扎诺、国际货币基金组织副总裁安尼亚特等。

三、技术援助与智力引进

(一)技术援助。

1.积极争取技援资金。2001年,财政部积极向世界银行和亚洲开发银行争取国外赠款资金。其中,获得世界银行赠款约1100万美元,主要用于金融部门改革、财政改革、环境保护、扶贫、西部地区社会发展等。获得亚洲开发银行咨询性技援项目赠款资金近1200万美元,主要用于社会保障改革、对外贸易法改革、农村扶贫、制定政府采购法、西部地区人力资源开发、西部地区利用外资等。

2.技术援助活动突出改革重点。2001年,财政部在国际金融组织技术援助资金和赠款资金的使用方向上突出了我国当前的改革重点。包括:社会保障体制改革、金融体制改革、与加入世界贸易组织相协调的相关法律法规的修订和起草。同时,还支持了财政支出管理和国库改革、税收政策、会计改革、中长期财政政策等财税体制改革的重大活动。

3.加强对国际金融组织贷款项目的前期准备工作。财政部和世界银行、亚洲开发银行联合召开了“中国2002财年国际金融组织贷款项目准备会”,对进一步提高今后我国利用国际金融组织贷款项目的质量起到了很好的促进作用。

4.注重提高我国企业在世行和亚行项目招标采购的中标率。为加强我国企业与世行的沟通和交流,提高我国企业在世行贷款项目招标采购的中标率和履约质量,2001年7月与外经贸部合作,在北京和上海召开了“世界银行商业机会研讨会”。2001年9月与亚洲开发银行合作,在北京和福州召开了“21世纪促进中国咨询业发展国际研讨会”。上述活动对增强我国工程承包业和咨询业的国际竞争力和中国企业实施走出去战略起到了积极的促进作用。

(二)智力引进。

1.组织研讨会。(1)围绕财政支出管理和国库改革重点,2001年2月底,与国际货币基金组织合作在北京召开了“政府信息管理系统国际研讨会”,这对财政部尽快建立规范、高效的信息系统起到了积极的作用。(2)为推进国库制度改革,作好国库管理制度改革试点工作,2001年4月,邀请亚太经合组织专家来京召开了“国库管理制度改革研讨会”。(3)2001年4月中旬,预算司和国家会计学院联合召开了“预算管理和会计改革研讨会”。研讨会对推动预算管理和会计改革,进一步了解国际上预算和会计改革的经验具有重要意义。(4)2001年4月至6月,与澳大利亚国际发展署合作举办了“人力资源开发培训班”。培训班对了解和学习澳大利亚在人力资源管理方面的做法和经验,进一步提高财政部人力资源管理水平起到了积极的作用。(5)为实施养老保险改革,加强对养老保险金的管理,2001年6月,与世界银行学院合作在北京召开了“养老保险制度改革与精算研讨班”。(6)2001年7月,与国务院西部开发办合作,邀请世界银行、亚太经合组织等专家在北京召开了“西部人力资源开发国际研讨会”,这对我国实施西部人才开发战略具有积极意义。(7)2001年9月,邀请亚太经合组织专家来华召开了“国库单一账户制度与权责发生制预算会计改革国际研讨会”,对改进和完善财政部国库改革提供了有益的借鉴。(8)为了解国外行政支出管理的具体做法,更好地改革我国行政支出管理体制,2001年11月,邀请亚太经合组织专家来华举办了“行政支出管理与改革研讨班”。

2.短期出国培训与考察。2001年,利用世界银行、澳大利亚海外开发署和国家外国专家局的资金,围绕国库管理制度改革、国库单一账户、预算会计制度、政府会计权责发生制、市场经济国家财政职能、财政收支统计、房地产税费和人力资源管理与开发等方面开展了考察培训活动。先后派出了11个考察团、12个短期培训团组分别赴美国、加拿大、英国、澳大利亚、法国、新西兰等国家进行短期考察和培训,了解发达的市场经济国家先进的经验和做法,为财税体制改革提供了可资借鉴的参考。

3.中长期出国培训。(1)2001年,与英国政府合作,利用英国政府和世界银行技援项目资金,共派出8名干部到英国曼彻斯特大学进行为期一年的硕士学位学习。(2)利用世界银行技援项目资金派出1人赴英国克兰菲尔德大学攻读工商管理硕士学位;3人分别赴美国哈佛大学、哥伦比亚大学和纽约大学攻读硕士学位。此外,还组织了24名地方财政系统干部赴英国曼彻斯特大学、澳大利亚摩纳斯大学和美国乔治敦大学参加经济学知识和英语语言的短期培训。

4.开展课题研究和政策咨询。(1)利用世界银行技援资金完成了“积极财政政策的适时调整问题”、“加入WTO的财政影响及应对措施”、“财政收入分配政策研究”、“财政经济运行分析及中长期计划编制方法研究”等20个研究课题,为财税体制改革提供了政策参考。(2)利用世界银行技援资金,制定和颁布了《中期财务报告》、《固定资产》、《存货》、《借款费用》、《租赁》等六个会计准则,修订了《债务重组》、《投资》等五个会计准则。这些准则的修订、颁布和实施,对规范企业会计行为、提高会计信息质量起到了重要作用。(3)2001年11月,利用联合国开发(计划)署技援项目资金,邀请了国际货币基金组织专家提供咨询,为财政预算和国库改革提供了有价值的政策参考。

5.参加国际组织的研讨会和培训班。2001年,财政部派出20人参加了由世界银行、亚洲开发银行、国际货币基金组织、亚太经合组织等国际组织和外国政府举办的有关政府财务统计、税收模型、公共财政、贸易政策、公共支出管理、政府间事权划分、权责发生制会计与预算等内容的国际研讨会或培训班。此外,还分别派人前往亚太经合组织总部和新加坡参加了第22届亚太经合组织预算高官会议和亚洲区域高级预算官员会议。

四、中国与多边开发机构的合作

(一)中国与世界银行集团的合作。

1.中国与世行合作面临新的形势。从1999年7月起,世行已不再向我国提供软贷款,这严重制约了我国农业、扶贫等部门使用世行资金的能力。同时,世行国别贷款上限政策对我国利用贷款的规模形成制约。除了世行政策变化之外,改革开放20多年来,我国综合国力提高,对世行需求也发生了变化,与世行的合作更具有选择性。

2.中国作为重要的股东国,在世行发挥更加积极的作用。世行现有181个成员,执董会由24名执董组成。我国是世行第六大股东国,面对世行出现的若干政策新动向,2001年我国在世行作了大量工作,分别进行了关于世行“信息披露”、“业务成本”、“保障政策”等政策的磋商,促进世行政策的改善,反对世行政治化倾向,维护了包括我国在内的广大发展中国家的政治经济利益。

2001年9月4日,世行理事、财政部部长项怀诚和世行副理事、财政部副部长金立群分别率团出席在加拿大渥太华和美国华盛顿举行的世行发展委员会年会和世行春季会议(两次会议又称“世行春秋例会”),代表政府就中低收入国家减贫、全民教育、重债贫困国减债、官方发展援助以及反恐融资等重大问题发表了看法。

2001年,世行主管东亚副行长孔杰忠先生,世行副行长、首席经济学家斯特恩先生,世行副行长、首席信息官穆辛先生等先后访华。通过世行高层来访,进一步增强了世行当局对我国国情和政策的了解,我国利用世行贷款项目也获得了世行当局的一致好评。

3.中国与世界银行的合作。2001年,世行董事会批准了5个对华项目(交通项目3个、环保项目2个),见附件1。截至2001年底,世行对我国承诺贷款总额为341亿美元,其中硬贷款239亿美元,软贷款102亿美元,用于支持我国234个项目。世行对华贷款体现了我国国民经济发展的重点和产业布局,覆盖了我国绝大多数省、市、自治区,遍及农业、交通、能源、教育、卫生、城建和环保等国民经济重要部门。

4.中国与世界银行集团其他机构的合作。中国政府继续鼓励国际金融公司(IFC)在华的投资业务,重点支持国内民营企业和高新技术产业。截至2001年底,IFC共批准对华项目45个,IFC自身投入股本(或贷款)约12亿美元,与国外银行联合融资超过20亿美元。为扩大在我国中西部地区的业务,IFC在成都筹建西部项目办公室。除成都外,IFC还在积极与陕西省、云南省有关部门磋商,探讨在陕西和云南开拓业务的前景。

中国政府继续推动多边投资担保机构(MIGA)的对华业务,促进外商直接投资。截至2001年底,MIGA共向18个外商对华投资项目提供了担保,担保金额1.3亿美元,约占MIGA担保总额的3%。这些担保对鼓励外商直接向我国投资发挥了一定作用。

5.中国与全球环境基金的合作。全球环境基金(GEF)于1991年5月成立,1994年3月完成机构调整。GEF的宗旨是促进环境领域的国际合作,为发展中国家在减少温室气体排放、保护生物多样性、保护国际水域和保护臭氧层四个领域开展的具有全球效益的环保活动提供赠款或优惠资金。截至2001年底,GEF共向我国承诺赠款约3.5亿美元(已支付约1.2亿美元),占GEF对外承诺赠款总额的10%,居近百个受援国之首。GEF目前在华合作项目共有50个,主要涉及气候变化(78%)、生物多样性(14%)和国际水域(8%)等领域,具体包括工业节能、可再生能源发展、煤层甲烷气利用、湿地保护、自然保护区管理、港口除污等方面。

(二)中国与亚洲开发银行的合作。亚洲开发银行(简称亚行)为政府间区域性发展金融机构,致力于促进亚太地区的经济增长和社会发展。亚行成立于1966年。按各国认股份额,目前中国位于日本和美国(两国并列第一)之后,居第三位。在亚行12个执董办中,我国享有独立选区地位。

1.中国积极发挥重要的股东国作用。近年来,在复杂的国际政治背景下,西方发达国家对多边金融机构的政治要求不断增多,多边金融机构业务的政治化倾向越来越明显。我国驻亚行执董利用担任发展有效性委员会主席的机会,推动和引导董事会成员认真思考各种新政策的必要性和可行性,尤其是众多复杂的“保障政策”对发展中成员和亚行自身带来的不利影响,从而进一步加强了中国在亚行董事会中的地位。亚行理事、财政部部长项怀诚率团参加了2001年5月在美国夏威夷召开的亚行理事会第34届年会。会上,项怀诚部长就世界经济与亚洲经济恢复、中国经济形势、亚洲扶贫战略、区域经济合作等问题作了重要发言。会议期间,我国代表团举行了早餐会,项怀诚部长在会上就中国经济作了专题演讲,受到广大与会者的高度赞扬。在本次年会上,项怀诚部长当选为亚行理事会第35届年会主席。

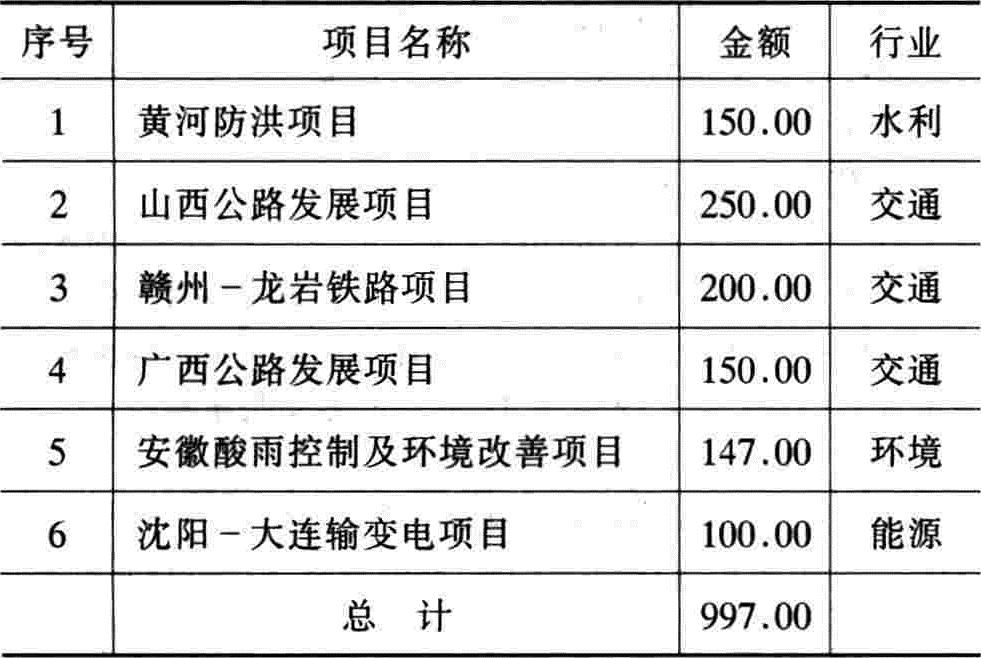

2.中国与亚行合作取得新进展。2001年,亚行董事会共批准对华贷款项目6个(水利项目1个、交通项目3个、环保项目1个、输变电项目1个),贷款总额9.97亿美元,见附件2;技术援助项目20个,总额1245万美元。截至2001年12月31日,亚行董事会共批准对华项目90个,承诺贷款总额113亿美元;技术援助项目380个,承诺贷款总额近2亿美元。目前,中国已成为亚行硬贷款的第二大借款国。这些贷款项目涉及交通、能源等基础设施以及工业、农业、供水、环保等行业部门,对加强我国基础设施建设,缓解资金不足状况,引进先进技术和管理经验,支持贫困地区,促进国民经济发展起到了积极作用。

3.中国积极参与亚行牵头的区域经济合作。亚行非常重视区域合作,并先后在湄公河次区域、中亚和东北亚地区积极推动建立合作机制。2001年,财政部作为亚行区域合作的对外协调单位,主要完成了以下工作:一是出席湄公河次区域经济合作部长级会议,积极参与这项合作框架下的多项倡议;二是推动建立中亚区域合作机制,准备中亚合作部长级会议;三是和亚行一起认真落实如何开展我国内蒙古自治区与蒙古国之间的合作。

(三)中国与欧洲投资银行的合作。欧洲投资银行是欧盟的发展银行,是执行欧盟政策的重要工具。从1993年起,欧洲投资银行开展在亚洲的业务,主要是通过与欧盟国家私营部门联合融资的方式鼓励欧盟国家私营部门在海外投资。欧洲投资银行贷款成本低于世行和亚行,项目准备、评估程序相对简单,招标采购规定灵活,政策敏感问题少,是我国筹借外资的一个理想渠道。

我国于1998年底正式与欧洲投资银行建立合作关系。截至2001年底,欧洲投资银行共承诺对华贷款1.2亿美元,支持了成都水厂BOT项目、广西公路项目和珠海航空发动机维修等3个项目。今后,欧洲投资银行计划每年对华贷款1亿欧元,支持4~5个项目。

附件1

2001年世行对华贷款项目情况统计 单位:百万美元

2001年世行对华贷款项目情况统计 单位:百万美元附件2

2001年亚行对华贷款项目情况统计 单位:百万美元

2001年亚行对华贷款项目情况统计 单位:百万美元(财政部国际司供稿,姚里程、鲁劲、关秀珍、邵雪民执笔)

附件下载:

附件下载:相关推荐

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号