当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2013年第12期 > 中国财政2013年第12期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2013年第12期 > 中国财政2013年第12期文章 > 正文宁夏财政探索资助企业研发投入新模式

时间:2020-02-14 作者:杨云 罗万有 俞鸿雁 (作者单位:科技部评估中心宁夏科技发展战略和信息研究所)

[大]

[中]

[小]

摘要:

在财政资金投入科技研发过程中,由于存在信息偏差和道德风险,难免出现一些项目资金使用不当、使用效率不高的现象。近年来,宁夏财政和科技管理部门一直在探索新的科研项目投入模式,不断提高科研项目的投入效率。目前,财政资金投入科技研发的模式主要有课题制和后补助制两种。课题制的特点是,申请单位提出课题申请,科研管理单位组织专家评审立项,通过评审即可以获得资金支持。弊端是重过程轻目标、重立项轻验收,立项过程长、手续繁杂,存在信息偏差和道德风险等。后补助制是在课题制之后发展起来的一种模式。它考虑到项目单位拿到资金后不认真完成项目的情况,规定项目单位需要在达到相应条件以后才拨付资金。后补助制对于促进项目单位注重结果、达成目标有较大的促进作用,但存在很大的局限性。对于一些财务实力较弱的企业,特别是科技型的中小企业,或非营利的事业性质科研机构而言,如果先期没有得到财政经费,无法缓解其研发活动中资金流动性问题,可能致其放弃活动实施。即使科研机构有全额承担研发资金的财务能力,也有可能因考虑到科技研发活动实...

在财政资金投入科技研发过程中,由于存在信息偏差和道德风险,难免出现一些项目资金使用不当、使用效率不高的现象。近年来,宁夏财政和科技管理部门一直在探索新的科研项目投入模式,不断提高科研项目的投入效率。目前,财政资金投入科技研发的模式主要有课题制和后补助制两种。课题制的特点是,申请单位提出课题申请,科研管理单位组织专家评审立项,通过评审即可以获得资金支持。弊端是重过程轻目标、重立项轻验收,立项过程长、手续繁杂,存在信息偏差和道德风险等。后补助制是在课题制之后发展起来的一种模式。它考虑到项目单位拿到资金后不认真完成项目的情况,规定项目单位需要在达到相应条件以后才拨付资金。后补助制对于促进项目单位注重结果、达成目标有较大的促进作用,但存在很大的局限性。对于一些财务实力较弱的企业,特别是科技型的中小企业,或非营利的事业性质科研机构而言,如果先期没有得到财政经费,无法缓解其研发活动中资金流动性问题,可能致其放弃活动实施。即使科研机构有全额承担研发资金的财务能力,也有可能因考虑到科技研发活动实施的不确定性或风险超出其能独自承担的范围而放弃科技研发活动。对于基础研究或共性技术研究项目,由于其技术外部效应、公共性和成果的滞后性,往往需要政府部门承担较大部分的资金投入,此类科技研发活动也不适宜采用后补助进行资助。

2009年9月,宁夏自治区政府办公厅转发了财政厅关于创新财政扶持企业发展资金投入方式意见的通知。通知规定,除贴息、研发、奖励等资金外,自治区各部门给企业安排的支持资金,不分企业所有制性质,均采取借款方式通过宁夏担保集团、宁夏农投公司等平台向企业投放,被扶持企业在1—3年的借款期内无息使用扶持资金。借款期满,财政部门会同相关部门,根据国家和自治区产业政策、被扶持企业项目预期目标实现程度和社会贡献大小等多种因素,依据项目绩效评价办法,分行业组织专家,对项目实施情况进行绩效评价(绩效评价结果分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级),依据评价结果最终确定财政留给被扶持企业无偿使用的资金额度以及财政应收回的资金额度。平台企业依据自治区财政厅确定的偿还比例组织回收。如果被扶持企业项目符合国家和自治区产业政策,生产经营稳定,财务状况良好,具备长期扶持价值,且累计获得财政扶持资金额度较大(达到被扶持企业实收资本比例10%及以上),经被扶持企业董事会等类似权力机构同意,也可按法律程序将对被扶持企业的债权转为股权投资。

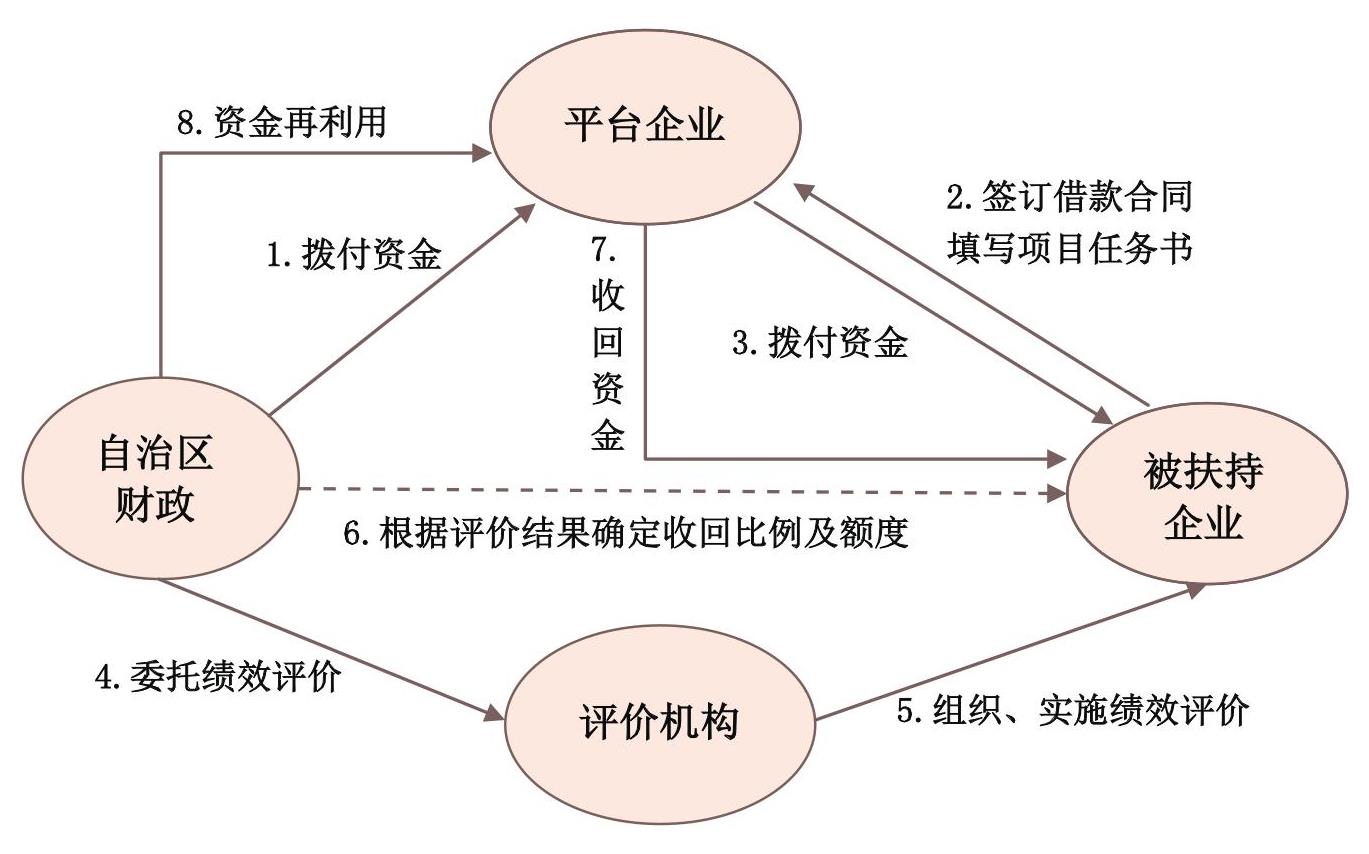

宁夏财政扶持企业发展资金投入方式流程如下图所示。(1)自治区财政厅将扶持资金拨付给宁夏担保集团、宁夏农业综合投资公司等平台;(2)被扶持企业与平台企业签订借款合同、填写项目任务书;(3)平台企业向被扶持企业拨付资金;(4)自治区财政厅委托第三方机构对被扶持企业进行绩效评价;(5)评价机构组织、实施绩效评价;(6)自治区财政厅根据绩效评价结果确定收回比例和额度;(7)平台企业根据借款合同和财政厅确定的收回金额,收回资金;(8)收回的资金由自治区财政厅安排再利用。整个过程形成了一个良性循环。

截至2010年底,宁夏自治区相关管理部门共确定扶持企业发展资金项目79项,自治区财政通过宁夏担保集团、宁夏农业综合投资公司等平台投放资金1.41亿元。79个财政扶持企业分别由自治区发改委、经信委、轻纺工业局等部门立项,分属于“结构调整和产业优化升级技术改造”、“装备制造业”、“高新技术产业化”、“羊绒产业发展”、“清真产业发展”等专项,涉及机械制造、化工、冶金、纺织、食品加工等诸多行业。立项的主要目的是,支持企业采用新技术、新工艺、新设备和新材料等,对生产设施及相应配套设施进行改造、更新,以达到调整产品结构,提高产品质量,增加品种,促进产品升级换代,增强市场竞争能力;或降低能源和原材料消耗,搞好资源综合利用和污染治理,改善劳动条件,提高经济或社会效益。

2011年4—12月,宁夏财政厅委托宁夏科技评估中心,按项目计划实施期限,分三批对50个项目进行了绩效评价。这50个项目分别属于自治区发改委、经信委、轻纺工业局设立的5个扶持企业专项,共投入资金8400万元,每个项目拨款金额在80—500万元之间,平均每个项目拨款金额为168万元。评价结果是:33个项目评价等级为“优”,占全部评价项目的66%;12个项目评价等级为“良”,占全部项目的24%;3个项目评价等级为“中”,占全部项目的6%;1个项目评价等级为“差”;另外1个项目为重复立项,专家组建议收回资金。

宁夏财政通过这种创新的投入模式,既解决了课题制中项目单位拿到资金不认真落实研发项目的问题,也解决了后补助制中部分项目单位无能力事先垫资的问题。

一是项目主管部门增强了责任感,审核项目更严格、更规范。在项目绩效评价的倒逼作用下,行业主管部门严格按照“见得光、透着亮”的原则,从专家库中随机抽取无利益关系的第三方专家对申报项目进行论证、审核,纪检部门全过程参与项目评审工作,并将资金管理办法、项目审核程序、支持项目等在网上进行公示。

二是起到了过滤项目实施企业和提升项目实施质量的作用。在一定程度上强化了财政资金使用的针对性和目的性,弱化了部分企业申请资金的逐利性动机,有效遏制个别企业“空套”财政资金的现象。使财政资金流向想干事、能干事、会干事、干成事的优质企业项目和技术改造、技术进步等关键环节,财政资金固有的基础性、导向性作用和乘数效应得以充分发挥。

三是财政资金投入方式改变所带来的监督管理层级的增加,有利于消除目前财政资金管理中存在的“盲点”,扭转个别企业对财政资金“用了白用、拿了白拿”的不正确认识,促使企业树立长远发展理念和责任意识。当然,这种模式也有一定的局限性,它主要适用于企业,对于基础性研究和科研单位,不容易实施这种模式。财

责任编辑 张敏

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号