当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2013年第07期 > 中国财政2013年第07期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2013年第07期 > 中国财政2013年第07期文章 > 正文政府公共文化服务绩效评价研究

时间:2020-02-13 作者:傅利平 何勇军 李军辉 (作者单位:天津大学)

[大]

[中]

[小]

摘要:

在公共文化服务的提供中,政府的作为是影响质量和数量的最重要因素,通过构建综合评价指标体系对政府公共文化服务绩效进行评估,既能科学衡量公共文化服务的客观水平,也有利于促进其规范化及可持续发展。

一、评价指标体系的构建

公共文化的“非排他性”和“非竞争性”决定了公共文化服务评估不能将效率作为主要目标,而应该将社会公正、和谐、进步等价值因素结合起来,使评估成为维护社会基本秩序、提高公共文化服务质量、实现公众表达利益和参与政府管理的重要途径。根据科学性、系统性、实用性、独立性、可比性和前瞻性的原则,可将公共文化服务的评价指标分为如下三个方面。

(一)政府投入。政府作为公共文化服务的唯一责任主体,承担着制定公共文化发展战略、规划,制定并执行公共文化政策,保证公共文化服务必要的经费投入等职责。政府投入经费及其使用状况,是绩效评估的重要内容。在目前可以见到的西方发达国家及香港等发达地区的公共文化服务绩效评估中,政府公共财政投入及使用情况是评估的首要内容,故单列一个维度。本文选取...

在公共文化服务的提供中,政府的作为是影响质量和数量的最重要因素,通过构建综合评价指标体系对政府公共文化服务绩效进行评估,既能科学衡量公共文化服务的客观水平,也有利于促进其规范化及可持续发展。

一、评价指标体系的构建

公共文化的“非排他性”和“非竞争性”决定了公共文化服务评估不能将效率作为主要目标,而应该将社会公正、和谐、进步等价值因素结合起来,使评估成为维护社会基本秩序、提高公共文化服务质量、实现公众表达利益和参与政府管理的重要途径。根据科学性、系统性、实用性、独立性、可比性和前瞻性的原则,可将公共文化服务的评价指标分为如下三个方面。

(一)政府投入。政府作为公共文化服务的唯一责任主体,承担着制定公共文化发展战略、规划,制定并执行公共文化政策,保证公共文化服务必要的经费投入等职责。政府投入经费及其使用状况,是绩效评估的重要内容。在目前可以见到的西方发达国家及香港等发达地区的公共文化服务绩效评估中,政府公共财政投入及使用情况是评估的首要内容,故单列一个维度。本文选取公共图书馆人均藏书数、文化站数量、博物馆数量、广播电视台四大指标对公共文化服务的设施建设进行评价,上述四大类公共设施是公众学习和认知科学文化的重要窗口,是提高城市质感的重要载体,对提高公共文化服务水平的作用重大。同时选用全国人均公共文化事业财政投入、文化事业基建实际完成投资额和文化事业费投入占财政支出比重衡量政府对文化建设的资金投入力度。

(二)服务保障。保障体系是实现公共文化服务目标乃至实现和谐社会目标的前提,它需要资金、技术和人才的保障,需要高效组织的管理和规范,也需要社会的广泛参与。可以说这一维度主要侧重人员素质、工作水平、社会参与度等方面。在一般的绩效评估体系中,运作机制维度通常还包括依法办事、举止规范、态度和蔼等的评估,也包括对社会参与、市场化运作的一些考虑,但因为要突出公共文化服务的“公共性”,所以,这里的运作机制维度作了一定的简化,更多地强调政府作为主体的评估角度。本文采用全国文物保护科研机构具有高级职称人数占从业人员的比重、各地区文化市场经营机构数、各地区文化部门教育机构数、各地区文物保护管理机构数、各地区艺术表演团体演出场次和各地区文化站组织文艺活动次数六大指标来评价服务机构保障能力和服务水平。同时,采用各地区群众文化机构群众业余文艺团队和全国群众文化事业举办展览个数两个指标来反映公共文化服务的社会参与程度。

(三)总体效应。公共文化服务的总体效应是指公共文化在促进经济社会持续、稳定、协调发展中的作用,是公共文化服务参与经济转型、社会变迁和文化重构的效应外显,相当于在企业绩效评估中的“顾客维度”,其目的是体现公共文化服务以人为本、服务于公民文化权利的根本宗旨。鉴于良好的公共文化服务必然会带来全国文化产业的高速增长,进而引起其在GDP中比重的变化,所以使用全国文化产业增加值、全国文化产业增加值占GDP比重和城镇居民教育文化娱乐服务占平均每人消费性支出构成三个指标项对公共文化服务的经济效应予以评价。选取义务教育普及率和国内专利申请授权数来衡量公共文化服务促进社会创新方面的活力,其中义务教育普及率=(普及九年义务教育的县所辖人口总数/总人口数)×100%。选取公共图书馆总流通人次和公共文化产品成果数指标体现公共文化服务的社会效应。

二、我国政府公共文化服务绩效评价分析

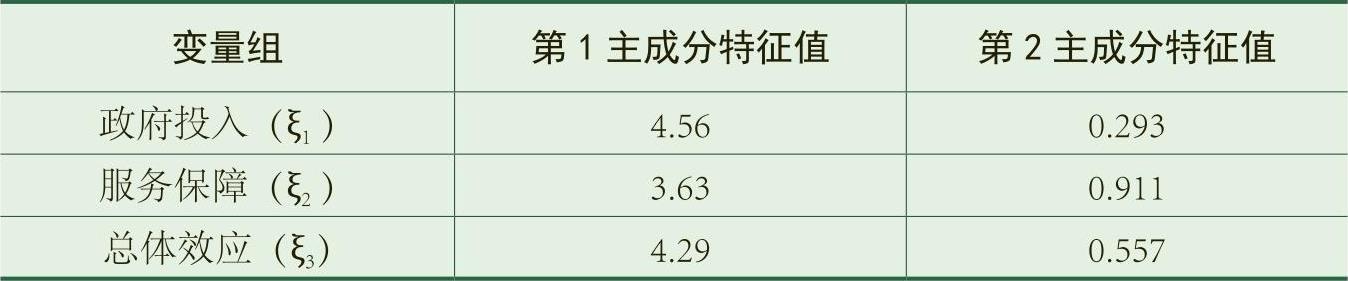

目前,学术界针对公共文化服务评价的定量分析多采用熵值法、问卷调查法和德尔菲法和偏最小二乘法等。从这些方法的对比来看,本文认为,偏最小二乘回归方法在选取特征向量时强调输入和输出的解释作用,去掉了对回归无益的噪声,使模型得以优化,从而具有好好的鲁棒性和预测稳定性,适合用于我国政府公共文化服务指标体系的构建。

由计算结果可知,隐变量ξ与绝大多数原始变量都存在着很强的正相关关系,其中“博物馆数量”、“公共图书馆人均藏书量”、“公共图书馆总流通人次”、“文化站数量”、“全国人均公共文化事业财政投入”、“各地区文化部门教育机构数”、“国内专利申请授权数”、“全国文化产业增加值”、“各地区艺术表演团体演出场次”、“各地区群众文化机构群众业余文艺团队数”相关程度最大,均在1.6以上,其余指标相关性也基本处于0.76—1.6之间,计算结果与理论分析基本吻合,说明绩效评价指标体系的构建是符合实际情况的。同时我们从表中也看到,唯一的特例就是表示社会参与公共文化服务建设程度的“全国群众文化事业举办展览个数”指标出现了极大的反常,相关度系数不足0.18。这与理论分析完全相左,除了统计数据的因素外,造成这种结果的关键原因应是目前我国社会力量参与公共文化服务的程度较低,社会力量公共文化意识淡薄所造成的,主要表现在:“公民个人参与意识和能力欠缺”;“社区文化发展不充分”;“非政府组织发展不足”和“企业公共文化责任意识淡薄”四个方面。

结合指标的外部权重看,尽管几乎所有指标都与相应的隐变量ξi(i=1,2,3)有很强的正相关关系,但外部权重却出现了诸多负值,其中包括:“文化事业费投入占财政支出比重”、“各地区文化市场经营机构数”、“各地区文化部门教育机构数”、“全国群众文化事业举办展览个数”、“义务教育普及率”和“城镇居民教育文化娱乐服务占平均每人消费性支出构成”。从指标体现的内涵看,数据反映出三个大方面的问题:一是政府对公共文化服务建设的投入增速滞后于经济和社会发展;二是在公共文化服务体系建设中政府已开始推进其社会化改革,但是由于社会力量没能及时跟进,导致了公共文化服务暂时出现局部的迟滞;三是公民参与公共文化服务的热情不高,享受公民文化权的程度较低。

三、结论与对策

与西方发达国家的“自然生长”道路不同,我国的公共文化服务体系建设必须走一条改革转型道路,本质上应是一种基于传统文化事业体系但又必须超越传统文化事业体系的系统结构创新,是一种基于市场经济环境的公共文化发展模式的重构,绝非对传统文化事业体系的“小修小补”或功能升级。所以如何充分发挥政府的主导作用是完善我国公共文化服务体系,建立高效公共文化服务运行机制,全面提升公共文化服务水平的关键。

(一)增强政府公共文化服务意识,创新政府绩效考评机制。上级政府对下级政府的考核标准对下级政府官员起着导向作用,有效的绩效能正确引导政府的施政行为,并激励官员的履职热情。现阶段,在公共文化领域对于政府绩效考核大多停留在以公共文化服务硬件设施发展规模为核心的标准上,而对于诸如公共文化产品的产出间接体现公民公共文化享有权的软指标,则由于种种原因而被弱化,这也直接导致了地方官员过分追求文化基础设施建设的现象发生。所以,应从最大限度满足公民文化需求入手,制订合理有效的公共文化服务政绩考核标准,引入并加大社会满意度测评比重,以保证公共文化服务建设更好更快地稳步推进。

(二)建立有效的公众文化需求沟通渠道。公共文化服务及其产品最终的受益者是社会公众,政府的公共文化施政行为必须符合最广大群众的文化需求,体现正确的社会主义主流文化发展方向,所以需要建立长效、畅通的社会公共文化需求表达渠道,政府可通过该渠道广泛搜集社会意见、建议以及公共文化服务的社会评价信息。这样以社会文化需求来引导公共文化投入,才可以最大限度的提高政府文化事业费使用效率,在公共文化服务领域真正实现社会效益和经济效益的统一。

(三)积极引导社会力量参与公共文化服务建设。公共文化服务具有很强的“公益性”特征,同时也具备了一定的“竞争性”和“外部收益性”特点,所以要正确处理公共文化服务的社会化、市场化问题,逐步建立以政府为主导,文化事业部门、企业及个人、民间团体和社区广泛参与的公共文化服务体系。要达成多元主体的有效合作,就要对公共权力和责任予以重新分配,改变政府大包大揽的模式,将社会文化事业划分为“主办”、“参与”和“引导”三部分,并建立相关激励和补贴机制,积极引入社会资源参与公共文化服务建设。财

责任编辑 刘慧娴

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号