当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2011年第06期 > 中国财政2011年第06期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2011年第06期 > 中国财政2011年第06期文章 > 正文强化资金统筹 推进财政科学化精细化管理

时间:2020-01-22 作者:北京市财政局

[大]

[中]

[小]

摘要:

“十一五”时期,北京市地方财政收入总量达到8827.8亿元,是“十五”时期的2.7倍。尽管财政收入规模不断扩大,但财政收支矛盾始终十分突出。一方面,2008年国际金融危机以来,北京市财政收入增速趋缓;另一方面,保增长、保民生、保稳定等各方面支出需求多,需要不断加大财政保障力度。

面对日益突出的收支矛盾,北京市财政局按照市长郭金龙提出的“统、摆、挖、掏、借”要求,即:科学统筹配置财政资金;把弥补资金缺口、促进经济发展作为各部门、各单位共同的责任,共促发展;积极挖掘存量资金和管理潜力;加快消化结余资金,拓宽财力来源;借助外力,用足用活中央政策,争取中央在资金、项目等方面的支持。牢固树立统筹理念,将强化资金统筹作为优化财政资源配置、有效发挥财政职能、推进财政科学化精细化管理、提高资金使用效益的重要抓手和举措,进行了积极探索和实践。

一是规范预算决策机制,落实市委、市政府重点工作。将2010年部门预算编制程序由“两上两下”调整为市政府先审定预算安排总体方案,然后由财政部门下达预算控制数并明确资金投向重点,各部门据此编制预算草案,优先保障“重点”,兼顾“一般”,充分体现市委、市政府的施政目标和工作...

“十一五”时期,北京市地方财政收入总量达到8827.8亿元,是“十五”时期的2.7倍。尽管财政收入规模不断扩大,但财政收支矛盾始终十分突出。一方面,2008年国际金融危机以来,北京市财政收入增速趋缓;另一方面,保增长、保民生、保稳定等各方面支出需求多,需要不断加大财政保障力度。

面对日益突出的收支矛盾,北京市财政局按照市长郭金龙提出的“统、摆、挖、掏、借”要求,即:科学统筹配置财政资金;把弥补资金缺口、促进经济发展作为各部门、各单位共同的责任,共促发展;积极挖掘存量资金和管理潜力;加快消化结余资金,拓宽财力来源;借助外力,用足用活中央政策,争取中央在资金、项目等方面的支持。牢固树立统筹理念,将强化资金统筹作为优化财政资源配置、有效发挥财政职能、推进财政科学化精细化管理、提高资金使用效益的重要抓手和举措,进行了积极探索和实践。

一是规范预算决策机制,落实市委、市政府重点工作。将2010年部门预算编制程序由“两上两下”调整为市政府先审定预算安排总体方案,然后由财政部门下达预算控制数并明确资金投向重点,各部门据此编制预算草案,优先保障“重点”,兼顾“一般”,充分体现市委、市政府的施政目标和工作重点,促使部门和单位在预算资金安排上更多地转向保重点、挖存量、抓整合。

二是规范预算分配机制,加大专项资金整合力度。针对专项资金项目多头管理、合力不强、交叉投入等问题,2010年设立北京市重大科技成果转化及产业项目统筹资金,从2010年起至2014年,5年统筹政府资金500亿元,重点用于支持国家重大科技项目地方配套、本市重大科技成果转化、重点产业调整及振兴规划等重大项目,实现政府资金由分散决策向集中决策、由分散投入向集中投入的转变,集中财力办大事。

三是规范预算管理程序,加强结余资金管理。针对财力紧张状况下一些部门和单位结余资金仍然攀升的现象,对结余资金存量进行摸底,分析结余资金形成的原因,完善结余资金管理办法,通过提前预算资金下达时间、直接收回部分结余资金、缩短结余资金使用周期等措施,加大对结余资金的统筹使用力度。

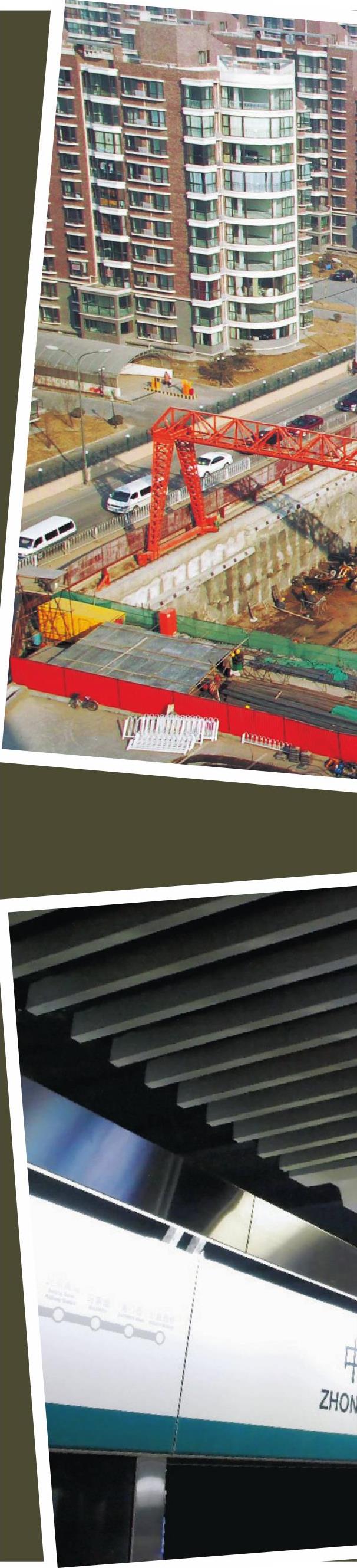

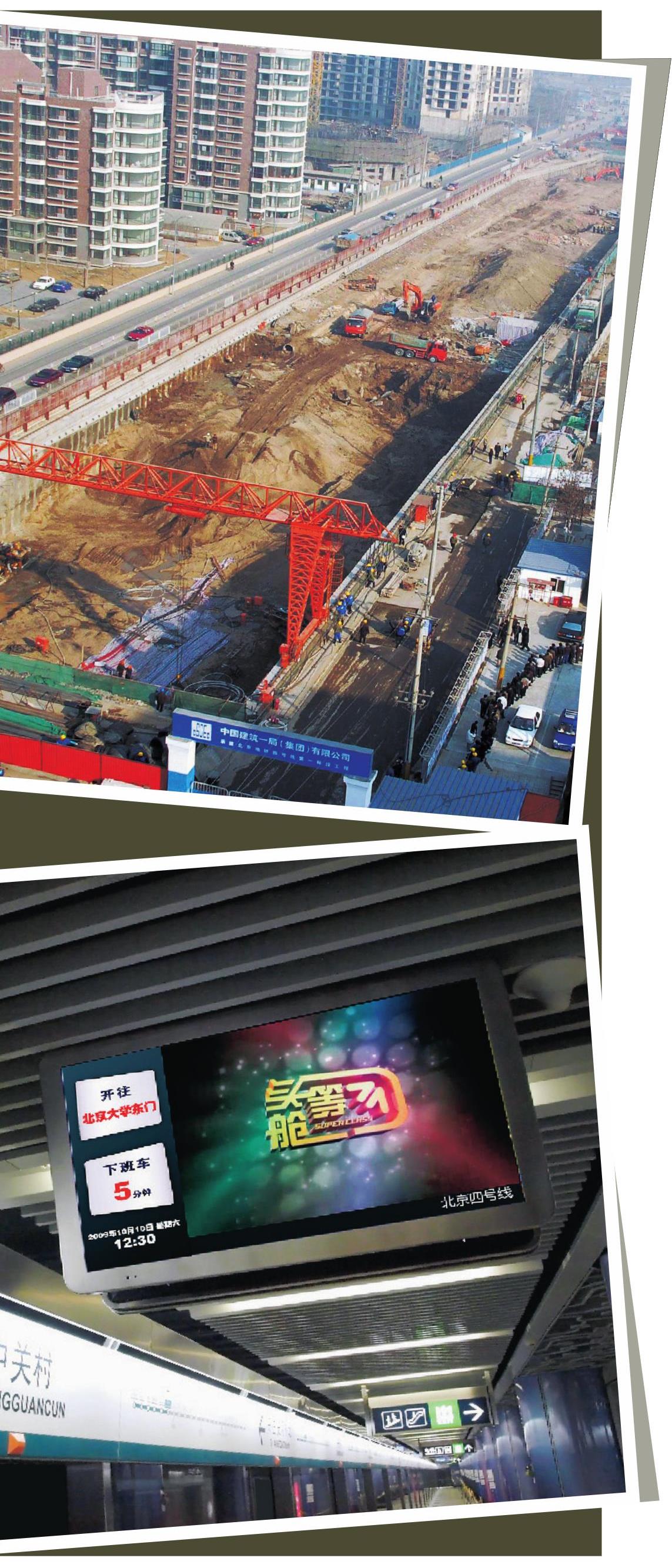

四是丰富统筹手段,创新财政投入方式。积极发挥财政“四两拨千斤”的作用,加强财政政策与金融政策、产业政策的协调配合,吸引社会资本、金融资金统筹支持首都经济社会发展。例如,引入港资以BOT模式建设北京地铁4号线;设立中小企业创业投资引导基金,引导社会创业投资机构向中小企业投资;投入资金构建以农业投资公司为主体、农业担保公司和农业投资基金为两翼的农业投资平台,凝聚社会资金,扩大农业投资规模。截至2010年底,累计投入财政资金262.2亿元,吸引社会资金2014.7亿元,总体放大效益7.7倍。

五是推动区县统筹共享发展,完善市与区县财政管理体制。2009年北京市进一步完善市与区县分税制财政管理体制,通过调整收入分配政策和建立功能区转移支付方式向区县让渡财力,按照事权与财力相匹配的原则,将部分专项转移支付划转区县。实行新体制后,新增区县财力213亿元,市与区县财力结构由57∶43调整为43∶57,有力增强了区县统筹经济社会发展的能力。

通过上述措施,可以说,资金统筹的范围不断扩大,统筹领域不断拓展,统筹方式不断丰富,初步形成了多层次、多渠道、多领域的资金统筹体系。

从政府级次看,通过完善市与区县财政管理体制,进一步明晰了市区两级事权划分,强化事权与财力的匹配,提高了区县统筹运用资金,促进均衡发展的能力。

从部门机构看,资金统筹的范围从预算单位内部拓展到部门之间。前些年资金统筹主要局限在单位和部门内部,以收支统管形式对部门、单位内部的预算经费和部门其他业务收入进行统筹,无法解决资金分配部门固化的问题。2010年,北京市通过建立重大科技及产业化项目资金统筹机制,对不同部门使用的资金进行了整合,打破了部门间的界限。

从财政资金来源看,按照财政部的统一部署,北京市不断加快非税收入纳入预算管理的步伐,强化公共财政预算与政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算之间的协调、统筹,在建立全口径政府预算体系方面取得了初步成效。

从资金领域看,从财政资金的内部统筹,拓展到财政资金与金融资金、社会资本的相互融合,发挥财政资金的引导放大效应,吸引各方面资金共同参与首都经济社会建设。

从统筹方式看,不仅通过完善预算资金分配程序、建立预算稳定调节基金、加强结余资金管理等预算分配管理模式的调整强化资金统筹,而且借助担保、再担保、股权投资等市场化运作手段,丰富资金统筹方式。

总之,统筹财政资金是一项系统工程,涉及财政政策制定、资金分配、预算管理等各个方面,北京市将进一步创新模式,适应推动产业结构深度调整和国民收入分配格局调整的更高要求,发挥财政职能作用,推进财政科学化精细化管理,强化资金统筹,不断提高财政资金配置效率,为促进首都率先形成创新驱动的发展格局,率先形成城乡经济社会发展一体化新格局作出更大贡献。财

责任编辑 韩璐

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号