当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1986年第04期 > 中国财政1986年第04期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1986年第04期 > 中国财政1986年第04期文章 > 正文苏、匈、波国民收入生产额和使用额资料

时间:2020-05-08 作者:

[大]

[中]

[小]

摘要:

国民收入是苏联与东欧国家衡量经济发展规模、经济发展速度的重要的综合性指标,结合国民收入还可计算一些反映经济发展的效率指标,因此苏联与东欧国家都重视国民收入指标的计算、统计与分析研究工作。一个时期以来,国内计划、经济研究工作者,对我国国民收入生产与使用之间的关系问题进行了研究讨论,把它看成是掌握和控制整个国民经济发展的迫切需要。本文简要地介绍一些苏联、匈牙利和波兰七十年代以来国民收入生产额和使用额的有关资料,供研究参考。

基本情况

国民收入生产和使用的关系问题,如以货币表现的价值指标而论,在静态的条件下,可能出现以下三种现象,即当年的国民收入生产额等于、大于或小于当年的国民收入使用额。战后,特别是七十年代以来,苏联与东欧国家在国民收入生产和使用关系方面,主要表现为两种类型:苏联、保加利亚、民主德国和捷克斯洛伐克等国,除少数年份外,基本上是属于国民收入生产额大于国民收入使用额的类型;匈牙利和波兰,主要是属于国民收入使用额大于国民收入生产额的类型。

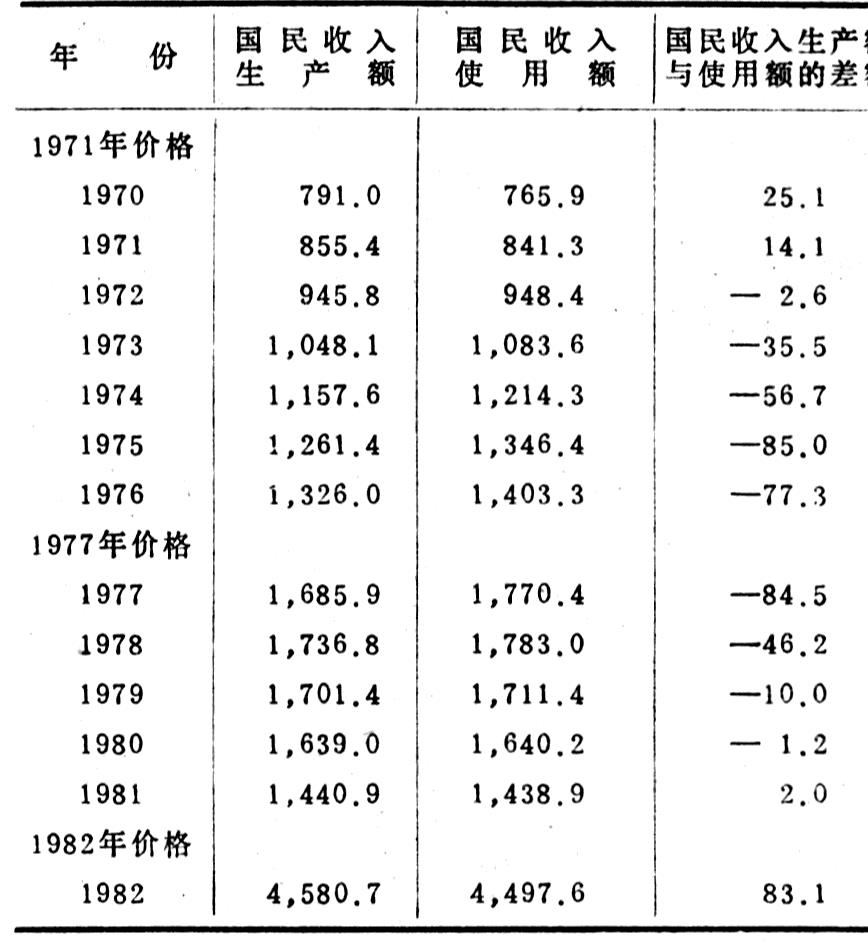

在国民收入生产额大于国民收入使用额类型的国家中,苏联最为典型。请看48页表一:

有关统计资料说明,苏联除了1951年和1952年国...

国民收入是苏联与东欧国家衡量经济发展规模、经济发展速度的重要的综合性指标,结合国民收入还可计算一些反映经济发展的效率指标,因此苏联与东欧国家都重视国民收入指标的计算、统计与分析研究工作。一个时期以来,国内计划、经济研究工作者,对我国国民收入生产与使用之间的关系问题进行了研究讨论,把它看成是掌握和控制整个国民经济发展的迫切需要。本文简要地介绍一些苏联、匈牙利和波兰七十年代以来国民收入生产额和使用额的有关资料,供研究参考。

基本情况

国民收入生产和使用的关系问题,如以货币表现的价值指标而论,在静态的条件下,可能出现以下三种现象,即当年的国民收入生产额等于、大于或小于当年的国民收入使用额。战后,特别是七十年代以来,苏联与东欧国家在国民收入生产和使用关系方面,主要表现为两种类型:苏联、保加利亚、民主德国和捷克斯洛伐克等国,除少数年份外,基本上是属于国民收入生产额大于国民收入使用额的类型;匈牙利和波兰,主要是属于国民收入使用额大于国民收入生产额的类型。

在国民收入生产额大于国民收入使用额类型的国家中,苏联最为典型。请看48页表一:

有关统计资料说明,苏联除了1951年和1952年国民收入使用额大于国民收入生产额外,其余年份均是国民收入生产额大于国民收入使用额。

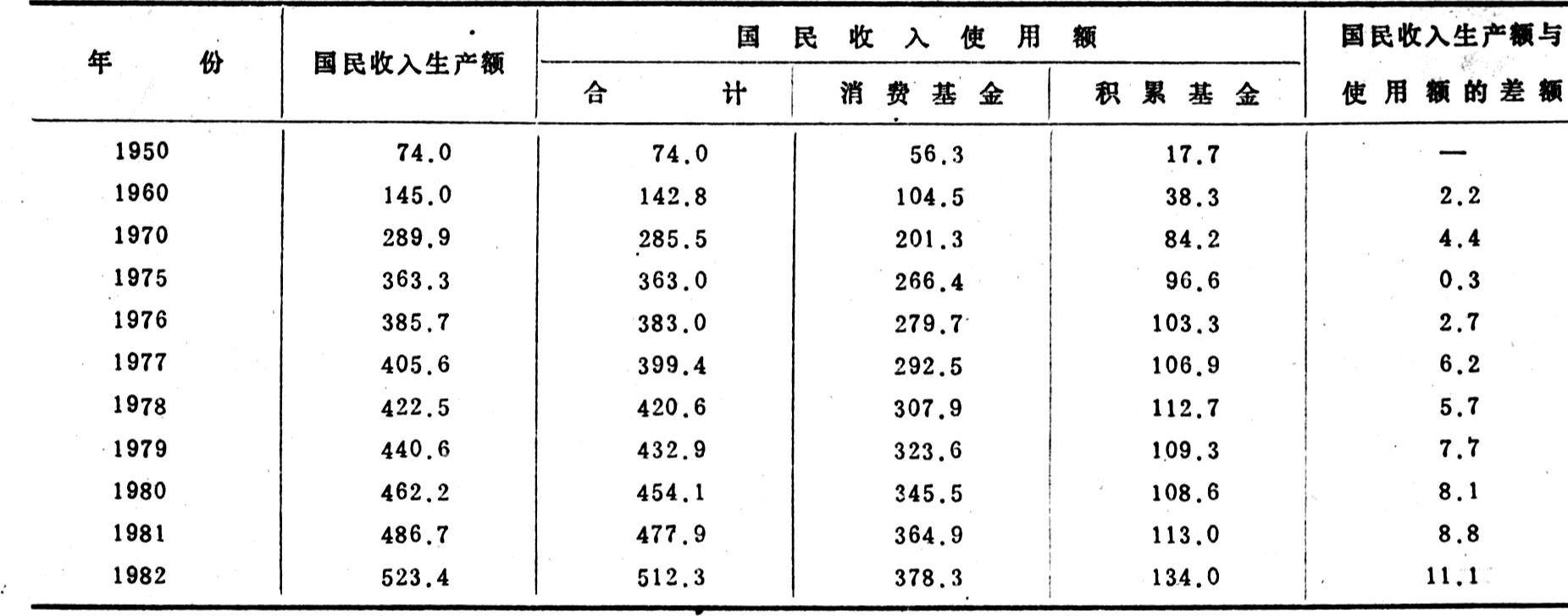

匈牙利和波兰虽同属于国民收入使用额大于国民收入生产额的类型,但情况差异较大。从所收集到的统计资料来看,匈牙利国民收入国内使用额大于国民收入生产额的情况,不是存在几年的暂时现象,而是有较长的历史。其主要原因是,匈牙利的国内经济发展和对外贸易密切相关。据匈牙利经济学家计算,匈牙利国民收入有一半是通过对外贸易来实现的。国民收入生产额与国民收入使用额之间的平衡关系见48页表二:

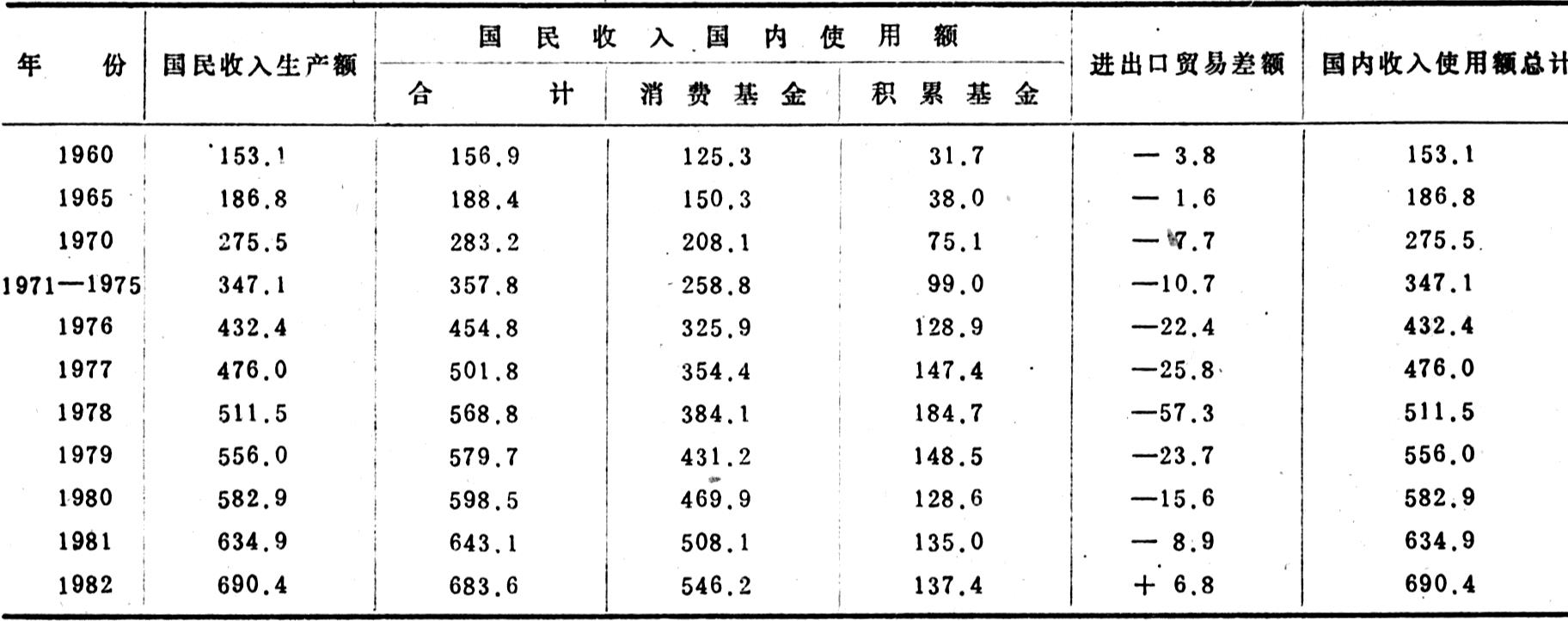

进入七十年代,波兰政府实行了“新经济战略”,在经济方面则自1972年开始连续出现了国民收入使用额大于国民收入生产额的现象,而且两者之间的差额迅速扩大,到1975年差额达到850亿兹罗提(1971年价格)。见下表:

简言之,苏联、匈牙利和波兰在国民收入生产和使用关系方面,苏联完全不同于匈牙利和波兰,他们分属于两种不同的类型。值得重视的是,匈牙利和波兰虽同属于国民收入使用额大于国民收入生产额的类型,两国经济也都先后于1978年、1979年出现了严重的不平衡现象,但由于匈牙利采取了有力措施,因而逐步渡过了困难阶段。

分析与比较

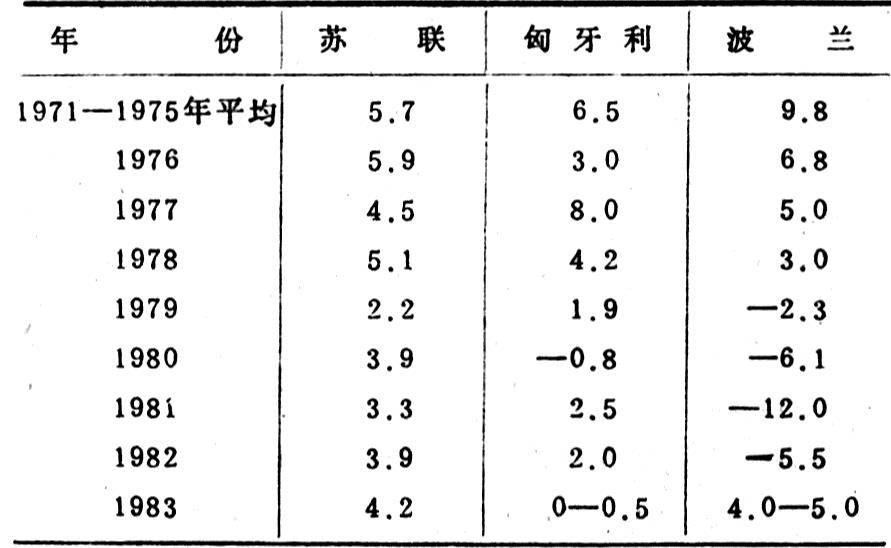

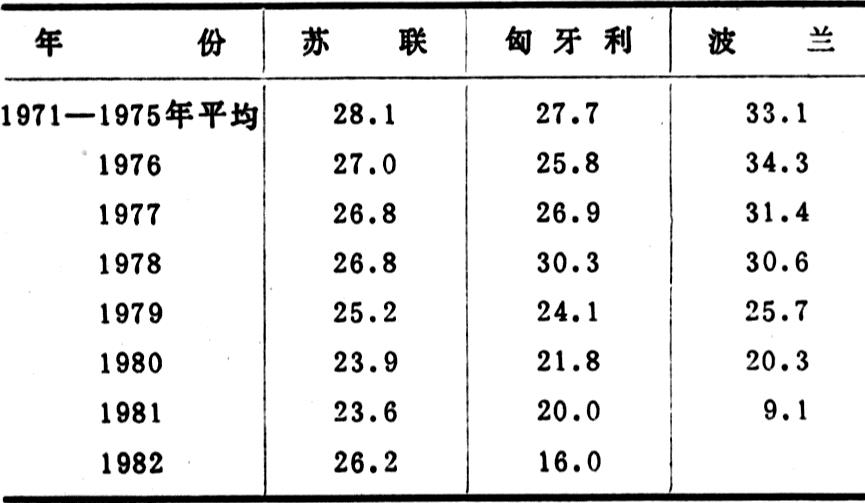

(一)从经济发展速度分析:(见右表)

属于国民收入生产额大于国民收入使用额类型的苏联,七十年代以来由于各方面的原因,经济增长速度虽在逐步减慢,但还没有出现倒退的现象。就其经济发展而言,可以说是持续的低速增长趋势。而国民收入使用额大于国民收入生产额类型的匈牙利和波兰,它们经济发展的共同特点是:七十年代前五年,国民经济发展速度都比较高,五年期间匈牙利国民收入增长了37%,波兰国民收入增长了59.5%。与历次五年计划经济发展速度相比,匈牙利接近1966—1970年期间的最高水平(五年增长了39%),波兰则是空前的高速度。可是这种高的发展速度并未持久,特别是波兰,国民收入自1979年起连续四年大幅度下降。

(二)从综合比例关系分析:

国民收入中积累与消费之间的比例关系,是影响国民经济全局发展的重要的、综合的比例关系。积累总额和积累速度,又是决定经济增长和国民经济各部门发展的重要因素。属于国民收入生产额大于国民收入使用额类型的苏联,长期以来积累基金占国民收入使用额的四分之一左右。虽然1971年和1973年积累率高了一些,达到29%,但也没超过30%。从苏联几十年经济发展的历史来考察,排除经济发展中存在的问题不论,可以归结为:稳定的积累率保证了经济稳定的增长。

属于国民收入使用额大于国民收入生产额类型的匈牙利和波兰,七十年代以来,随着经济发展的需要都大幅度地调整过积累率。例如,匈牙利1971—1975年平均积累率为27.7%,已高于历次五年计划的平均水平。当1977年匈牙利经济增长率达到8%以后,1978年积累率曾提高到30.3%(修改前的数字为32.29%)。之后,为了改善国民经济的平衡状况,匈牙利大幅度降低了积累率,到1982年积累率已降为16%,与1978年相比下降了近一半。七十年代以来,波兰为了实现“新经济战略”而迅速大幅度提高积累率。1966一1970年平均积累率为26.9%,自1972年起,积累率在30%以上持续了7年,其间1974年曾高达36.7%,致使1971-1975年积累率平均达33.1%。1981年波兰经济遇到了严重的挫折、积累率急剧下降到只有9.1%。

(三)从财政状况分析:

国民收入生产和国民收入使用的情况是影响财政收支平衡的因素之一。苏联、匈牙利和波兰在财政收支平衡方面,表现为三种情况。属于国民收入生产额大于国民收入使用额类型的苏联,多年来财政收支平衡并略有结余。属于国民收入使用额大于国民收入生产额类型的匈牙利,自1968年在全国实行新经济体制以来,财政收支年年出现赤字。财政赤字的数额1971—1975年平均为28亿福林,1981年增加到95亿福林,1982年达到122亿福林。波兰1980年财政出现赤字310亿兹罗提,1981年达到1,310亿兹罗提,1982年仍有889亿兹罗提。

进入七十年代,苏联、匈牙利和波兰都积极从西方国家引进资金和技术而增加了进口,但由于外贸交换条件的恶化、经济结构等多种因素的影响,没有相应地增加出口,致使外债数额大幅度增加。1971年苏联外债额为6亿美元,1980年为75亿美元,增加了11.5倍,但按人口平均的外债额为29美元,仍处于东欧国家的最低水平。匈牙利的外债额1971年为8亿美元,1980年为84亿美元,增加了9.5倍,按人口平均的外债额为784美元,处于东欧国家的最高水平。波兰的外债额1971年为8亿美元,1980年为230多亿美元,增加了近28倍。波兰在外债的增长速度和外债总额方面名列苏联与东欧国家之首。1980年按人口平均的外债额为644美元,仅次于匈牙利,占第二位。由于外债数额增加迅速,苏联和匈牙利等国八十年代初都出现了支付困难的情况。波兰自1976年开始为偿还外债本息又借新债,形成了借新债还旧债的局面,经济陷入了外债的自行螺旋式上升之中。据波兰经济学家分析,七十年代上半期,波兰所借外债增加了供分配的国民收入数额,是分配的国民收入多于创造的国民收入的重要因素。

纵观匈牙利和波兰七十年代经济发展所经历的历史来看,与国民收入使用额大于国民收入生产额这一经济现象并存的经济增长高速度是不会持久的。经济增长速度与经济平衡是相互制约的关系,只有合理的平衡关系才能保证增长速度,而合理的增长速度才不致破坏平衡。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 电话:010-88227114

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号