当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2018年第23期 > 中国财政2018年第23期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2018年第23期 > 中国财政2018年第23期文章 > 正文财政为全区环保“千年大计”提供坚实后盾

时间:2019-10-23 作者:广西壮族自治区财政厅

[大]

[中]

[小]

摘要:

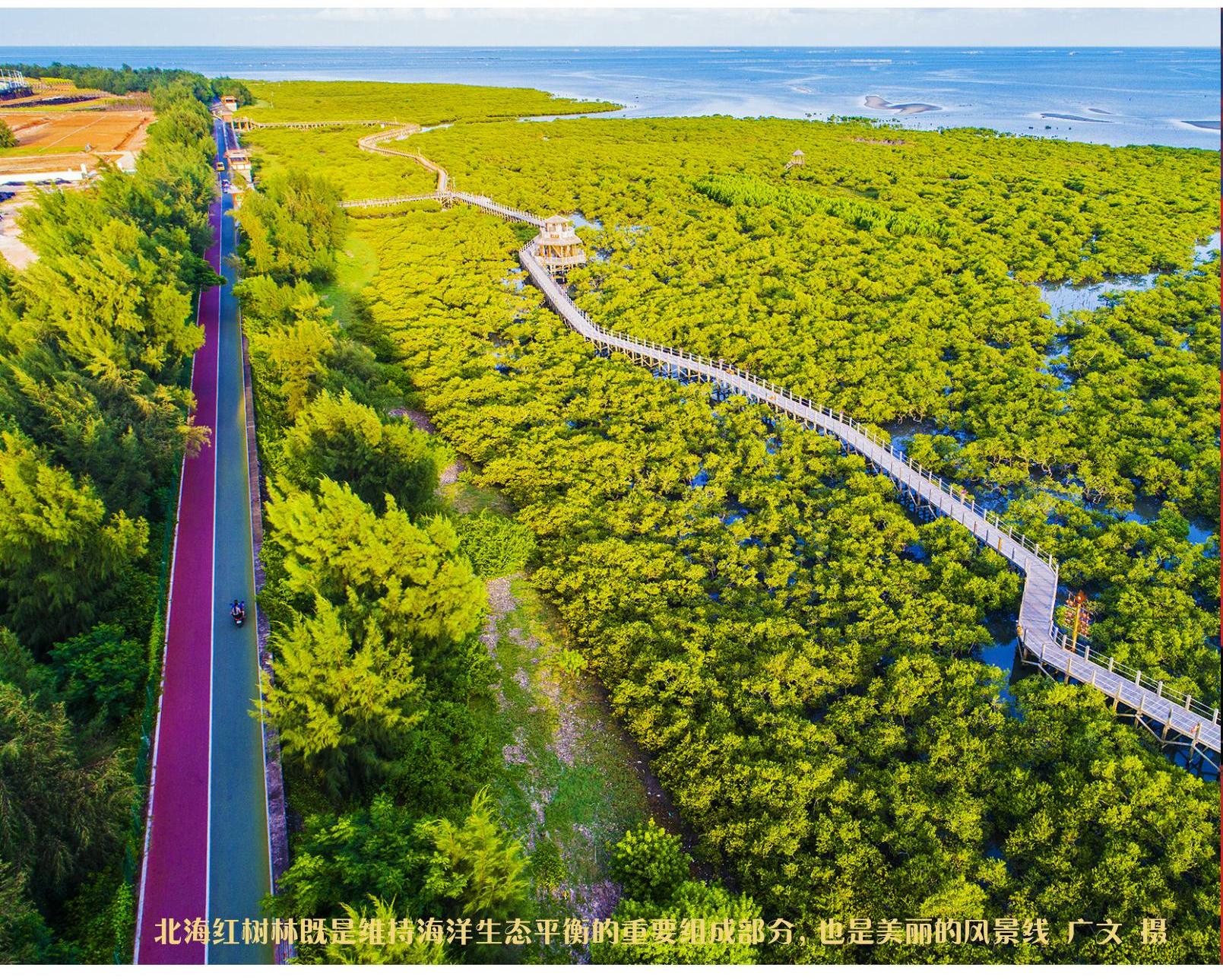

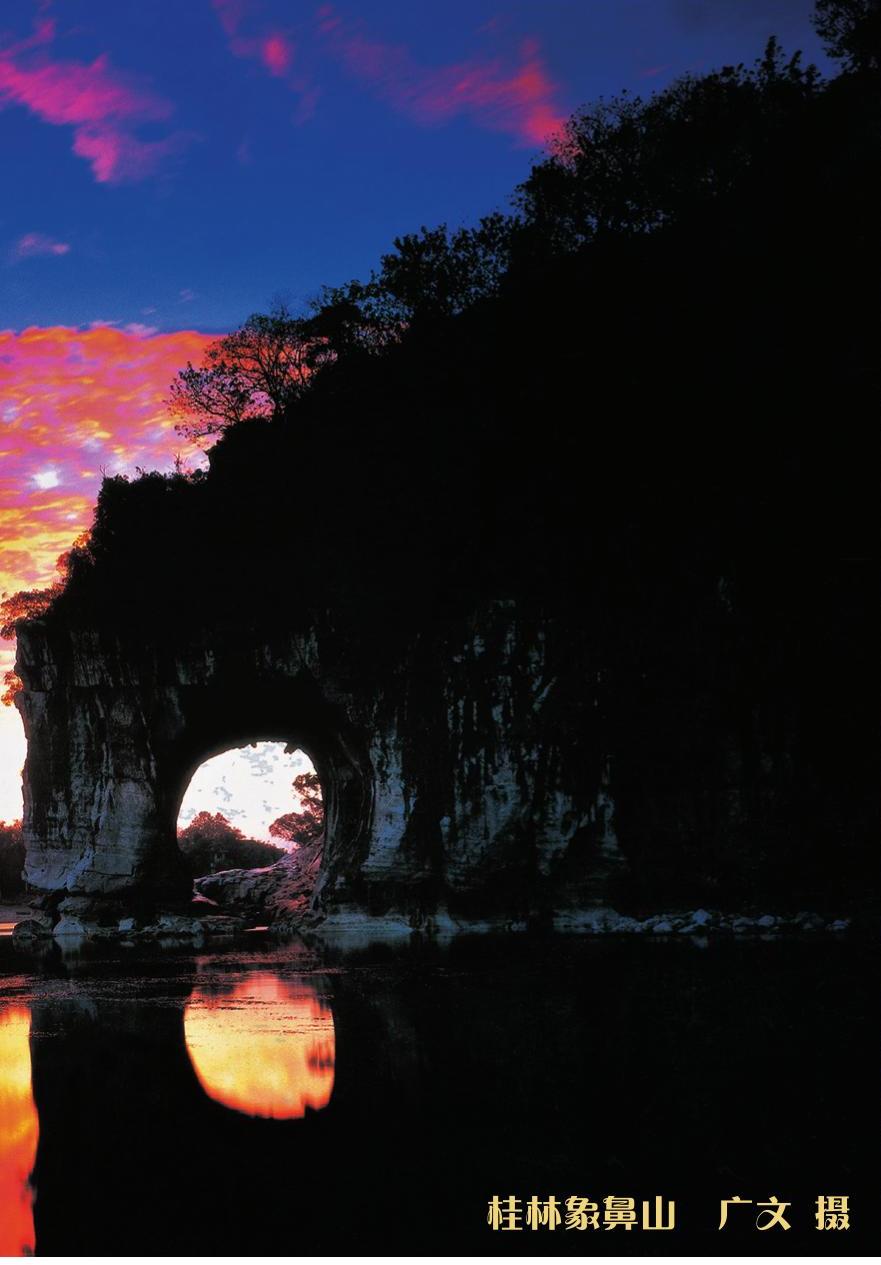

广西壮族自治区党委、政府高度重视生态文明建设,以习近平生态文明思想为指导,牢记总书记“广西生态优势金不换”的重托,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持生态兴则文明兴,坚持人与自然和谐共生,坚持绿水青山就是金山银山,坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉,坚持山水林田湖草是生命共同体,坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境,坚持建设美丽中国全民行动,坚持共谋全球生态文明建设。自治区各级财政部门坚决贯彻落实党委、政府的决策部署,坚定不移地做保护生态的支持者、保障者和守护者,完善机制,不断加大全区生态环境保护领域投入,2016—2017年共投入415.54亿元,支持打好污染防治攻坚战,解决生态环境问题,推动经济发展与生态环境保护协同共进,建设美丽广西,使八桂大地青山常在、绿水长流、空气常新,让良好生态环境成为人民生活质量的增长点、成为展现美丽形象的发力点,实现生态惠民、生态利民、生态为民。

提高站位,夯实责任,保护生态广西财政不遗余力

广西财政立足长远,克服自有财力不足、民生保...

广西壮族自治区党委、政府高度重视生态文明建设,以习近平生态文明思想为指导,牢记总书记“广西生态优势金不换”的重托,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持生态兴则文明兴,坚持人与自然和谐共生,坚持绿水青山就是金山银山,坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉,坚持山水林田湖草是生命共同体,坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境,坚持建设美丽中国全民行动,坚持共谋全球生态文明建设。自治区各级财政部门坚决贯彻落实党委、政府的决策部署,坚定不移地做保护生态的支持者、保障者和守护者,完善机制,不断加大全区生态环境保护领域投入,2016—2017年共投入415.54亿元,支持打好污染防治攻坚战,解决生态环境问题,推动经济发展与生态环境保护协同共进,建设美丽广西,使八桂大地青山常在、绿水长流、空气常新,让良好生态环境成为人民生活质量的增长点、成为展现美丽形象的发力点,实现生态惠民、生态利民、生态为民。

提高站位,夯实责任,保护生态广西财政不遗余力

广西财政立足长远,克服自有财力不足、民生保障任务艰巨、收支矛盾日益突出的困难情况,坚持自我加压,践行“绿水青山便是金山银山”的理念,通过积极调整支出结构,多方筹措资金,集中力量推动全区环保各项工作。

2017年,广西共统筹安排资金236.42亿元,推动全区环境保护建设工作,比2016年的179.12亿元增长31.99%,其中,自治区本级财政投入达176.63亿元,比2016年的135.30亿元增长30.55%,确保了水、大气、土壤污染防治、农村环境综合整治、节能降耗减排以及环境保护能力建设等工作的顺利开展。2018年上半年,自治区本级财政投入已经超过 132.10亿元,针对中央环保督察组反馈问题进行全面整改,进一步加强全区生态环境保护工作,擦亮“山清水秀生态美”的金字招牌。

制度先行,主动作为,保护生态广西财政稳步推进

广西财政切实履行职责,主动作为,积极构建财政支持环保事业发展投入机制,完善相关制度,通过制度优势促进全区生态文明建设工作。

统筹兼顾,加大对重点生态功能区的转移支付力度。自治区财政结合中央补助规模及自身财力情况,进一步加大对重点生态功能区的转移支付力度,在分配重点生态功能区转移支付时给予重点支持,享受重点生态功能区转移支付的市县由45个增加到69个,其中国家重点补助地区从16个增加到27个。

稳妥推进环境保护税改革。在深入调研、反复测算、听取意见和专家论证基础上,自治区财政会同自治区地税、环保部门代拟了《广西壮族自治区大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定(草案)》,提出广西区内的大气污染物的适用税额为1.8元/污染当量,水污染物适用税额为2.8元/污染当量,经自治区第十二届人大常委会第三十二次会议表决通过。目前,环境保护税已顺利开征,自治区财政将充分发挥环境保护税的调节作用,促进广西环境保护和生态文明建设。

积极探索和完善生态补偿机制。一是探索流域横向生态补偿试点工作。与广东省签署《九洲江流域上下游横向生态补偿协议》,共同开展九洲江治理工作,充分发挥流域横向生态补偿机制打破行政区域界限壁垒的制度优势,保障九洲江流域的生态安全,确保流域内人民群众的饮水安全。二是推进公益林补偿工作。逐步建立森林生态效益补偿动态调整机制,在现行森林生态效益补偿标准的基础上,逐年提高公益林补偿标准,缩小公益林经营与商品林经营收益差距,提高资金的配置效率。

完善考核奖惩机制。出台措施对年度大气、水环境污染防治工作成效显著、环境质量明显改善的设区市,在污染防治专项资金的分配上给予安排奖励资金,提高全区治理污染的积极性。同时,在重点生态功能区转移支付资金分配时,充分考虑环境质量改善因素,“以奖促治”的管理框架初步形成。

积极创新,强化管理,保护生态广西财政勇于探索

自治区财政始终把发挥生态方面资金的最大效益作为追求目标,用创新补不足,用绩效求效益,用监督促提升。

创新投融资机制。大力推广PPP模式,吸引社会民间资金投入环境保护重点项目的建设和运营,积极推动政企合作,加大环境保护产业招商引资力度。截至目前,全区正在开展的空气监测站、污水管网建设、生态综合治理等PPP项目共75个,总投资额585.76亿元。

利用农业发展银行贷款支持农村人居环境改善。为加快改善全区农村人居环境改善,推进城镇化建设,充分利用国家农发行贷款时间长、建设周期长和执行基准利率低等政策优势,加强与农业发展银行金融机构的战略合作,利用专项贷款等模式,推进全区“十三五”需重点完成的城镇化基础设施建设项目建设,重点解决农村污水、垃圾基础设施薄弱等问题。

促进生态保护与精准脱贫有机结合。在2016年、2017年自治区重点生态功能区转移支付中分别安排了1.4亿元和2.14亿元生态扶贫补助资金,鼓励各地安排建档立卡贫困人口从事生态保护公益性岗位,要求各地加大生态扶贫投入力度,实现脱贫攻坚与生态建设双赢。

全面推进预算绩效管理。做实绩效目标,把所有生态环保类财政资金纳入绩效目标管理,认真开展环保项目的绩效再评价工作,对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价,树立和强化“花钱必问效”的绩效理念,强化支出责任,优化资源配置,进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

严格资金使用管理。落实“一个专项资金、一个管理办法”的要求,先后制定印发污染防治专项资金、节能减排专项资金等相关专项资金的管理办法,从支持范围、分配方式、监管处罚等方面进行了明确和规范,进一步扎紧了制度的笼子。同时,积极开展环保项目资金使用情况的监督检查工作,确保资金合理规范使用,财政资金的使用效益进一步提升。

责任编辑 廖朝明

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号