当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2019年第09期 > 中国财政2019年第09期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2019年第09期 > 中国财政2019年第09期文章 > 正文打好污染防治攻坚战 实现从“煤都黑”到“大同蓝”

时间:2020-01-15 作者:山西省大同市财政局

[大]

[中]

[小]

摘要:

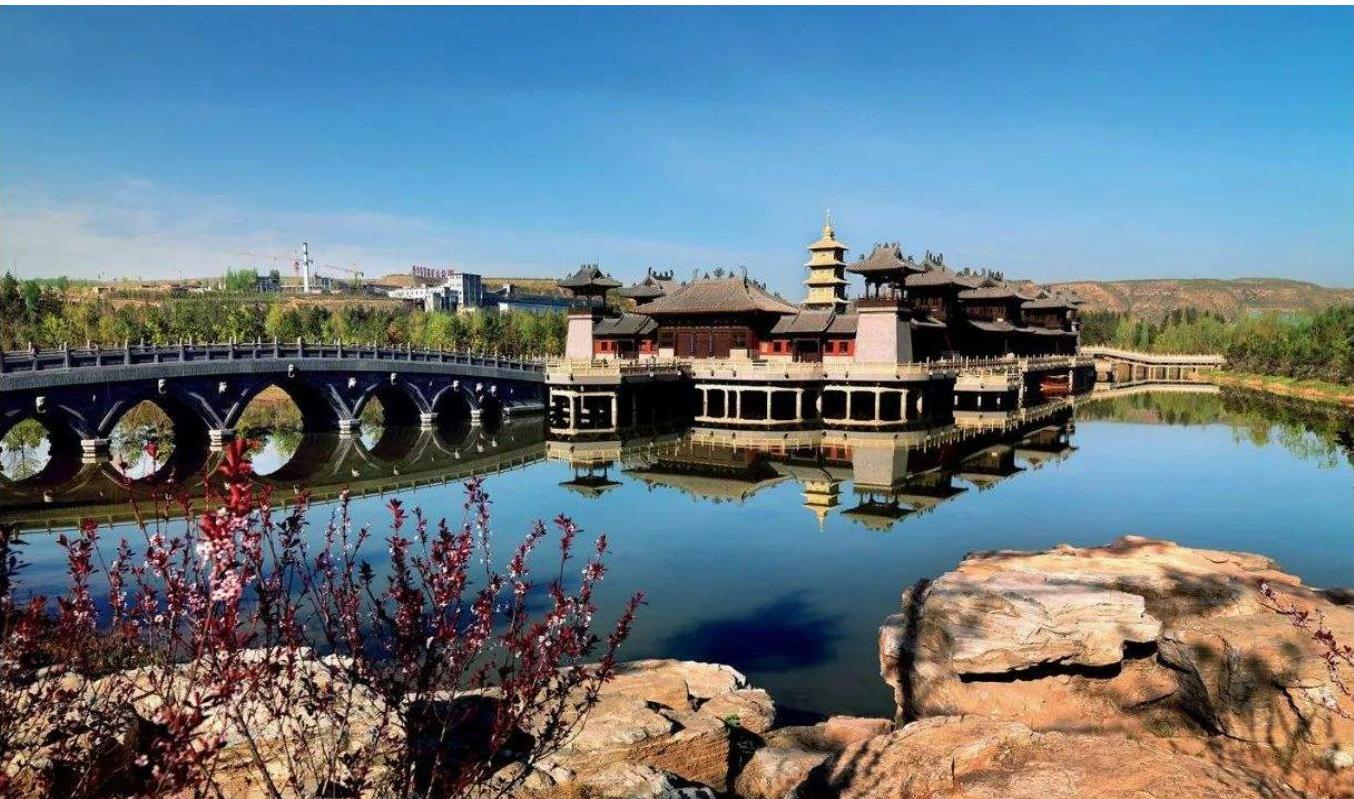

以煤炭开采加工、燃煤火力发电为主的高能耗重工业,使“煤都”大同成为了国家重化工能源基地。但长期以煤为主的粗放发展方式、初级消费模式,也带来了严重的大气污染问题。党的十八大以来,大同确定生态立市战略,环境空气质量持续改善,连续五年保持全省第一,“大同蓝”在全国叫响。2018年,全市优良天数288天,优良率达83.7%,呵护“大同蓝”成为行动自觉,“大同蓝”进一步走向深蓝。2017年底,大同市被表彰为全国十大美丽山水城市。

深化供给侧结构性改革,持续调整结构

大同市结合实际,扎实推进供给侧结构性改革,从调能源结构、调产业结构两方面推动绿色转型,夯实“大同蓝”。

一是调产业结构。紧紧围绕省委转型综改“示范区”、能源革命“排头兵”、对外开放“新高地”三大目标任务,调整产业布局,全面加快产业转型升级,推动高质量发展。大力培育新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业集群,打造“氢都”“能谷”。市级拨付专项资金11.13亿元,重点为能源高端制造、智慧能源示范、新能源供给提速、传统能源增效、能源科技创新五大行动、十大工程提供重要支撑。重点支持雄韬项目资金2亿元;新研氢能项目1亿元;下达工业振兴奖励资金2.5亿元...

以煤炭开采加工、燃煤火力发电为主的高能耗重工业,使“煤都”大同成为了国家重化工能源基地。但长期以煤为主的粗放发展方式、初级消费模式,也带来了严重的大气污染问题。党的十八大以来,大同确定生态立市战略,环境空气质量持续改善,连续五年保持全省第一,“大同蓝”在全国叫响。2018年,全市优良天数288天,优良率达83.7%,呵护“大同蓝”成为行动自觉,“大同蓝”进一步走向深蓝。2017年底,大同市被表彰为全国十大美丽山水城市。

深化供给侧结构性改革,持续调整结构

大同市结合实际,扎实推进供给侧结构性改革,从调能源结构、调产业结构两方面推动绿色转型,夯实“大同蓝”。

一是调产业结构。紧紧围绕省委转型综改“示范区”、能源革命“排头兵”、对外开放“新高地”三大目标任务,调整产业布局,全面加快产业转型升级,推动高质量发展。大力培育新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业集群,打造“氢都”“能谷”。市级拨付专项资金11.13亿元,重点为能源高端制造、智慧能源示范、新能源供给提速、传统能源增效、能源科技创新五大行动、十大工程提供重要支撑。重点支持雄韬项目资金2亿元;新研氢能项目1亿元;下达工业振兴奖励资金2.5亿元,对全市2018年上半年贡献突出的191户企业和单位进行奖励。

二是调消费结构。划定城市禁燃区,大力推广环保型煤。以政府补助、专项资金支持和县区配套结合的方式,每年向古城、城中村和城乡结合部2.2万户平房居民每户免费发放1吨环保型煤,成本价销售2吨环保型煤,逐步消除燃煤面源污染问题。开展“煤改电”采暖电气化试点工程,2017年以来完成“煤改电”1.4万户,有效改善了用能结构和人居环境。2018年争取中央及省大气污染防治专项资金5000多万元,市级“煤改气”“煤改电”配套资金4000多万元。

加快生态修复治理

积极推进京津风沙源治理、巩固退耕还林、太行山绿化、交通沿线两侧荒山绿化。2018年继续加大对林业生态建设的投入力度,市级预算安排5200万元,完成营造林任务26万亩,完成未成林造林地管护45万亩,森林抚育2万亩。公园、绿地大幅增加,城市绿化步伐加快,蓝天碧水日益显现,爱绿护绿蔚然成风。按照《大同市矿山生态环境恢复治理试点示范工程建设实施方案》,18个矿山采煤沉陷区综合治理工程有序推进。2016—2018年,按照中央、省、市、县、企业分级负担的原则,共筹集治理资金1.9亿元。4个试点矿山恢复治理工作全面实施,2016—2017年,争取采煤沉陷区矿山生态环境恢复治理和矿山地质环境恢复治理中央及省级专项资金1亿元,市级预算安排3800多万元进行生态修复工作。围绕沿古长城旅游公路建设项目,推进生态修复工程,带动沿线经济发展,吸引周边城市旅游爱好者纷至沓来,古长城绿道已成为大同绿色生态旅游路和产业扶贫路。支持美丽乡村建设,2012—2017年,争取中央和省级一事一议奖补资金共计3.8亿元,主要用于农村基础设施建设、人畜吃水、环境卫生及村庄美化亮化。实施改善农村人居环境“四大工程”,创建1个国家级生态镇、3个省级生态乡镇、50个省级生态乡村、3个市级生态乡镇、25个市级生态村。

创新环境保护投入机制

在加大政府投入的基础上,充分发挥财政资金的引导放大作用,激励引导社会资金进入环保生态领域,不断增大环保投入规模。积极拓宽投融资渠道,努力克服财力不足的困难,积极探索PPP模式,引导社会资本参与环保建设。全市已入库的PPP环保项目有13个,融资规模达50.27亿元,包括:生活垃圾分类资源化利用项目1.66亿元,御东污水处理厂改扩建(二期)工程项目3.92亿元,灵丘县三河(县城段)综合治理项目5.86亿元,浑源县生态环境综合治理项目10.04亿元,左云县污水处理厂扩容搬迁项目1.23亿元,大同县乡村环境提质工程4.07亿元等。

建立健全生态补偿机制

市财政与环保部门联合下发《大同市地表水跨界断面生态补偿考核方案》,进一步优化生态补偿机制。从2017年10月起,地表水跨界水质考核落实到各县区,财政部门按照市环保局季度考核结果,通过市县级财政结算事项扣缴及奖励生态补偿金,真正实现了地表水跨界断面生态补偿机制的落实。

根据水质改善情况建立梯次扣缴和奖励机制,对水质污染重的进行扣缴,对区域治理好的给予奖励,有效调动了各级政府水污染防治工作积极性,形成了下游监督上游的联动机制,真正体现了生态补偿的意义,成为以经济手段治理水污染的重要抓手,为有效开展流域生态补偿机制打下了基础。

编制山水林田湖草生态修复治理方案

大同市立足于加快生态文明体制改革,深刻领会习近平总书记关于“山水林田湖草是一个生命共同体”的重要论述,市财政部门在市政府的大力支持下,协调国土、环保、农业、林业、水利等部门,委托专业机构编制了《大同市山水林田湖草生态修复治理实施方案》,建立了生态保护修复治理项目库,统筹将全市的自然生态各要素、山上山下、地上地下以及流域上下游,进行整体保护、系统修复、综合治理。统筹推进国土开发、保护与治理新模式,大幅提升防风固沙和水土保持、水源涵养和土壤保持两大生态功能,加强矿山生态修复和地质灾害防治,流域河道综合治理和水环境污染综合治理。生态保护修复治理工程为全市社会经济发展提供更大空间,拉动经济可持续稳步发展,树立资源型城市生态转型发展的“大同模式”。

责任编辑 韩璐

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

京公网安备 11010802030967号

京公网安备 11010802030967号