当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1998年第08期 > 中国财政1998年第08期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1998年第08期 > 中国财政1998年第08期文章 > 正文特困乡镇如何摆脱财政困境

时间:2020-05-03 作者:李一力 刘学斌 (作者单位:浙江富阳市财政局)

[大]

[中]

[小]

摘要:

近几年来,随着国民经济持续稳定的发展,浙江省富阳市地方经济发展出现较好的增长势头,乡镇财政收入每年以15%的速度递增。但是由于种种原因,地处偏辟山区乡镇和沿江平原乡镇之间经济发展差距越来越大,个别乡镇财政预算内可用资金难保最低的支出基数,甚至连正常性的工资都难以按月发放,使这些乡镇成为财政特困乡镇。

出现财政特困乡镇,我们认为主要有以下几个原因:一是人的因素。一般来说,特困地区人的观念相对滞后,“等、要、靠”的依赖思想严重,缺乏自觉改变落后面貌、摆脱贫困的主动性;劳动者素质低下,能够参与市场经济的人力资源严重不足;特困地区人口自然增长率一般较高,既造成人均劳动成果占有量的递减,又使低素质劳动力的供给过剩。二是环境因素。特困乡镇一般地处山区、半山区,自然环境相对较差,基础设施建设落后,对发展经济、生产建设的承载能力非常差,特困乡镇所处地理位置又决定了它的相对封闭性,与外界联系不畅,严重影响其经济的发展速度。此外,在这些特困乡镇,资金积累的速度和规模都相当有限,即使积累了一些资金,也多半用于解决温饱问题,对公路、通讯等基础设施建设的投入相对滞后,这一现状的直接后果,就使特困乡镇的投资...

近几年来,随着国民经济持续稳定的发展,浙江省富阳市地方经济发展出现较好的增长势头,乡镇财政收入每年以15%的速度递增。但是由于种种原因,地处偏辟山区乡镇和沿江平原乡镇之间经济发展差距越来越大,个别乡镇财政预算内可用资金难保最低的支出基数,甚至连正常性的工资都难以按月发放,使这些乡镇成为财政特困乡镇。

出现财政特困乡镇,我们认为主要有以下几个原因:一是人的因素。一般来说,特困地区人的观念相对滞后,“等、要、靠”的依赖思想严重,缺乏自觉改变落后面貌、摆脱贫困的主动性;劳动者素质低下,能够参与市场经济的人力资源严重不足;特困地区人口自然增长率一般较高,既造成人均劳动成果占有量的递减,又使低素质劳动力的供给过剩。二是环境因素。特困乡镇一般地处山区、半山区,自然环境相对较差,基础设施建设落后,对发展经济、生产建设的承载能力非常差,特困乡镇所处地理位置又决定了它的相对封闭性,与外界联系不畅,严重影响其经济的发展速度。此外,在这些特困乡镇,资金积累的速度和规模都相当有限,即使积累了一些资金,也多半用于解决温饱问题,对公路、通讯等基础设施建设的投入相对滞后,这一现状的直接后果,就使特困乡镇的投资环境难以吸引外来资金的注入,而现有企业只能保持在一种维持的状态,难以有较大的发展,导致一些企业纷纷搬到其他“硬件”设施较好的乡镇(或地区)落户。三是管理因素。一些特困乡镇的财政支出管理缺乏力度,支出结构不合理,消费性支出过大。由于财政困难,不能顾及资金需求的方方面面,要加强支出管理有很大的局限性,支出安排的无序性和随意性势必造成支出结构的不合理。

特困乡镇问题不仅是一个财政、经济问题,长此以往还会成为一个严重的政治、社会问题。由于干部不能享受其应有的待遇,极大地影响了工作的积极性;由于没有足够的资金进行基础设施及农田水利基本建设,阻碍了农业生产,政府的威信也受到一定的影响。为尽快使特困乡镇摆脱困境,我们拟提出如下对策。

(一)从长远目光看,应注重开发人力资源,提高贫困地区人口的整体素质。各种扶贫资金要注重对教育项目的投入,普及义务教育,进行职业培训。在财政支出安排上,要加大对基础教育的投入。当然,在现有条件下,要充分利用农村剩余劳动力,鼓励创办一些诸如服装加工、玩具、电子产品等劳动密集型企业。如富阳市湖源乡新办的一家文体用品厂,由于产品质量过硬,销售渠道畅通,企业的经济效益相当不错,而且解决了上百名当地劳动力的就业问题,可谓社会、企业、个人三得利。另外,政府部门在制订扶贫政策时,对兴办劳动密集型企业应在政策上有所倾斜,注重产业引导。

(二)以经济建设为中心,以财源建设为重点,构筑地方经济发展新思路。具体地讲:首先是要因地制宜,搞特色农业开发,切实壮大基础财源。各乡镇可根据自身的实际情况,宜林则林、宜种则种、宜渔则渔、宜果则果。利用丰富的山林资源,大力开发用材林基地并利用竹木资源造纸、编制竹木工艺品等。近年来,富阳市的许多地方在这一方面作了很好的尝试,目前板栗、雷笋、芦笋、枇杷等经济作物的种植面积在不断扩大,逐渐成为农业经济开发的支柱产业。至于搞特色农业开发的资金问题,可搞“三三制”。即农户自筹一点,乡镇支持一点,上级职能部门补助一点。

其次,是稳步发展工业,优化主体财源。要按市场经济的发展规律,以市场为导向优化企业产业、产品的结构,提高产品档次,并十分注重企业效益,提高企业运行质量。特困乡镇要发展工业,我们认为首先必须做好三方面的文章。

1.投资环境。投资环境分“硬环境”和“软环境”两方面。从“硬环境”方面看,特困乡镇的地理位置决定了它的相对封闭性,交通、通讯不便。政府部门要从实际出发,着眼于未来,在可能的条件下,加大对财政特困地区基础设施建设方面的资金投入。投资环境另一个重要方面是“软环境”的建设。当地政府部门特别是政府领导要关心、支持企业,急企业所急,想企业所想。在政策允许的范围内,在力所能及的条件下,尽可能地帮助企业解决一些实际困难,做好服务和引导工作。政府工作人员以及各职能部门派出机构的工作人员要改进办事作风,杜绝“脸难看、门难进、事难办”的现象,尽可能营造一个宽松和谐的投资环境。

2.资金投向。要发展工业,资金投向要合理,其中很重要的一条就是要搞好项目可行性论证工作。这是关系到资金能否多出效益、资金能否及时回收和提高贫困地区造血功能的关键。

3.“引进”和“稳定”。要发展工业,还要走好“引进”和“稳定”两步棋。“引进”,亦即从经济发达地区引进资金、引进技术、引进人才,结合乡镇自身的土地优势、资源优势、劳动力优势,合资或合作办厂。“引进”的另一条途径是搞劳动力输出,通过劳动力输出,一方面取得一定的打工收入,另一方面也可学习借鉴外地先进的生产技术和管理方法。“稳定”亦即要留住现有企业。特困乡镇由于客观条件的限制,有些方面确实影响着企业的发展,造成企业外流或搬迁到其他硬件环境较好的地区。对待这个问题,最重要的一点是企业所在地领导平时要多关心企业,了解企业的要求,帮助企业解决一些困难。

4.积极发展第三产业。有条件的乡镇要把发展第三产业作为优化财源结构、培植后续财源的战略重点来抓。大力发展潜力大、带动力强的行业,积极扶持各类专业市场,力争三产发展达到一定的规模。使地方固定收入在财政收入中的比重有较大的提高。

(三)强化预算约束,加强支出管理。目前个别特困乡镇中存在着一个“怪”现象:一方面正常工资都难以发放,另一方面却用公款大吃大喝、购置高档通讯工具、租用小车等,出手大方。某些乡镇预算约束观念淡薄,有令不行,有禁不止,人为造成乡镇财政资金紧张、管理混乱。根据这种情况,有必要强化预决算管理,严肃财政纪律,规范收支行为。

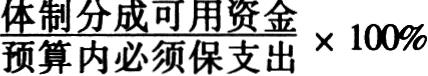

(四)完善现行乡镇财政体制。在制定乡镇财政体制时,应该把特困乡镇和其他乡镇区别开来,既要考虑到特困乡镇的“吃饭”问题,又要充分调动创收的积极性。我们可用下列公式来衡量乡镇财政的困难程度:

假设该比例在80%以下的定为特困乡镇,80—100%之间的为困难乡镇,100—150%之间的为一般乡镇,150%以上为富裕乡镇。有了这个衡量标准,我们在制定财政体制时就有了侧重。特别是对于特困乡镇就要考虑体制补助和其他政策性增资补助,使财政体制趋于公平、合理。

另一方面,可制订一些激励机制,例如“二税”增收奖励,地方收入超收奖励等,充分调动乡镇财政创收的积极性,特别是在完成全年征收任务的基础上将农业特产税和其他零星税收给予100%的返还。这不仅能调动创收积极性,而且能堵塞税收的“跑、冒、滴、漏”,严肃税收法规,做到应收尽收,最大程度地缓解直至解决乡镇财政的困难状况。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号