当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1995年第01期 > 中国财政1995年第01期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》1995年第01期 > 中国财政1995年第01期文章 > 正文中国通货膨胀形成的实证分析(上)

时间:2020-05-03 作者:张利群 李木祥

[大]

[中]

[小]

摘要:

1986年到1993年中国经济运行表现出两个明显的周期,也伴生了两个物价运动周期,形成了两次严重的通货膨胀。第一个经济周期的波峰期在1987-1988年,(GNP增长率分别为10.9%和11.3%),而第一个物价周期的波峰期在1988-1989年(零售物价指数分别为18.5%和17.8%);第一个经济周期的波谷期在1989-1990年(GNP增长率分别为4.4%和4.1%),第一个物价周期的波谷期在1990-1991年(零售物价指数分别为2.1%和2.9%)。第二个经济周期的波峰期在1992-1993年(GNP增长率分别为13%和13.4%),第二个物价的波峰期在1993-1994年。可见,无论我国的经济增长率是高是低,通货膨胀率总是紧随其后,与经济增长作同向波动,二者之间存在某种内在联系。

一、经济循环过程对通货膨胀的影响

从总体上讲,通货膨胀的形成是有效需求大于有效供给的结果。有效需求和有效供给是在社会经济循环过程中形成的。投资、生产、分配、流通和消费等环节,对通货膨胀的形成都有直接影响。下面我们就对各经济运行环节对通货膨胀的影响进行详细的实证分析,揭示经济循环过程中各宏观经济变量与通货膨胀的参数机制。

1、过度需求对通货膨胀的影响。(见表1)自1986年以来,我国总需求一直大于总...

1986年到1993年中国经济运行表现出两个明显的周期,也伴生了两个物价运动周期,形成了两次严重的通货膨胀。第一个经济周期的波峰期在1987-1988年,(GNP增长率分别为10.9%和11.3%),而第一个物价周期的波峰期在1988-1989年(零售物价指数分别为18.5%和17.8%);第一个经济周期的波谷期在1989-1990年(GNP增长率分别为4.4%和4.1%),第一个物价周期的波谷期在1990-1991年(零售物价指数分别为2.1%和2.9%)。第二个经济周期的波峰期在1992-1993年(GNP增长率分别为13%和13.4%),第二个物价的波峰期在1993-1994年。可见,无论我国的经济增长率是高是低,通货膨胀率总是紧随其后,与经济增长作同向波动,二者之间存在某种内在联系。

一、经济循环过程对通货膨胀的影响

从总体上讲,通货膨胀的形成是有效需求大于有效供给的结果。有效需求和有效供给是在社会经济循环过程中形成的。投资、生产、分配、流通和消费等环节,对通货膨胀的形成都有直接影响。下面我们就对各经济运行环节对通货膨胀的影响进行详细的实证分析,揭示经济循环过程中各宏观经济变量与通货膨胀的参数机制。

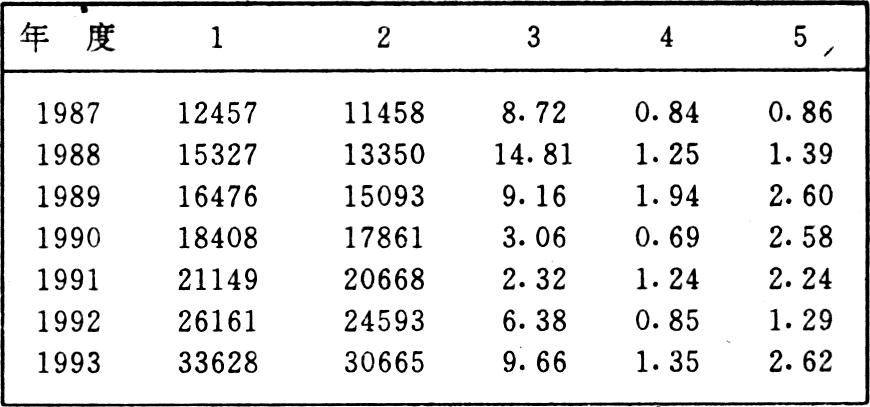

1、过度需求对通货膨胀的影响。(见表1)自1986年以来,我国总需求一直大于总供给,并且物价上涨越快,总需求与总供给的比值就越大。再从过度需求对零售物价、生产资料价格的弹性看,过度需求越大弹性系数也就越大,表明过度需求对物价上涨的推动作用越大。最典型的是1988年,过度需求率高达14.81%,其对零售物价和生产资料价格的弹性系数分别为1.25和1.39,即过度需求每增加一个百分点,就推动零售物价上涨1.25个百分点,推动生产资料价格上长1.39个百分点。利用过度需求率与零售物价指数和生产资料价格指数分别进行回归分析:过度需求与零售物价的相关系数为0.85,与生产资料价格的相关系数为0.60,说明过度需求对零售物价的影响相对较大。

2、投资扩张对通货膨胀的影响。在经济循环过程中,投资是生产能力形成的起点,也是影响我国通货膨胀的主要因素。投资膨胀直接形成过度需求,首先推动生产资料价格的上涨,然后进一步推动工业品出厂价格和零售物价指数的上升。利用1987年以来的月度数据,分析投资与物价的关系。从投资增长率曲线与生产资料价格上涨率曲线的关系看,从1987年1月到1990年6月,投资增长率和生产资料价格上涨率的步调基本上是一致的;从1990年7月到1993年3月,生产资料价格指数与投资增长率之间的规律就明显反映出来,即生产资料价格的上涨比投资增长率滞后一段时间,二者的回归结果是:生产资料价格指数与滞后3个月的投资增长率的相关系数高达0.81,说明投资对滞后3个月以后的生产资料价格的推动系数是0.36。再利用零售物价指数与投资增长率进行逐步因归分析得:零售物价指数与滞后一年的投资增长率的相关系数最高(达0.50),投资对次年零售物价的推动系数是0.25。零售物价的波动比投资增长率的波动滞后一年。

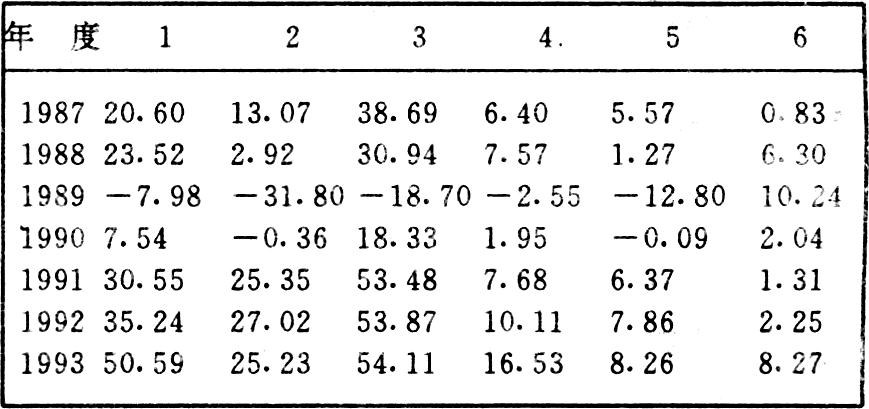

其次,分析投资增长对物价的推动作用。客观地看,投资一方面推动物价上涨,另一方面推动经济增长。利用1987年以来的数据,计算投资对经济增长的贡献及对物价的推动作用。从表2上看,在1988-1989年、1993-1994年的物价上涨高峰期,投资对物价的拉动力最大,1988年拉动物价上涨6.3个百分点,1989年拉动10个百分点,1993年拉动8.27个百分点。再从投资增长率与投资所需物品增长率之间的关系看,自1987年以来,我国投资增长率长期超过投资所需物品增长率,必然导致投资所需物品价格的上涨。从1987到1993年,我国投资的平均增长率为22.86%,而投资所需物品的平均增长率仅为10.74%,二者之差为12.12个百分点,拉动投资品价格的平均上涨率为15.53%。

3、收入分配和消费膨胀对通货膨胀的影响

(1)收入分配对通货膨胀的影响。自1986年以来,我国工业企业的工资增长率长期超过工业实际劳动生产率增长率,居民收入增长率长期超过经济实际增长率,这样必然导致通货膨胀。从1987年到1993年,我国工业企业工资增长率(均值为16.4%)均高于实际劳动生产率提高率(年均提高9.6%),二者之差与零售物价的相关系数高达0.89。居民收入增长率(均值为18.72%)也高于实际经济增长率(均值为9.33%),两者之差与零售物价指数的相关系数为0.79%。从零售物价指数与银行对个人现金支出增长率、工资增长率的相关方程计算结果看,银行对个人现金支出和工资每增长一个百分点,分别推动零售物价上升0.67和0.53个百分点。

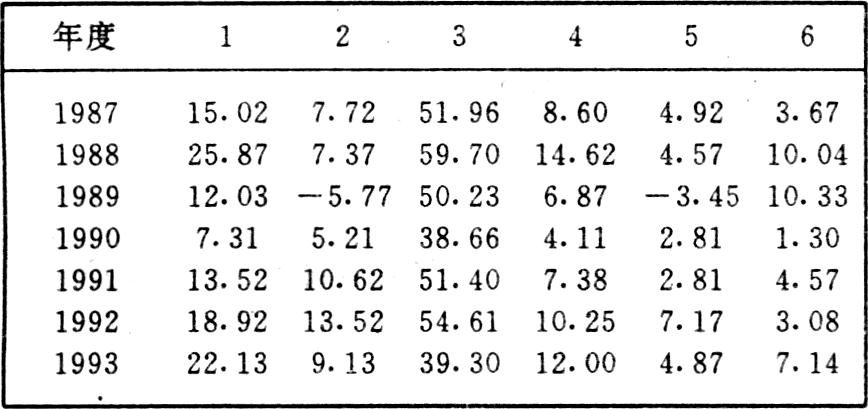

(2)消费膨胀对物价的推动。收入膨胀到通货膨胀必须通过消费膨胀这一过程才能实现。表3的计算数据详细反映了消费膨胀对经济增长和物价上涨的推动作用。从表上看,消费对实际GNP增长率的拉动小于(个别年度除外)它对物价的拉动。1987-1993年,消费膨胀拉动实际GNP的平均增长率是3.38%,而拉动物价水平平均上涨幅度是5.72%。过度消费虽然可以拉动实际GNP的增长,但其作用是十分有限的。消费膨胀速度与其拉动的物价上涨率成正比,但与拉动的实际GNP增长率不成正比。

4、生产和流通对通货膨胀的推动。

(1)工业生产成本上升推进通货膨胀。近年来由于国民收入分配严重向个人倾斜,导致的直接结果是:其一,企业的工资成本大幅度增加。其二,企业的积累能力及自我发展能力大大削弱,企业的再生产只能向银行大规模举债才能维持,扩大了企业的资金运作成本。在此情况下,为了保证国家财政收入的稳定增长和职工收入的稳步提高,政府、企业和个人都迫切希望企业扩大生产规模,以增加利润总额。生产规模的扩大必然扩大对生产资料的需求,从而拉动生产资料价格的上涨,进而推进企业成本的上升和成本推进的通货膨胀。近年来我国形成的数量扩张型和速度效益型经济增长模式,是导致我国工业经济效益逐年下降、成本推动的通货膨胀和通货膨胀率紧跟经济增长率的一个重要原因。

(2)流通环节获利过多,助长了通货膨胀。在我国,工业品从出厂到生产消费或生活消费要经过较多的流通环节,流通部门的获利较多,从而助长了通货膨胀。特别是在经济高速增长、物价节节攀升时期,流通领域加价转手倒卖的次数更多,对生产资料价格的推进更大。据有关资料分析,在经济增长和物价上涨的高峰年度,生产资料的零售价格指数比其出厂价格指数高得多,1988-1993年,生产资料出厂价格累计上涨122.7%,而其零售价格却累计上涨了129.9%,二者差7.2个百分点;零售物价累计上涨74.2%,生活资料出厂价格指数累计上涨67.5%,二者差6.7个百分点。

(未完待续 □责任编辑 □吴春龙)

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号