目前我国主要资源产品实行政府定价制度。政府定价在特殊时期、特殊领域有其必要性和合理性,但价格是市场机制的核心,市场配置资源的基础性作用主要是通过价格信号的引导来实现的。作为市场最重要的调节工具,商品和服务的价格均应通过市场供求来确定,只有当市场不能产生竞争价格时才需要政府对商品和服务实行价格管制。价格管制的负面影响巨大,若不允许价格上涨,涨价成本就会通过其他途径寻找出口,社会将为此付出更为高昂的成本。因此,从长远看,应逐步推进资源价格形成机制改革,通过价格变化来引导供求,以有效缓解我国目前面临的资源供给瓶颈“硬约束”,同时推进节能减排目标的实现。

一、资源价格偏低加剧了国内市场的供求紧张

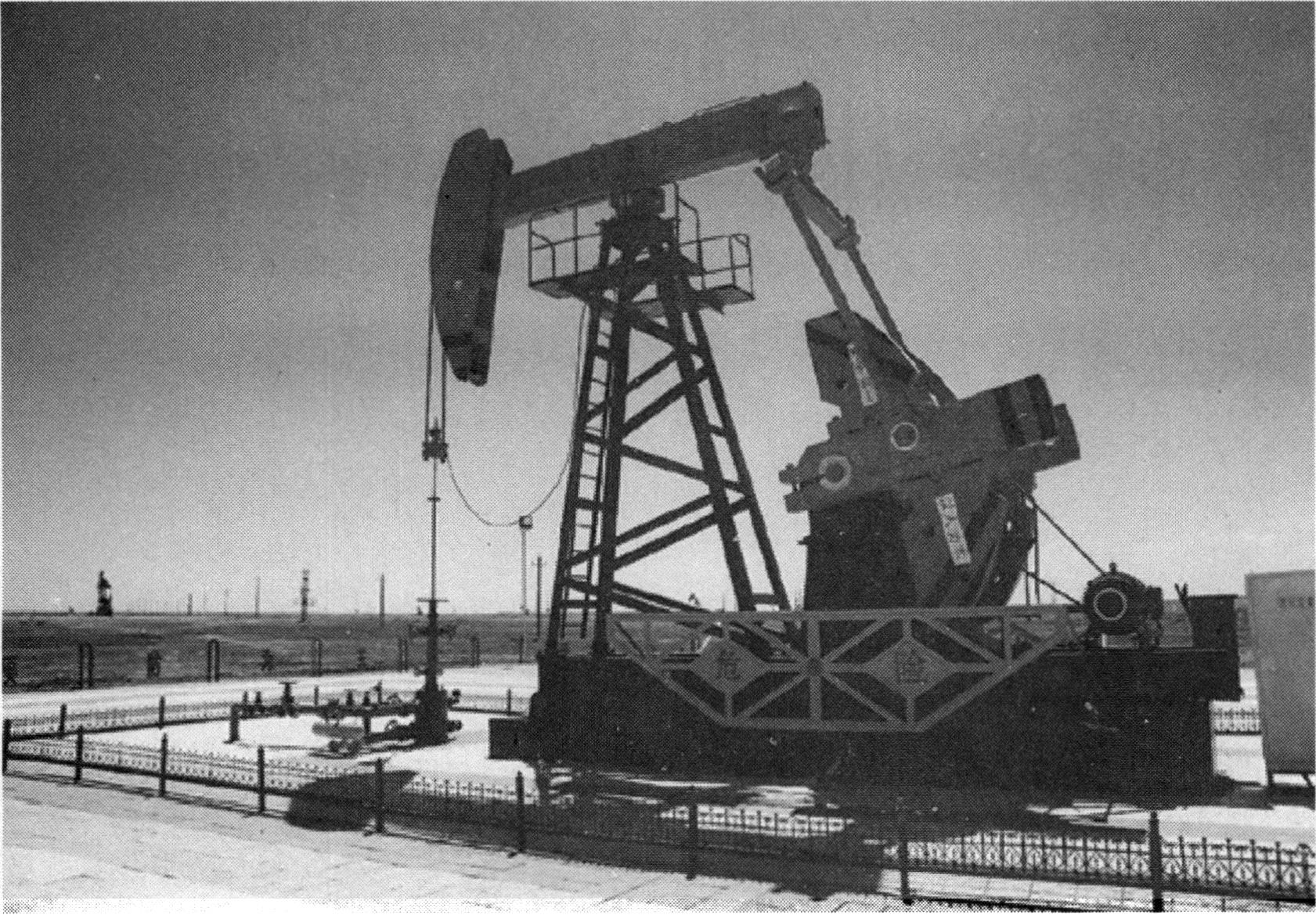

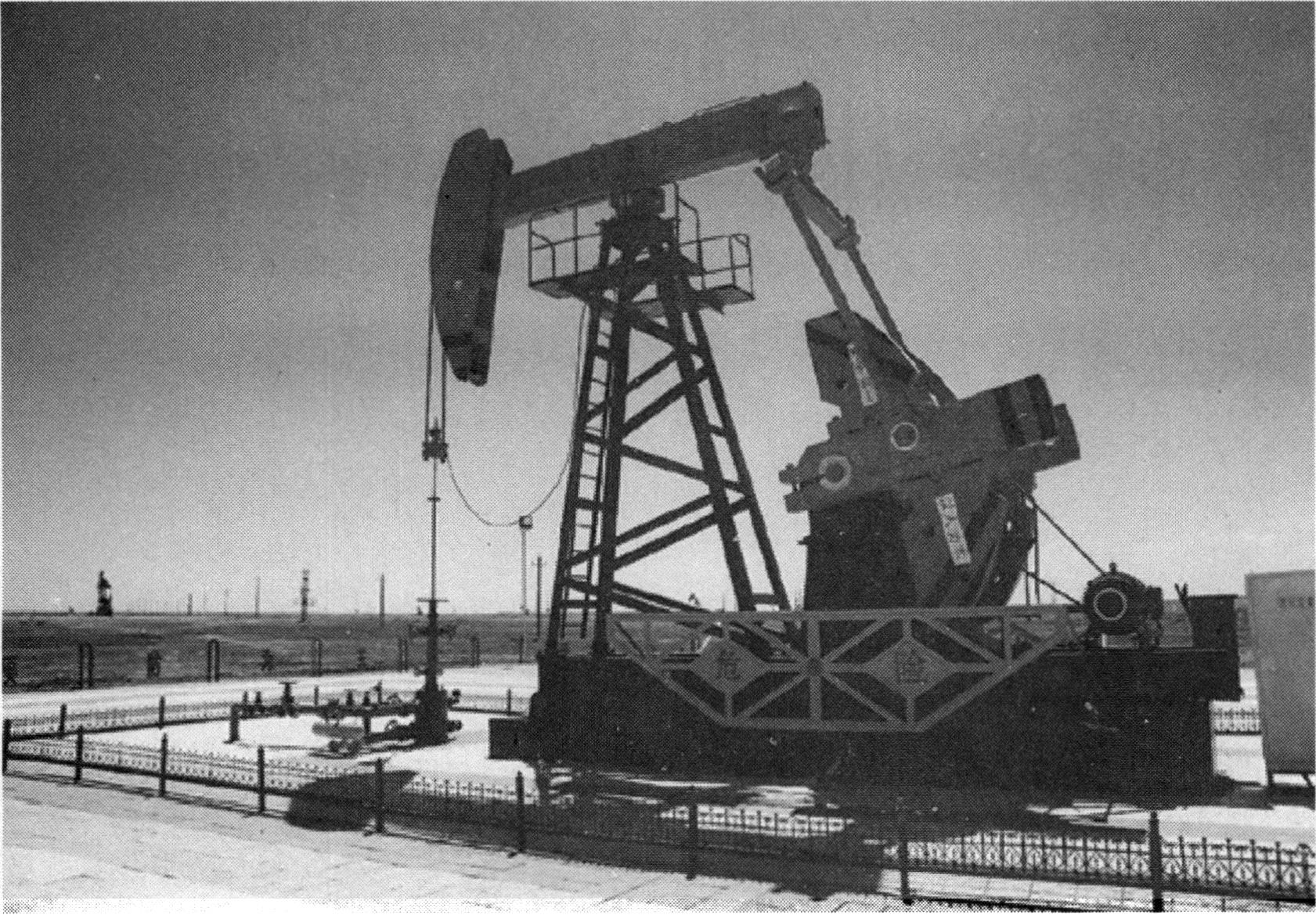

“中国制造”产品畅销世界,除劳动力廉价外,所使用的资源价格普遍低于国际市场也是一个重要因素。偏低的资源价格提高了“二高一资”产品的国际竞争力,使这些产品被大量廉价出口,相当于在间接补贴世界。目前,境外资金正在进驻到国内各种能源消耗领域,例如石油石化下游领域、依靠油运转的工业加工领域,最终以铝、钢等工业制品的形式走出国门,这无异于变相对我国能源、资源的掠夺。

目前国内成品油零售价格与国际市场价格相差40%-50%,成品油价差接近3000元/吨,而柴油价差高达6000元/吨。此外还存在批零倒挂现象,如柴油批发价大大高于约为6000元/吨的零售价,使得加油站每卖1吨柴油要亏损将近2000元。持续加剧的成品油价格倒挂,使得国内加油站陷入油源紧张的困境。油价管制也造成进口成品油以保证国内供应的中石油、中石化更多的政策性亏损,进口积极性大大下降。相反,由于国际市场高油价的刺激,部分企业不顾国内资源紧缺的现状,为追逐利润开始加大出口步伐,今年前7个月,深圳口岸出口成品油101.3万吨,出口金额5.2亿美元,分别比去年同期增长35倍和16.3倍。由于我国成品油零售价格只有国际基准价格水平的一半,许多从事国际运输的企业为降低成本,采取让船舶、飞机停靠我国时加满油再走,使我国成品油大量输出。电力市场也存在类似情况,目前发电用煤的价格已经放开,但电价还由政府管制,2007年以来发电用煤价格大幅上升,造成发电企业亏损加剧,如果这种状况不能得到有效改善,企业就会减少发电以减少亏损,使我国电力供不应求的状况更加严重。

二、价格管制会导致社会交易成本上升

价格管制虽然能够通过行政手段稳住名义价格,但是如果考虑到潜在交易成本的上升,如产品质量降低、以次充好、数量减少、缺斤短两、变相涨价等等,那么价格管制最终对整个社会的效用很可能是负面的,消费者将为此付出额外的不以货币计量的机会成本。价格是一种信息,它告诉生产者、消费者供求关系的变化,管制价格就是管制信息,让市场对供求关系产生误判,但真实信息并没有就此湮灭,管制不过是延长了真实信息传递的时间,增加了市场获得真实信息的成本。如油品短缺使得一些加油站以次充好,变相提高油品价格,而运输车辆增加的成本也必然会转嫁到下游的消费价格上去。由此可见,政府对价格的管制,不仅会扭曲整个市场的价格机制,增加企业的运行成本,降低企业的经营效率,而且它也成了推高物价水平的重要因素。

三、价格管制会加大中长期的通胀压力

虽然目前成品油、电力、粮食等一些重要资源的价格被管制,但是其他未被管制的物品如煤炭、铁矿石等价格上涨带来了原材料成本的上升,很多石油石化产业链下游的化工产品也都出现了价格上涨现象。由于部分资源品价格被管制,导致中下游行业承受成本的能力有所增强,但这种承受成本的空间往往被不受管制的资源品所占用,导致其出现更大涨幅。因此,在价格管制实施一段时间后,中下游成本依然保持较快上升,同时通过传导效应对CPI形成压力,从而使价格管制的效果大打折扣。

价格管制等于发出了通胀加剧的信号,因此更可能强化人们的通胀预期,从而导致更猛烈的抢购风,加剧通胀率的上升。价格管制把当期的通胀压力向后推迟,拉长了整个通胀周期,而且延缓当期通胀压力的后果是经济的失衡无法通过价格机制来进行即时的调整。经济学的理论和实证研究表明,价格管制在实施的短期内行之有效,一旦放开就会发生报复性反弹,管制的时间越长,反弹的幅度就越大。如美国在尼克松时代曾实行过严格的价格管制,最后不得不以失败告终。尼克松在1973年实施价格管制的两三个月内,价格水平控制在5%的区间,但是价格放开之后在几个月内就飙升到12%以上。格林斯潘后来谈到这段历史的时候曾经说过,美国实行价格管制的经验就是再也不能实施价格管制了。

四、资源价格市场化有利于改善供需、推进节能减排

一般而言,政府管制的价格水平如果高于市场价,那么这种商品的需求量会减少,供给量会增加,于是出现供过于求的“缺口”;反过来,管制价格低于市价,就会出现供不应求。但如果实行资源价格市场化改革,则会使得供应增加、需求下降,从而有效改善资源供应紧张局面。

我国主要资源人均占有量大大低于世界平均水平,煤炭和水力资源人均拥有量相当于世界平均水平的50%,石油、天然气人均资源量仅为世界平均水平的1/15左右。同时,我国的能源利用效率比发达国家低约10个百分点,电力、钢铁、有色、石化、建材、化工、轻工、纺织等8个行业主要产品的单位能耗平均比国际先进水平高40%;钢、水泥、纸板的单位产品综合能耗比国际先进水平分别高21%、45%和12%,经济增长在相当大程度上是依赖资源的高投入来实现的。我国能源消费以煤为主,相对落后的煤炭生产方式和消费方式,加大了环境保护的压力,随着机动车保有量的迅速增加,部分城市大气污染已经变成煤烟与机动车尾气混合型,这种状况将给生态环境带来更大的压力。因此,节能减排在我国更显其紧迫性。

在一个物价整体上涨的环境里,能源价格管制造成能源相对便宜,必然促使消费者增加能源消费,甚至可能用能源去替代其他价格已经上涨的商品,放大能源需求增长。低价能源为高耗能企业创造了更大利润空间,造成低效和不合理的能源消费。在强劲的能源需求面前,行政手段对控制高耗能行为无能为力,只要能源价格不涨,企业提高能源使用效率的兴趣就不大,节能减排就没有动力。国民经济发展战略从高耗能向低耗能转变,必须改革资源价格形成机制,使资源价格充分反映资源的稀缺性和环境成本,节能减排、环境保护才能成为现实。

责任编辑 常嘉

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号