当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第21期 > 中国财政2008年第21期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第21期 > 中国财政2008年第21期文章 > 正文农牧区基本公共服务均等化的财政政策研究

时间:2020-04-14 作者:王德娟 (作者单位:内蒙古自治区财政厅)

[大]

[中]

[小]

摘要:

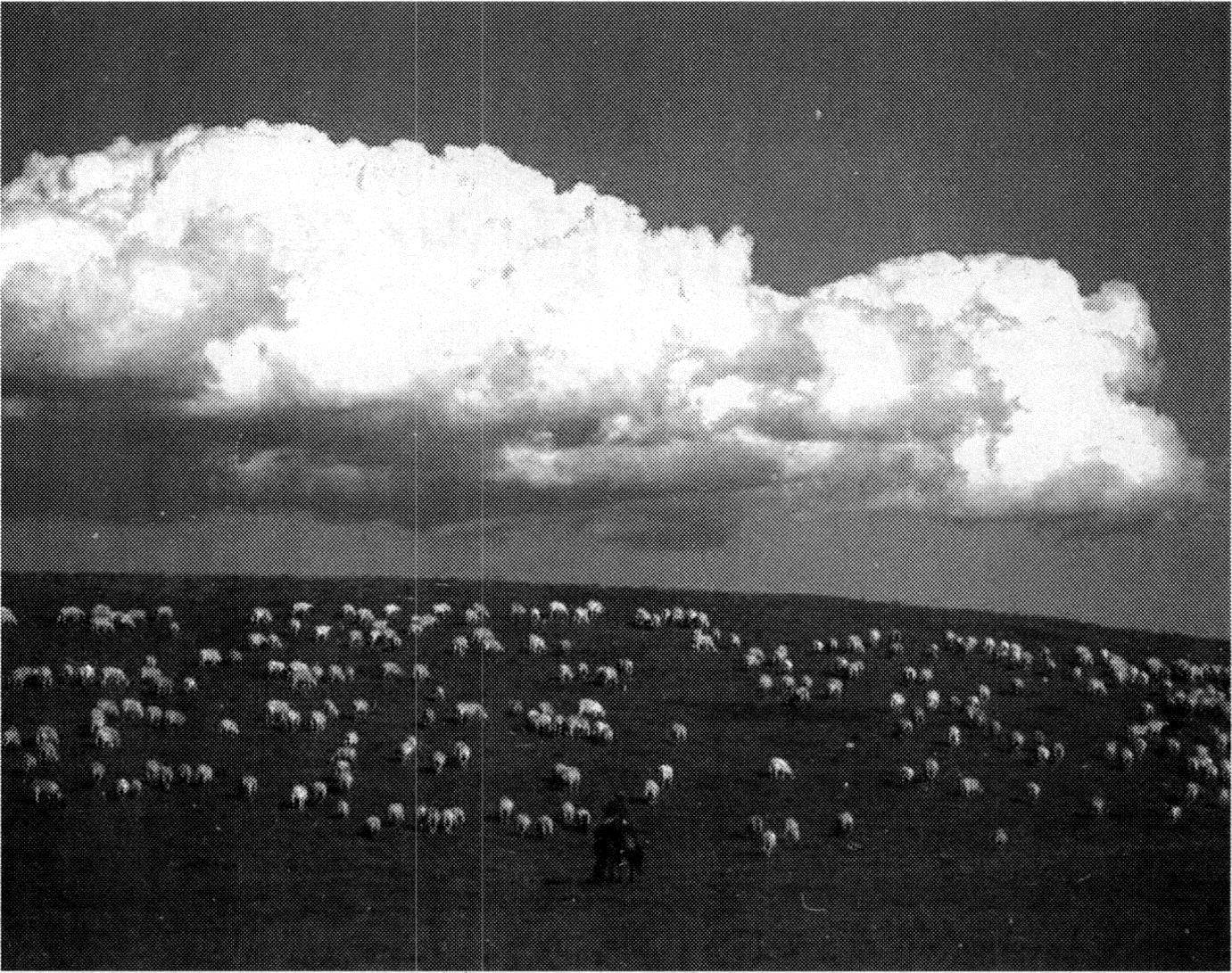

“十五”时期以来,内蒙古自治区不断加大对农村基础设施建设的投入,取得了不小的成就,但由于历史欠账太多,农村基础设施落后的状况仍然没有大的改观。特别是与城市基础设施日新月异的变化相比,差距越来越大。农牧民求医问药难、求学求知难、得到科技服务难、享受文化生活难等现象依然存在。如何在增加社会公共产品供给的同时,积极推进城乡基本公共服务均等化,是统筹城乡发展,扎实推进新牧区建设中必须高度关注的问题。

农村牧区基本公共服务供给不足的原因

(一)农村牧区公共服务供给决策机制难以有效表达农牧民的实际需求。农村税费改革后,按照规定村级公共品实行“一事一议”,但这只是对一些临时的或受益面较小的公共品适用,在大量的农村牧区公共品供给中,农牧民很难有机会直接表达自己的需求。这种“自上而下”的公共物品供给决策程序极易导致制度外公共服务供给脱离农牧民的实际需要,农牧民急需的生产性和涉及农村牧区可持续发展的公共服务供给不足。同时由于受经费限制,政府提供的公共服务数量有限,质量不高,供给渠道单一,无法满足农民对公共服务供给多样性的要求,影响了农村经济社会的发展。

(二)事权划分不清,部分供给主体...

“十五”时期以来,内蒙古自治区不断加大对农村基础设施建设的投入,取得了不小的成就,但由于历史欠账太多,农村基础设施落后的状况仍然没有大的改观。特别是与城市基础设施日新月异的变化相比,差距越来越大。农牧民求医问药难、求学求知难、得到科技服务难、享受文化生活难等现象依然存在。如何在增加社会公共产品供给的同时,积极推进城乡基本公共服务均等化,是统筹城乡发展,扎实推进新牧区建设中必须高度关注的问题。

农村牧区基本公共服务供给不足的原因

(一)农村牧区公共服务供给决策机制难以有效表达农牧民的实际需求。农村税费改革后,按照规定村级公共品实行“一事一议”,但这只是对一些临时的或受益面较小的公共品适用,在大量的农村牧区公共品供给中,农牧民很难有机会直接表达自己的需求。这种“自上而下”的公共物品供给决策程序极易导致制度外公共服务供给脱离农牧民的实际需要,农牧民急需的生产性和涉及农村牧区可持续发展的公共服务供给不足。同时由于受经费限制,政府提供的公共服务数量有限,质量不高,供给渠道单一,无法满足农民对公共服务供给多样性的要求,影响了农村经济社会的发展。

(二)事权划分不清,部分供给主体错位。中央政府与地方政府在农村公共服务供给责任上划分不尽合理,乡镇政府的事权大于财权,承担着许多应该由上级政府承担的支出。过去乡镇政府通过“乡统筹、村提留”的筹资方式提供农村公共服务,农村税费改革后,在没有足够的中央和省级财政转移支付的情况下,乡镇政府实际上处在进退两难的境地,由于受财力所限和规范化财政的刚性约束,不可能有效生产和供给乡村公共服务而满足日益增长的公共需求。

(三)农村牧区由于人口分散,公共服务的供给成本更高。如在中、东部牧区,地广人稀,导致单位网络服务人口少,使得道路、电力、通讯等网络型基础设施的人均供给成本要大大高于其他地区,医疗和教育等方面的设施也由于服务人口少而使平均成本提高。再如,在少数民族聚居地区,多民族、多语言的因素导致行文、出版、电视、广播、教育等相关费用额外增加。现行的公共服务供给方案中没有充分考虑这些因素,成本估计不足成为制约农牧区公共服务供给的制度性因素。

推进城乡基本公共服务均等化的对策建议

从内蒙的现实需求出发,改变城乡二元的公共服务体制,重要的是政府要从“以经济总量为导向”向“以基本公共服务均等化为重点”转变,按照基本公共服务均等化的要求,加快建立公共财政制度。在明确政府在农村基本公共服务分工和职责的前提下,按照事权与财力相匹配的原则,建立普惠农牧民的公共财政制度。

(一)建立以推进公共服务均等化为目标的财政转移支付制度。目前财政转移支付只是缩小了地区间的财力差距,缩小地区间公共服务水平的差距并不明显。因此,在转移支付的结构安排上,一是要根据地区间人口、经济、财力和支出标准等因素,设置一般均等化转移支付项目和指标;二是根据国家产业政策、经济目标和阶段性任务,设置专项转移支付项目和指标;三是根据区域间经济、财力的不平衡程度和省以下政府的公共服务水平,设置横向均等化转移支付项目和指标。当前,要在提高转移支付总量的基础上,加大中央财政对中西部地区转移支付的力度和自治区财政对旗县财政转移支付的力度。在因素选择和权重设定上,应充分考虑中西部地区及其县级财政的困难问题,对中西部地区和牧业地区给予体制性倾斜支持,逐步实现在同等努力程度下,不同地区间公共服务水平大体均等。在专项转移支付上,重点解决西部农村公共服务体系发展滞后问题。

(二)建立与公共服务优先序相适应的公共财政预算机制。自治区财力有限决定了农村牧区公共服务体系建设必须分阶段、分区域地排出优先序。排序的基本原则应该是先保障农村社会稳定和农民基本生活需要,后创造条件促进农村发展;先保证纯公共产品,后提供准公共产品和混合产品。这些公共服务优先领域实际上都是“十一五”期间相对最重要、财政资金投入产出比最高的公共服务。改善这些公共服务最有力的手段就是在预算机制中体现其优先性,以保障这些公共服务的供给数量和质量。在预算编制时,要做到早编、细编,做足预算资金安排,财政支出必须按照公共服务的优先顺序安排,细化到具体部门、具体单位、具体项目。此外,在制定各项公共服务支出标准时也要体现优先序,并能根据实际情况随时调整,以便提高预算执行的可行性。在预算执行时,要加强内部和外部的有效监控。如果预算编制准确地反映了公共服务的优先序,同时预算执行中实施了有效的外部与内部控制,公共财政的公共服务职能就会得到较有效的发挥。

(三)着力增强县乡基层政府基本公共服务供给的财力。为了有效调节和保障城乡之间基本公共服务均衡发展,就必须强化财政转移支付资金重点向县乡级倾斜,提高县乡基层政府财力,以增强基层政府提供基本公共服务的能力。同时积极引入社会资本,完善以政府供给为主、民间资本广泛参与的供给机制。由于农村牧区的公共产品供给水平很低,供给任务十分艰巨,再加上区财政实力有限,仅仅依靠财政力量难以保证农村牧区公共产品的有效供给。因此,自治区政府可以利用各种政策安排鼓励民间资本积极参与农村牧区公共品服务,补充政府供给的不足,实现公共产品供给主体的多元化。

(四)与促进农村居民的组织化相结合,改善农村公共服务的需求表达机制与监管维护机制。目前农牧区居民普遍缺乏组织、缺乏有效的利益诉求表达渠道,从而缺乏表达公共服务需求的渠道、缺乏维护和监管农村基础设施的主体。对此,需要与促进农村居民的组织化相结合,改善其对农村公共服务的需求表达机制,并建立必要的监管和维护机制,从而使农村公共服务的提供能够更加准确地反映农村居民最为迫切的需求,并使作为农村公共服务物质载体的基础设施能够得到有效地监管和维护,提高农村公共服务的提供效率。

(五)与易地扶贫搬迁相结合,降低公共服务的提供成本。一般而言,如果人口居住过于分散,以人均计算的公共服务提供成本就会大大提高,从而丧失经济上的可行性。因此,在人口居住过于分散的内蒙古自治区,很多地方自然环境较差,不宜居住,改善农村公共服务的工作应与易地扶贫搬迁紧密结合起来,这种策略的重要性和普适性很明显。一方面使易地搬迁成为移民人群改善公共服务享有水平的重要契机,另一方面有效降低公共服务的提供成本,提高公共服务的供给效率。2001年开始易地扶贫试点的内蒙古自治区,一方面在迁入地为移民建设各项必需的生产和生活基础设施,一方面通过合理的产业选择和培育为移民群众树立安身立命之基,使移民群众大大改善了现时的生活条件和公共服务水平。可见,“搬得出、稳得住、逐步能致富”的易地扶贫目标,与公共服务水平均等化的目标是可以实现高度一致的。

责任编辑 李艳芝

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号