当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第21期 > 中国财政2008年第21期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第21期 > 中国财政2008年第21期文章 > 正文宁夏:小省区办大文化

时间:2020-04-14 作者:宁夏回族自治区财政厅

[大]

[中]

[小]

摘要:

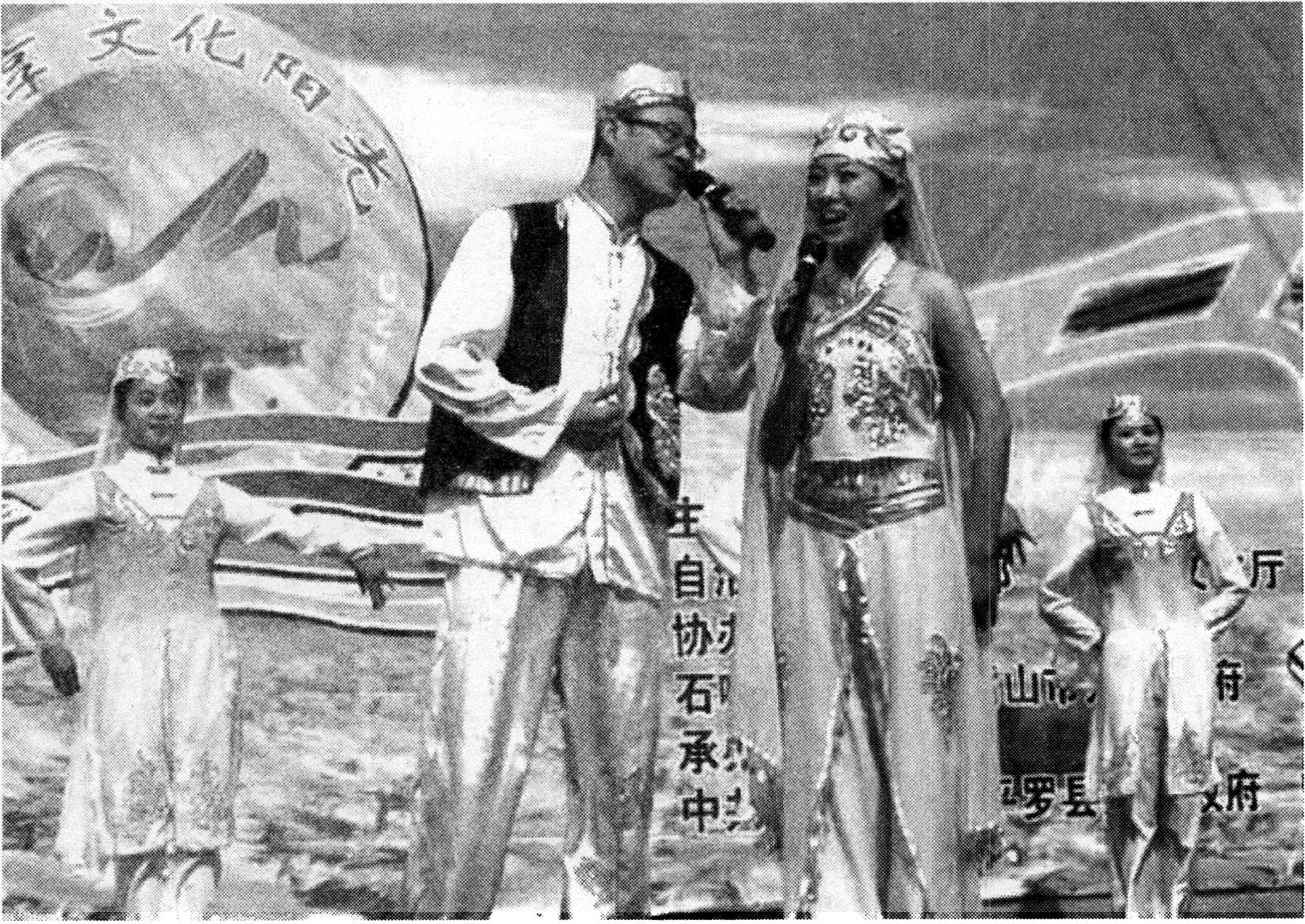

近年来,宁夏回族自治区财政厅以“小省区办大文化”为目标,以发展为主线,以群众需求为导向,加大文化事业投入,加强文化基础设施建设,全力打造“文化”品牌,全区文化事业快速发展,有力地促进了和谐宁夏的建设。

文化重点项目经费需求得到有力保障

一是支持文艺精品创作工程。2004-2005年自治区财政每年安排100万元专项资金,用于文艺精品创作工程;2006-2007年每年安排200万元,重点扶持了以新编话剧《村医》、《荣誉之后》以及大型民族舞剧《花儿》为代表的一批具有民族特色、地方特色、富有时代气息的文化精品。自治区财政还先后投入1000万元支持大型舞剧《月上贺兰》、话剧《农机站长》、《梅家小院》以及现代京剧《海上升明月》等的创作排演,极大地丰富和活跃了全区群众的文化生活。

二是支持开展非物质文化遗产保护工程。2004-2007年,自治区共安排300万元专项资金用于支持开展非物质文化遗产保护工程,鼓励开展有地域特色、适合当地风俗的农村文化活动,发掘、收集和整理民间文化。在泾源县民间舞蹈“脚踏舞”的保护等项目上给予了重点支持和资金倾斜。宁夏回族服饰、回族器乐和回族“山花儿”三个项目被列入全国首批国家级非物质文化遗产...

近年来,宁夏回族自治区财政厅以“小省区办大文化”为目标,以发展为主线,以群众需求为导向,加大文化事业投入,加强文化基础设施建设,全力打造“文化”品牌,全区文化事业快速发展,有力地促进了和谐宁夏的建设。

文化重点项目经费需求得到有力保障

一是支持文艺精品创作工程。2004-2005年自治区财政每年安排100万元专项资金,用于文艺精品创作工程;2006-2007年每年安排200万元,重点扶持了以新编话剧《村医》、《荣誉之后》以及大型民族舞剧《花儿》为代表的一批具有民族特色、地方特色、富有时代气息的文化精品。自治区财政还先后投入1000万元支持大型舞剧《月上贺兰》、话剧《农机站长》、《梅家小院》以及现代京剧《海上升明月》等的创作排演,极大地丰富和活跃了全区群众的文化生活。

二是支持开展非物质文化遗产保护工程。2004-2007年,自治区共安排300万元专项资金用于支持开展非物质文化遗产保护工程,鼓励开展有地域特色、适合当地风俗的农村文化活动,发掘、收集和整理民间文化。在泾源县民间舞蹈“脚踏舞”的保护等项目上给予了重点支持和资金倾斜。宁夏回族服饰、回族器乐和回族“山花儿”三个项目被列入全国首批国家级非物质文化遗产代表作名录。

三是文化信息资源共享工程全面启动。安排200万元用于自治区级文化信息资源共享工程中心建设,安排1500万元用于数字图书馆建设。2008年,中央投入1234万元、自治区财政投入500万元,实现了自治区、市、县、乡、村五级文化信息资源全覆盖,为农民群众提供各类文化娱乐和致富信息服务。

四是扶持艺术表演团体“送戏下乡”。为了方便走村入户为农民群众送戏,以宁夏话剧团为代表的专业团队精心设计制作了宁夏话剧团“大篷车”,以便捷的流动方式、灵活多样的服务形式最大限度地满足了基层特别是偏远山区群众的文化需求。为支持艺术表演团队送戏下乡,2004、2005年自治区财政安排了80万元用于艺术表演团队下乡演出补助,2006、2007年又将补助金提高到100万元,补助标准为自治区级院团每场补助1500元、市级团每场补助800元、县级团每场补助500元,保证了每年向每个乡镇送戏20-30场。2005、2006年,自治区财政先后安排130万元专项资金为15个县区配置了文化流动车。2007年全区专业艺术表演团体共下乡演出512场,极大地丰富了农民的业余活动,取得了巨大的社会效益,赢得了社会各界的好评。

五是支持公益性文化事业发展和文化产业发展。2003年以来,自治区图书馆购书经费由50万元增加到每年200万元,为了保证图书购置经费专款专用,从2005年开始对图书进行统一招标采购,既节约了经费,又增加了图书馆的存书量。自治区财政每年预算安排公益型文化设施向未成年人开放补贴10万元,补助水暖电费用100万元,保证其完成公益性开放任务。今年计划加大补贴额,逐步实现公益型文化设施全年免费开放。自治区财政每年支出150万元,用于支持宁夏参加西部文化产业博览会、中国深圳国际文化产业博览交易会和中国北京文化创意产业博览会等交流会议,以展示宁夏文化建设发展状况,吸引外资,并建立宁夏文化产业投融资项目库和文化资源数据库。2007年在第三届文化产业博览会上,宁夏团融资7.5亿元,项目的实施将极大地促进宁夏文化产业的发展。

六是支持行业专题博物馆建设。自治区财政每年安排行业专题博物馆建设经费90万元专项用于专题博物馆的运转和建设,全区规划建设40座行业专题博物馆,目前已建成10座,其余30座将在2010年前建成。自治区财政还积极创新资金投入和管理方式,采取行业、个人为主,政府补助相结合的办法,计划对自治区中部干旱地带和南部山区的10座博物馆予以补助。

基层文化阵地建设得到加强

一是实施“农村广播电视村村通工程”,促进农村文化事业繁荣发展。为落实自治区党委、政府要求提前两年完成20户以上自然村广播电视村村通工程建设任务,自治区财政共筹措安排资金2700万元,确保全区20户以上广播电视盲点自然村村民能够免费收看到40套电视节目。为提高农村广播电视村村通工作的入户率,在每年安排50万元贫困农户购置天线专项资金的基础上,2008年又追加50万元。

二是支持农村电影放映工作取得明显成效。“十五”期间,自治区实施了农村电影放映工程,区财政积极与相关部门沟通协调,深入调研,在全面了解和掌握农村电影放映的实际困难和需求的基础上,制定了财政支持办法,积极筹措资金,帮助市县购置电影放映设备和拷贝,加大场次补贴力度。2006年,宁夏被确定为农村电影改革发展暨数字化放映试点省区之一,自治区财政主动与自治区广电局等相关部门多次磋商,认真制定相关制度办法,建立数字化电影片接收平台等工作,积极支持开展数字电影放映员和卫星接收设备操作人员培训等工作。

三是建立农村电影公益放映补贴新机制。在已经实现“一个行政村一月放映一场电影”的基础上,自治区财政积极调研,认真总结试点市县的经验,提出在全区开展全面推广农村电影数字化放映工作。2007年自治区财政部门积极调整支出结构,投入近500万元,切实保障农村数字电影放映设备、场次补贴、数字平台建设等资金需求,着力建立公共财政对农村数字电影放映的保障机制。同时,积极创新补贴方式和管理方式,逐步建立起持续投入、持续增长、符合实际、操作性强的农村电影公益放映补贴新机制,每场放映最低补贴标准为100元,其中,中央和自治区财政每场补贴80元,各市、县(区)每场补贴不得少于20元。放映设备除国家给予试点县的部分资助外,自治区财政将按标准为每一个乡镇配套一套电影放映设备。在建立农村电影公益放映补贴新机制过程中,自治区财政注重建立“养事不养人”的财政投入机制。财政部门根据农村电影放映单位为社会提供的公益性农村电影放映服务的规模和质量确定财政拨款的数量。场次补贴的主体要面向群众、面向市场提供公益放映服务质量。积极推行事业性质的县级电影公司转制为企业,避免县乡国有或集体电影公司因公共财政加大投入而又重新走上“养人机制”的老路。在农村电影放映设备的购置、对放映单位公益放映场次补贴上,引入市场竞争机制,采取公开招标采购的方式进行。鼓励和支持各类社会资本参与农村电影工作,帮助建立健全保证民间放映队进入农村电影放映市场的机制和渠道,培育发展国有、集体、民营、个体等各类农村电影放映新主体,形成国有和民间竞争合作的良好环境,提高公共经费的使用效率。对公益放映补贴实行先放映后补贴,财政部门依据核定的实有放映数量向放映单位拨付补贴。推行区、县、乡镇三级公示制度,公开监督举报电话,接受群众监督;对中标的放映单位定期组织检查,奖优罚劣,对服务不好、放映质量不高、群众投诉多的放映单位取消资格,重新进行招标。

责任编辑 戴开成

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号