当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第12期 > 中国财政2008年第12期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第12期 > 中国财政2008年第12期文章 > 正文乡村嬗变——从教场下村的发展看农村改革

时间:2020-04-14 作者:邓淑芳 (作者单位:广东省始兴县农办)

[大]

[中]

[小]

摘要:

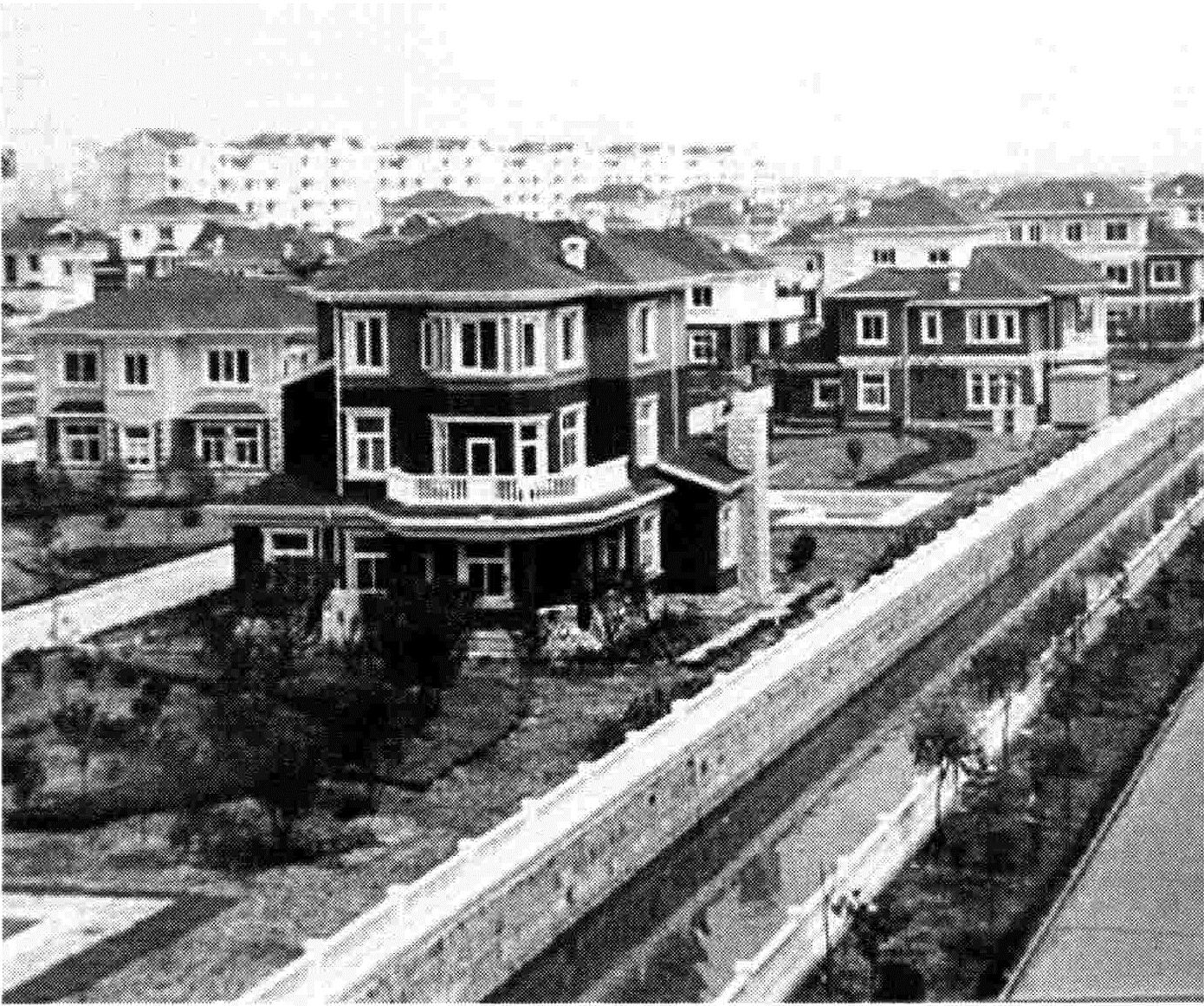

初夏时节,走进位于广东省始兴县太平镇低坝的教场下新村,只见新近铺设的几条井字型水泥街道宽阔笔直,纵横交错,街道两旁整齐排列着几十栋二三层高、新颖别致的楼房,整个新村规划整齐有序,环境清洁优雅,四旁空地和各户庭院里都种上了花草,不时有老人在村中悠闲漫步,展现出一派生机盎然、蓬勃发展的现代乡村景象。

教场下村地处粤北始兴县城东面,墨江河北岸,距离县城约1公里,地理位置优越,交通便利。全村有3个村民小组,辖区面积约2平方公里,耕地面积110亩,鱼塘70亩,总户数98户,人口338人。2005年3月,教场下村与石俚坝村合并,更名为东升居委会,完成了村级管理体制上的一次蜕变,但仍沿袭原有村的运作模式。与此同时,随着城市框架的拉大和县域经济的发展,教场下村部分耕地被征用,年轻人纷纷外出务工、经商,小范围的农业社会逐步向工业化转型,农村劳动力向非农产业转移。在改革开放以来的30年时间里,教场下村与广大乡村一样,先后经历了推行联产承包责任制,发展镇村企业,取消农业税,推广新型农村合作医疗和实施免费义务教育等多项改革,实现了经济社会快速发展、人民生活水平普遍提高的目标。可以说,教场下村的发展,是社会发展进步的一个...

初夏时节,走进位于广东省始兴县太平镇低坝的教场下新村,只见新近铺设的几条井字型水泥街道宽阔笔直,纵横交错,街道两旁整齐排列着几十栋二三层高、新颖别致的楼房,整个新村规划整齐有序,环境清洁优雅,四旁空地和各户庭院里都种上了花草,不时有老人在村中悠闲漫步,展现出一派生机盎然、蓬勃发展的现代乡村景象。

教场下村地处粤北始兴县城东面,墨江河北岸,距离县城约1公里,地理位置优越,交通便利。全村有3个村民小组,辖区面积约2平方公里,耕地面积110亩,鱼塘70亩,总户数98户,人口338人。2005年3月,教场下村与石俚坝村合并,更名为东升居委会,完成了村级管理体制上的一次蜕变,但仍沿袭原有村的运作模式。与此同时,随着城市框架的拉大和县域经济的发展,教场下村部分耕地被征用,年轻人纷纷外出务工、经商,小范围的农业社会逐步向工业化转型,农村劳动力向非农产业转移。在改革开放以来的30年时间里,教场下村与广大乡村一样,先后经历了推行联产承包责任制,发展镇村企业,取消农业税,推广新型农村合作医疗和实施免费义务教育等多项改革,实现了经济社会快速发展、人民生活水平普遍提高的目标。可以说,教场下村的发展,是社会发展进步的一个缩影,折射出的正是粤北乃至全国30年农村改革所取得的成就。

集体经济显著增强

教场下村耕地资源十分有限,受政策和观念的束缚,过去村民只能守着几分地,靠种植蔬菜勉强解决温饱,而村集体收入也仅仅依靠几亩鱼塘,年底按出勤折算下来,一个劳动工日仅值0.3元。改革开放使教场下村人打开了眼界,他们逐渐认识到,只有充分挖掘潜能,凭借县城近郊的优势地理位置发展第二、三产业,才能尽快走上致富之路。村里先后办起了钢筋厂、竹器厂等一批村集体企业。近年来,通过大力实施招商引资战略,又引进木料加工厂、废旧塑料加工厂、石灰油厂等一批私营企业落户该村。2007年,引进了洲水宝石厂,该厂占地面积600多平方米,总投资150多万元,首期投入资金100多万元,主要生产加工珠宝石,产品全部出口中东国家,每年销售利润十分可观。众多的企业落户到教场下村,不仅为村民提供了更多的就业岗位,解决了部分村民的就业问题,而且充分利用了村里闲置的房屋,增加了村集体收入。2007年,教场下村集体年收入达到40多万元,成为目前始兴县屈指可数的富裕村之一。

村里经济状况有了极大的飞跃,也为提高村委会服务水平,丰富村民文化生活提供了可能。为满足富裕起来的村民更高的精神追求,村里每年都拨出经费,在妇女节、重阳节和建军节等节日期间,组织村民开展登山、拔河、棋牌等形式多样的游戏比赛活动,陶冶村民团结互助、健康向上、积极乐观的情操,丰富其业余文化生活。为开拓视野,增长见识,村里还采取走出去的办法,每年组织全体党员外出考察学习,增强他们发展经济的信心和决心。

生活水平大幅提高

改革开放前,教场下村以农业经济为主导,许多村民辛辛苦苦忙碌一年,到头来还是入不敷出,过着“居住在城脚下,徘徊于温饱线”的日子。1980年,教场下村开展了以家庭承包经营为核心的农村经营体制改革,将人民公社时期生产队集体的耕地以家庭为单位进行承包。到上世纪90年代初,村里再根据分田到户暴露出来的一些问题和村民的要求,在土地承包期15年到期后,依照“大稳定、小调整”的原则,对部分村民的责任田进行了调整,并在原定15年承包期的基础上,继续延长30年不变,保证农村土地制度的基本稳定。稳定的土地政策,保障了村民生产经营的自主权,充分调动了农业生产的积极性,解放了生产力,使得农业生产的内在动力大大加强。与此同时,政府指导帮助村民根据市场需求进行农业生产结构调整,种植适销对路的蔬菜品种,发展城郊型农业,增加收入。上世纪90年代开始,随着第二、三产业的发展,教场下村年轻的村民不再满足于“一亩三分地”的土地收成,或进城经商,或到工厂做工,成为新型产业工人。同时,非农产业的发展壮大了村集体经济,也给村民们带来实惠。2003年起,村里决定还富于民,实施年底分红制度,每年发给每位村民200—300元不等的集体分红款,2007年,分红金额更提高为每人1000元。

收入渠道的拓展,村民们生活水平节节提高。2007年,村民年人均纯收入达到4006元,全村98%的家庭拥有一套以上的住房,普遍的家庭拥有一台以上电视机,有14户村民拥有小汽车,有的甚至是价值不菲的高档轿车,村民家庭全部使用燃气、电力、太阳能等清洁能源,普遍购置了空调、洗衣机、冰箱和电脑等高档电器,手机成为村民日常不可或缺的通讯工具,广泛普及。

基础设施日益完善

教场下村虽然紧邻县城,但在改革开放前与其他乡村一样,村中道路坎坷泥泞。“雨天一身泥,晴天满身土”是当年村民出行的真实写照。在改革开放后,特别是近几年,受惠于农村道路建设工程,教场下村累计修扩建村级公路1.6公里,硬化村级公路2公里,修建公路桥2座,彻底改变了乡村土路凹凸不平、狭窄泥泞的状况,交通条件有了根本的好转,方便了群众出行,改变了过去落后的村容村貌。农田水利设施建设是农业的命脉。为让村中数量不多的耕地产出更大的效益,教场下村大力开展农田和水利设施建设,将原来的40亩低产田改造开挖成为鱼塘,修建排洪排涝水圳,硬化水渠5公里。同时,加强了公共设施和娱乐场所建设。2003年,修建了高标准的村委会办公室、文化室、计生服务室,为给村民提供便捷周到的服务创造了条件。

保障机制逐步健全

在医疗保障方面,2003年,广东省全面推行新型合作医疗之初,教场下村村委会就自筹资金,统一为村民办理参加新型合作医疗,保证每年村民参合率达到100%,成为全县第一个由村集体代村民缴交合作医疗款的村。村民们不用掏一分钱,便可享受到门诊补助和大病医疗住院补偿。据统计,自参加合作医疗以来,教场下村已有9人次得到补偿,合计金额2万多元,减轻了病人的经济负担,有效防止了村民因病致贫,因病返贫。在农村义务教育方面,从2007年起,随着全省农村免费义务教育的推行,教场下村30多名义务教育阶段学生的学杂费也相应获得减免。此外,教场下村还落实帮扶救助措施,为老党员、革命前辈解决生活困难。2003年开始,村里按月发给老党员生活补贴,凡是本村男60岁以上,女55岁以上的老党员,每月发给20元。2008年起,这一标准提高到了每人每月30元。

教场下村的巨变,使我们切身体会到,中央的农村政策温暖了乡村干部和村民的心,受到了他们的衷心拥护。无论是上世纪80年代推行联产承包责任制、发展乡镇企业,还是近些年取消农业税、推广新型农村合作医疗、实施免费义务教育等一系列的惠农改革措施,都始终致力于减轻农民负担,增加农民收入和提高农业综合生产能力,其“少取、多予、放活”的政策宗旨深得民心。农村广大干部群众希望这样的好政策能够持续下去,覆盖领域更广,力度更大,让他们更多地分享到改革开放以来经济快速发展所取得的成果,致富的道路越走越宽,日子越过越好。

责任编辑 方震海

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号