当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第11期 > 中国财政2008年第11期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2008年第11期 > 中国财政2008年第11期文章 > 正文促进“三驾马车”协调拉动经济增长

时间:2020-04-14 作者:夏喜全 (作者单位:华中科技大学)

[大]

[中]

[小]

摘要:

2007年,中国经济继续平稳较快发展,结构调整出现积极变化,投资、出口、消费“三驾马车”共同发力,初步形成共同拉动经济增长的格局。但不容忽视的问题是,投资和贸易顺差增长偏快、内需相对不足的结构性矛盾依然突出,如果任其发展,投资膨胀、资源环境压力将进一步加大,流动性过剩、物价上涨以及贸易摩擦将会进一步加剧,尤其是在当前世界经济发展的不确定性较大的背景下,我国承担的风险必定要增加。因此,党的十七大明确提出,要“坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变”。

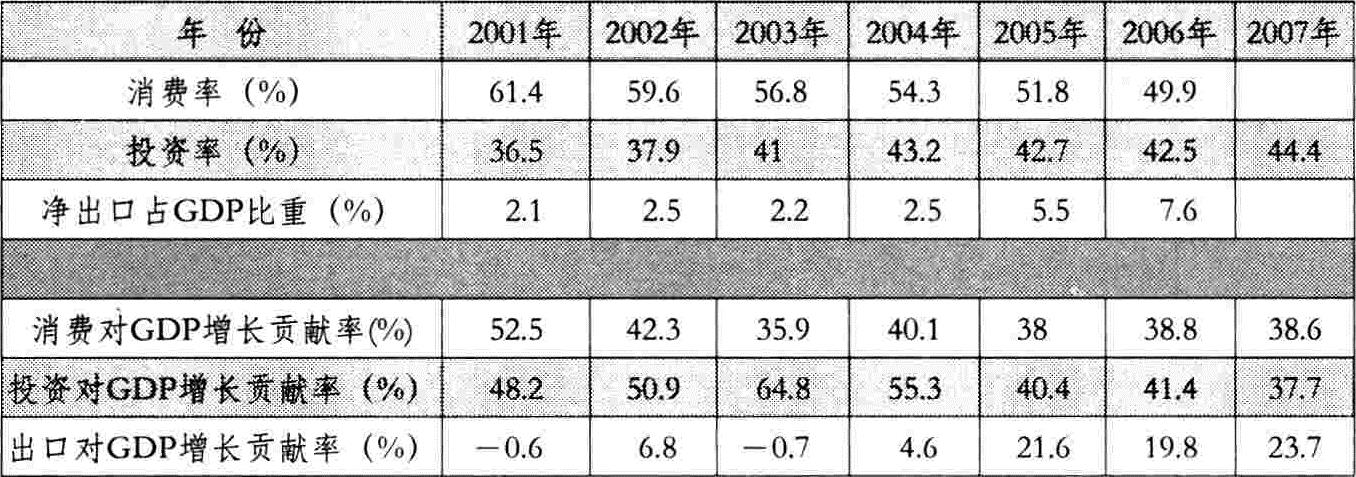

我国消费、投资和出口关系失衡的原因和症结

目前,对我国消费、投资和出口关系失衡的判断,主要是基于两方面的考虑:一是与世界水平比较,我国的投资率明显偏高,消费率明显偏低,且发展趋势明显偏离了世界经济发展的一般趋势和标准结构。世界各国一般的投资率为20%、消费率为78%,而我国的投资率为39%,消费率为58%。二是消费、投资和出口“三驾马车”拉动经济增长的作用,不断调整变化的趋势。近年来,随着我国投资率逐年升高,消费率逐年下降,出口保持快速增长,促使投资和出口对经济增长的拉动作...

2007年,中国经济继续平稳较快发展,结构调整出现积极变化,投资、出口、消费“三驾马车”共同发力,初步形成共同拉动经济增长的格局。但不容忽视的问题是,投资和贸易顺差增长偏快、内需相对不足的结构性矛盾依然突出,如果任其发展,投资膨胀、资源环境压力将进一步加大,流动性过剩、物价上涨以及贸易摩擦将会进一步加剧,尤其是在当前世界经济发展的不确定性较大的背景下,我国承担的风险必定要增加。因此,党的十七大明确提出,要“坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变”。

我国消费、投资和出口关系失衡的原因和症结

目前,对我国消费、投资和出口关系失衡的判断,主要是基于两方面的考虑:一是与世界水平比较,我国的投资率明显偏高,消费率明显偏低,且发展趋势明显偏离了世界经济发展的一般趋势和标准结构。世界各国一般的投资率为20%、消费率为78%,而我国的投资率为39%,消费率为58%。二是消费、投资和出口“三驾马车”拉动经济增长的作用,不断调整变化的趋势。近年来,随着我国投资率逐年升高,消费率逐年下降,出口保持快速增长,促使投资和出口对经济增长的拉动作用逐渐增强,消费的拉动作用减弱趋势明显。

分析起来,以下原因导致我国投资率长期偏高:

第一,产业结构不断调整升级,重化工业迅速发展,带动了部分制造行业(主要是黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及制品制造业、非金属矿物制品业、交通运输设备制造业、纺织业、医药制造业、有色金属冶炼及压延加工业)的快速扩张,从而导致我国第二产业投资率持续增长。另外,国际资本到中国的投资以及国际产业向中国的转移,也加剧了我国投资增长。

第二,第三产业投资呈加速上升趋势。上世纪90年代以来交通运输邮电通信业投资所占比重呈不断上升之势,1998—2001年保持在28%以上的增长,近年来虽稍有下降,但仍然比1990年上升了十多个百分点。同时,社会服务业(主要是城市公共基础设施建设)投资所占比重90年代后期一直攀升。

第三,粗放型经济增长方式没有根本改变。我国经济增长方式属于外延扩张为主的粗放型增长,发展经济主要依靠增加投入,追求数量扩张,造成投资规模不断膨胀。另外,我国对企业投资的有效监管体系不健全,一定程度上存在盲目投资、低水平重复建设的现象。

第四,住房消费成为新的投资增长点。随着居民消费结构升级和住房制度的改革,居民用于住房的支出明显增加,个人购买商品住房面积年均增长34%,商品房销售额年均增长29%。由此带来了房地产投资以及整个住房投资的快速增长。

而以下因素导致我国消费率偏低:

第一,收入水平不高。近年来,我国劳动者的收入增长偏缓,低于国民收入的增长速度,工资占GDP的比重不断下降。

第二,收入差距不断扩大。2005年我国基尼系数已达到0.45,超过国际警戒线,社会财富不断向消费倾向偏低的高收入阶层集中,消费率呈现下降趋势并保持较低水平。

第三,社会保障制度不健全,人们受心理预期的影响,不得不控制即期消费,增加储蓄,以应对未来随时可能出现的风险。

第四,油价、农资价居高不下。2006年以来,随着油价持续高涨和汽车消费税调整,部分消费者对汽车消费采取观望、延迟的消费态度。同时,农资价格的升幅远高于粮食价格增幅,农民生产成本较高,纯收入增长难度加大,其他消费支出也将随之受到影响。

而我国外贸出口长期保持快速增长的原因主要是在政治环境稳定、经济高速增长、市场潜力巨大、廉价的劳动力成本和优惠外资政策的吸引下,我国外资规模不断增大、出口增长过快。加入WT0后,发达国家对我国出口的限制明显减少,出口空间进一步增大。同时,政府也鼓励出口。近年来,我国不断调整和完善了出口退税政策、关税政策、汇率政策以及出台鼓励发展加工贸易政策和公平贸易措施,促进了出口的增长。此外,长期以来,我国高投资积累形成了巨大产能,由于在国内的消费增长较慢,因此,必然寻找国外市场,导致出口增长过快。

通过对我国消费、投资和出口关系失衡原因的分析发现:导致目前这种经济发展方式不协调的主要症结在于国内消费不足。由于内需不足,固定资产投资和出口就成为拉动经济增长的主要力量,反过来,这两股力量又会增加扩大内需的难度以及阻滞扩大内需的进度。因此解决目前我国经济增长主要依靠投资和出口的不协调问题,一定要坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针。

财政支出在刺激消费方面发挥着重要作用

财政支出与消费之间存在着密不可分的关系。首先,财政投资在公共基础设施提供方面发挥着重要作用,是生产性消费需求的重要方面,在通货紧缩时可能会成为生产性消费需求的主力。其次,政府部门为全社会提供公共服务的消费支出和免费或以较低价格向住户提供货物和服务而发生的财政消费性支出,在全社会消费总额中扮演着不容忽视的角色。最后,社会保障支出的比重呈现不断上升的趋势,逐渐成为影响消费支出的重要因素,更重要的是,如果社会保障工作做得好,能够使人们对未来形成良好的预期,进而更好地扩大消费需求。综上所述,财政支出是一种解决我国目前内需不足问题的有效手段,用好这一重要的宏观调控工具,不仅能够刺激国内消费增长,而且能够有利于解决好目前存在的消费、投资和出口关系失衡问题。

前一时期,我国在利用财政支出手段刺激国内消费的实践中取得了一定的成绩,特别是近两年国家财政支出更加注重发挥消费、投资和出口“三驾马车”协调拉动经济的作用,逐步加大了对新农村建设、社会保障、就业和再就业、收入分配调整的支持力度,成效显著。2007年消费对经济增长的贡献率超过了投资贡献率,在2007年GDP增长11.4个百分点中,投资贡献了4.3个百分点,而消费贡献了4.4个百分点,这一转变是自2002年以来的首次。

促进消费、投资、出口协调拉动经济增长任重道远

财政支出作为国家调控宏观经济的重要手段,在以往的经济建设和社会管理中发挥着十分重要的作用,在当前新的形势下,财政支出的目标和思路也应加以调整,以促进经济发展方式转变和促进经济协调发展作为首要目标,因此研究“如何通过调整和优化财政支出结构,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变”意义重大。

解决我国经济发展过程中消费、投资、出口失衡问题,非一日之功。首先,要大力调整财政支出结构,按照公共财政和公共服务均等化要求,财政支出要逐步退出竞争性领域,把更多财政资金投向公共服务领域,具体做到“五个倾斜”,即:向农村倾斜,向经济欠发达地区倾斜,向教育卫生等社会事业倾斜,向促进自主创新和节能环保倾斜,向社会保障等突出的民生领域倾斜。通过上述措施,影响和调整国民收入分配格局,力争做到居民收入提高和经济增长同步,逐步提高城乡居民,特别是农民和城镇低收入者的收入水平。

其次调整土地出让金、“车购税”等政府性基金支出结构调整。目前各类政府性基金规模很大,特别是土地出让金2007年预计达到7000亿元以上,对这部分资金,除要严格落实15%以上用于农业土地整理、10%以上用于廉租房建设外,要不断加大对农村公共基础设施建设支持力度。“车购税”等其他政府性基金也要逐步向支持新农村建设、支持节能减排等领域倾斜。

第三,大力支持现代流通体系建设,改善消费环境。为建立健全适应现代农业发展要求的大市场、大流通,财政要继续支持实施“万村千乡”、“双百市场”、“农产品批发市场升级改造”和“家电下乡”等工程,有效解决工业品下乡和农产品进城问题,实现农村放心消费、方便消费,促进农村消费潜能的释放。

最后,充分发挥财政政策手段,鼓励和引导居民扩大消费。研究制定有利于促进消费的财税政策,包括利用税收政策调节收入分配,鼓励信用、租赁、服务等方面的消费,停止执行限制或不利于鼓励消费的政策;完善医疗、住房、养老等方面的社会保障制度,提供较好的公共设施和公共服务,改善和稳定群众的心理预期,减少消费的后顾之忧。

责任编辑 戴开成

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号