摘要:

近几年来,天津市看长远,算大账,在发展循环经济、建设节约型社会中,充分发挥财政资金引导和财税政策导向“两个作用”,不断提升城市现代化管理水平。

在资金支持上,近三年累计安排近20亿元,通过支持调整产业结构,逐步淘汰和压缩高能耗、高污染企业,利用新技术改造提升传统工业,促进工业生产向低能耗、高附加值方向发展。在政策扶持上,制定了一系列降低城市消耗,鼓励再生资源利用的财税优惠政策,实现物尽其用,变废为宝,促进城市向宜居型、节约型方向发展。在办公经费支出上,压缩一般支出增长,行政经费多年保持零增长,促进行政事业机构向精干、高效、服务型方向发展。

目前,天津用电弹性系数不足全国平均水平的1/2,接近发达国家良性发展水平;万元产值耗标煤是全国平均水平的2/3;万元产值取新水是全国平均水平的1/3;水重复利用率比全国平均水平高34个百分点,新型工业化水平连续两年位居全国第一。

节约从节水开始

天津是一个水资源紧缺城市,年人均拥有水量在全国平均水平以下。1982年兴建的引滦入津工程,虽然缓...

近几年来,天津市看长远,算大账,在发展循环经济、建设节约型社会中,充分发挥财政资金引导和财税政策导向“两个作用”,不断提升城市现代化管理水平。

在资金支持上,近三年累计安排近20亿元,通过支持调整产业结构,逐步淘汰和压缩高能耗、高污染企业,利用新技术改造提升传统工业,促进工业生产向低能耗、高附加值方向发展。在政策扶持上,制定了一系列降低城市消耗,鼓励再生资源利用的财税优惠政策,实现物尽其用,变废为宝,促进城市向宜居型、节约型方向发展。在办公经费支出上,压缩一般支出增长,行政经费多年保持零增长,促进行政事业机构向精干、高效、服务型方向发展。

目前,天津用电弹性系数不足全国平均水平的1/2,接近发达国家良性发展水平;万元产值耗标煤是全国平均水平的2/3;万元产值取新水是全国平均水平的1/3;水重复利用率比全国平均水平高34个百分点,新型工业化水平连续两年位居全国第一。

节约从节水开始

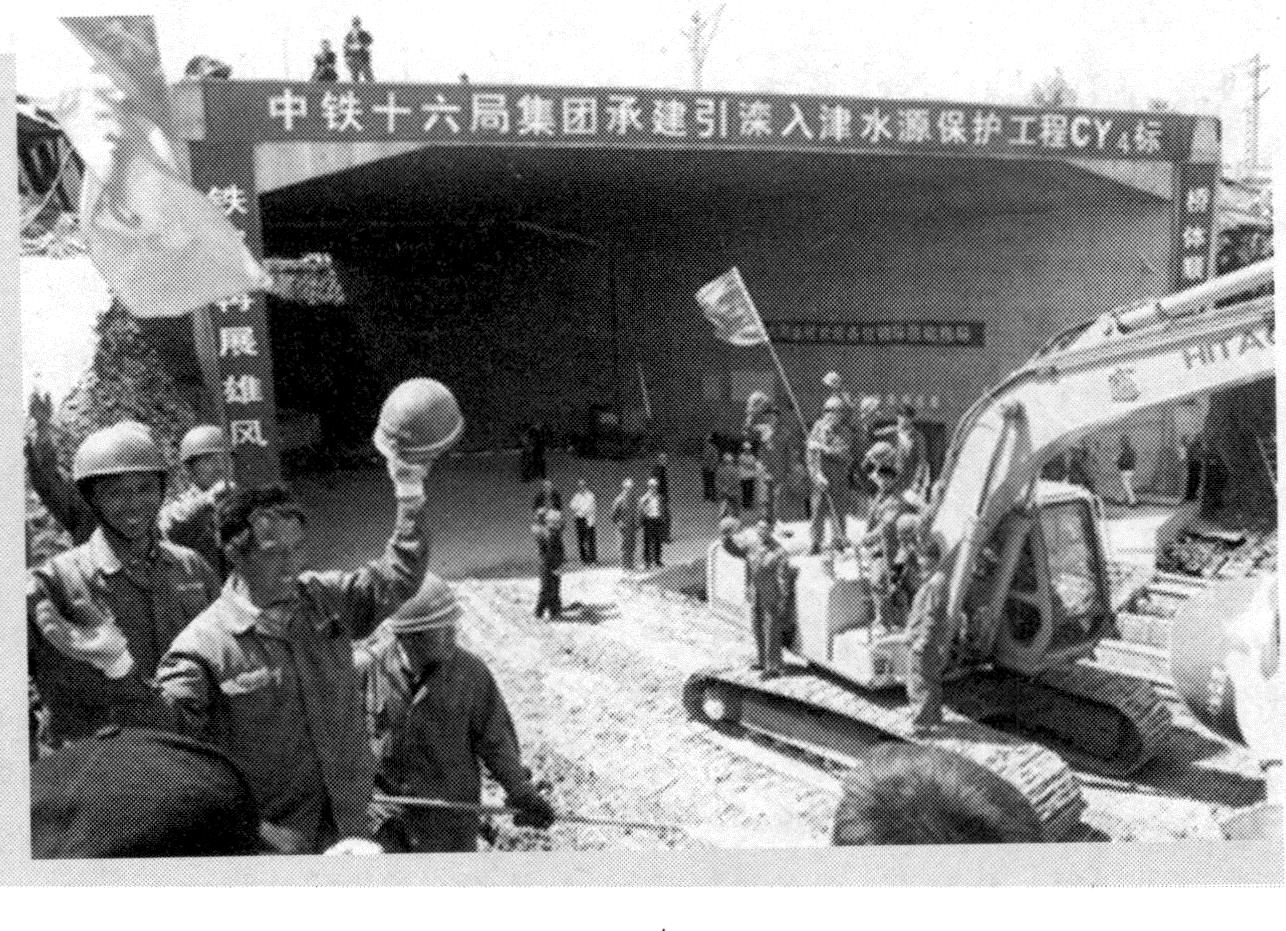

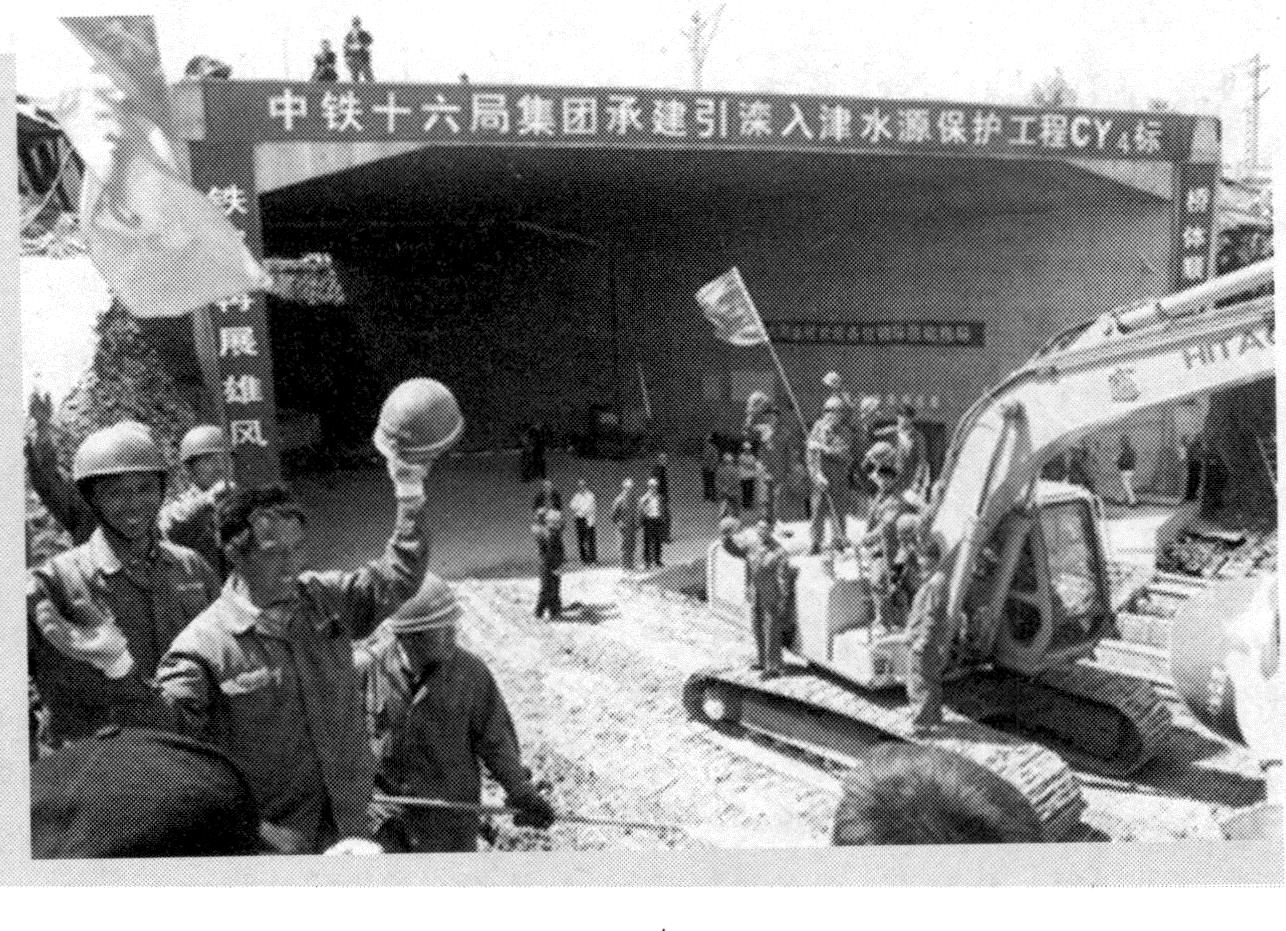

天津是一个水资源紧缺城市,年人均拥有水量在全国平均水平以下。1982年兴建的引滦入津工程,虽然缓解了用水难题,但由于输水工程很长,解决跑冒渗漏和保证水源质量,成了比引水还要难的课题。是省下钱让水白白漏掉,还是增加投入减少浪费,天津选择了后者。从2001年开始,天津采取财政担保和亚行贷款方式,累计投入资金近25亿元,相继实施了34.14公里暗渠、明渠护砌以及于桥水库周边整治等水资源保护工程,通过暗渠输水,减少水的蒸发渗透,在暗渠上播种庄稼,节约土地数千亩。同时加强水土保持,在全线121.8公里黎河、输水明渠两岸和水库周边,种植树木和草坪,构成庞大的绿色屏障,成为天然涵养水池,减少了输水河道和水库的蒸发渗透。此外,投资3亿元对输水设施和设备进行更新改造,通过自流输水,减少开泵次数。目前这条节约型引滦线已正式启用,每年可节约滦河水2600万立方米,节电776万千瓦时。

在花大钱维护天然水源的同时,还积极推进再生水利用和海水淡化进程。财政投资6000万元铺设87.4公里再生水回用干管,再生水管道年入户600万立方米。利用8100万元国债补助贷款资金建成了纪庄子污水处理厂,目前已有5万户居民、300余个单位使用该厂再生水冲厕、洗车、浇灌和景观水体补水。天津市还出台了再生水回用税费优惠政策,形成再生水回用价格体系,规定了必须使用再生水的用户范围,建立了政府管网、企业管厂的投融资体制。2005年天津还投资建设3座再生水厂,日供再生水17万立方米,基本覆盖了中心城区再生水供应,使1/5的城市污水得到再生回用。

目前大港区有1/3的居民饮用海水淡化后的纯净水,每年节约淡水资源500多万吨。总投资9000万美元从新加坡引进的海水淡化项目将于2008年完工,届时将建亚洲最大的海水淡化基地,日海水淡化处理达到15万吨。

近几年,市财政每年拿出2000万资金,用于工业节水技术改造,2004年节水型工业产值已占全市工业总产值的71%,用水量仅占40%。同时财政安排5.4亿元用于农业节水建设,节水灌溉面积达60%以上,年节水能力达7亿立方米,2004年农业总产值虽增长5.3%,而农村用水量却没有增加。

变废为宝 消化“三座山”

原先,天津的钢厂、发电厂和碱厂都建在市区,形成了“三座山”——钢渣山、粉煤渣山、碱渣山,那时钢厂每年排放的钢渣在40万吨左右,电厂排放粉煤渣占地8000多亩,碱厂排放的碱渣堆积成“大山”,成为白色粉尘污染的源头。从2001年开始,天津市通过土地置换和财政资金扶持方式,实施工业东移战略,加快企业新一轮“嫁改调”1994年,天津市首次实施了“嫁改调”战略。“嫁”就是把人家好的东西包括技术、资金、管理及营销理念等引进来,嫁接在我们企业的枝上;“改”是改变落后和不适应的体制、机制、管理、技术以及观念;“调”是调整产业产品不合理的结构。,用不到三年时间将300余家工业企业迁出市区,天津钢厂和天津发电厂等一批“冒烟”工厂也搬了家。其间,市财政设立企业技术改造基金,每年安排6000万元,鼓励企业淘汰高能耗、高污染产品,用现代技术改造传统工艺,实施生产能耗循环利用。企业通过技术手段对钢渣先磁选,选出可二次利用钢料,把大量尾渣作为工程垫土,2004年仅钢渣处理就卖了1000多万元。现在发电厂的粉煤渣已成为生产建筑砌砖、水泥、环保烧砖的抢手货。碱厂技术人员把碱渣用于水泥生产中,使碱渣成为高标号建筑材料,解决了碱渣堆存污染问题。

如今,财政资金激励企业发展循环经济,天津的“三座山”已完全被“消化”掉。据统计,2004年天津工业系统累计节电21.9亿千瓦时,工业固体废弃物综合利用率96.5%,粉煤灰综合利用率达到100%。

打造节约型机关

天津在建设循环经济方面舍得投入,但在一般支出上却精打细算,致力于打造节约型行政机关。2005年,天津率先在全国实行政府收支分类改革试点,把政府的“账本”记得更细,让“当家人”管到油米柴盐,以节约每一分财政资金,发挥每一分钱的效益。改革前,天津财政支出的“账本”涉及面比较粗,大预算资金划拨下去,钱到底怎么用很难管控,进而造成了一些浪费。改革后,财政部门把支出分为28大类242个款项,大到盖楼建桥,小到手机补贴都管了起来,按新科目编制支出日报、旬报和月报,堵塞了资金跑冒滴漏,压缩了不合理支出。

多年来,天津一直坚持一般预算单位公用经费零增长机制,管住了经费,就管住了机构和人员的膨胀,遏制了“公费旅游”、“出差观光”及会议、文件、应酬泛滥的现象。

现在,勤俭办公成为各级机关的风尚。在夏季,市委、市政府机关带头把空调设定在26度以上,并提倡减少会议和公务活动。市教委开通电话视频会议系统,取消了一切会议招待,减少了大量的会议和交通费用。公安局、环保局、规划局严格限制办公用纸,重新用钢笔取代一次性签字笔。统计局、劳动和社会保障局、房管局回收利用单据,减少不必要的损耗,一些人员超编的单位主动精简人员,提高工作效率。

天津财政还通过推进国库集中收付制度改革,实施项目投资评审、基本建设招投标、设备购置政府采购制度,在资金使用环节上节省开支,实现了财政资金支出效益最大化。近三年,天津市政府采购累计节约财政资金12亿元,节约率为15.4%,他们把节约下的资金用于调整和新建农村中小学校,改造农村户厕,为全市农民进行健康体检,为困难企业职工提供救济补助,为下岗职工购买“公益岗位”,提供再就业小额贷款担保等公共事业,促进了社会的和谐发展。

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号 京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号