当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2006年第01期 > 中国财政2006年第01期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2006年第01期 > 中国财政2006年第01期文章 > 正文建设社会主义新农村意义重大

时间:2020-04-24 作者:江文胜 (作者单位:农业部产业政策与法规司)

[大]

[中]

[小]

摘要:

中央历来高度重视“三农”问题,特别是党的十六大以来,加大了支农力度,提出了一系列新思想、新论断、新要求,采取了一系列更直接、更有力、更有效的政策措施,粮食生产出现重要转机,农民收入实现较快增长,农村改革迈出重大步伐,农村社会事业取得新的进展,农村呈现良好的发展局面。我国开始进入工业反哺农业、城市支持农村的新的历史阶段,面临统筹城乡发展的难得机遇,未来经济社会发展对农业总体有利。但是,农业不发达,农民不富裕,农村不繁荣,仍然是我国面临的突出矛盾和问题;农业的基础还不稳固,粮食增产农民增收的长效机制尚未建立,阻碍农业发展的体制性障碍依然存在。党的十六届五中全会提出,推进社会主义新农村建设是我国现代化进程中的重大历史任务,要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求,扎实稳步推进。五句话二十个字,生动描绘了未来农村发展的美好图景,体现了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体的发展思路。认真贯彻十六届五中全会精神,推进社会主义新农村建设,必将促进农业和农村经济全面发展,加快全面建设小康社会的历史进程。

社会主义新农村建设是全面实现农村小康的根本举措。全面建设小...

中央历来高度重视“三农”问题,特别是党的十六大以来,加大了支农力度,提出了一系列新思想、新论断、新要求,采取了一系列更直接、更有力、更有效的政策措施,粮食生产出现重要转机,农民收入实现较快增长,农村改革迈出重大步伐,农村社会事业取得新的进展,农村呈现良好的发展局面。我国开始进入工业反哺农业、城市支持农村的新的历史阶段,面临统筹城乡发展的难得机遇,未来经济社会发展对农业总体有利。但是,农业不发达,农民不富裕,农村不繁荣,仍然是我国面临的突出矛盾和问题;农业的基础还不稳固,粮食增产农民增收的长效机制尚未建立,阻碍农业发展的体制性障碍依然存在。党的十六届五中全会提出,推进社会主义新农村建设是我国现代化进程中的重大历史任务,要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求,扎实稳步推进。五句话二十个字,生动描绘了未来农村发展的美好图景,体现了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体的发展思路。认真贯彻十六届五中全会精神,推进社会主义新农村建设,必将促进农业和农村经济全面发展,加快全面建设小康社会的历史进程。

社会主义新农村建设是全面实现农村小康的根本举措。全面建设小康社会重点难点在农村,关键在农民增收。改革开放以来,我们党实行了一系列富民政策,农民收入不断增加,农民生活总体改善。但是与经济社会发展程度相比,与城市居民生活相比,农民的收入水平还不高,农民的生活还不富裕,农民增收的长效机制还没有建立,持续增收的难度仍然很大。1998-2004年农民人均纯收入年均增长4.3%,有60%的农户人均纯收入低于全国平均水平。农民增收难是农村经济社会矛盾的集中反映,也是整个经济社会发展面临的突出问题。建设社会主义新农村,采取综合措施,加大扶持力度,从发展战略、经济体制、政策措施和工作机制上为农民增收创造更好的条件,广泛开辟增收渠道,建立农民增收的长效机制,为从根本上解决好“三农”问题,加快全面小康进程创造条件;有利于充分挖掘农业内部增收潜力,积极开拓农民外部增收途径,加大扶贫开发力度,继续完善现有农业补贴政策,努力使农民人均纯收入保持较快增长速度,不断缩小城乡居民收入差距。

社会主义新农村建设是贯彻落实城乡统筹发展方略的有效载体。党的十六大提出了统筹城乡经济社会发展的根本方略,明确了解决“三农”问题的发展思路;十六届三中全会把统筹城乡发展作为科学发展观的重要内容,而且列为“五个统筹”之首;十六届四中全会提出了“两个趋向”重要论断,标志我国已经进入了以工补农、以城带乡的发展阶段。十六届五中全会提出推进社会主义新农村建设,是将这些新的发展理念、发展战略和发展思路演变为可操作的具体行动。因此,建设社会主义新农村是贯彻落实城乡统筹发展方略的重大举措,是实施工业反哺农业、城市支持农村的有效载体。推进社会主义新农村建设,必须按照统筹城乡经济社会发展的要求,统筹城乡发展规划、产业布局、基础设施建设、就业制度、社会保障,扩大公共财政覆盖农村的范围,强化政府对农村的公共服务,将农村公共品的供给和投入纳入公共财政支出范畴,建立符合国情的农业支持保护制度。充分发挥工业对农业的支持和反哺作用,充分发挥城市对农村的辐射和带动作用,实现城乡协调发展,建立以工促农、以城带乡的长效机制。

社会主义新农村建设是推进农业现代化进程的强大动力。加快传统农业向现代农业转变,是我国农业发展的根本方向。目前,我国农业仍以手工劳动为主,基本处于“靠天吃饭”的状态。农业资源约束增强,人均耕地1.41亩,仅为世界平均水平的40%左右,人均水资源仅为世界平均水平的1/4,随着工业化城镇化进程加快,人增地减、人增水减的矛盾不断加剧;农业科技含量不高,农业科技贡献率仅为45%,接受过系统职业技术教育的农民不足5%;农业基础设施建设薄弱,抗灾能力较低,一年的灾害损失达千亿元;农业劳动生产率低,仅相当于发达国家的1%左右,相当于国内第二产业劳动生产率的1/8和第三产业的1/4左右,特别是农民的组织化程度低,小规模分散经营的格局难有根本改变。推进社会主义新农村建设,有利于巩固和加强农业基础地位,加大农业基础设施建设力度,加快对传统农业的改造,是推进农业现代化建设的强大动力。

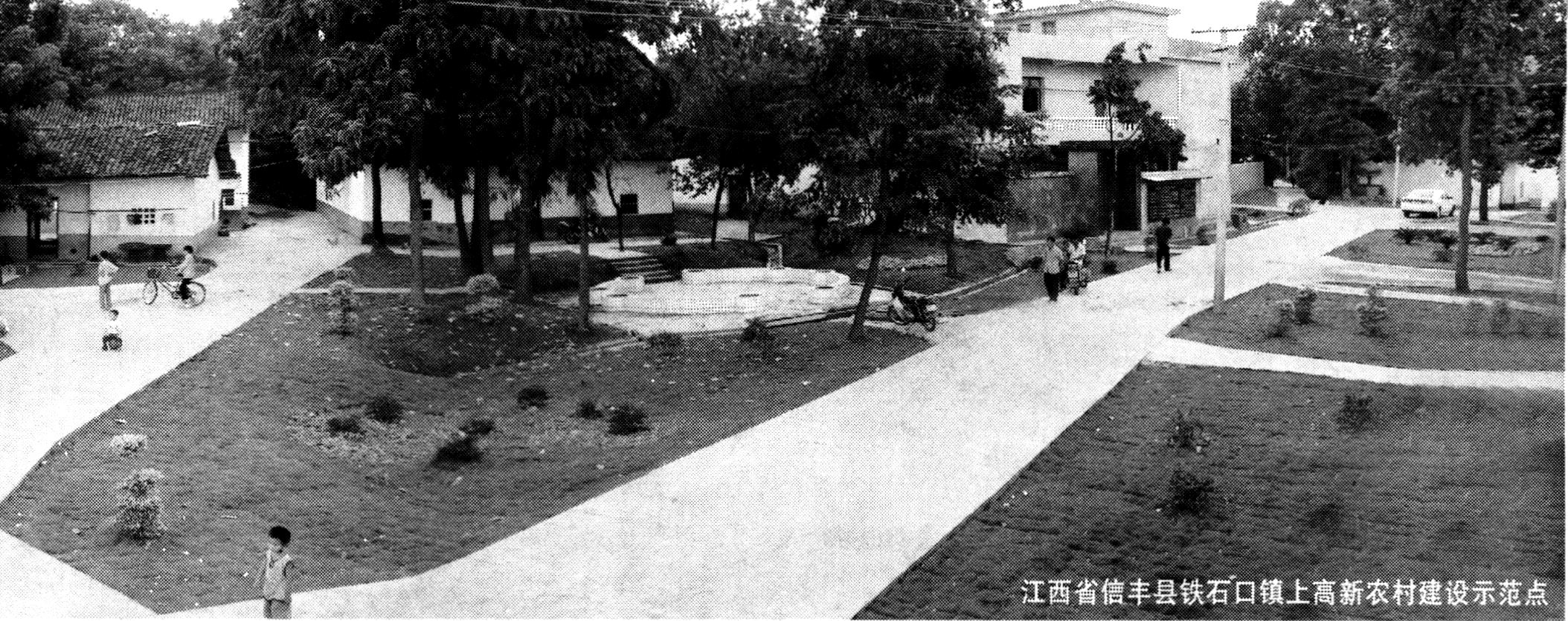

社会主义新农村建设是改善农村人居环境的现实途径。农村基础设施状况和村容村貌,是衡量农村全面小康的重要指标。农民生产生活条件较差,农村整体面貌落后,已严重影响到农村的发展和农民生活水平提高。目前,我国农村有3.8万多个乡镇,68万多个村,2.5亿多农户。长期以来,我国通过农业和农村的积累来支持工业和城市的发展,却基本没有将乡镇、村建设纳入国民经济社会发展规划,对农村建设和发展的投入比较少,欠账太多。农房排列杂乱无章,道路交通十分不便,用水用厕不讲卫生,这在我国农村是十分普遍的现象。即使是在一些较早富裕起来的村庄,虽然楼房高耸,轿车进出,但是因缺乏统一的规划建设,仍然是垃圾遍地,污水横流,道路颠簸,人畜共处。特别是学校、医院、邮局、商店、文化场所等配套设施非常不健全,农村发展仍然比较落后。推进社会主义新农村建设,有利于将农村建设纳入经济和社会发展总体规划中,加快实行工业反哺农业、城市支持农村的方针,强化政府对农村的公共服务,彻底改变农村落后面貌;有利于加强农村基础设施建设,加大对农村道路、安全饮水、农村能源、改厨改厕等设施的投入,完善电力、广播、通讯等配套设施建设,使农村基础设施不断改善,供水系统快捷卫生,电力设施安全齐备;有利于加强农村环境建设,开展农村生活垃圾、沟渠水塘、院落畜圈的整治,加强危旧房屋更新改造,创造良好的生态环境和优美的生活环境;有利于搞好乡村建设规划,因地制宜地建设具有民族特色和地域风情特色的民居民宅,美观实用,节约土地,使农村整体面貌焕然一新。

社会主义新农村建设是实现国民经济平稳较快发展的重要支撑。我国经济发展面临着国内需求不足的矛盾和问题,制约了国民经济的平稳较快发展。近几年来,经济增长主要靠投资和出口,消费拉动经济增长的作用尚未充分发挥出来。据统计,2004年,投资和出口对国民经济增长的贡献率已近60%,而消费仅占40%。国内需求不足、消费不旺,关键是农民消费能力太低,农村市场没有启动起来。占全国人口近70%的乡村人口,只占城乡居民储蓄总额的18%,仅消费了社会消费品零售额的36%。根本原因是农村经济发展相对落后,农民收入水平低,农村基础设施条件差。推进社会主义新农村建设,大力发展农村经济,有利于广开农民增收渠道,拓展农村消费市场,提高农民消费水平,启动和扩大国内消费需求;有利于加大农村基础设施建设,改善农村生产生活环境,创造更好的农村消费条件,为国家基础设施建设开辟新的投资领域,支撑国民经济平稳较快发展。

社会主义新农村建设是构建社会主义和谐社会的必然要求。我国正处于体制转轨和社会转型的关键时期,社会结构、利益结构和组织结构不断转换,呈现多元化的趋势,是人民内部矛盾的多发期,构建社会主义和谐社会的任务十分艰巨。城乡差距扩大是影响社会和谐的重要因素。目前,城乡居民收入差距大,已由1978年的1∶2.56扩大到2003年的1∶3.23;城乡居民受教育程度差距大,农村人口中初中及以上文化程度的仅占39.1%,远低于城市人口65.4%的水平;城乡居民享受医疗保障的差距大,农民人均卫生总费用仅为城市居民的1/4,农村人口只消耗了不到1/3的卫生总费用;城乡居民生活条件差距大,农村水电路建设严重滞后,农村环境污染隐患很多。推进社会主义新农村建设,有利于实施工业反哺农业、城市支持农村的方针,加大国家对农业和农村的支持保护力度,逐步缩小城乡发展差距;有利于扩大村民自治,加强民主监督,推进基层民主法制建设,加强农村精神文明建设,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,促进农村社会和谐进步。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号