当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2002年第02期 > 中国财政2002年第02期文章 > 正文

当前位置:首页 > 用户服务 > 过刊查询 > 中国财政过刊查询 > 《中国财政》2002年第02期 > 中国财政2002年第02期文章 > 正文创新财政管理 缓解财政困难

时间:2020-04-25 作者:都安瑶族自治县财政局

[大]

[中]

[小]

摘要:

都安瑶族自治县是一个集“老、少、边、山、穷”于一体的国定特困县,人口62.5万,其中瑶、壮等少数民族占97%,石山面积占全县总面积的89%。长期以来财力匮乏,入不敷出,自给率低,收支矛盾非常突出。1995年,财政收入只有2542万元,可支出却高达7449万元,财政自给率仅为34.13%。1996年累计欠发工资901万元,严重影响了全县经济建设和各项事业的发展。

近年来,中央和自治区采取了一系列优惠政策和倾斜措施,加大对少数民族特困县的帮扶力度,特别是增加了财政转移支付和专项资金补助,为推动我县财政经济发展起到了积极的促进作用。我们抓住机遇,更新理财观念,创新财政管理,消灭了拖欠工资现象,消化了赤字和粮食政策性挂账,保障了机关的正常运转和社保资金及时到位,全县财政工作迈上新的台阶。

加强财源建设 创新生财渠道

中央和自治区为帮助少数民族特困县缓解财政困难,对我县的转移支付逐年加大。2000年,对我县的补助达4100万元,比1996年增加2150万元,增长110.26%;专项补助从1206万元增加到1404万元,“九五”期间共计11302万元。我们充分运用好上级对我们的“输血”资金,强化自身的“造血”功能,加强财源建设,不断创新生财渠道,从...

都安瑶族自治县是一个集“老、少、边、山、穷”于一体的国定特困县,人口62.5万,其中瑶、壮等少数民族占97%,石山面积占全县总面积的89%。长期以来财力匮乏,入不敷出,自给率低,收支矛盾非常突出。1995年,财政收入只有2542万元,可支出却高达7449万元,财政自给率仅为34.13%。1996年累计欠发工资901万元,严重影响了全县经济建设和各项事业的发展。

近年来,中央和自治区采取了一系列优惠政策和倾斜措施,加大对少数民族特困县的帮扶力度,特别是增加了财政转移支付和专项资金补助,为推动我县财政经济发展起到了积极的促进作用。我们抓住机遇,更新理财观念,创新财政管理,消灭了拖欠工资现象,消化了赤字和粮食政策性挂账,保障了机关的正常运转和社保资金及时到位,全县财政工作迈上新的台阶。

加强财源建设 创新生财渠道

中央和自治区为帮助少数民族特困县缓解财政困难,对我县的转移支付逐年加大。2000年,对我县的补助达4100万元,比1996年增加2150万元,增长110.26%;专项补助从1206万元增加到1404万元,“九五”期间共计11302万元。我们充分运用好上级对我们的“输血”资金,强化自身的“造血”功能,加强财源建设,不断创新生财渠道,从根本上缓解财政困难。2000年全县财政收入达到6690万元,比1996年翻了一番,财源建设取得显著成绩。

面向国际,发挥比较优势。从山区资源丰富的实际出发,面对国际国内两个市场,努力把资源优势转化为财源优势。如根据当地农民有竹藤草芒编织技术的传统,支持编织大户拿产品到广州商品交易会上去寻找客户,架通了都安与国际市场之间的桥梁,把产品打入了国际市场,开创了新的税源。目前,从事竹藤草芒编织行业的从业人员已有6万多人,仅藤编一项收入已从1996年的2100万元增加到2000年的4100万元,“九五”期间达1.5亿元;上交税收从1996年的127万元增加到2000年的254万元,“九五”期间共上交税收1000多万元,取得了农民增收和财政增税的双增效应。此外,我县还充分利用山区适宜生产山葡萄的特点,实施山葡萄酒深加工名牌战略,生产出的野生山葡萄酒和山葡萄浓缩液,曾荣获1993年国际名酒香港博览会金奖,被客户誉为“中国人头马”,年创税100多万元。利用山区有丰富的高质量书画纸原料的优势和当地少数民族中自唐代以来就有生产纱纸的优良工艺传统,研制生产出高档的“龙凤牌”书画纸。产品打入国际市场,畅销东南亚,年创税近百万元。“九五”期间,“中国人头马”和“龙凤牌”书画纸两大名牌为财政提供1000多万元的税收。

面向国内,发展特色产业。一是根据民族地区和广大农村对拖拉机需求量大的特点,开发既适合山区农用、又适合作为山区运输工具的方向盘式多功能拖拉机,畅销大西南等十多个省份,年创收入从1996年的2100万元增加到2000年的3200万元,“九五”期间总收入已达1.5亿元,年交税金从100万元增加到300万元,“九五”期间已创税1000多万元。二是围绕特色产业加强财源建设。以经济作物种植业、林果业、养殖业为龙头,发展高效益高创税的经济作物和种养项目,如龙眼、荔枝、山葡萄等,建立财源建设示范点,带动效益型的财源开发。三是加大国有企业改革力度,大力发展乡镇企业。1996年至2000年,国有企业创税额从年交税640万元增加到年1100万元,“九五”期间创税4700万元。

面向长远,调整财源结构。结合全县产业结构调整优化财源结构,不断增加和扩展财源增长点,提高各个行业对财政的贡献率。一是大力发展非公有经济,不断扩大税收来源。二是提高县城的综合经济发展功能,建立以“小四轮”一条街为中心的机械和加工及服务业经济创税区。三是扩大发展竹藤草芒编织生产经营,建立以竹藤草芒编织为主的出口加工业经济带。四是因地制宜,在公路沿线建立大棚蔬菜生产基地、网箱养鱼基地等,不断扩大新的财源增长点。

优化支出结构 创新管理制度

为充分发挥财政资金效益,更有效地缓解财政困难,促进各项事业的发展和财政的振兴,我县特别注重不断优化支出结构,创新财政管理制度。

创新预算管理。大力推行部门预算,按照零基预算的方法和轻重缓急、主次先后的原则配置财力资源;实行预算内外资金综合管理,真正统筹各项财政性资金,切实把预算外资金纳入统管范围,综合使用,凡是能自收自支的,财政不再拨付经费;能自行承担一部分开支的,财政则按一定比例拨款,扭转苦乐不均的局面。

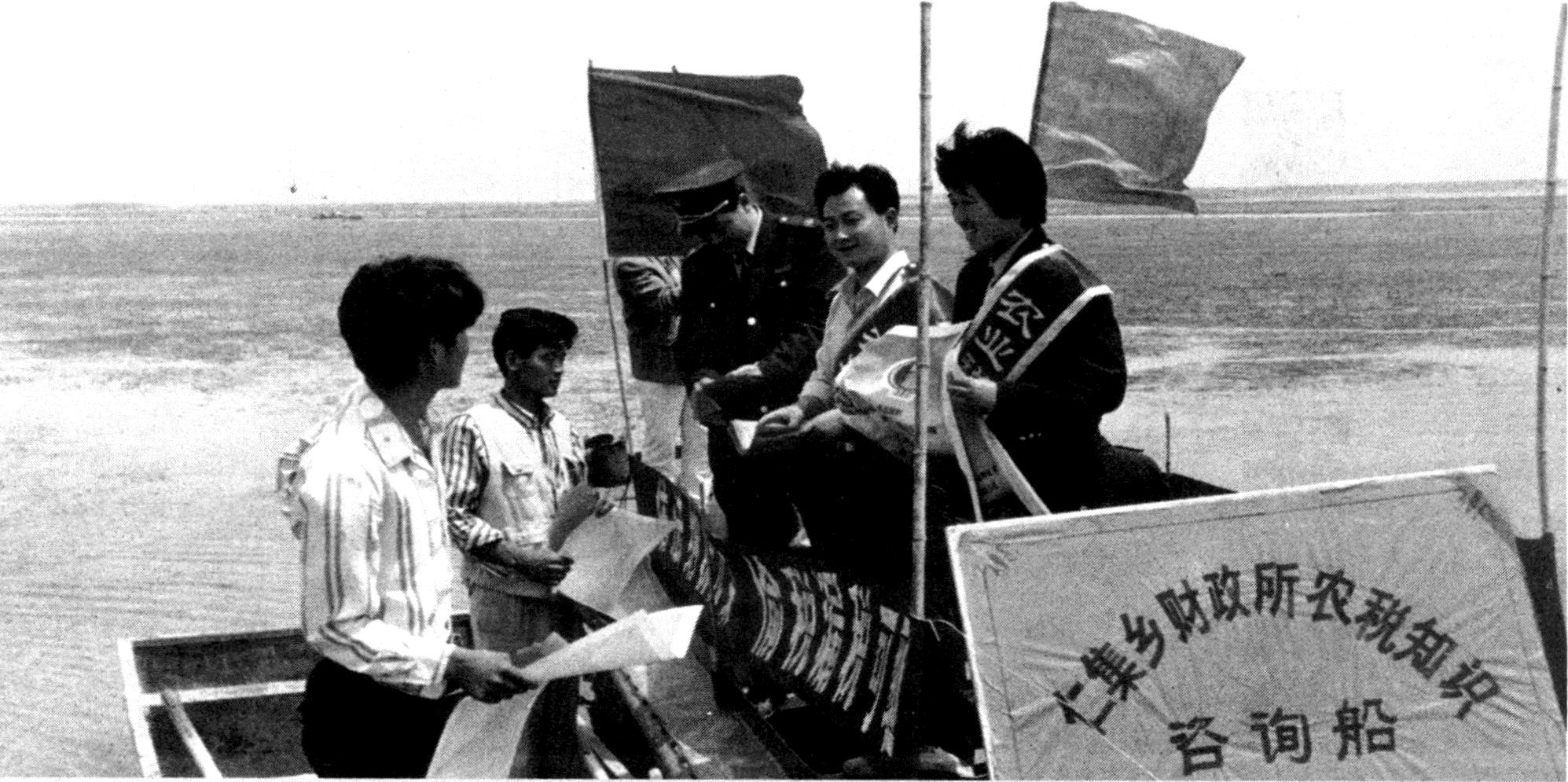

创新征收管理。改变坐收催收的办法,实行超收奖励和完成均衡入库当月兑奖的激励办法。对各乡镇各部门实行财政收入目标责任制管理。对征收大户实行“花名册”管理。对季节性很强的农业税,采用集中征收的办法,1997年以来,每年仅用一个月的时间就完成全年的农业税征收任务。同时,因地制宜建立征收管理网络,由财政、税务、工商等有关部门共同协调配合,做到政府管税、部门征税、群众护税、依法治税。

创新支出管理。按照“一要吃饭,二要建设”的原则和公共财政的要求,科学界定支出范围和标准,县财政不该管的坚决不管,该管的一定要管好。对有收入能力的行政事业单位,逐步减少财政拨款,实行全额预算与定额补助相结合的办法,根据单位的收入能力,分若干档次给予财政补助,同时从严控制会议费、接待费、电话费、购置费等弹性支出,实现财政收支基本平衡。

创新工资发放管理。改变将财政资金拨付到各单位,再由各单位发放工资的传统做法,实行由财政统一发放工资。县财政局成立工资统发中心,负责工资发放工作,严格按照编制、人事部门核实的人员编制、工资项目和工资额发放工资,有效地控制工资经费增长,保证了工资的按时足额发放。

创新预算外资金管理。一是实行“收支两条线”管理制度,对各单位的预算外资金支配权集中于预算外资金管理办公室。二是实行“票款分离”管理制度,各执收执罚单位开具缴费或罚款通知单后,由县预算外资金管理办公室在各商业银行开设的收费站直接收取,堵塞执收执罚单位既开票又收款的漏洞。三是实行“征收调控基金”制度,按预算外资金的不同规模限额上交政府调控基金,作为预算内资金的补充,既弥补了预算内财力的不足,又加强了政府的调控能力。

创新会计管理。从1999年开始,我县开始对县直行政事业单位实行会计委派制度。委派会计负责处理派入单位的一切会计业务。委派会计制度的实施,强化了会计的职能作用,保证了会计信息真实完整,促进了财务管理的进一步规范。同时,对各乡镇实行代理记账制度,取消原单位的会计岗位,会计业务统一由乡镇财政所负责,有效地规范了乡镇的财务管理,进一步提高了财政资金的使用效益。创新会计管理后,我县出现了“两多两少”的可喜现象,即主动按规定上交调控基金的多了,自觉节约和按规定标准使用经费的多了;坐收坐支的少了,违反财经法纪的行为少了。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 互联网新闻信息服务许可证:10120240014 投诉举报电话:010-88227120

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月

- 主办单位:中国财政杂志社

- 地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼

- 投诉举报电话:010-88227120

- 邮编:100036

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号