提示

各位用户:

因技术维护升级,投约稿系统暂停访问,预计8月15日左右恢复正常使用。在此期间如有投稿需求,请您直接投至编辑部邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

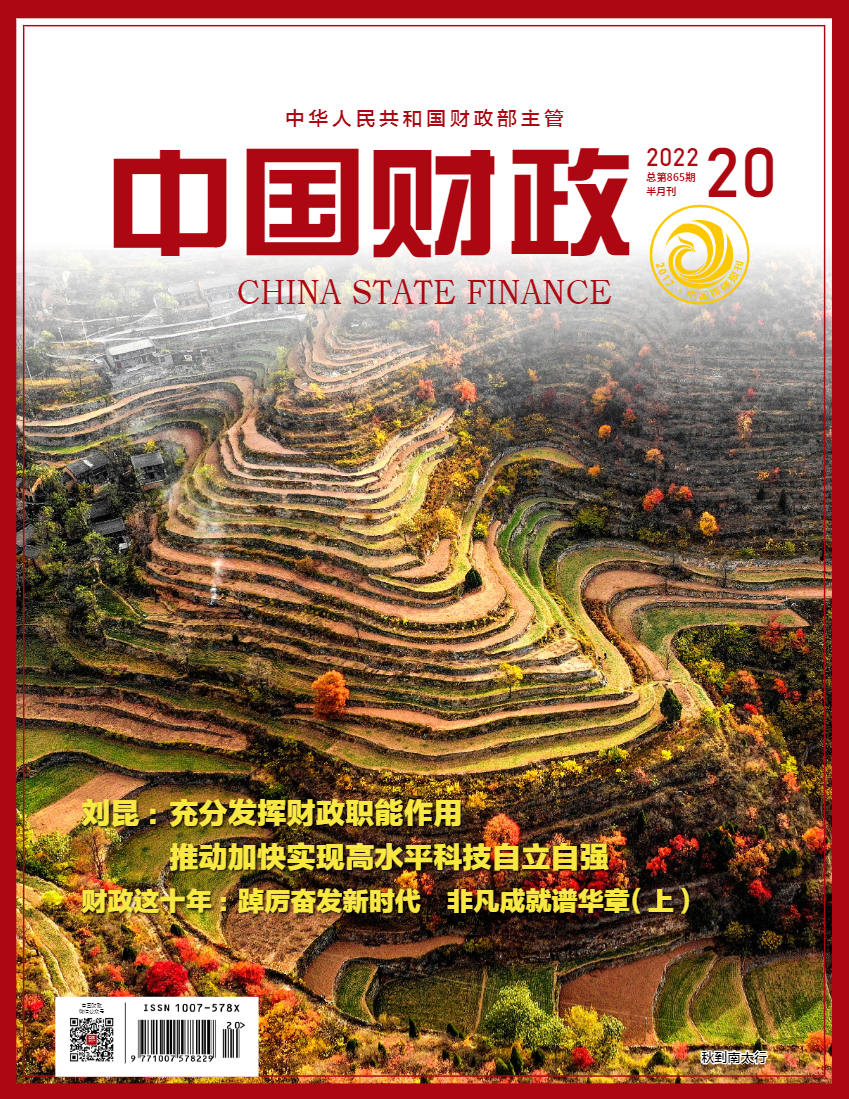

《中国财政》2022年20期封面故事:绿水青山 “老家”河南

太行之南,黄河北岸,初秋的河南省焦作市大沙河湿地,河清岸绿,水鸟翔集;宽阔整洁的步道上,三五成群的市民正热火朝天地进行健步走运动;岸边洁白的沙滩上,时有孩童奔跑玩耍嬉戏。大沙河发源于太行山脉,历史上曾是古运河主要组成部分,流经河南焦作市、新乡市后进入卫河,被焦作百姓称为“母亲河”。而就在几年前,由于生态环境遭到破坏,大沙河河道萎缩,污水横流,一度成了群众摇头兴叹的“臭水沟”。从曾经的城市伤疤变为今天这样一幅美丽画卷,大沙河的嬗变得益于南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程项目。

南太行地区是华北平原乃至我国东部地区重要的生态安全屏障,南水北调中线干渠穿境而过,区内集中分布各类国家级保护区19处。但这里也曾是河南省生态环境遭受破坏最严重地区之一,区域内的新乡、鹤壁、安阳、焦作等城市是“2﹢26”京津冀大气污染传输通道城市。实施南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程,对保障南水北调中线工程安全运行、改善区域生态环境质量等具有重要意义。2018年10月,河南省财政厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅联合申报的南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程成功入围国家第三批山水林田湖草生态保护修复试点工程。

高位推动 守护中原大地碧水青山

河南省委省政府高度重视南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程,将其作为推进生态文明建设的重要抓手和践行“绿水青山就是金山银山”发展理念的具体行动,建立了高位推动机制,成立由常务副省长任组长,财政、自然资源、生态环境、农业农村、水利、林业等部门主要领导为成员的省级山水林田湖草生态保护修复领导小组,协调解决跨行政区域工程衔接等重大问题,办公室设在省财政厅。同时,又成立了以省自然资源厅牵头的省级项目推进组,统筹推进项目实施。

▲秋到南太行。周顺摄

▲秋到南太行。周顺摄“南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施范围涵盖了安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市,以及济源示范区等5市(示范区)25个县(市、区),总面积达1.4万平方千米,总共投入资金63亿元,其中中央财政奖补资金20亿元,省级安排9.7亿元,市县财政和社会资本筹措33.3亿元。”河南省财政厅自然资源和生态环境处处长赵文丽告诉记者。

按照“一山一渠两流域”的总体布局,南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程采取修山、治水、护渠、整地、复绿、增湿等措施,实施矿山环境治理、水生态环境治理、生态系统保护、土地整治与污染修复、科技创新共计五大类53项工程249个子项目。工程涉及的5市(示范区)、25个县(市、区)均成立了领导小组和工作专班,采取周调度、月检查、季通报等手段,专项问题研判、分区包干等措施,上下联动、同频共振、同向发力,统筹协调推进工程实施。

愚公移山故事的发源地——济源市位于太行山南麓,区域内山体众多、沟壑密布,山区、丘陵面积占到全市总面积的88%。三年来,在南太行山水林田湖草修复工程的推动下,济源市通过实施绿化工程、天然林保护工程、沿黄生态涵养带建设工程等,全域造林6.37万亩,森林覆盖率达到45.58%,更好发挥森林吸尘、固土、调节气候、涵养水源、维持生物多样性作用,提高了森林生态效益;通过对无主废弃矿山修复整治,修复矿山环境10.7万亩,消除地质灾害隐患,改善矿区地貌景观,减轻对土地及地下水资源压迫,改善矿区及周边生产生活环境;通过实施土地整治修复工程,改善区域土壤理化性质,生态产品供给、保持水土的功能显著提升,促进土地利用结构的调整,提高区域基本农田比例,增加可利用土地,为林地、耕地占补平衡和工业建设用地提供后备资源;通过实施流域水环境综合整治工程,治理水土流失14.8万亩,河流全部达到Ⅲ类以上优良水质,有力提升了济源南太行区域的自然生态系统质量和稳定性,促进生物多样性加快恢复,维护了地区生态安全。

▲太行山下的农田,人与自然和谐共生。周顺摄

▲太行山下的农田,人与自然和谐共生。周顺摄济源市下冶镇位于国家重点水利枢纽工程小浪底水库所在区域。2019年起,抓住实施南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程的契机,组织实施了下冶煤铝土开采区矿山地质环境治理项目,投入资金10895万元,治理面积37.9平方公里。通过危岩体清除、挖填方工程、场地整平、绿化工程等对废弃矿山进行治理,消除项目区地质灾害隐患,防止水土流失,恢复绿色矿山面积2.376平方公里;在水土流失区,采取就地取材、围石筑台、人工背土、崖壁植树、飞播造林等方式开展绿化造林,有效防止水土流失,面积35.56平方公里。项目实施过程中,充分发挥财政资金带动作用,紧密结合脱贫攻坚和乡村振兴,在下冶镇曹腰、官洗沟、坡池等村,优选植树造林树种,培育优质林果园,着力打造应雪黄梨基地。安排当时建档立卡的贫困人口49人,参与工程施工、绿化种植及养护等,获得务工收入20万元。项目区种植应雪黄梨438亩,亩产8000—10000斤,按市场估价每斤3元销售,每亩地最低可增加收入2.5万元,总体每年可增加当地居民收入1100余万元,生态修复项目成为实实在在的惠民工程。

▲济源沁龙峡水库。周鹏摄

▲济源沁龙峡水库。周鹏摄和青山一起回归的,还有碧水。2021年习近平总书记在河南考察时强调,要从守护生命线的政治高度,切实维护南水北调工程安全、供水安全、水质安全。焦作市是南水北调中线工程唯一穿过中心城区的城市,城区段总干渠全长8.82公里,宽100米。一湾碧水穿城而过,为焦作市经济发展和社会进步提供了大好机遇,同时也带来了总干渠水质保护的严峻挑战。只有推进南水北调城区段整体生态环境保护提升,才能守好这一渠清水。在“山水林田湖草是生命共同体”理念的推动下,南水北调绿化带项目应运而生。这既是总干渠保护工程,又是改善城市环境的生态工程。良好生态环境是最普惠的民生福祉,这些项目的成效是财政支持深入打好污染防治攻坚战、集中力量攻克群众身边的突出生态环境问题的生动体现。

自2019年以来,焦作市在矿山环境治理、水生态环境治理和生态系统保护上投入南太行山水林田湖草生态修复工程资金24.16亿元,建设4大类35个子项目。其中,矿山地质环境治理类项目29个,大沙河水生态环境治理类项目4个,南水北调城区段生态保护项目1个,太行山猕猴自然保护区生物多样性保护项目1个。“生态美丽”,正成为这座因煤而兴的城市的新标签。

在南太行工程推进过程中,省市县三级都在不断探索,采取有效举措和特色做法加快项目实施。安阳市采取了“市管设计,县管施工,县市互动,部门联动”的管理模式。市级负责设计招标、设计评审,统一了设计标准;县级负责施工招标、施工管理。鹤壁市山城区探索采用工程总承包模式实施辖区内生态修复项目,由一家单位承担项目的勘查设计、采购、施工等全部工作,极大地降低了业主的工作量,减少了勘查、设计、施工间的交叉等待,提高了工作效率,缩短了工期。项目完工验收后,“谁主管、谁负责”,压实管理责任、明确管理主体、规范收益分配、提高管理水平,形成各行业部门、各级党委政府各负其责、各司其职的工作格局。

截至2022年8月底,南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程完成治理河道长度287.65公里,新增林地面积69.23平方公里,低质低效林地改造面积4604.60公顷,恢复新增草地面积1297.98公顷,新增高标准农田面积1943.82公顷,新增土地整治面积80.70平方公里,矿山地质环境综合整治数量287处共289.79平方公里,新增水土流失治理面积250.91平方公里,恢复新增湿地面积6.42平方公里,新增珍稀物种栖息地保护面积50公顷。

“南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实现了预期的绩效目标,取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益,确保了‘一渠清水永续北送’。”河南省财政厅党组书记、厅长赵庆业说。“今年4月,省财政厅会同省自然资源厅、省生态环境厅又成功申报了河南秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目,此举将实现黄河流域上下游、左右岸、干支流协同治理,切实筑牢黄河流域中游生态屏障,是河南深入践行习近平生态文明思想、贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略、加强秦岭生态保护的重要举措,是河南生态强省、美丽河南建设的重要抓手,项目完成后将惠及千万人民。”

在河南省生态环境厅,记者看到这样一组数据:2021年河南全省空气质量优良天数比例达到70.2%;全省森林覆盖率提高至25.07%,森林蓄积量达到20719万立方米,湿地面积达到62.79万公顷,各类自然保护地达到345处、总面积187.03万公顷;实施“四水同治”项目929个,修复退化湿地4472.55亩,不断提高Ⅰ—Ⅲ类水体比例;南水北调中线工程累计供水量超过460亿立方米,直接受益人口超过7900万人,丹江口库区及干渠河南段水质稳定保持在Ⅱ类以上。

任重道远,久久为功。一幅以绿水青山为底色的生态文明建设美好画卷在中原大地上继续铺展。

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

提示

各位用户:

因技术维护升级,投约稿系统暂停访问,预计8月15日左右恢复正常使用。在此期间如有投稿需求,请您直接投至编辑部邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社