财务研究丨陈运森等:全面注册制:制度背景、典型特征与研究机会

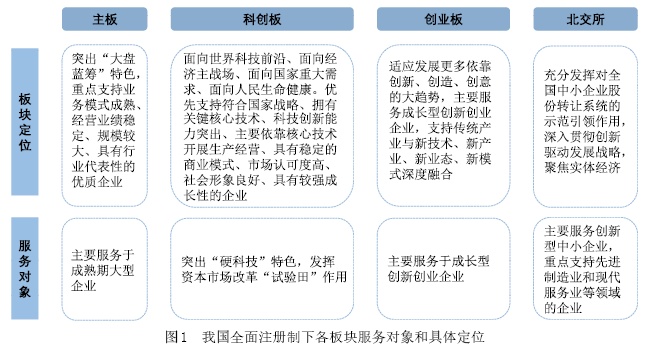

关键词:IPO;注册制;发行审核;证券监管 自党的十八届三中全会提出“推进股票发行注册制改革”以来,我国注册制改革逐步推进。党的二十大报告提出,“健全资本市场功能,提高直接融资比重”。注册制改革作为提高直接融资比重的重要举措,对贯彻落实党的二十大精神具有重要意义。2023年2月17日,证监会正式发布全面实施股票发行注册制的相关制度规则,标志着注册制相关制度安排在历经科创板、创业板、北交所逐步试点后基本定型,为资本市场服务经济高质量发展打开了更广阔的空间,对我国资本市场改革发展进程具有里程碑意义。2023年3月,证监会再次强调需加快建设中国特色现代资本市场,推动注册制改革走稳走深走实,不断提升服务高质量发展的质效。整体来看,本次全面注册制改革共发布165部制度规则,其中证监会发布制度规则57部,证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布配套制度规则108部,内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、监管执法和投资者保护等各个方面。 全面实行股票发行注册制将带动我国资本市场基础性制度建设,增强对实体经济和科技创新的支持力度,促进市场生态不断优化与重塑。注册制下多样化且清晰的准入条件和板块定位,有助于各类企业精准识别适合自身发展的板块,实现企业自身高质量发展,并有助于推进产业升级和经济结构调整,服务国家重大发展战略。 随着注册制的试点与推广,我国IPO申报数量整体呈现上升趋势,IPO市场活力不断提升。但从2022年IPO名义通过率为88.55%、实际通过率仅为61.74%的数据来看,名义通过率与实际通过率间存在较大差距,存在IPO企业排队较多、企业撤回申请材料情况增加的情况,说明注册制并不意味着对拟IPO企业放松要求,而是对企业的信息披露质量提出了更高的要求。 自科创板进行注册制试点后,已有学者从IPO审核问询监管角度分析审核问询函的回函信息质量对IPO抑价的影响、探究审计师声誉机制在审核问询过程中发挥的作用(鲁桂华等,2020;薛爽和王禹,2022)。股票发行注册制改革全面落地后的新研究场景下,全面梳理该政策的背景和关键特征将有助于后续研究的展开。 本文首先系统回顾了注册制改革制度背景,指出注册制改革是顺应了资本市场发展新阶段的重大举措,将有助于优化职能定位、提升IPO定价质量、提高发行审核及退市效率,以及增强信息披露水平。其次,本文总结了我国注册制典型特征,包括加强上市包容性、优化发行承销制度、进一步完善新股询价定价机制与审核注册程序等,并与其他资本市场的发行注册制度进行对比,指出我国注册制改革适应中国场景、具有中国特色。最后,本文针对全面推行注册制这一制度变革提出如下资本市场中未来值得深入研究的话题:(1)IPO审核问询问题。例如,如何提高审核问询的质量和效率?(2)新场景下的IPO定价问题。例如,如何提高IPO定价效率?中国特色估值体系将对估值逻辑产生何种重塑效应?(3)注册制改革对各类市场参与者的影响。例如,中介机构(包括会计师事务所、投行、券商等)如何在全新的业务体系和竞争格局中站稳脚跟?发行方如何提升公司质量和价值以应对注册制市场下的优胜劣汰效应?不同类型投资者如何适应新的发行制度?各利益相关方将产生何种利益交叉?(4)注册制的实施效果评估问题。包括资本市场落实效果、企业信息披露(企业信息披露行为差异、溢出效应及经济后果)以及对于其他资本市场的影响等。(5)后续监管问题。即在选择权交给市场的大背景下,后续监管如何支持前端市场“活而不乱”? 本文后续结构安排如下:第二部分是IPO全面注册制改革的背景,主要涵盖制度的演变历程以及改革动因。第三部分是IPO全面注册制的典型特征,以及我国各阶段发行制度和不同资本市场发行制度的比较分析。第四部分是未来研究机会,涵盖IPO审核问询、IPO定价、各利益相关方、注册制实施效果与后续监管等方面。第五部分是研究结论。 (一)IPO发行制度变迁 自A股市场成立至今,我国IPO发行制度经历了行政主导的审批制、行政主导向市场主导转变的核准制和注册制三个主要阶段(见表1)。 1.审批制阶段(1993~2000年) 1993年4月,国务院颁布《股票发行与交易管理暂行条例》,全国统一的股票发行审批制度正式确立。在审批制度下,股票发行审核采用两级行政审批,发行人需要先向地方政府或中央企业主管部门提出申请,获得批准后再送证监会复审。审核过程中,监管部门对企业质量进行实质性审查。同时,股票每年的发行规模由国务院批准,国家计委、国务院证券委在批准的发行规模内对不同地区、部门分配配额。审批制度根据配额分配方法可以先后分为“额度管理”和“指标管理”两个阶段,额度管理采用“额度控制”方式控制股票发行的总量和速度,自1993年起实施至1997年,后期因存在部分地方政府将发行额度进一步分解给若干企业,产生上市公司规模较小、各地区与行业的分配方式趋同等问题,因而逐步转为指标管理的分配方式。指标管理采用“总量控制、限报家数”方式进行管理,实施时间为1998年至2000年。 2.核准制阶段(2001~2023年) 2000年3月16日,证监会发布《股票发行核准程序》,标志着我国股票发行制度开始由审批制转为核准制。2001年3月起,证监会决定全面推行股票发行核准制。相较于审批制,核准制取消了股票发行指标管理、行政推荐的做法,从由政府选择企业改为由市场中介机构培育、选择和推荐,监管部门则发挥实质审核与监管作用。在申请发行股票时,发行人不仅需要充分披露企业的真实情况,还必须符合相关法律和证券监管机构规定的条件。具体地,核准制又先后经历了“通道制”和“保荐制”两个阶段。通道制自2001年3月实施,至2004年12月31日停止,其以具备主承销商资格的证券公司在2000年所承销项目数为基准,对证券公司可以推荐拟公开发行股票的企业家数进行分配。保荐制自2004年2月开始实施,其中创业板于2020年改革后开始采用注册制,主板则应用保荐制直至2023年注册制全面铺开,保荐制下企业发行上市必须由保荐机构和具备保荐代表人资格的从业人员进行保荐。保荐机构需对发行人进行辅导和尽职调查,并对发行人的发行事项进行审慎核查。 3.注册制改革(2013年至今) 中国股票发行注册制改革遵循试点先行、先增量后存量、逐步推开的改革路径,自2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出推进股票发行注册制改革后,我国先后在科创板、创业板和北交所开展注册制试点。我国股票发行注册制改革经历了“四步走”历程,包括科创板率先尝试、创业板存量改革试点、北交所设立并试点注册制和主板全面注册制改革。改革主要历程为:2018年11月5日,国家主席习近平在首届中国国际进口博览会上宣布设立科创板并试点注册制,标志注册制改革进入启动实施阶段;2019年7月22日科创板首批公司正式上市;2020年4月27日,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》,创业板试点注册制改革启动,同年8月创业板注册制首批公司上市;2021年9月2日,国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会的致辞中宣布设立北京证券交易所,并同步试点注册制,同年11月北交所首批公司上市;2023年2月主板全面注册制改革正式启动,证监会就全面注册制改革制度及规则向社会公开征求意见;2023年2月17日,证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,标志着A股市场正式迈入全面注册制时代,股票发行注册制分步改革平稳落地;2023年4月10日,主板首批注册制新股正式上市交易,包括中信金属、陕西能源、海森药业、南矿集团、中电港、江盐集团、常青科技、柏诚股份、登康口腔、中重科技十家企业。 (二)IPO注册制改革的动因及预期效果 注册制改革结合资本市场发展新阶段的特点对发审制度进行完善和优化,将进一步提升市场资源配置效率,推动中国特色现代资本市场健康发展。在审批制阶段,市场机制尚不完善,为保证发审质量,监管机构对股票发行进行直接审批。相对于审批制,核准制对企业的信息披露和质量进一步监管,企业需要在证监会的核准下才能发行股票,以保证市场的公平和透明。随着资本市场快速发展,为适应新形势新情况,我国开展了关乎资本市场全局的注册制改革。具体地,注册制改革预期将产生如下效果。 第一,优化监管职能。注册制将审核权力由证监会下放到证券交易所,优化证监会和交易所职能定位,实现监管与审核分离,有助于减少企业可能出现的寻租行为。同时,注册制要求审核全过程公开透明,从而提高了审核注册的可预期性。 第二,提升IPO定价效率。区别于核准制下遵循“限价发行”以及存在“23倍市盈率”的限制,注册制主要实行市场化询价,通过深化市场化改革建立完善以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制。随着我国资本市场日益成熟,取消核准制下23倍发行市盈率的隐性红线、新股上市的前5个交易日不设涨跌幅限制等措施,有助于市场充分发挥价格发现的功能,注册制下首发定价将更加合理。 第三,提高发审及退市效率。注册制改革在充分信息披露基础上缩短了审核时间,从而提升了发行效率;同时,注册制改革建立了A股常态化退市机制,通过多道红线标准设置,形成“有进有出”和“优胜劣汰”的市场生态。 第四,提高IPO信息披露水平。注册制相比于核准制更加强调信息披露的重要性,将选择权交给市场,要求企业所披露的信息必须满足投资者做出投资决策所需的要求,同时易于普通投资者理解(宋顺林,2021;吕怀立等,2021),从而降低了投资者对有效信息的获取难度,有助于投资者获取更多IPO企业信息,降低信息不对称性。 在注册制改革历程中,我国始终坚持“尊重注册制的基本内涵”“借鉴国际最佳实践”和“体现中国特色和发展阶段”的原则。目前,我国“试点先行、先增量后存量、逐步推开”的改革路径成效显著,已探索出适用于中国特色现代资本市场的注册制框架。 (一)注册制关键内容 1.优化企业上市条件,加强上市指标包容性 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等文件,本文总结了主板、创业板、科创板和北交所注册制下主要上市发行条件,如表2所示。可以看出,注册制尽可能将核准制下的发行条件转化为信息披露要求,设置并综合考虑了预计市值、净利润、收入、现金流等多因素的多套包容性上市指标,取消了现行主板发行条件中关于“不存在未弥补亏损”“无形资产占比限制”等方面的要求,在上市发行条件方面实现全市场基本统一。 此外,自科创板试点注册制以来,我国逐渐出现存在表决权差异及红筹上市企业:2020年1月20日,优刻得成为首家在科创板成功上市的“同股不同权”企业;2020年2月27日,华润微登陆科创板,成为第一家在境内上市的红筹企业;2020年7月16日,中芯国际在科创板上市,成为首家“A+H”上市的红筹公司,并于2021年4月2日取消股票简称特别标识U成为科创板首家摘U企业;2020年10月29日,九号公司作为首家通过发行存托凭证成功以红筹身份在境内上市的企业,为红筹企业回归开拓了新路径;2021年12月,百济神州在科创板上市,成为首家在美国纳斯达克、香港联交所和境内三地上市的红筹企业。在全面注册制的新标准下,主板向“双创板”靠拢:一方面,借鉴以往试点注册制改革的成功经验,对于未在境外上市的红筹企业和已在境外上市的红筹企业作出了全面、细致又具差异化的安排;另一方面,结合我国主板市场特点,对“存在表决权差异安排企业”的上市标准作出规定(见表3)。 2.优化发行承销制度,落实承销商责任及风险防控 首先,通过总结吸收科创板、创业板注册制试点中的发行承销业务自律管理实践经验,中国证券业协会对承销配售的规则条款①进行整合优化,制定《首次公开发行证券承销业务规则》等制度,统一了注册制下各板块发行承销规则,明确将股票公开发行自律委员会职责拓展至主板,形成了简明清晰的证券公司承销业务自律管理规则体系,如表4所示(根据沪深交易所《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》整理)。此外,此次注册制改革还对配售限售机制进行如下优化:(1)优化回拨机制,针对网上申购倍数“超过50倍且不超过100倍”以及“超过100倍”的情况设置了不同的回拨比例限制,以调整网下向网上回拨比,并对于主板、科创板和创业板的回拨制度采取差异化安排。(2)根据发行数量差异,明确战略配售规模与参与投资者家数安排,保障证券上市后必要的流动性。(3)新增对一定比例的网下发行实施限售,并根据首次公开发行证券规模设置差异化的网下限售比例要求。(4)重视风险防控机制强化,一方面,完善超额配售选择权实施机制,适当增加操作灵活性;另一方面,引入网下投资者缴纳保证金、二次配售等应对机制,以应对市场重大变化情况。 3.完善新股询价定价机制 注册制下,新股发行的价格和规模主要由市场化方式决定,其主要特点如下(根据沪深交易所《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》整理):首先,各个板块将实行“询价定价为主,直接定价补充”的定价机制,同时规定发行价格对应的市盈率不得超过同行业上市公司二级市场的平均市盈率的定价上限。其次,在询价对象中补充期货公司和职业年金基金等类型,并规定主板上市企业还应当向其他法人和组织、个人投资者询价。第三,优化网下投资者填报价格的机制,网下投资者最多被允许填报3个不同的拟申购价格,价差不得超过20%。第四,调整高价剔除机制比例,将主板询价高价剔除比例从不低于10%调整为不超过3%。第五,引入网下发行限售安排,明确允许采取摇号限售或比例限售方式,以引导投资者审慎报价。第六,完善询价定价信息披露,包括剔除最高报价部分后的网下投资者报价中位数、加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数等。 4.明确职责分工,完善审核注册程序 全面注册制改革综合两大证券交易所的试点规则,制定了统一的《首次公开发行股票注册管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》,推行“交易所审核+证监会注册”的基本架构,提高了审核注册效率和可预期性,建立了分工明晰、各有侧重、相互衔接的证券交易所和证监会职能体系。具体而言,在审核过程中发现重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情或重大违法线索时,证券交易所需及时向证监会请示报告。证监会则更注重对交易所审核工作的统筹协调和监督,并同步关注发行人是否符合国家产业政策和板块定位。同时,本次注册制改革取消了发行审核委员会制度,并规定由国务院证券监督管理机构依照法定条件负责证券发行申请注册。 (二)我国各阶段发行制度的典型特征对比 如前述,我国股票发行制度经历了从行政主导的审批制(“额度管理”和“指标管理”)、到市场化方向的核准制(“通道制阶段”和“保荐制阶段”)、再到注册制(询价制度改革)的全过程,具体体现为指标从“额度管控”到“无额度管控”转变,IPO企业从由“政府机构决定”到由“保荐机构或者保荐人来负责培育、选择和推荐”转变,审批性质也由“实质性审批”逐步向“程序性合规审查”转变。注册制下,我国股票发行上市更加趋于市场化,无论是在上市企业数量、发行上市规模和定价方面,还是在审核内容和程度方面,都减少了证监会在企业发行上市过程中的微观管理。 (三)不同资本市场发行特征对比 1.美国:以信息披露为核心,形式审核为主的“双重注册制” 完整的美国IPO发行审核注册制分为联邦和州两个层面,以形式审查为核心。具体地,在联邦层面,美国证监会基于信息披露进行形式审核,负责审核股票发行。在州层面,各州证券监管机构根据各自的证券法(统称为“蓝天法”)设置发行条件,并开展实质审查,从而防止证券欺诈等行为。发行上市时,发行人需在联邦和州同时申请注册(除非获得注册豁免),由联邦和州施行双重监管,又称作“双重注册制”(高锋利,2012)。1996年,《全国证券市场促进法》颁布后,在纽交所、纳斯达克上市的证券得以豁免州的注册义务。整体而言,在美国IPO发行审核与上市审核彼此独立,发行审核由SEC负责,上市审核则由交易所负责,其最重要特征是强化信息披露的有效性,并对价值判断等实质审核采取谨慎克制的态度(孙亮,2021)。 2.英国:强调信息披露的形式审查与发行上市的实质监管② 英国股票发行制度的核心是以伦敦证券交易所(LSE)作为核准主体的自律监管,此监管方式强调信息披露的形式审查以及发行上市的实质监管,伦敦证券交易所并不对发行人披露信息的真实性以及质量水平做出信用担保,且股票发行和上市相分离。如果公司只发行股票而不上市,则只需向公司注册署进行注册登记,即可向公众发行股票,不需要经历实质性审核。对于要公开发行并进入伦敦交易所主板上市的公司,则需通过“双重审核”,即首先需由英国金融行为监管局(FCA)依据上市规则(Listing Rules)和招股说明书规则(Prospectus Rules)进行实质与形式审核。上市规则主要针对公司本身是否符合上市的要求,包括对公司规模、盈利、管理等要求。招股说明书规则主要对招股说明书本身的格式和披露的内容作出要求,若审核通过,则此时发行人取得了“正式名单”(Official List)的资格,然后再通过伦敦证券交易所(LSE)的审核,最终实现上市。 3.日本:专设第三方审核机构,强化独立性 日本股票发行与上市是相对独立的过程,上市审查工作由日本证券交易所委托日本交易所自律法人负责,主要看企业是否符合上市指标条件,包括形式标准和实质标准;发行的主管机关是日本金融厅(FSA),并主要由金融厅下设的督察局负责,金融厅不必再对信息披露开展实质审核,不再进行实质性判断(王化,2015;孙亮,2021)。日本发行制度建立了易于确保中立性和实效性的自律机构组织体制,其自律业务不仅对违反法律法规和交易所各项规定的行为进行事后处理,还着重防患于未然。 综上所述,对比不同资本市场制度可以发现,各国股票发行上市制度各有侧重,如同样作为注册制的典型代表,美股市场化程度较高并配合严格的退市制度、进出双向通道更为通畅;日本则更加强调监管机构的独立性,上市标准相对严格;英国核准制则通过设置发行和上市制度的分离来对不同情形的企业赋予差异化的监管强度。任何发行制度都并非完美,核准制下政府实质审核对上市企业质量进行把关,但可能造成投资者依赖心理、引发潜在寻租问题;而注册制下,发行门槛的降低难以完全确保信息披露的真实性,可能会加剧市场风险和投机性行为(高锋利,2012;杨天姿和周东生,2016)。我国注册制改革借鉴发达资本市场的成功经验,强调信息披露,设置包容化上市条件,完善退市机制,事中监管、事后处罚将进一步强化(陈运森和宋顺林,2018)。但是,此次改革也绝非其他资本市场制度的照抄照搬,如明确关于已境外上市红筹企业的相关上市标准,促进优质中概股和港股回归,对于不同板块设置不同定位(见图1),重视促进科技自立自强、解决“卡脖子”问题等,是基于我国独特背景和自身实际推出的重要举措。 (一)IPO审核问询 全面注册制改革对新股发行上市的审核注册程序及职责分工进行了优化,有助于提高审核注册的质量和效率,充分发挥审核问询的追根溯源功能,促使发行上市全过程更加规范、透明、可预期。基于注册制改革中审核问询制度的特征与重要性,未来可以关注其对如下方面带来的影响: 一是关注审核问询对IPO信息披露的影响。注册制下的审核问询综合运用了现场检查与督导等多种监管方式,促使发行人披露真实、准确、完整的信息。俞红海等(2022)的研究表明,科创板的注册制审核问询能显著提升招股书的信息披露程度,审核问询函对特定主题的关注会促使招股书增加对应主题的信息披露含量,从而提升IPO信息披露水平。在全面推行注册制改革后,以上结论是否同样适用主板,全面注册制的审核问询工作是否起到了压实发行人信息披露第一责任和中介机构“看门人”责任的作用,值得进一步探究。 二是可以关注审核问询函和回函本身披露的信息。监管机构发出的审核问询函以及IPO企业对应的回复函是信息披露的重要部分,有助于投资者更好研判公司质量。已有研究基于科创板IPO公司多轮审核问询回复函的文本信息,从回复函的“质”和“量”两维度考察其对IPO定价效率的影响,发现回复函的信息量越大,对应的企业首发抑价程度越低(薛爽和王禹,2022)。根据注册制的审核理念与程序,在上市审核问询过程中,不同公司收到审核问询函的轮数和问题数量具有较大的差异性,当监管机构认为发行公司信息披露尚未达到规范水平时,会进行更高强度的问询以督促发行人和中介机构提高信息披露质量(鲁桂华等,2020)。随着全面注册制改革的深化,审核问询将成为每个IPO公司的必经之路,未来可以进一步探究问询函与回函本身数量、频率、文本内容透露的特征,以及影响问询函或回函的数量、速度等影响因素,促使审核问询质量提升。 (二)IPO定价 长久以来,IPO定价一直是研究的热点话题(Ritter和Welch,2002)。全面注册制下实行以市场化询价方式定价为主体、以直接定价为补充的定价机制,未来在IPO定价层面可以更多关注如下新问题和新场景: 第一,探究全面注册制对新股抑价情况的影响。我国证券市场存在着新股超额抑价即首次公开募股中新股发行定价偏低的情况(朱红军和钱友文,2010)。Shi等(2013)证明更广泛的披露要求可以减少IPO市场的信息不对称,从而降低IPO抑价程度。全面注册制改革以信息披露为中心,使发行制度逐渐市场化,理论上应提高公司发行过程的信息含量,降低信息不对称程度,从而降低IPO抑价率。在注册制法律建设基本完成且全面铺开的环境下,未来可以进一步探究全面注册制对新股抑价情况产生的影响。 第二,探究全面注册制对IPO的定价效率与合理性的影响。全面注册制将新股上市的“审批权”交还给市场上的投资者,同时取消了23倍市盈率和新股上市前5个交易日的涨跌幅限制,有利于市场充分发挥价值发现的功能,使得新股定价机制更为灵活合理。国内外学者研究发现,市场化的IPO报价方式比行政化的IPO报价方式更为有效(Cheung等,2009;宋顺林和唐斯圆,2017;Chen等,2018;赖黎等,2022)。以市场化询价方式为主进行定价的全面注册制对IPO的定价效率与合理性有何影响,为进一步研究提供了新的场景,并可以借此检验全面注册制度的政策效果。 第三,探究建设中国特色估值体系对全面注册制下IPO定价可能产生的影响。自2022年首次提出探索建立中国特色估值体系以来,我国资本市场的估值定价逻辑和估值体系正在迎来重塑。陈运森(2023)提出,中国特色估值体系关注的重点是企业质量,要求结合我国的产业、行业和企业特点进行综合定价,将提高估值定价的科学性和有效性。作为资本市场全要素、全链条的改革,全面注册制改革有效完善了资本市场的各项基础制度,为建立中国特色估值体系奠定了良好基础。未来,随着中国特色估值体系的逐步建立,可以进一步探索估值体系重塑将对全面注册制下的IPO定价产生何种影响。 (三)利益相关方 1.中介机构 证监会在《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》中提出要强化中介机构责任,新证券法进一步强调了相关机构的责任。探究注册制如何影响中介机构市场格局及执业质量具有一定的理论和实践意义。 首先,全面注册制取消了发行审核委员会制度,意味着审计意见在IPO中地位和作用的进一步凸显,审计师的重要性和专业性将得到更多的重视。因此,“注册制会如何影响审计市场的竞争性”“如何提升注册制下审计师执业质量”等问题应当引起关注。 其次,在注册制的市场自我约束机制下,企业发行上市更趋于市场化,一旦有保荐的项目被退市,对承销保荐机构而言,其品牌形象和实际利益都将大幅受损。因此,承销商声誉效应、执业质量和能力、行业竞争格局、证券公司承销业务自律管理规则体系运行效果等方面的问题值得进一步探索。 2.发行方 注册制提供了研究公司自愿信息披露行为的新场景,同时强调由市场筛选真正优秀的企业,实现更有效率的资源分配。具体地,注册制背景下发行方的潜在研究方向主要可概括为“发行方自愿信息披露决策”和“上市公司质量优化”两个方面。 发行方自愿信息披露决策方面,已有研究从自愿信息披露的影响因素出发,发现国家法律、制度建设和政治经济环境、公司规模、盈余业绩、公司所在地、高管背景、市场结构等因素都将影响公司的自愿性披露行为(Bushman等,2004;范德玲等,2004;肖曙光等,2017;李瑞敬等,2022)。从自愿性信息披露后果出发,企业的自愿性信息披露虽然能够向投资者传递出公司发展向好的信号,改善高管激励、提升资本市场定价效率、助力企业融资(Graham等,2005;Dhaliwal等,2011;朱春艳和罗炜,2019;方红星和楚有为,2019),但是过度的信息披露同样可能会损害公司自身利益诉求(程新生等,2012;韩鹏和岳园园,2016)。因此,如何权衡信息披露方面的投资者利益与公司发展诉求、提高公司信息披露质量是注册制下企业方应当慎重思考的命题。 上市公司质量优化方面,在注册制下,上市公司的两极分化和优胜劣汰效应会更加明显,如何处理好注册制改革与提高上市公司质量的问题将成为重点研究话题。这是因为,注册制下企业上市不再是“一劳永逸”,A股常态化退市机制建立,退市力度明显加大。同时,红筹企业和同股不同权企业上市标准的放宽意味着中概股和港股将迎来回流机会,本土企业将会与更高质量、更加多元化的企业实现良性竞争。在此背景下,企业价值提升将直接关乎企业的生死存亡。因此,发行方如何应对注册制改革带来的资本市场竞争新形势以及应对效果都是值得讨论的话题。 3.投资者 中国股市投资者结构中散户占比高、机构投资者占比低且趋于散户化。根据中国证券登记结算有限责任公司统计,截至2023年2月,全国投资者数量达2.15亿,其中自然人投资者占比99.76%,机构投资者数量51.56万家,占比0.24%,个人投资者仍是我国资本市场的主要参与者。散户为主的投资者结构存在获取信息内容受限、信息处理能力较弱、风险控制不够理性、专业化程度较弱等一系列问题(冯旭南,2014)。因此,注册制下应更加关注现存投资者结构不均带来的相应问题,具体可分为如下方面: 一是关注机构投资者的专业优势能力发挥。注册制下中小投资者将难以通过盲目“打新”等投机行为获利,加之退市制度的完善,投资风险攀升,委托专业机构进行私人资金管理将成为一种优质选择,机构投资者的优势将愈发明显。现有研究显示,机构投资者的专业程度与其对企业信息披露透明度的关注程度呈现正向相关性(唐松莲和胡奕明,2011);同时,机构投资者的加入能够对企业管理者的过度投资行为起到抑制作用(潘前进和李晓楠,2016)。因此,研究如何提升机构投资者在投研及风控方面的硬实力,进一步发挥其对管理层行为的约束作用和对企业透明度的促进作用,对于提升市场投资回报效率和维护资本市场稳定运行具有重大意义。 二是重视整体投资者素质的提升。注册制提高了对于企业信息披露的要求,增加了投资者的信息获取途径。现有研究表明,投资者信息能力的提升对于提高盈余预期精度、降低股票崩盘风险,提升资本市场效率起到显著的促进作用(丁慧等,2018a;2018b),因此,研究如何最大程度利用我国注册制改革的背景优势提高投资者利用增量披露信息的效率和效果、提高投资者专业素质,对于提高我国资本市场质量具有重大意义。 4.利益相关方关系 全面注册制下,仍需关注承销定价过程中可能存在的利益输送问题。发行方、承销商间容易由于其同质利益诉求(即尽最大努力提高发行价格,继而提高融资金额)形成利益共同体,加之承销券商可能同时具有参与询价的资格,存在获取更多后续承销份额的动机,如:程小可等(2022)的研究发现注册制下IPO询价阶段机构投资者报价呈现出明显的众数群聚现象,即大多数机构投资者报价集中在众数报价上下1%的区间范围内。因此股票发行注册制度下利益输送问题、监督机制以及监督效果也是未来研究的重点问题。 (四)全面注册制的实施效果 1.资本市场落实效果 本次全面实行股票发行注册制的主要目标是解决制度安排的完善定型和推广问题,经过创业板、科创板与北交所试点注册制的有效实践,我国证券交易所市场由单一板块逐步向多层次拓展,错位发展、功能互补的市场格局基本形成(罗党论等,2022),全面注册制在资本市场的落实效果(如板块定位的落实)及其影响因素应当成为未来研究的重点问题。 2.不同资本市场的交互影响 近年来,外资“鲶鱼”不断入场,促进中国市场走向多元化发展。注册制改革使得外国投资者更愿意通过内地渠道(如合格境外投资者)和离岸渠道(如股票通和债券通计划)进入中国资本市场,寻求在中国差异化发展的同时,也能够将其在已实行注册制的境外市场的从业经验带入我国本土市场,中外资证券公司将有更多机会在股票发行上市过程中的项目筛选、发行定价和市场销售等方面开展业务交流,实现优势互补。因此,如何最大程度拉近中国资本市场与境外发达市场之间的距离、利用外资优势发展本土市场定价机制、培养成熟规范的机构投资者和归位尽责的中介机构,也是未来值得研究的问题。 (五)上市后监管 注册制既是对政府与市场关系的调整,也是一场涉及监管理念、体制和方式的深刻变革,对我国股票发行的法治化水平提出了更高的要求。目前,我国十分重视股票发行的法治水平建设。例如,为了打造廉洁注册制,证监会从后端入手,保持“零容忍”执法高压态势,认真贯彻《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,对于欺诈发行、财务造假等严重违法行为建立了覆盖全链条相关人员的完善司法体制,形成强有力的震慑;通过制定和推行主板及科创板《股票异常交易实时监控细则》,使得股票异常交易监管更趋规范和透明。现行法制层面监管制度的有效性、企业层面机会主义行为的日常一线监管、中介机构勤勉负责保荐责任的落实以及监管型小股东作用发挥等资本市场监管和投资者保护问题,将是确保全面注册制下资本市场高质量发展的关键问题(陈运森和宋顺林,2018;陈运森等,2019;陈运森等,2021),应该是监管层面研究关注的重点。 党的二十大报告指出:“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。没有坚实的物质技术基础,就不可能全面建成社会主义现代化强国”。注册制的全面推行为经济高质量发展注入了新动能,也带来了新的研究场景。本文梳理了我国发行上市的制度背景、典型特征,并在此基础上探讨注册制全面展开后引发的研究问题,从而为后续研究的开展提供参考和方向。 本文首先介绍了我国股票发行制度的改革历程,并指出注册制改革顺应了资本市场发展新阶段的特点,能够在一定程度上优化职能定位、促使IPO定价更合理、提升发审效率、形成常态化退市机制以及增强信息披露质量,助力我国经济高质量发展。其次,通过将我国注册制典型特征与其他发审制度(即审批制下的额度管理与指标管理、核准制下的通道制与保荐制)及其他资本市场 (美国、英国、日本)发行注册制度进行对比介绍,本文讨论了注册制的典型特征。最后,基于前文分析介绍,本文从股票审核问询、发行定价机制、利益相关方、注册制的实施效果以及后续监管等方面提出如下未来研究方向:(1)审核问询机制的有效性及其质量。(2)新场景下IPO定价效率及中国特色估值体系对估值逻辑的重塑影响。(3)注册制对各利益相关方行为决策及行为后果带来的影响。(4)企业信息披露行为、资本市场落实效果以及不同资本市场的交互影响。(5)法制完善、监管及投资者保护路径及效果。 ①原《首次公开发行股票承销业务规范》《注册制下首次公开发行股票承销规范》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销特别条款》以及《首次公开发行股票配售细则》。 ②由英国金融行为监管局和伦敦证券交易所官网资料汇总而来。 [1]陈运森.构建中国特色估值体系[N].经济日报,2023-03-09(4). [2]陈运森,邓祎璐,李哲.证券交易所一线监管的有效性研究:基于财务报告问询函的证据[J].管理世界,2019,(3):169-185. [3]陈运森,宋顺林.美名胜过大财:承销商声誉受损冲击的经济后果[J].经济学(季刊),2018,17(1):431-448. [4]陈运森,袁薇,李哲.监管型小股东行权的有效性研究:基于投服中心的经验证据[J].管理世界,2021,(6):142-158. [5]陈运森,郑登津,李路.民营企业发审委社会关系、IPO资格与上市后表现[J].会计研究,2014,(2):12-19. [6]程小可,武迪,高升好.注册制下IPO过程中机构投资者合谋报价研究:来自科创板与创业板的经验证据[J].中国软科学,2022,(8):103-118. [7]程新生,谭有超,刘建梅.非财务信息、外部融资与投资效率——基于外部制度约束的研究[J].管理世界,2012,(7):137-150. [8]丁慧,吕长江,陈运佳.投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体“上证e互动”的证据[J].管理世界,2018a,34(9):161-171. [9]丁慧,吕长江,黄海杰.社交媒体、投资者信息获取和解读能力与盈余预期——来自“上证e互动”平台的证据[J].经济研究,2018b,53(1):153-168. [10]杜兴强,赖少娟,杜颖洁.“发审委”联系、潜规则与IPO市场的资源配置效率[J].金融研究,2013,(3):143-156. [11]范德玲,刘春林,殷枫.上市公司自愿性信息披露的影响因素研究[J].经济管理,2004,(20):69-75. [12]方红星,楚有为.自愿披露、强制披露与资本市场定价效率[J].经济管理,2019,41(1):156-173. [13]冯旭南.中国投资者具有信息获取能力吗?——来自“业绩预告”效应的证据[J].经济学(季刊),2014,13(3):1065-1090. [14]高锋利.中美证券发行审核制度的比较及思考[J].法制与社会,2012,(24):30-31. [15]韩鹏,岳园园.企业创新行为信息披露的经济后果研究——来自创业板的经验证据[J].会计研究,2016,(1):49-55. [16]胡旭阳.审核参与、知识溢出与IPO审计市场份额[J].审计研究,2015,(2):89-96. [17]黄亮华,谢德仁.核准制下IPO市场寻租研究——基于发审委员和承销商灰色关联视角[J].中国工业经济,2016,(3):20-35. [18]赖黎,蓝春丹,秦明春.市场化改革提升了定价效率吗?——来自注册制的证据[J].管理世界,2022,38(4):172-184. [19]李敏才,刘峰.社会资本、产权性质与上市资格——来自中小板IPO的实证证据[J].管理世界,2012,(11):110-123. [20]李明,郑艳秋.盈余管理、媒体负面报道与公司上市后业绩变脸——基于我国创业板上市公司的经验证据[J].管理评论,2018,30(12):212-225. [21]李瑞敬,李育昆,袁蓉丽,孙健.高管信息技术背景与自愿性信息披露——基于业绩预告的实证分析[J].管理评论,2022,34(12):264-275. [22]刘瑞琳,李丹.注册制改革会产生溢出效应吗?——基于企业投资行为的视角[J].金融研究,2022,(10):170-188. [23]柳建华,孙亮,卢锐.券商声誉、制度环境与IPO公司盈余管理[J].管理科学学报,2017,20(7):24-42. [24]鲁桂华,韩慧云,陈运森.会计师事务所非处罚性监管与IPO审核问询——基于科创板注册制的证据[J].审计研究,2020,(6):43-50. [25]逯东,万丽梅,杨丹.创业板公司上市后为何业绩变脸?[J].经济研究,2015,50(2):132-144. [26]罗党论,张奡然,李滢琛,吴殷.北交所成立:动因、制度分析与发展建议[J].财务研究,2022,(3):65-74. [27]吕怀立,贾琬娇,李婉丽.核准制保荐经历与科创板IPO定价——来自保荐代表人的经验证据[J].会计研究,2021,(5):95-106. [28]潘前进,李晓楠.管理者能力、机构投资者与企业投资过度[J].现代管理科学,2016,(3):106-108. [29]彭涛,朱冠平,王俊,经菠.股票发行制度与初创科技型企业估值:基于准自然实验的证据[J/OL].南开管理评论:1-23[2023-05-15].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.20230227.1455.006.html. [30]宋顺林.IPO市场化改革:共识与分歧[J].管理评论,2021,33(6):270-279. [31]宋顺林,唐斯圆.IPO定价管制、价值不确定性与投资者“炒新”[J].会计研究,2017,(1):61-67. [32]孙亮.境外新股发行上市制度比较[J].中国金融,2021,(7):79-80. [33]唐松莲,胡奕明.机构投资者关注上市公司的信息透明度吗?——基于不同类型机构投资者选股能力视角[J].管理评论,2011,23(6):31-40. [34]王兵,辛清泉.寻租动机与审计市场需求:基于民营IPO公司的证据[J].审计研究,2009,(3):74-80. [35]王彩,李晓慧.同行自愿披露对企业盈余管理的影响——来自自愿性业绩预告的证据[J].经济管理,2022,44(6):172-189. [36]王化.日本股票发行上市制度与监管制度[J].清华金融评论,2015,(12):86-88. [37]肖曙光,罗美,张延平.企业自愿性信息披露的决策机理差异性——基于不同时代与市场结构的比较研究[J].经济管理,2017,39(6):86-100. [38]薛爽,王禹.科创板IPO审核问询回复函与首发抑价[J].管理世界,2022,38(4):185-203. [39]杨天姿,周东生.股票发行制度的比较研究[J].中国市场,2016,(42):74-75. [40]俞红海,范思妤,吴良钰,马质斌.科创板注册制下的审核问询与IPO信息披露——基于LDA主题模型的文本分析[J].管理科学学报,2022,25(8):45-62. [41]周孝华,赵炜科,刘星.我国股票发行审批制与核准制下IPO定价效率的比较研究[J].管理世界,2006,(11):13-18. [42]朱春艳,罗炜.上市公司自愿信息披露与高管薪酬绩效敏感度[J].会计研究,2019,(5):51-58. [43]朱红军,钱友文.中国IPO高抑价之谜:“定价效率观”还是“租金分配观”?[J].管理世界,2010,(6):28-40. [44]Bushman, R.M., Piotroski, J.D., Smith, A.J. What determines corporate transparency?[J]. Journal of Accounting Research, 2004, 42(2): 207-252. [45]Chen, J., Ke, B., Wu, D., Yang, Z. The consequences of shifting the IPO offer pricing power from securities regulators to market participants in weak institutional environments: Evidence from China[J]. Journal of Corporate Finance, 2018, 50: 349-370. [46]Cheung, Y.L., Ouyang, Z., Tan, W. How regulatory changes affect IPO underpricing in China[J]. China Economic Review, 2009, 20(4): 692-702. [47]Dhaliwal, D.S., Li, O.Z., Tsang, A., Yang, Y.G. Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting[J]. Accounting Review, 2011, 86(1): 59-100. [48]Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S. The economic implications of corporate financial reporting[J]. Journal of Accounting & Economics, 2005, 40(1-3): 3-73. [49]Ritter, J.R., Welch, I. A review of IPO activity, pricing, and allocations[J]. Journal of Finance, 2002, 57(4): 1795-1828. [50]Shi, C., Pukthuanthong, K., Walker, T. Does disclosure regulation work? Evidence from international IPO markets[J]. Contemporary Accounting Research, 2013, 30(1): 356-387. [51]Yang, Z. Do political connections add value to audit firms?Evidence from IPO audits in China[J]. Contemporary Accounting Research, 2013, 30(3): 891-921.

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

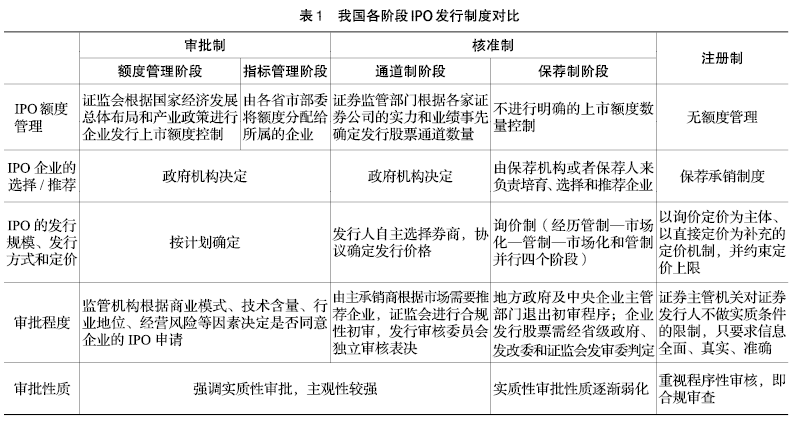

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

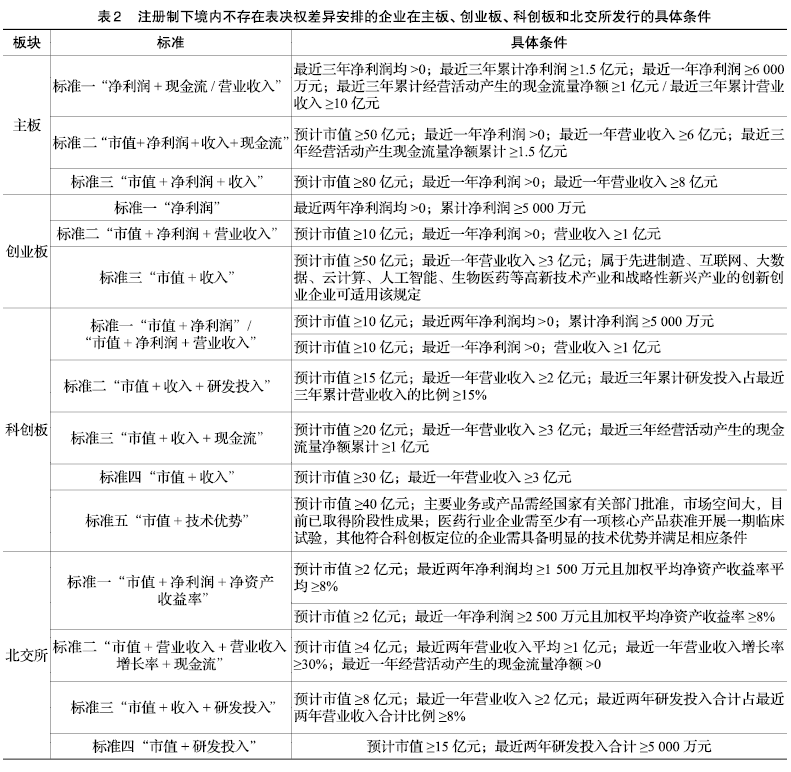

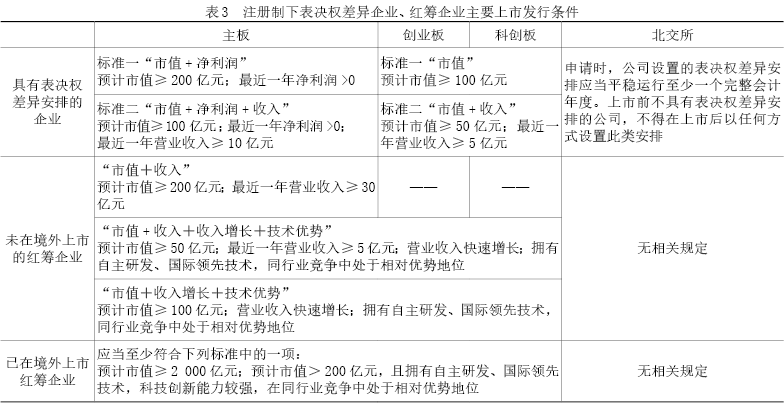

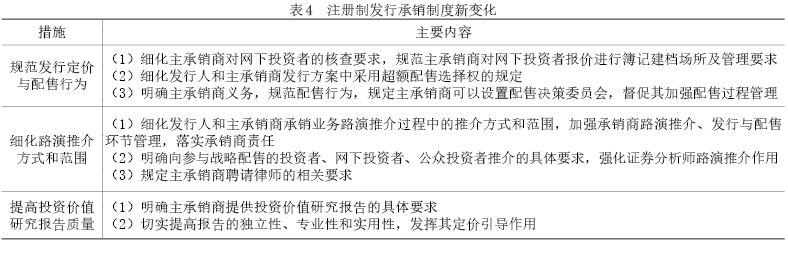

2023年11月