中国财政 | 云南鲁甸:重建美好家园 向着幸福再出发

重建美好家园 向着幸福再出发

财政部云南监管局

2014年8月3日,云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震,习近平总书记第一时间作出重要指示,要求当前把救人放在第一位,努力减少人员伤亡,妥善做好群众安置工作。并主持召开中央政治局常委会会议,研究部署抗震救灾和灾后恢复重建工作。2015年1月19日,习近平总书记来到鲁甸,察看灾情,看望慰问受灾群众,对灾区恢复重建工作把关定向、悉心指导,给予灾区人民亲切关怀和巨大鼓舞。为深入了解鲁甸灾后恢复重建和经济社会发展情况,近期,财政部云南监管局组成调研组深入鲁甸,通过座谈交流、查阅相关资料、现场走访等方式,调研鲁甸县灾后恢复重建以及巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发展的有关情况。

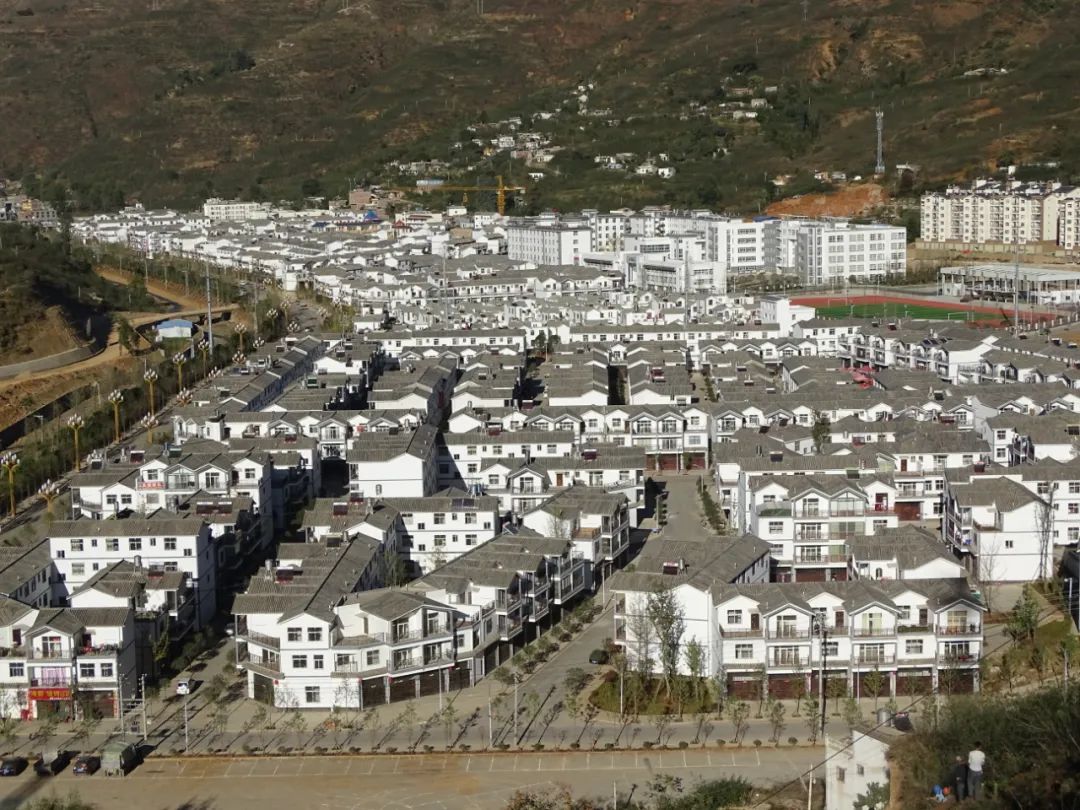

由于震级高、震源浅、震中人口稠密,鲁甸“8·03”地震共造成526人死亡、109人失踪、2260人受伤,39.32万人不同程度受灾,直接经济损失198.49亿元,灾害损失严重。“一方有难,八方援助”,国家和社会各界先后投入各类资金共计76.25亿元帮助鲁甸迅速恢复重建。2017年11月,经过三年的艰苦奋战,鲁甸灾后恢复重建工作全面完成,实现了“户户安居、家家有业、乡乡提升、生态改善、设施改进、经济发展”的重建目标。昔日满目疮痍的地震灾区,如今已是新房新村新面貌,群众安居乐业。

——经济发展大跨越。2014—2021年,鲁甸县GDP总量从44.4亿元增加到91.3亿元,固定资产投资从52亿元增加到77.3亿元,城镇居民人均可支配收入从19035元增加到32037元,农村居民人均可支配收入从6521元增加到了12525元。

——居住条件大变样。鲁甸县在恢复重建中修缮加固4.48万户民房,重建4.86万户民房,并建成龙头山、火德红2个重点集镇和23个集中安置点,受灾群众全部喜迁新居。整个鲁甸县面貌一新,配套服务更加齐全,人居环境显著改善,群众生活方式明显转变,展现了新房新村新气象,综合发展水平跨越近30年。

——公共服务大改善。灾区社会事业全面发展,损毁的学校、医院全面得到恢复和提升,成为最安全、最牢固、群众最放心的建筑。15所中学、74所小学、4所幼儿园恢复重建全面完成,新增校区面积133.2万平方米,新增校舍27.96万平方米,学校布局更加合理,教学条件显著改善。全县建成卫生类项目128个(其中村级卫生室84个),建筑面积6.34万平方米,群众看病就医更加方便。通过培养全科医生、“特岗医生”等方式,提升灾区医疗机构卫生技术水平。建成村级活动场所32个,建成投用一批村级文化广场、图书室、乡镇公共服务管理业务用房、卫星直播等公共服务设施。

——灾区人民心向党、感党恩、跟党走。调研组走访了邹体富老人,一进老人家中,就看见一楼客厅墙上端端正正地挂着习近平总书记2015年在鲁甸灾区考察时看望老人的照片。邹体富夫妇和子女们一直铭记党的关怀,自强不息,感恩奋进,日子过得红红火火。大儿子邹家荣依托花椒林下土鸡养殖,利用自家两层半的小楼开起了椒林鸡火锅店,日子过得幸福美满。邹体富老两口还去了泰国、越南旅游。老人告诉我们,现在最大的心愿就是想去一趟北京,要把自己家种的花椒亲手送给总书记,告诉总书记他们现在过得很好,请总书记放心。

——恢复重建中打赢脱贫攻坚战。习近平总书记在鲁甸考察时强调:“灾后恢复重建要和扶贫开发一起抓”,“深入实施精准扶贫、精准脱贫,项目安排和资金使用都要提高精准度,扶到点上、根上,让贫困群众真正得到实惠。”2015年以来,鲁甸各级干部群众始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托,感恩奋进、克难攻坚,精准发力、精准施策,累计投入财政专项扶贫资金14.09亿元,统筹整合财政涉农资金13.76亿元,举全县之力打赢脱贫攻坚战。2020年4月,全县96个贫困村(社区)全部出列,3.21万户、12.5万名贫困人口全部脱贫退出,贫困发生率降到0.76%,顺利实现脱贫摘帽。

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作,鲁甸县深入贯彻落实《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》,立足自身基础、资源、区位、交通等优势,统筹谋划推进乡村振兴工作。

——坚持规划先行。突出示范引领,整体推进全县乡村振兴空间规划,高标准做实县城、重要集镇、一般集镇、中心村、一般村五级规划,完成36个行政村实用性村庄规划编制,实现乡村振兴空间规划与城市规划有效衔接,着力构建城乡融合发展新格局;坚持项目工作法,科学编制《鲁甸县乡村振兴三年行动计划》,突出产业发展、基础设施建设、公共服务等重点,规划实施项目365个,涉及资金22.5亿元。

——打造示范标杆。持续擦亮卯家湾和龙头山“两张名片”,引领脱贫致富示范区建设。卯家湾安置区共承接搬迁安置了鲁甸、巧家、彝良、永善、盐津5个县共9100户39106人,是全国跨县搬迁建档立卡贫困人口最多的易地搬迁安置区。卯家湾安置区聚焦“安居、乐业、致富、融合”四部曲,全面补齐基础设施、产业就业、公共服务短板,健全完善社区服务管理体系,开发上线“幸福卯家湾”智慧社区管理平台,实行“红黄绿”标签化精准识别帮扶救助,让搬迁群众住得“舒心”,推动稳定致富、深度融入,着力打造成为脱贫致富示范区样板、全省城乡基层治理示范点、易地搬迁与新型城镇化融合发展标杆。

——筑牢产业支撑。“小小花椒树,致富大产业”,是习近平总书记到鲁甸县龙头山镇考察灾后恢复重建工作时提出的。走进龙头山镇光明村,漫山遍野的花椒树挂果结籽,林下养殖着“椒林鸡”。鲁甸县现已建成“椒林鸡”养殖示范基地6个,年出栏土鸡1万羽以上。目前,鲁甸县按照“协会+企业+合作社+基地+农户”的模式,已成立县级花椒商会1个、镇村花椒产业协会7个,引进培育了2家省级龙头企业、82家专业合作社,建成花椒加工生产线12条,冷库1.38万立方米,形成了从种植、采摘、初加工、精深加工到销售的全产业链,实现了生态效益、经济效益和社会效益的统一。据了解,截至2021年底,鲁甸县建有各级各类花椒示范样板23个2.15万亩,花椒种植农户4.2万户18万余人、种植面积32万亩,产量1.02万吨,产值9.59亿元。小小花椒树成为了灾区群众的致富大产业。

此外,鲁甸县以鹏欣肉牛养殖等重点项目为引领,因地制宜、整村推进标准化规模养殖场布局建设,着力打造集“规模养殖、饲料加工、集中屠宰、市场销售、品牌塑造”为一体的生猪肉牛全产业链。围绕“果园城市”定位,大力实施苹果老果园改造、示范基地建设等项目,打造一批稳产量、高质量的标准化苹果产业示范园,2021年,鲁甸苹果产值突破2.9亿元,带动2.2万户果农户均增收6000元以上。加快发展马铃薯产业,打造4.1万亩马铃薯高标准示范基地,带动全县21万亩马铃薯产业提质增效、提档升级,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供产业支撑。

——创新就业帮扶。鲁甸县始终坚持把劳务输出作为巩固脱贫成效的重要一环、关键一招,以高度组织化、专业化的劳动力服务体系,实现群众稳定增收。依托1个县级协会、13个乡镇(街道)及103个村(社区)分会的县乡村三级劳务输出协会,建立1379个县乡村组四级劳务输出微信群,有计划、有组织、有规模地开展定点定向定岗组织化转移输出,实现市外定点定向转移输出就业每年持续保持在1.2万人以上。全面提升劳动力综合素质,采取长期与短期相结合、定向与储备相结合的方式积极开展外出务工技能、农村劳动实用技术和务工安全、合法维权等相关政策及法律法规的培训,2021年共开展劳动技能培训203场次、9868人次,实现就业21.81万人,就业率84.3%。

习近平总书记指出:“脱贫攻坚战的全面胜利,标志着我们党在团结带领人民创造美好生活、实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。”对稳定脱贫与乡村振兴任重道远的鲁甸而言,需要接续奋斗,克服各种困难,解决遇到的各种问题。要以乡村振兴为新征程的起点,努力让乡村建设更美丽、更完善、更人性,让人民群众更有幸福感、获得感、成就感。

(一)加强财源建设,增加财政收入。解决县级财政困难根本在于发展县域经济,壮大财源。综合运用财政预算、专项债券、补贴、奖励、贴息、担保、金融等多种形式支持重大项目建设,积极培育财源,助推经济发展,最大限度发挥财政投入效益。加大招商引资力度,鼓励支持社会资本投入乡村振兴事业,引导金融业加大对前景良好的乡村振兴项目的投资,建立多元化投入机制。加强对重点行业、重点企业及新兴行业的税收监管,强化社会综合治税,全面提高税收征管质量和效率。

(二)不断优化产业结构,以产业促就业。积极引导和扶持本土企业和传统产业转型升级,加快花椒、苹果、马铃薯、特色养殖等高原特色产业发展。引进有实力的企业落地生根,推动现代农业科技化、品牌化,提升农副产品经济附加值。鼓励发展农产品加工业、特色手工业。加快鲁甸沿线观光旅游、生态种植等文化旅游业发展,积极推进一、二、三产业融合发展。通过大力发展产业项目,同时加强新型职业农民教育培训,建设新型职业化农民工队伍,让更多的农村劳动力实现就地就近就业,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。

(三)打造标杆品牌,发挥引领示范作用。龙头山镇要力争打造成为全省乡村振兴示范镇,依托良好的生态环境、宜人的气候和花椒种植产业,推进产业融合,打好文旅康养牌;依托悠久厚重的历史文化,重现“千年朱提银都”风采;依托地震遗址公园、抗震救灾纪念馆、防震减灾体验馆讲好鲁甸抗震救灾故事。卯家湾要全力打造省级标准化综治中心,突出党建引领,用好用足“幸福卯家湾”APP平台,完善高清视频监控等技防设施;强化社会治理和管理服务,持续完善“街道、社区、片区、楼栋、住户”五级网格化管理服务体系,坚持落实“红黄绿”分级分类分策管理机制,努力实现社区党组织省级规范化达标创建全覆盖;大力推进民族团结进步示范创建,提升易地搬迁群众的归属感、认同感、安全感和幸福感;积极探索打造“党建+”,坚持党建引领,自治、法治、德治共融共建共促的社区治理新格局。

(四)大力弘扬鲁甸地震恢复重建精神。鲁甸县全体干部群众经过一千多个日日夜夜的辛勤奋战,完成了恢复重建的重任,也锻造形成了“勇于担当、感恩自强,万众一心、砥砺奋进,攻坚克难、坚韧求成”的鲁甸地震恢复重建精神。这是一笔无比宝贵的精神财富,要大力宣传弘扬,把鲁甸地震恢复重建精神转化为做好各项工作、推动云南实现跨越式发展的强大正能量,在奋进中赢得更加美好的未来。

责任编辑:李烝

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月