主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

中国财政 | 广东开展数字财政监督的探索

广东开展数字财政监督的探索

广东财经大学广东省财税大数据重点实验室 黄光

大数据、云计算、人工智能等新一代技术正逐渐驱动社会生产方式、人民生活方式和政府治理方式发生巨大变革,重构了以大数据为基础的政府治理和政府财务会计体系,建立了以数字化、自动化、智能化为核心的财政管理流程,而财政监督管理的思维也要进行重建。实施数字化财政监督正是主动融入大数据智能化时代的要求体现。广东数字财政管理系统建设已取得基本成效,接下来应利用和拓展目前的基础与成果,推动数字化财政监督系统构建,实现对财政资金全景、全流程的跟踪监控与分析,以及对财政预算全过程、全口径的智能化监督与风险预警,提质增效赋能广东数字财政管理,提高财政决策的精准性和科学性。

(一)建立财政监督的指标体系和流程。一是监督指标及其标准值的设定,可以参考社会普遍接受的基准线、警戒线、风险等级等参照物。二是监督流程和规范的制定,既要遵守预算法及其实施条例的规定,又要紧密嵌入数字财政综合管理系统,充分利用大数据等职能技术,实现全面监督。三是监督结果的应用,依据监督结果形成对财政业务以及其他政府部门的及时反馈和约束,并进一步采取有关防控纠错措施。

(二)建设财政监督知识库、知识图谱。一是按照财政监督业务维度梳理建立业务知识库,提供高效精准定位的信息检索,以及观察数据流向和数据关系的数据图谱。数据图谱能够帮助财政体系梳理业务关系及数据之间的来龙去脉,理清数据的口径关系,梳理整体财政业务逻辑。二是将知识库中的财政监督文件进行分类、分部门、分时间存放,按照政策法规、预决算、会计管理、政府债务管理、财政收支等类别进行归类,实现财政监督业务知识图谱的半自动化构建,为其他业务系统提供财政相关知识的查询、参考和引用。

(三)构建“理论+技术+应用”(1+1+N)一体化框架

“1+1+N”构想。整个财政监督体系,通过构建“理论+技术+应用”一体化框架进行。一套监督业务基础支撑体系:依托财政管理理论,围绕财政收入管理和绩效管理,结合数字化财政监督特点,构建包含各类监督业务模型以及知识图谱、指标库、规则库、知识库等通用要件在内的财政监督业务基础支撑体系,为各项财政监督业务的开展提供理论和业务支撑。一个大数据技术支撑平台:根据数据财政监督的需要,构建包括数据处理支撑、数据挖掘分析支撑、职能学习支撑在内的大数据技术支撑平台,为基础数字化财政监督的数字化落地提供基础技术支撑。多专题业务监督应用:分成多个业务板块或专题,围绕业务支撑体系和技术支撑框架,构建各项财政监督业务的信息化落地应用。

监督业务基础支撑体系。创新数字化时代的财政监督理论,以业务监督落地为目标导向,对数字化财政监督业务进行抽象,形成数字化财政监督平台底层业务框架,作为各项业务监督的基础。该框架的核心内涵包括:一是以资金绩效为中心。以财政资金绩效为中心,构建全方位的绩效目标,对各项财政资金绩效的制定、执行、效果进行全过程监督,形成对资金、资产和资源的全面监督评价体系。二是以财政收支作为基本点。财政收入和支出是财政工作的两个基本点,业务底层框架将围绕财政收支管理的主线,构建财政监督业务基础要件和智能化监督模型。三是一个核心模型。以实现财政收支平衡为目标,以历史数据和实时现状为基础,结合收支规模、构成、趋势、风险等预测政府未来收支情况,构建财政收支动态平衡预测模型,协助政府部门挖掘经济潜力,保障基本支出,集中力量办大事、要事。四是多维度监督。从安全、合规、合理、时效、效益、趋势等维度进行全方位监控、分析、评价和预测。五是全方位基本要素支撑。包括知识图谱、业务规则库、绩效指标库、预警指标库、知识库、通用算法、业务监督模型等,为各项业务监督提供基础性、通用性业务支撑。

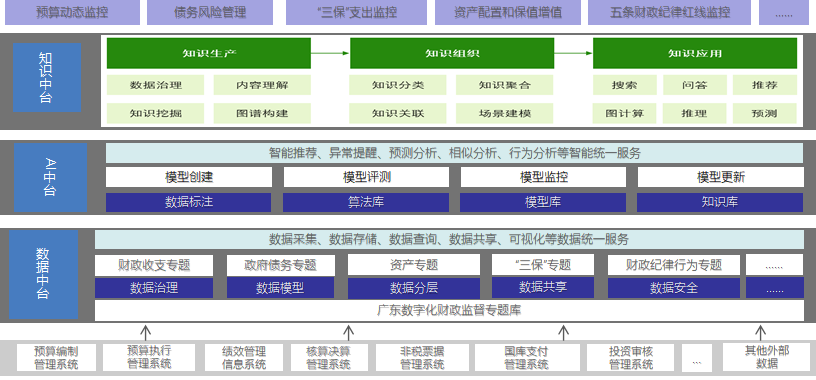

大数据基础支撑平台。搭建大数据分析平台,平台分为实现数据的采集、存储、数据处理、数据应用三层,为基础数字化财政监督的数字化落地提供基础技术支撑。如下图:

第一层实现数据的采集,根据监督分析需要,从数据财政核心系统数据、其他与财政监督分析有关的外部数据进行采集,形成基础数据库。第二层通过对数据进行清洗、转换后,按不同的专题和模型,存储到数据中台中,形成数据分析的基础。第三层通过分类、聚类、回归、预测、关联、因果分析及深度学习等机器学习和人工智能算法,以及图形和图像的可视化交互方式,帮助分析和理解多维度数据,构建数据分析监督模型,对数据进行深度挖掘分析,建立知识中台,实现知识的生产、组织和成果应用,为数据应用提供基础支撑。第四层为应用层,根据财政监督重点,实现不同专题应用。

(一)搭建财政收支动态平衡预测模型。以广义的财政收支动态平衡为核心点,联合财政理论和信息化数字化专家共同组成紧密型的工作团队,尽快实现可落地的数字化财政监督理论创新突破,并在此基础上设计搭建基础模型。初步思路如下:

基于“十三五”期间财政收支平衡情况,初步建立财政收支动态平衡模型,反映财政收入和财政支出各数据指标之间的动态逻辑关系,对关键风险点进行监督考核与风险评判。预测“十四五”时期财政收支平衡情况。包括:广东省经济运行情况研判,分年度预测财政收支情况,债务与还本付息情况,建立跨年度平衡机制。结合经济形势状况,合理确定收支改革方案、预算稳定调节基金和政府性债务使用方案,通过相应增减,建立跨年度预算平衡机制。

(二)选取五个财政业务作为突破口。根据前期调研,结合广东数字化财政的基础和预期目标,优先重点选取数字化财政监督五个突破口,通过以点带面,建设一批重点应用为抓手,产生效果和效应,以全面推进广东实施数字化财政监督建设。

预算动态监控。从“政策出发—预算安排—执行风险—事务风险—业务绩效—工作效率—回馈政策”展开闭环监控,实现对全省财政收支全流程的动态监控,对经济运行风险(财政收入增长风险、财政支出进度风险、财政支出规范性与合理性风险、财政管理风险)、资金执行风险(安全、合规、进度、信用)进行全方位、多维度的风险监控,全面提升财政资金全领域智能监管水平。

债务风险管理。利用人工智能、大数据等技术,从借、管、用、还四个维度对债务数据进行深度解析、风险评估和全面监管。对各类债务分类设置风险预警指标,划定风险区间,风险自动警示,满足监管部门统计、监测、分析、预判要求。长期风险判断要统筹考虑经济长期走势、财政货币政策、金融总体状况、土地滚动开发、可变现资源资产平衡等多维度情况,建立科学分析模型,为政府中长期偿债风险分析和投融资发展提供科学支持。设计动态数据模型测算专项债券最优期限结构,让未来的债券到期趋势无限趋向平滑,规避债券收益与偿债出现期限错配的风险。

“三保”支出监控。利用自然语言处理技术对财政内外数据进行处理,提取“三保”支出从来源到使用各个阶段所涉及的实体以及实体关系,实现对“三保”资金的动态监控,并对各个节点的数据进行智能分析,发现异常风险点,智能识别出产生风险的实体并进行有效预警,从而构建涵盖省、市、县各级财政部门的“三保”支出在线监控体系,实现“三保”资金管理全流程监控。

资产配置和保值增值。建立资产配置合理性分析模型、资产价值合理区间智能化评估模型、资产经营风险智能化预警模型,运用数据智能工程技术,对各相关部门所管辖服务区域内的实际需求进行分析,对未来资源配置需求进行智能预测,并结合现有资源配置进行智能分析,为政府有效资产配置提供决策依据。对闲置资产、出租出借资产、对外投资情况、可用于盘活的自然资源情况进行挖掘分析;对国有企业经营情况进行分析,提升资产经营效益,实现资产保值增值。

财政纪律红线监控。全面梳理相关法律规章制度文件,构建财经纪律监控业务逻辑。将相关财经活动中的实体与实体关系与财经纪律监控业务逻辑进行比对,发现相关风险点。充分利用大数据技术防范虚收空转风险,重点关注税收虚增、廉价出让国有资产、税收政策和税收征管漏洞、财政转移支付制度的不规范等问题,防范暂付款、涉企收费等风险。

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号