中国财政 两会观察|毛捷:2022年专项债提升效能的难点和途径

2022年专项债提升效能的难点和途径

对外经济贸易大学 毛捷 孙浩

地方政府专项债券(以下简称专项债)作为落实积极的财政政策的重要抓手,为交通、市政和产业园区等各类基础设施建设以及生态环保、乡村振兴、医疗卫生和民生服务等持续提供资金,是实现国民经济跨周期调节的有力政策工具,在补短板、调结构、稳投资、保民生中发挥关键作用。当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。2021年中央经济工作会议指出积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,政策发力适当靠前,适度超前开展基础设施投资。全国财政工作会议进一步将“管好用好专项债券资金”“发挥财政稳投资促消费作用”列为2022年财政工作主要任务之一。专项债能否提升政策效能,直接影响财政政策成效。

当前专项债提升效能的难点

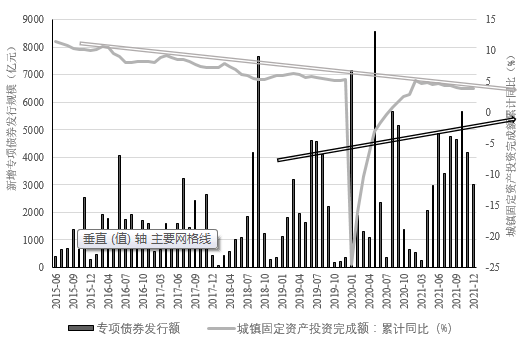

2015年以来,专项债发行规模持续增长。2015年至2019年,专项债年度发行额从9744亿元上升至25882亿元,年均增长41%。2020年新冠肺炎疫情暴发后,专项债放量发行,2020年和2021年每年发行均超4万亿元(分别为41404亿元和49229亿元)。其中,2018年第三季度、2019年第三季度、2020年第一至三季度以及2021年第三和四季度,新增专项债券发行明显发力。与之对应,2018年以来我国城镇固定资产投资增速却徘徊于历史低位。2020年受新冠肺炎疫情影响,投资增速一度出现两位数的负增长。在强有力的宏观政策调控下,投资增速迅速回升,但始终未回复到5%以上。两相比较,专项债发行与投资增速产生了“背离”,专项债持续放量发行并未明显改变投资增速整体下行的态势。由于对投资增速存在“托而不举”,专项债政策效能不足问题备受关注。哪些因素阻碍了专项债提升政策效能?笔者认为包括但不限于以下五方面原因。

▲图1 2015年以来专项债发行与城镇固定资产投资增速

数据来源:中国地方政府债券信息公开平台;东方财富Choice。为平滑新冠肺炎疫情对数据的影响,2021年城镇固定资产投资增速使用两年移动平均增速。

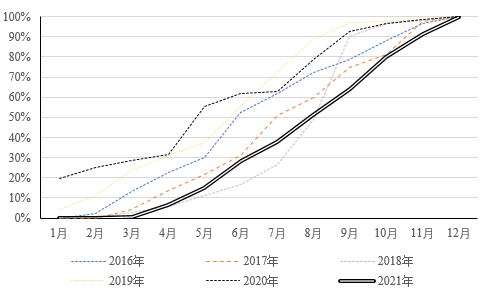

(一)优质项目储备不足。新增专项债发行进度相对迟缓是2021年专项债呈现的一个突出现象。对比2016—2021年新增专项债月度发行额,2021年第一季度仅发行少量新增专项债,之前年份未出现类似现象。2021年第二季度,新增专项债加快发行,但进度仍落后于其他年份,仅好于2018年。2021年前7个月,新增专项债累计发行13546亿元,仅占全年发行进度的37.2%(包含2020年结转用于支持中小银行的新增额度1494亿元),远低于2019年或2020年的同期进度(分别为73%和63%)。2021年7月30日中共中央政治局会议之后,在跨周期调节政策指导下,新增专项债发行进度明显加快,8—10月发行规模分别为4884亿元、5231亿元、5411亿元。尽管下半年开始发力,8月至年末,2021年新增专项债发行进度仍明显落后于其他年份。进入11月后,专项债整体发行节奏再次放缓。优质项目储备不足是2021年新增专项债发行进度相对迟缓的主要原因。由于2020年新增专项债发行规模较大,不少省份在完成2020年发行任务后,优质项目储备趋于耗尽,新项目的准备工作没有及时跟上,影响了2021年新增专项债发行节奏,拖累了专项债对投资增长的托举作用。

▲图2 2016—2021年新增专项债券月度发行进度对比

数据来源:中国地方政府债券信息公开平台

(二)资金使用仍存纰漏。2021年7月以来,多省份陆续披露2020年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。省级政府财政审计披露信息显示,当前专项债仍存在“重发行、轻管理”等问题,主要表现在以下几方面:一是资金用途管理不严格。国家审计署对全国17个省本级、17个市本级和21个县展开专项审计,发现有413.21亿元专项债资金未能严格按照用途使用。二是债务资金闲置现象较为普遍。例如有的省份由于项目准备不充分或项目建设停止实施等原因,新增专项债资金闲置超过1年。三是项目实际落地不及预期,部分资金用于无收益或收益不足的项目。例如,有些省份因项目前期准备不充分或规划调整等原因,2020年新增专项债项目支出进度低于50%,同时审计署专项审计也发现有5个地区将204.67亿元专项债资金投向无收益或年收益不足本息支出的项目,项目偿债能力堪忧。上述涉及专项债资金挪用、资金闲置、项目停滞等不合规、不合理现象不利于实物工作量的及时形成,抑制了专项债的投资拉动效能。

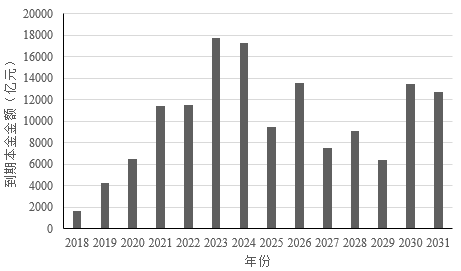

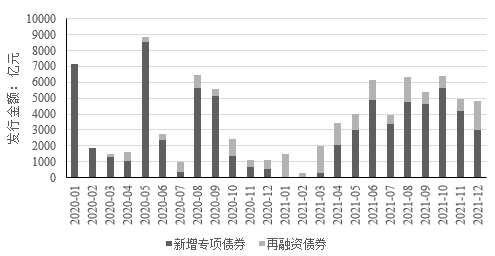

(三)“借新还旧”影响效能。我国专项债的偿债期限以5—10年为主,上述期限的专项债发行额占专项债发行总额的64%。2020—2024年是专项债的一个偿债高峰期,债务本金到期金额(含预计金额)分别为6513.32亿元、11402.08亿元、11518.49亿元、17720.52亿元和17242.46亿元。相应地,专项债再融资压力自2020年以来开始显现,2021年再融资专项债发行量猛增,累计发行13385.49亿元,是2020年的2.49倍。2021年再融资专项债发行额占比明显提高,占2021年专项债发行总额的27.2%。尤其是2021年第一季度,再融资专项债成为专项债发行的主要部分。倚重再融资债券偿付到期债务本金的主要原因是,早期发行的专项债募投项目收益情况整体较差,难以通过自身项目收益偿还债务本金。由于再融资债券募集资金仅用于偿还到期债务,而非支持新增建设项目,本质上属于“借新还旧”。相较新增专项债,再融资专项债对社会投资和居民消费的提振作用较低,甚至挤占生产部门可用的社会信贷资源。依赖再融资偿还到期债务,对专项债作为跨周期调节的财政政策工具充分发挥应有效能产生了消极影响。

▲图3 专项债到期金额年度分布情况

数据来源:中国地方政府债券信息公开平台

▲图4 2020年以来新增专项债券、再融资专项债券发行情况

数据来源:中国地方政府债券信息公开平台

(四)债务空间加速收缩。2020年我国地方政府债务余额为25.66万亿元,结合财政部发布的2020年财政决算数据,地方政府债务率(债务余额除以综合财力,综合财力包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入)达到91%,接近国际通行标准100%—120%的债务安全警戒区间。若仅考虑专项债债务负担水平,2020年我国地方政府专项债的债务率(专项债余额除以政府性基金预算收入)平均水平已达132%。鉴于房地产调控常态化,土地出让收入和房地产相关税收增速下降,不少地区举借专项债的空间较为有限。债务空间加速收缩将限制未来几年专项债的举借,利用专项债资金持续提振投资增长面临严峻挑战。

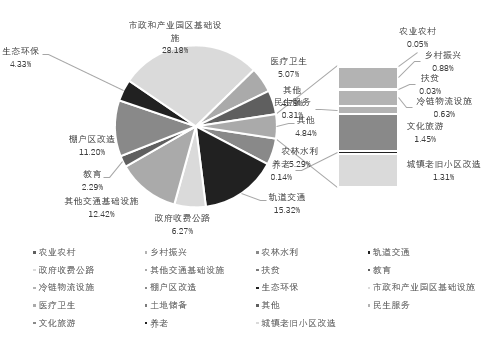

(五)用途泛化,收益下降。项目收益专项债券早期募投范围集中于收费高速公路、棚户区改造等相关制度比较健全、有稳定收益的投资领域,体现了项目收益与融资自求平衡的初衷。近年来专项债发行规模不断扩大,专项债品种日益丰富,但募投项目融资也逐步呈现用途泛化的趋势。2021年专项债资金投向涉及近20个领域,一方面的确表明专项债能全方位支持经济社会发展,但另一方面加重了社会各界对专项债资金投向重点不够突出、专项债和一般债边界趋于模糊等担忧。此外,“千方百计包装项目”现象仍较为普遍。部分地区刻意抬高专项债项目的预期收入,或在项目可行性研判中刻意忽略市场风险因素,故意假定部分偿债要素(例如政府性基金收入)在债券存续期内维持某种固定增速以保证债券得以顺利发行,等等。上述不科学的做法导致一些专项债项目缺乏内生的市场化营收能力,偿债来源单一,项目经营性现金流较弱,对地方政府预算内资金依赖程度较高。例如,部分生态治理项目的收益依赖政府付费,项目自身市场化收益较少;部分老旧小区改造项目自身收益十分有限,主要依赖各级政府资金投入;部分市政道路建设、污水处理厂等项目的收益来自政府性基金收入,而非项目自身收益,与项目收益专项债名不副实。

▲图5 2021年新增专项债募投项目类别情况(%)

数据来源:企业预警通

2022年专项债提升效能的途径

(一)做好事前规划、优选项目,统筹债务资金与项目资产管理。“功夫在前,效能在后”。地方政府应强化发行专项债的事前规划意识,以适应新时期“每年专项债券增量高频发行、鼓励提前完成发行任务、年底下达次年发债额度并提前安排发行”的常态化管理模式。完善专项债项目“储备入库一批、发行使用一批、开工建设一批”的常态化滚动机制。围绕地方政府安排的重点项目和工程,提前把项目论证、土地审批、规划设计和工程审批立项等前期工作做扎实。鼓励在建项目、往年已申请专项债券且开工的项目优先申请发行专项债券。严格把关新上项目,确保前期手续完备、具备开工条件,能够在资金下达后尽快开工。加强专项债资金专户管理,建立健全专项债资金支出进度通报预警制度,实现资金与项目一一对应、始终对应。强化项目资产管理,完善专项债项目资产登记和统计报告等相关制度,加强项目资产的日常管理和动态监控。

(二)完善专项债发行与额度分配制度,增强债务偿付能力。根据项目资金需求、债务期限结构、市场资金宽裕度等,科学安排专项债(尤其是新增专项债)的发行时点和规模。结合项目绩效自评,充分体现正向激励原则,合理安排全国和各地区新增专项债发行额度。将专项债额度向项目绩效评价好、项目储备充裕以及财政金融风险小的省市适当倾斜,对于项目绩效评价差、项目储备情况欠佳、债务空间枯竭的省市少分配乃至不分配新增专项债额度,倒逼各地提高专项债项目储备和债务资金管理的效率和质量。牢固树立债务偿还意识,明确专项债是有偿借贷,扎实做好还款安排。项目打捆发行时注意各项目在资金需求时间分布、工程建设特点和收益流分布等方面存在的差异,做好项目与资金的匹配,不为争专项债新增额度“一哄而上”或“搭便车”。

(三)严格项目收益测算,优化债务资金投向。严格落实专项债投向领域禁止类项目清单,健全违规使用专项债的处罚机制,从根本上保证专项债坚守“专”的制度初心,避免专项债资金用途的“泛化”、“一般化”或“万能化”。尝试引入区域间、项目间财务比较分析机制,鼓励商业银行、证券公司等债券投资第三方专业机构参与专项债项目前期论证和评审,减少乃至杜绝项目收益“注水”,精准测算项目预期收益,凝练资金投向,科学引导专项债更好支持有稳定充足收益的“两重一新”等领域的项目。

责任编辑:张蕊

附件下载:

附件下载:相关推荐

-

无

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

投约稿系统升级改造公告

各位用户:

为带给您更好使用体验,近期我们将对投约稿系统进行整体升级改造,在此期间投约稿系统暂停访问,您可直接投至编辑部如下邮箱。

中国财政:csf187@263.net,联系电话:010-88227058

财务与会计:cwykj187@126.com,联系电话:010-88227071

财务研究:cwyj187@126.com,联系电话:010-88227072

技术服务电话:010-88227120

给您造成的不便敬请谅解。

中国财政杂志社

2023年11月