主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

主办单位:中国财政杂志社

地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114

京ICP备19047955号 京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

砥砺初心 共创未来 | 范盈华:“财三代”的金色纽带

1988年7月,我从一所农学院毕业后在父亲的坚持和再三要求下转行到财政系统,被分配到一个条件艰苦的边远财政所。上班第一天父亲送我到新单位,叮嘱我要好好学习财政业务知识,多向老同志请教。

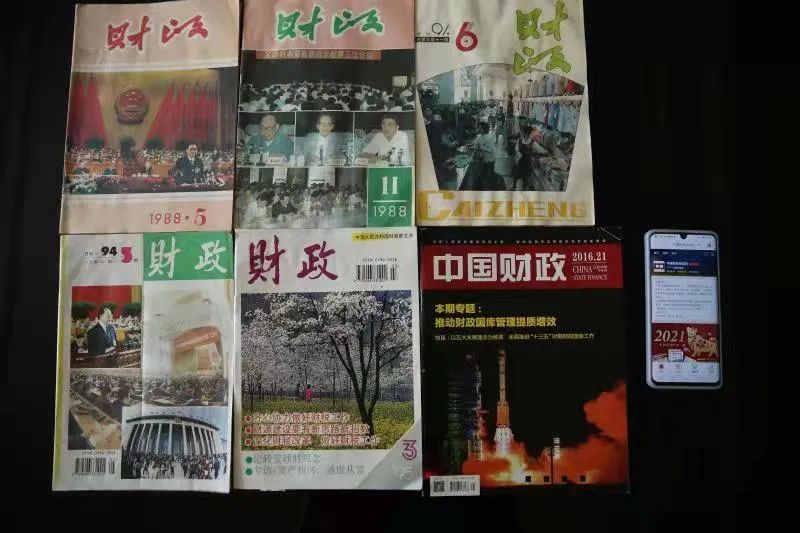

临走时,父亲从包里掏出一沓杂志说:“爸给你拿了一些业务方面的书,是《财政》杂志,你有空了多看看。”

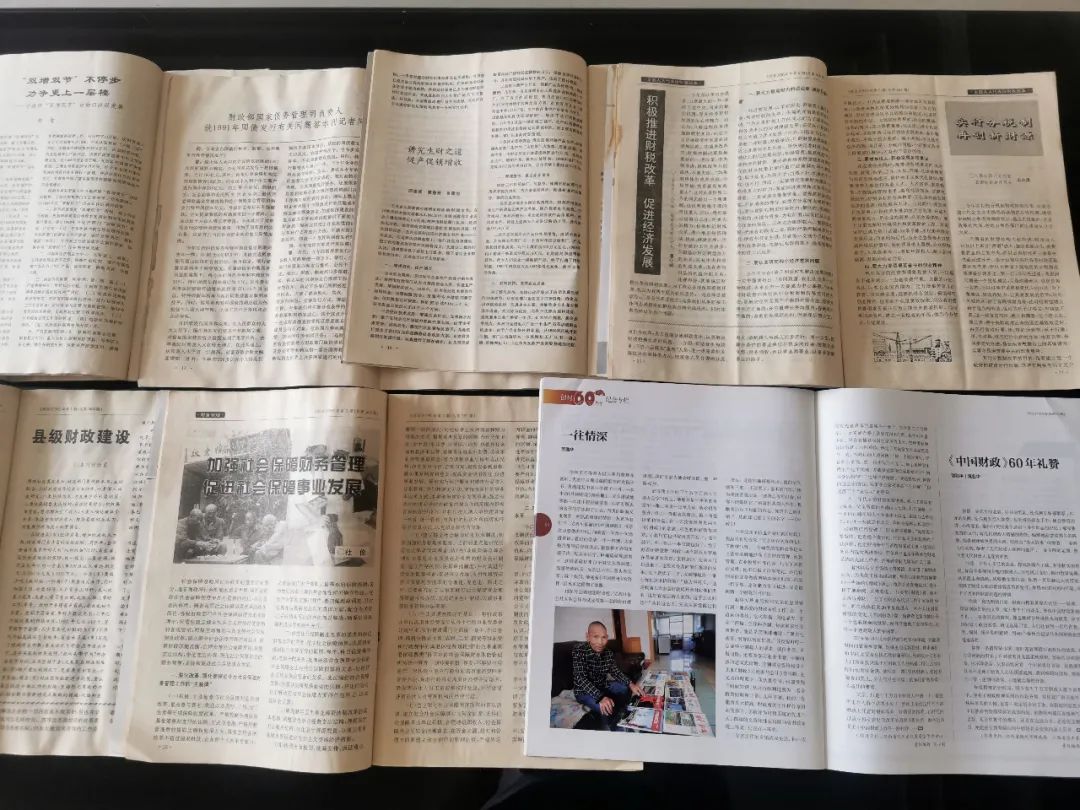

7月份正是夏粮入库、农业税征收的大忙时节,白天忙得连轴转,只有夜深人静时才有空看书。对于我一个新手来说,更应该汲取专业知识提升业务能力。翻开第一本杂志,我就被里面的内容吸引了:从财经大事、政策法规,到县乡财政和预算外资金管理,再到国内财政动态和国外财经资讯……《财政》为我打开了一扇知识之门,我如饥似渴地学习,做笔记、写摘录,把和业务有关的重要知识点都一一抄写下来,不懂的就向所长和其他同志请教。几个月下来,我已经积累和掌握了一些财经政策法规方面的知识,工作能力和业务能力有了很大提高,受到领导和同事的夸赞。

到农村下乡一去就是十天半月,我都带着《财政》杂志,得空就翻阅学习。她就像我的良师益友,更像指路的灯塔,给我知识的营养,予我充实的人生,使我由新人顺利过渡到业务熟练的财政干部。父亲看到我的进步也露出开心的笑容。

父亲之所以坚持让我转行加入财政队伍,是因为他也是一名老财政。1976年组建公社财政组时,他是第一批基层工作者,多年来除了县乡财政系统组织的培训外基本上是靠自学获取专业知识,而获得的途径就是《财政》。小时候的我经常是看着他挑灯夜读的背影入睡的,而他订阅的《财政》杂志和码放整齐的学习笔记就是办公桌上最靓丽的风景。由于勤奋刻苦、踏实努力,工作成绩突出,父亲也因此被多次评为县市级先进个人,担任乡镇财政所所长多年直到退休。他希望把自己的这份热爱传承下去。

因为热爱和坚持,我在基层财政工作多年从无怨言;因为有《财政》的陪伴,使我从未感到寂寞孤独。更因为有《财政》的鼓励,使我战胜了工作中一个又一个的难题,不断开启工作中的新局面。

1997年《财政》杂志改版,正式更名为《中国财政》,版面更新颖,内容更丰富,插图更精美,财经改革的主题版块也更细化明了,她成了财政人看世界的一个窗口和与外界对接的桥梁。2016年《中国财政》创刊60周年之时,应编辑老师相约,我的一篇讲述父亲与《中国财政》故事的文章刊发在2016年第21期。

近几年,《中国财政》所涉及的内容更加贴合当前的形势,栏目更加细化,视野更加开阔,资料更丰富,资讯更及时。特别可喜的是《中国财政》除了精致的纸刊之外,还开通了“中国财政”微信公众号,传播更广泛,阅读更方便。《中国财政》成为我们基层财政人工作中的挚友,引导我们边看边学,指导我们始终和国家的方针政策保持一致,也使我们更加全面了解和掌握财政知识,大大提升了业务能力。

去年,我的孩子也成了财政队伍中的一员,在他走上工作岗位的当天,我也像父亲当年送我一样,将印刷精美的《中国财政》杂志作为礼物送给他,叮嘱他认真学习、努力工作。《中国财政》成了我们祖孙三代共同的良师益友,像一根金色的纽带把我们连接在一起,将我们对财政工作的挚爱一代一代传承下去。

今年是中国财政杂志社建社40周年,《中国财政》创刊65周年,在此献上我们“财三代”最真挚的感谢和祝福,祝愿中国财政杂志社越来越红火,《中国财政》越办越好!

责任编辑:张小莉

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号

京公网安备 11010802030967号

网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号